Февраль 2011  Павлова Анна Павловна (1881-1931) Павлова Анна Павловна (1881-1931)

12 февраля — 130 лет со дня рождения русской балерины

Болезненная девочка из семьи солдата и прачки всегда мечтала танцевать. В 1899 году окончила Петербургское театральное училище по классу П. А. Гердта и была принята в Мариинский театр. Несколько лет выступала во второстепенных ролях. В 1906 году получила звание балерины. В 1910 году перешла на положение гастролёрши. Последнее выступление в Мариинском театре в 1913 году — партия Никии («Баядерка» Минкуса). Искусство Павловой, выдающейся классической танцовщицы, подготовленное всем развитием русского балета начала 20 века, во многом определило его дальнейший рост и утвердило за пределами Родины мировую славу русского балетного театра.

Искусству Павловой были присущи музыкальность и психологическая содержательность танца, эмоциональность, жанровое многообразие. В репертуаре Павловой выделялись трагическая партия Никии (1902) и поэтически просветлённая Жизель («Жизель» Адана, 1903), а также партии, где классическая основа танца имела национально-характерную окраску: Пахита («Пахита» Дельдевеза), Китри («Дон Кихот» Минкуса) и др. Её творчество имело большое значение для реформ М. М. Фокина. Павлова исполняла центральные партии на премьерах поставленных им балетов «Виноградная лоза» Рубинштейна, «Эвника» Щербачёва, «Шопениана» на музыку Шопена, «Павильон Армиды» Черепнина, «Египетские ночи» Аренского. Фокин поставил для Павловой концертный номер «Лебедь» на музыку Сен-Санса (позднее «Умирающий лебедь», 1907). С 1908 года Павлова выступала за рубежом, с 1909 года участвовала в «Русских сезонах» в Париже, в 1910 году создала собственную труппу, с которой гастролировала по странам Европы, Америки, Азии.

Последняя ее гастроль в России — незабываемое представление в Москве, в Зеркальном театре сада «Эрмитаж», в 1914 году, перед самой Первой мировой войной. Ее подвижническое служение танцу пробудило во всем мире интерес к хореографии и дало толчок к возрождению зарубежного балетного театра. Для отечественных любителей балета Павлова навсегда стала легендой — «божественной Анной». Список литературы:

1. Анна Павлова, 1881-1931 [Текст] / ред. Фрэнкс А. Г. ; пер. Добровольская Ю. А. — М. : Изд-во иностр. лит., 1956. — 192 с. : ил.

2. Вульф В. Женское лицо России: Театр, кино, балет [Текст] / Вульф В., Чеботарь С. — М. : Яуза : Эксмо, 2006. — 384 с. : ил.

3. Красовская В. М. Анна Павлова [Текст] : стр. жизни русской танцовщицы / Красовская В. М. — М. -Л. : Искусство, 1964. — 220 с. : фот. — (Корифеи русской сцены).

4. Носова В. В. Балерины [Текст] / Носова В. В. — М. : Молодая гвардия, 1983. — 286 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей). — Библиогр.: с. 283

5. Семашко И. И. Сто великих женщин [Текст] / Семашко И. И. — М. : Вече, 2007. — 576 с. — (Сто великих).  Герман Анна (1936-1982) Герман Анна (1936-1982)

14 февраля — 75 лет со дня рождения польской певицы

Родилась в Советском Союзе в городе Ургенче (Средняя Азия) в семье русских переселенцев. Среди ее далеких предков, были эмигранты из Голландии, которые оказались в России в середине XVII века. Прапрадед Анны по отцовской линии, около сорока лет проживший на хуторе на юге Украины, вынужден был отправился в Среднюю Азию, где и остался навсегда. Родным языком для Анны стал русский язык в силу семейных традиций. Своего отца Анна практически не помнила — когда ей было два года, его арестовали и отправили в лагерь, где он и пропал. Вскоре умер от болезни и младший брат Анны. После этого им с мамой пришлось много скитаться — они жили в Новосибирске, Ташкенте, Джамбуле, где их застала война. Мать Анны вышла замуж и после войны в 1946 году они уехали в Польшу на родину ко второму мужу. Там Анна пошла в школу. Особенно хорошо ей давались языки — она хорошо знала голландский, итальянский. Прекрасно рисовала. Тогда же начала петь.

После окончания школы Анна подала документы на факультет геологии. Там на геологическом факультете Вроцлавского университета, проявился ее талант в студенческом театре «Каламбур», на Вроцлавской эстраде. Проучившись шесть лет, в геологию не пошла — выбрала песню. Первый успех пришел к ней на 3-м Сопотском фестивале, потом был триумф на втором фестивале польской песни в Ополе с песней «Танцующие Эвридики». Первые выступления в Москве, где ей предложили записать первую пластинку, снова Сопот, гастроли в США, выступление в парижской «Олимпии» вместе с Далидой. В 1967 Герман покоряет Италию на фестивале в Сан-Ремо где были такие знаменитости в то время как Доменико Модуньо, Далида, Сонни, Шер, Клаудио Вилла. Позже имеет большой успех на фестивале неаполитанской песни в Сорренто. Но, к сожалению, певица попадает в автомобильную катастрофу. 12 дней Анна не приходит в сознание, затем следуют тяжелые операции, все ее тело заковано в гипс.

Лишь к 1970 она начинает ходить по квартире. Весной 1972 Герман возобновляет концертные поездки. Осенью она приезжает в Москву и записывает песню А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда». В Польше у нее не оказалось своего автора, а в СССР ей стали предлагать свои новые песни В. Шаинский, О. Фельцман, В. Добрынин, Е. Птичкин, А. Бабаджанян, Я. Френкель и многие другие композиторы. В 70-е годы А. Герман стала часто исполнять песни для российских слушателей, которые им очень понравились, особенно в ее исполнении. Многие из этих песен стали шлягерами того времени, а некоторые остались навсегда. Например: «Надежда», «Когда цвели сады», «Мы долгое эхо друг друга», «Гори, гори моя звезда» и др.

Певица выступала в телепостановке оперы Д. Скарлатти «Фетида на Скиросе». Сочиняла собственные песни. Записанные на грампластинки, они принесли певице всенародную любовь в Польше и СССР. Список литературы:

1. Жигарев А. Л. Анна Герман [Текст] / Жигарев А. Л. — М. : Искусство, 1988. — 303 с. : фот.

2. Жигарев, А. Анна Герман; Вернись в Сорренто? [Текст] : пер. с пол. / Жигарев А., Герман А. — Смоленск : Русич, 1998. — 432 с. : ил. — (Женщина-миф).

3. Ильичев И. М. Анна Герман. Гори, гори, моя звезда... [Текст] / И. М. Ильичев. — М. : Алгоритм : Эксмо, 2010. — 237 с. : вкл. л., фото. — (Лучшие биографии

4. Мусский И. А. Сто великих кумиров XX века [Текст] / Мусский И. А. — М. : Вече, 2007. — 480 с. — (100 великих). — Библиогр.: с. 466-472.  Ларионова Алла Дмитриевна (1931-2000) Ларионова Алла Дмитриевна (1931-2000)

19 февраля — 80 лет со дня рождения русской актрисы

Одна из самых красивых киноактрис отечественного кинематографа 1950-1960-х годов.

Родилась в Москве. В 1953 окончила ВГИК (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). С 1953 в Театре-студии киноактера. Одна из первых ролей в кино — Любава в фильме «Садко» (1952). Настоящую славу и всеобщее признание в СССР принесла актрисе главная роль в знаменитом фильме режиссёра Исидора Анненского «Анна на шее» — одном из лидеров кинопроката середины пятидесятых годов. Толпы людей, часто в непогоду, стояли в очередях перед кинотеатрами, чтобы увидеть эту картину.Большой успех принесла Ларионовой заглавная роль в экранизации рассказа А. П. Чехова «Анна на шее» (1954). За актрисой закрепляется типаж «старорежимной» красавицы. Ей все чаще предлагают роли в экранизациях.

Снималась в фильмах: «Двенадцатая ночь» (1955), «Ко мне, Мухтар!» (1964), «Враг народа Бухарин» (1990), «Троцкий» (1993), в телефильмах: «Лев Гурыч Синичкин» (1974), «Атланты и кариатиды» (1979), «Имя твое» (1989). В фильме «Две жизни» (1961) снялась вместе со своим мужем Н. Н. Рыбниковым. Всего же в творческом списке актрисы около 40 фильмов. В 1970-е годы её популярность сошла на нет. В последние годы жизни практически не снималась, хотя и была удостоена в 60-летнем возрасте звания «Народной артистки» (1990 год). Список литературы:

1. Актеры советского кино [Текст] / Сост. Э. Лындина. — М. : Искусство, 1976 — Вып. 12. — 207 с. : ил.

2. Вульф В. Женское лицо России: Театр, кино, балет [Текст] / Вульф В., Чеботарь С. — М. : Яуза : Эксмо, 2006. — 384 с. : ил.

3. Полухина Л. Алла Ларионова, Николай Рыбников. Вместе тридцать лет и три года [Текст] / Полухина Л. — М. : Эксмо, 2003. — 288 с. : фот.

4. Раззаков Ф. И. Досье на звезд, 1934-1961 [Текст] / Раззаков Ф. И. — М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. — 784 с.  Ренуар Огюст (1841-1919) Ренуар Огюст (1841-1919)

25 февраля — 160 лет со дня рождения французского художника, графика, скульптора

Происходил из бедной семьи. С тринадцати лет подрабатывал в мастерской по росписи фарфора (1854), затем расписывал гербы, веера, шторы, по вечерам посещал Школу рисунка и прикладного искусства. Заработанные средства позволили всерьез заняться живописью. С 1862 учился в Школе изящных искусств, посещал мастерскую Ш. Глейра. Пишет пейзажи в окрестностях Парижа. В 1864 в Салон принимают его картину «Эсмеральда, танцующая с козочкой» (впоследствии им уничтожена). Знакомится с Курбе, его влияние можно заметить в картинах «Харчевне матушки Антони» (1866, Национальный музей, Стокгольм), «Диане охотнице» (1867, Национальная галерея,Вашингтон).

Ренуара привлекала повседневная жизнь человека — сцены, увиденные в парке, кафе, на улице, на берегу реки, в купальне: «Семья Сислея» (1868, Вальраф-Рихарц-Людвиг музеум, Кельн); «Лягушатник» (1869, коллекция Оскара Рейхарта, Винтертур); «Портрет Моне» (1872, частная коллекция, Париж); «В саду» (1875, Музей изобразительных искусств, Москва); «После обеда» (1879, Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне); «Девушка за шитьем» (1879, Институт искусств, Чикаго); «Завтрак гребцов» (1881, галерея Филипс, Вашингтон). Участвовал в первой выставке импрессионистов в 1874 («Танцовщица», Национальная галерея, Вашингтон); «Ложа», Институт Курто, Лондон), затем — во второй, третьей и седьмой. Ренуар — художник, влюбленный в жизнь, его восхищение красотой женщины, ее грацией, блеском глаз, перламутровым сиянием кожи, прелестью и непосредственностью детских лиц запечатлено в его картинах: «Обнаженная» (1876, Музей изобразительных искусств, Москва); "Мадам Жорж Шарпантье с детьми«(1876-78, Метрополитен-музей, Нью-Йорк); «Этюд к портрету Жанны Самари» (1877, Музей изобразительных искусств, Москва); «Девушка с веером» (ок.1881, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Модели Ренуара далеки от классического идеала красоты; он отдавал предпочтение круглолицым миловидным женщинам с пышными формами, сильным торсом, крепкими руками — часто это были деревенские девушки — служанки, няни. Ренуар любит нежные, пастельные тона, розовые, голубые, нежно-зеленые. В картинах много солнца, света, они исполнены дыханием жизни: воды струятся и сверкают бликами, деревья трепещут на ветру, солнечные зайчики скользят по лицам, одежде, траве; свободный мазок усиливает впечатление особой одухотворенности, изменчивости мира. В 1880-х годах Ренуар много путешествует — Алжир, Испания, Италия. Под влиянием Рафаэля он меняет свою манеру: рисунок становится точнее, контуры — четче, объемы — более проработанными, все элементы формы тяготеют к «классичности» («энгровский» период): «Зонтики» (ок. 1880, Национальная галерея, Лондон); «Большие купальщицы» (1884-87, Музей искусства, Филадельфия). Однако вскоре Ренуар отходит от подобной «строгой», скульптурной трактовки формы, возвращаясь к более свободной живописной манере. Его колорит приобретает особую светозарность, этот период называют «перламутровым»: «Девушки за фортепиано» (1892, Метрополитен-музей, Нью-Йорк); «Заснувшая купальщица» (1897, коллекция Оскара Рейнхарта, Винтертур); «Габриэль и Жан» (1895, коллекция Вальтера Гийома, Париж, где изображен Жан — сын Ренуара, в будущем знаменитый кинорежиссер).В

В конце жизни, вынужденный из-за болезни рук отказаться от живописи, Ренуар переходит к скульптуре; давая указания помощнику Гино, художник создает ряд великолепных скульптур, отмеченных мощной пластикой форм, гармонией силуэтов, заставляющих забывать, что перед нами творения немощного, изувеченного болезнью человека: «Венера» (1913, частная коллекция, Париж); «Большая прачка» (1917, частная коллекция, Кельн); «Материнство» (1916, частная коллекция, Париж). Список литературы:

1. Воллар А. Ренуар [Текст] : пер. с фр. / Воллар А. — М. : Республика, 1995. — 255 с. : ил.

2. Готье М. Ренуар [Текст] : альбом / Готье М. — М. : Слово, 1995. — 95 с. : ил. — (Картинная галерея).

3. Перрюшо А. Жизнь Ренуара [Текст] / Перрюшо А.пер.: Тарханова С. А., Яхнина Ю. Я. — М. : Прогресс, 1979. — 366 с. : ил.

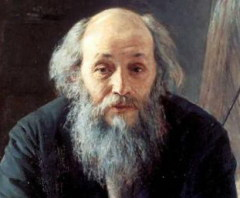

4. Ренуар Ж. Огюст Ренуар [Текст] : пер. с фр. / Ж. Ренуар ; авт. послесл. М. Н. Прокофьева. — М. : Искусство, 1970. — 309 с. : ил. — (Жизнь в искусстве).  Ге Николай Николаевич (1831-1894) Ге Николай Николаевич (1831-1894)

27 февраля — 180 лет со дня русского художника

Детство прошло на Украине, в поместье отца, потомка французского эмигранта. В годы учебы рисовал, писал акварелью. Поступил в Академию художеств в 1850 году, предварительно проучившись на физико-математическом факультете — год в Киевском университете и год в Петербургском. Академию художеств закончил в 1857 году и за картину «Саул у Аэндорской волшебницы», образцовое произведение академической живописи, получил большую золотую медаль, звание классного художника 1-й степени и право на зарубежное пенсионерство. За шесть лет пенсионерства Ге побывал в Германии, Швейцарии, Франции и с 1860 года обосновался в Италии. Неустанно работал: писал портреты, пейзажи и делал эскизы к историческим картинам из жизни Древнего Рима и средневековья. В Петербург он вернулся в 1863 году с картиной «Тайная вечеря». Она вызвала горячий интерес: евангельский сюжет представал в ней как реальное событие, как жестокая драма отступничества от учителя и раскола среди единомышленников. Художник явно порывал с канонами академизма, но успех его был настолько общепризнан (сам Александр II приобрел картину), присвоино звание профессора исторической и портретной живописи.

На следующий год уехал в Италию и провел там еще несколько лет, продолжая трудиться над евангельскими сюжетами, пейзажами и портретами. В частности, написал «Портрет А. И. Герцена» (1867) — эту работу, возвращаясь в Петербург в 1870 году, Ге провез с собою тайно (имя Герцена было еще под запретом). По приезде он сразу включился в художественную, общественную и духовную жизнь столицы, стал одним из организаторов и руководителей созданного в 1870 году Товарищества передвижных художественных выставок.

В поисках темы обращается к отечественной истории. Картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) вновь принесла ему успех: ее сюжетом опять был реальный конфликт реальных людей, у каждого из которых своя правда. Менее удачными оказались другие работы: «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874) и «Пушкин в селе Михайловском» (1875). Ге тяжело переживал свои неудачи. В 1876 году он приобрел хутор в Черниговской губернии, переселился туда, занялся сельским хозяйством, освоил ремесло печника. Некоторое время спустя он близко познакомился с Л. Н. Толстым и сделался приверженцем его учения. Живопись он забросил, лишь изредка писал портреты для заработка.

На рубеже 1870-х и 1880-х годов вернулся в искусство. Отныне в его творчестве возобладали евангельские темы. Исключение он делал только для портретов, которые писал довольно часто. Среди его портретных работ хрестоматийную известность приобрели изображения писателей-современников — Салтыкова-Щедрина, Некрасова (обе 1872), Льва Толстого (1884).

Живопись Ге претерпела разительные перемены. Он отказался не только от канонов академизма, но и от стремления к исторической конкретности, которая так импонировала его зрителям. Историю Христа, особенно ее заключительную часть, художник воспринимал как один из эпизодов вечной борьбы Добра со Злом и неизменного торжества Зла. Живопись Ге приобрела лихорадочную и пугающую взволнованность, что впоследствии дало право называть его предшественником экспрессионизма — течения, которое возникло позже, да и не в России.

Трудился художник мучительно: создавал вариант за вариантом, редко доводил их до конца, никогда не был доволен сделанным. И сама судьба его картин складывалась драматично. В марте 1894 года художник умер на своем хуторе. Список литературы:

1. Верещагина А. Г. Николай Николаевич Ге [Текст] / Верещагина А. Г. — Л. : Художник РСФСР, 1988. — 184 с. : ил.

2. Зограф Н. Ю. Николай Николаевич Ге [Текст] / Зограф Н. Ю. — Л. : Художник РСФСР, 1968. — 78 с. : ил. — (Народная библиотечка по искусству)

3. Мастера исторической живописи [Текст] / сост.: Дятлева Г. В., Ляхова К. А. — М. : Вече, 2001. — 320 с. : ил. — (Magistri artium).

4. Николай Николаевич Ге [Текст] : письма, ст., критика, воспоминания современников. — М. : Искусство, 1978. — 399 с. : ил.

5. Порудоминский В. И. Николай Ге [Текст] / Порудоминский В. И. — М. : Искусство, 1970. — 270 с. : ил. — (Жизнь в искусстве) См. также о деятелях искусств — юбилярах января 2011 Материалы подготовлены .

наверх наверх

|