Февраль 2010

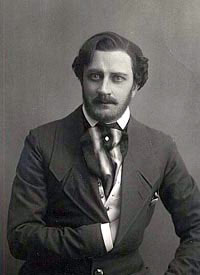

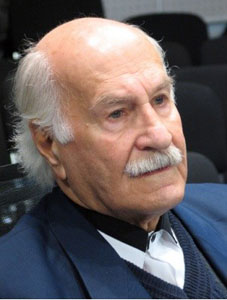

АНДРЕЕВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ АНДРЕЕВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ

1915–1982

9 февраля — 95 лет со дня рождения советского актера

Киноактер, принадлежавший к той замечательной плеяде, в которой самобытность личности являлась мерилом профессионализма.

Несмотря на явную типажность своей внешности, блестяще играл разнохарактерные роли — будь то Назар Дума из фильма «Трактористы» (1939) или Харитон Балун («Большая жизнь», 1940), Саша Свинцов («Два бойца», 1943) или Яков Бурмак («Сказание о земле Сибирской», 1948), Илья Журбин («Большая семья», 1954) или Савва Зарудный («Поэма о море», 1958), Илья Муромец («Илья Муромец», 1956) или Ерошка («Казаки», 1961).

К его несомненным творческим победам следует отнести также роли матроса Лучкина («Максимка», 1953), Вожака («Оптимистическая трагедия», 1963).

Фильмы с его участием вошли в золотой фонд советского и русского кино. После смерти актера открылась еще одна грань его необычайно одаренной личности — литературный талант: в печати стали появляться отрывки из его дневников и записных книжек, опубликованы воспоминания актера, собраны его замечательные афоризмы: в них и глубина житейской мудрости, и искристый юмор, и меткость слова.

А зрители навсегда запомнили могучего русского богатыря, с его мужеством, добротой и чисто народным юмором.

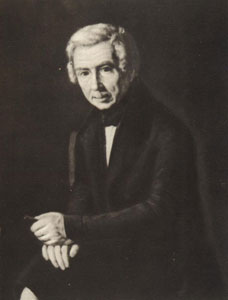

КАЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КАЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1875–1948

11 февраля — 135 лет со дня рождения советского актера

Родился 30 января 1875 в Вильно в семье православного священника. Впервые узнал вкус сцены, выступив в гимназическом общежитии. В 1893 поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но продолжал искать свою дорогу в искусство. Вторым своим университетом называл Александринский театр. Студенты создали кружок, которым руководил В. Н. Давыдов, актер и признанный педагог. Важной вехой в творческой судьбе Качалова стала роль Несчастливцева (Лес Островского А.Н.), сыгранная в 1895. Студента, завершающего юридический курс, называли самородком, отмечая его тонкую артистическую игру и совершенство сценических данных: мягкий, выразительный тембр голоса и пластичность фигуры.

Из театра Суворина — в провинцию. В 1896, не порывая с Университетом, поступил в Суворинский театр, где сыграл свыше 35 ролей, в основном, комедийных и водевильных. По совету Давыдова уехал в провинцию, поступил в Казанский драматический театр и в Казани же завершил университетское образование. Вскоре стал премьером труппы. Исполнял различные по масштабу роли. Однако опыт провинциальной игры тормозил развитие художника.

Качалов дебютировал на сцене Московского Художественного театра 7 октября 1900 в роли Берендея в премьерном спектакле «Снегурочка» А. Н. Островского. До МХТ он уже имел опыт актерской работы. На сцене провинциальных театров им сыграны десятки ведущих ролей. Но в историю российского театрального искусства Качалов навсегда вошел как артист Художественного театра, в котором сыграл пятьдесят пять ролей и до конца жизни верно служил его творческим и эстетическим принципам.

Среди известных работ В. Качалова — Тузенбах («Три сестры»), студент Трофимов («Вишневый сад»), Протасов («Дети солнца»), летописец Пимен, Иван Карамазов, Гамлет, Дон Жуан, царь Федор. Событием стало его участие в новой редакции «Горя от ума». 63-летний Качалов, как ни странно, играл Чацкого, но не молодого ниспровергателя всего и вся, а опытного, умудренного жизнью человека.

К. С. Станиславский говорил про Качалова, что он «создал новый жанр — голос автора, его душу». Актер был «властителем дум» целых поколений интеллигенции, поражал зрителей напряженностью пытливой мысли, глубиной трагизма. Качалов снимался в кино, выступал на эстраде, был выдающимся чтецом произведений русских классиков.

В годы, когда отечественное искусство было мало известно за рубежом, он триумфально выступал на гастролях в США, так же потрясая сердца зрителей, как и на родине, в России.

СМИРНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА СМИРНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

1915-2007

13 февраля — 90 лет со дня рождения российской актрисы

Родилась в семье московских интеллигентов. Оставшись сиротой, детство провела у родственников в Тобольске. Училась в балетном училище, в Авиационном институте, окончила училище при Камерном театре. Когда пришла пора выбирать театр или киносъемки, предпочла кино и снялась в фильме «Моя любовь» (1940).

Создала на экране образ героини, много пережившей, испытавшей горечь утрат, но мужественной, стойкой, простой и мудрой. Выразила чаяния нескольких поколений русских женщин. Она работала с режиссерами-классиками, ее партнерами были практически все великие актеры нашего кино. помнят и зрители конца 1930-х годов, её знают и сегодняшние любители кино.

Смирнова рискнула сменить «героический» образ на амплуа характерной актрисы, спуститься с Олимпа, чтобы убедительно доказать, что ей вполне по силам и комические, и отрицательные роли — сваха в «Женитьбе Бальзаминова», докторша в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» или продавщица Дуська из фильмов про Анискина.

Она оставалась на экране и в 60-е, и в 70-е, она ещё экзаменовала в роли председателя комиссии Муравьёву в «Карнавале». Она же, едва ли не единственная из сталинских кинозвёзд, осталась и в постсоветском кино: в мелодраме «Приют комедиантов», в телесериале «Наследницы».

Снималась в фильмах «Случай в вулкане» (1941), "Парень из нашего города«(1942), «Она защищает Родину» (1943), «Морской батальон», «Сыновья» (1946), «Новый дом» (1947), «У них есть Родина» (1950), «Об этом забывать нельзя» (1954), «Сестры» (1955), «Две жизни» (1957), "Большая жизнь«(1958), «Мичман Панин» (1960), «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Дядюшкин сон» (1966), «Деревенский детектив» (1969), «Факир на час» (1971), «Последний форт» (1972), «Приют комедиантов» (1985) и многих других. Сыграла более ста ролей в кино и в Театре киноактера, где выступила в спектаклях по пьесам В. Гюго, М. Салтыкова-Щедрина, М. Горького.

Народная артистка СССР (1974). Лауреат Государственной премии СССР (1948). В 2003 присвоено звание «Королева экрана».

МОНЕ КЛОД ОСКАР МОНЕ КЛОД ОСКАР

1840–1926

14 февраля — 170 лет со дня рождения французского художника

Художественная одаренность Моне проявилась рано: еще учась в колледже в Гавре, получил известность своими карикатурами. В 1858 г. встречается с Буденом, который убедил его в необходимости работы под открытым небом. В 1859 — уезжает в Париж с твердым намерением стать художником. В Салоне его привлекают пейзажи Добиньи, Коро, Т. Руссо. Он посещает студию Сюиса, некоторое время учится у известного художника академической ориентации М. Глейра. Сближается с молодыми художниками Базилем, Писсарро, Дега, Сезаном, Ренуаром, Сислеем и др., которые, как и Моне, ищут новые пути в искусстве.

В 1872 Клод Моне разработал метод дробных мазков, который был положен впоследствии в основу его новаторской системы. В это время он создает картину «Впечатление. Восход солнца». От названия этой работы (impression по-французски — «впечатление») и берет начало наименование нового течения в искусстве. Художники-импрессионисты стремились запечатлеть реальный мир в его изменчивости и подвижности. Их возглавлял Моне — не только талантливый художник, но и прирожденный организатор. Первая выставка импрессионистов состоялась в 1874. Но публика не поняла и не приняла их манеры письма.

Моне продолжает напряженно трудиться. Его основным жанром становится пейзаж. Художник внимательно наблюдает игру света и цвета в природе. Его занимают блики на воде, тончайшие оттенки вечернего неба, тающие в полуденном воздухе клубы дыма.

В 1877-1878 гг. Моне создает ряд картин с видом вокзала Сен-Лазар, после чего безоговорочно признан главой школы импрессионистов.

В 1880-х переезжает в Живерни, где остается до конца жизни. В 1890-1891 гг. пишет картины-вариации (наиболее известная — «Стога сена»), в 1892-1893 — серию полотен, посвященную собору в Руане, которая становится вершиной его творчества. Для позднего Моне характерно нарастание черт условной декоративности.

ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЕНЕЦИАНОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

1780–1847

18 февраля — 230 лет со дня рождения русского художника

А. Г. Венецианов был сыном небогатого купца, происходившего от греческого рода Венециано. Рано поступив на службу, он в начале 1800-х гг. был переведен в Петербург, в почтовое ведомство. Там он стал самостоятельно заниматься живописью — копировал картины в Эрмитаже, писал портреты близких людей. Познакомившись с выдающимся портретистом В. Л. Боровиковским, Венецианов некоторое время жил в его доме в качестве ученика и пользовался советами художника. В 1811 г. получил звание академика за портрет инспектора Академии художеств К. И. Головачевского.

В 1819 г., желая полностью отдаться искусству, Венецианов оставил службу, купил в Тверской губернии село Сафонково. Там он написал картину «Гумно», ошеломившую Петербург, где было выставлено полотно. Венецианов изобразил труд простых крестьян, совершив тем самым переворот в русской живописи. Так было положено начало целому направлению, яркими представителями которого стали И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. Васнецов, И. И. Шишкин. Основные произведения Венецианова — «На пашне. Весна», «Утро помещицы», «Спящий, пастушок», «Вот-те и батькин обед», «Жнецы», «Захарка», «На жатве. Лето». Венецианов создал целую галерею крестьянских образов, переданных правдиво, с добрым чувством, не лишенным некоторой сентиментальности.

Художник оставил нам целую галерею чарующих женских портретов. Это «Крестьянка с васильками», «Крестьянская девушка с теленком» и другие полотна.

В 1824 году А. Венецианов организует в своем имении художественную школу для низших сословий — крестьян, ремесленников, мещан. В течение 23 лет он обучил мастерству живописи более 70 молодых людей. Следуя принципам своего учителя, они изображали повседневную жизнь, писали разнообразные пейзажи, интерьеры и натюрморты. Картины представителей школы Венецианова есть во многих музеях России.

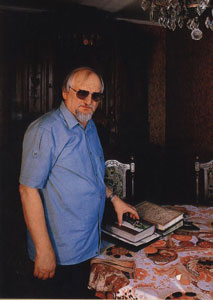

ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ

р. 1935

18 февраля — 75 лет со дня рождения российского композитора

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве, в семье музыкантов. Дед — аккомпанировал на саратовской гармошке Лидии Руслановой. Отец — Игорь Иванович Гладков — выдающийся аккордеонист, баянист, солист оркестра Александра Цфасмана.

Учиться музыке стал рано. Поступил в ЦМШ. После седьмого класса поступил в химический политехникум, закончил его, некоторое время работал в НИИ красителей, участвовал в организации музыкальных вечеров, постепенно осознавал себя как музыкант. В эти годы организовал джаз-квинтет. В 1959 году, после окончания Мерзляковского училища, Геннадий Гладков поступил в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу композиции к В. Г. Фере. У него же и заканчивает аспирантуру.

Лирическое начало, соседствующее с глубоким внутренним содержанием, определяет творческий облик композитора, плодотворно работающего в различных жанрах. Это симфонические произведения, инструментальная музыка, хоровые произведения, музыка для детей.

Основная работа Гладкова связана с театром, кино и телевидением. Кто не знает неунывающего Трубадура и его друзей из мультфильма «Бременские музыканты»? Приключения героев «ожили» в музыке Гладкова к сказке братьев Гримм. В музыкальных спектаклях «Тиль» и «Дульсинея Тобосская», в телевизионной версии комедии Лопе де Вега «Собака на сене» Гладков предстал как яркий мастер воссоздания музыкальной стилистики отдаленных от нас эпох. Композитор участвовал в экранизации романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», где проявились его тяга к музыкальной пародии, умение хорошо вписываться в литературный текст.

Гладкову довелось сотрудничать о многими поэтами, среди которых Г. Шпалков, Р. Казакова, Пабло Неруда, Юрий Энтин, Юлий Ким, Дмитрий Сухарев. В ряде фильмов, как мультипликационных, так и игровых, композитор сам исполняет свои песни («По следам бременских музыкантов», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой щенок», «Пока безумствует мечта», «Дульсинея Тобосская», «Формула любви»). Музыка Гладкова прочно вошла в нашу жизнь.

Г. И. Гладков — Народный артист России (2002), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), лауреат премии Москвы. Обладатель двух призов академии «Ника» за лучшую музыку — к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Академии «Ника» (2001). Член Союза кинематографистов России и Союза композиторов России.

МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ

1835–1896

21 февраля — 175 лет со дня рождения русского скульптора

Родился в деревне Платоново Смоленской губернии. Обучался в Смоленске у местного иконописца. В 1852—1858 гг. учился в Петербургской академии художеств у Б. П. Виллевальде. В 1858 г. за картину «Граф Тилли при Магдебурге в 1631 году» получил большую золотую медаль. Проявившееся в годы учёбы романтическая трактовка патриотических тем принесла ему внимание царской семьи и Микешин был приглашен обучать рисованию Великих княжен.

Стал заниматься монументальными скульптурными проектами, которые обессмертили его имя. Безусловно, первый и главный из них — проект памятника «Тысячелетие России», который был установлен в Новгороде в 1862, что явилось крупным культурно-историческим событием в жизни России. Среди фигур славных деятелей истории и культуры России, запечатленных на этом памятнике, была и Марфа-посадница — последняя защитница новгородских вольностей в период присоединения к Московскому государству.

Во время Великой Отечественной войны фашисты пытались разрушить памятник, но впоследствии он был восстановлен и поныне является одним из символов Русского государства.

Опекушин получил множество подобных заказов. Созданные по его проектам памятники Кузьме Минину в Нижнем Новгороде, адмиралу Грейгу в Николаеве и Александру II в Ростове-на-Дону стали иллюстрацией официальной формулы «самодержавие-православие-народность».

Другой памятник по проекту М. 0. Микешина — императрице Екатерине II — открыт в Петербурге в 1873 г. Третий его проект — памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Эскиз памятника Микешин, увлеченный задачей, сделал всего за одну ночь. В1869 г. Микешин был избран в Академию художеств.

В 1876—1878 годах Микешин редактировал сатирический журнал «Пчела». Он печатал там свои карикатуры и публиковал иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя и Т. Г. Шевченко.

В 1892 г. вместе с Ф. Ф. фон-Каналошый-Лефлером, будущим председателем, М. О. Микешин стал одним из главных основателей первого официально признанного Правительством (МВД) общества эсперантистов «Espero» («Надежда») в Санкт-Петербурге. Обладая правами создавать свои отделения по всей стране и заниматься издательской деятельностью, это общество сыграло важную роль в распространении эсперанто в России.

Французский писатель Теофиль Готье назвал Микешина «русским Микеланджело».

ШОПЕН ФРИДЕРИК ШОПЕН ФРИДЕРИК

1810–1849

22 февраля — 200 лет со дня рождения польского композитора, пианиста

Уже в детские годы Шопен проявил необыкновенные музыкальные способности. Он был окружён особым вниманием и заботой. Подобно Моцарту, он поражал окружающих музыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирождённым пианизмом. Его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и необычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд. Музыкальное образование получил первоначально дома под руководством В. Живного. С 7 лет начал сочинять музыку, с 8 выступал публично как пианист. В 1826 году юный Фридерик оканчивает Варшавский лицей с похвальным листом и записывается в Главную школу музыки. В 1829 году, когда он покидал эту школу, в списке учеников против его фамилии было написано: «Музыкальный гений»..

Необходимость в постоянном и надежном заработке поставила Шопена перед проблемой поиска учеников. И тут помог случай, приведший его в дом финансистов Ротшильдов. Обаяние и игра молодого поляка очаровали семью миллионера и его гостей и сделали его знаменитостью. Вскоре ближайшими друзьями стали самые талантливые представители искусства, а знакомства с ним искали известнейшие люди того времени. Среди них — писательница Аврора Дюдеван, известная читателям под именем Жорж Санд, с которой судьба связала Шопена на целое десятилетие.

В Париже композитору удалось погасить обострение давнего недуга, которым он страдал, — туберкулеза. Но лечить эту болезнь тогда еще не умели. Каждое лето Шопен проводил в Ноане, имении Жорж Санд, окруженный ее заботами и любовью. Годы близости с ней можно считать самым благодатным и плодотворным периодом жизни музыканта. За три года до смерти, тяжело больной, незадолго до назревавшего разрыва с Жорж Санд, он написал свою великолепную «Баркаролу», звучащую апофеозом счастья, ради которого живет человек.

Шопен — величайший из польских композиторов, родоначальник польской музыкальной классики, один из крупнейших музыкальных творцов, выдающийся пианист своего времени. Основная область его творчества — фортепианная музыка. Творчество Шопена носит глубоко национальный и народный характер. К другим наиболее существенным чертам его сочинений относятся богатство идейно-образного и эмоционального содержания, тонкий психологизм, жизненная правдивость, человечность музыки при ее романтической направленности, ярчайшее мелодическое дарование, соединение художественной фантазии, импровизационной свободы.

Шопен оказал сильнейшее влияние на развитие мировой музыки, в первую очередь фортепианной.

ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

1850–1873

22 февраля — 160 лет со дня рождения русского художника

Ф. А. Васильев был добрачным сыном мелкого чиновника. Семья постоянно бедствовала, и уже с двенадцати лет мальчик начал сам зарабатывать на жизнь — был почтальоном, писцом, затем нанялся в услужение к реставратору картин художнику П. К. Соколову. Любовь к рисованию проявилась у Васильева еще в раннем детстве, был он знаком и с техникой масляной живописи. В 1865 г. ему удалось поступить в Вечернюю рисовальную школу. Учился Васильев легко, работал страстно. По словам Крамского, «в рисовании и живописи с натуры он чрезвычайно быстро ориентировался: он почти сразу угадывал, как надо подойти к предмету, что несущественно и с чего следует начать». Перед его холстом, особенно когда он писал или переписывал облака, в изумлении останавливались лучшие мастера. К моменту окончания учебы Васильев уже познакомился с рядом художников и стал своим в их среде. Гениальность признавали за ним все современники: и художники, и критики. Крамской сравнивал его со сказочным богачом, не знающим счета своим сокровищам и щедро и безрассудно бросавшим их, где попало.

Трудился Васильев самозабвенно, делая бесконечные этюды и зарисовки, пытливо изучая природу. Талант его развивался необычайно быстро, уже в 1868 г. он исполнил вполне зрелые картины «Деревенская улица», «После грозы», «Возвращение стада», в которых отчетливо проступало тяготение художника к лирическому восприятию природы. Современники, да и поздние исследователи видели в Васильеве художника, который мог бы совершить громадный переворот во всей пейзажной живописи, если бы не ранняя смерть.

Ему удавалось передать и исключительное состояние природы, охваченной грозой («После дождя», 1869; «Перед дождем», 1870), и самые спокойные ее состояния («Оттепель», 1871; «Мокрый луг», 1872)... Для Васильева характерны несколько странные композиции: фигурки, лошади, быки ставились по центру, словно они опасались упасть в некую разверзающуюся рядом пропасть, неведомую, но смутно ощущаемую самим художником.

Как пейзажист Ф. А. Васильев явился предтечей русской живописной школы конца XIX — начала XX в., предвосхитив достижения отечественного импрессионизма.

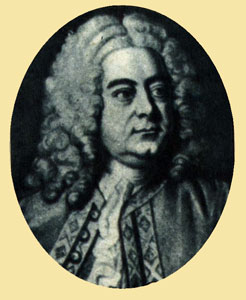

ГЕНДЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ ГЕОРГ ФРИДРИХ

1685–1759

23 февраля — 325 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста, дирижера

Родился в старинном немецком городе Галле, в семье придворного хирурга. Музыкальные способности проявились в раннем детстве. Музыку изучал в галле по руководством соборного органиста Ф. Цахау. В 1702-03 гг. служил органистом дворцовой церкви в Галле. Тяга к музыке заставила его оставить университет и уехать в Гамбург, где с 1703 по 1706 гг. работал скрипачом оперного оркестра в Гамбурге. Там были поставлены его первые оперы «Альмира» и «Нерон». В 1710 г. в Лондоне увидела сцену опера «Ринальдо».

В 1720 году композитор возглавил в Лондоне оперный театр «Королевская академия музыки», которым руководил 20 лет. Но лишь в 1747, когда в Англии велась борьба против реставрации династии Стюартов, Гендель, написав «Гимн добровольцев», «Ораторию на случай» и героическую ораторию «Иуда Маккавей», сделался «национальным бардом... частью английского достояния», как его называли. Сочиняя ораторию «Иевфай», композитор ослеп.

Однажды, когда слепой маэстро дирижировал музыкантами, исполнявшими «Мессию», силы неожиданно оставили его. 14 апреля 1759 Генделя не стало. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве с большими почестями. Творчество Генделя — это огромное количество произведений различных жанров. Им созданы инструментальная музыка для исполнения на открытом воздухе — сюиты «Музыка на воде», «Музыка фейерверка», а также новый музыкальный жанр — органный концерт в сопровождении оркестра. Основным жанром творчества стала оратория. Гендель вошел в историю музыки прежде всего как создатель классического типа оратории. Богатые героическими, драматическими и лирическими эпизодами, идейно содержательные, исполненные величавой простоты и силы, мужественные, жизнеутверждающие, эти оратории в большинстве случаев выражают идеи патриотизма, чаяния народа, его борьбу за свободу; наряду с И. С. Бахом Гендель был крупнейшим мастером полифонической музыки.

СТАРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ СТАРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

1745–1808

23 февраля — 260 лет со дня рождения русского архитектора

Иван Егорович Старов родился 23 февраля 1744 года в Москве в семье дьякона. Для того времени это была весьма культурная среда. Он обучался в школе для детей «духовного чина». Когда мальчику минуло одиннадцать лет, родители, стремясь дать ему светское образование, отдали сына в гимназию при Московском университете, и Иван стал одним из первых ее питомцев. Учился в Петербургской академии художеств с 1758 по 1762 гг. у А. Ф. Кокоринова и Ж. Б. М. Валлен-Деламота, француза по происхождению. Старов оказался в числе воспитанников первого выпуска Академии художеств, состоявшегося в 1762 году. Восемнадцатилетний архитектор получил основательную теоретическую подготовку. По окончании академии Старову вручили шпагу (знак личного дворянства), а за успехи и несомненный талант — золотую медаль, дававшую право на заграничную поездку. Образование продолжил в Париже и Риме, где изучал западноевропейскую архитектуру и античные памятники. Академик (1769), с 1785 — профессор Академии художеств, в 1772—1774 главный архитектор Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы.

«Классицизм» в переводе с латыни — «образцовый». В России его господство во многом определялось расцветом светской культуры, формированием нации, укреплением государственности. Старов вместе с В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым создали архитектурный образ России Екатерининской эпохи, вошли в историю отечественного зодчества как мастера зрелого классицизма.

С середины 1770-х годов творческая деятельность Старова становится широкой и многогранной. Он выполняет различные архитектурные работы по заказам выдающегося государственного деятеля, человека острого ума и неукротимой энергии Г. А. Потемкина. В 1778 году Старов разрабатывает для Потемкина проекты увеселительного дома в Озерках и дворца в Осиновой Роще. В 1782 году приступает к проектированию на участке Конной гвардии дворца, названного впоследствии Таврическим. Одновременно (с 1783 по 1790 год) Старов создает резиденцию для Потемкина в Островках на Неве. Уже первым крупным работам Старова (усадьбы в Богородицке и Никольско-Гагарине, проекты планировки Пскова и Воронежа) присущи композиционная изобретательность, развитие приемов раннего классицизма, творческое совершенство. С 1774 по 1785 гг. работал над реконструкцией Александро-Невской лавры, где он изменил планировку ансамбля, построил Троицкий собор, ограду с надвратной церковью. Таврический дворец в Петербурге — самое значительное произведение зодчего.

Двенадцать лет, с 1786 по 1798 год, Старов — главный архитектор руководящего архитектурного органа России. Он возглавляет работы в Зимнем, Мраморном, Аничковом, Чесменском дворцах и в Шепелевском доме.

Интерьеры Зимнего дворца, созданные Ф.Б. Растрелли, к 1780-м годам перестали отвечать изменившимся вкусам. Парадная половина дворца была перестроена в приемах классицизма. К работам привлекли Старова и Кваренги.

Старов работал в Зимнем дворце с 1788 по 1793 год. Он перестраивал северо-западный угловой корпус, обращенный к Неве и в сторону Адмиралтейства. По-видимому, Старову принадлежала новая отделка Портретного и Зеленого залов. Он также переделывал юго-западный угловой корпус, где был дворцовый театр.

К Зимнему дворцу примыкал дом обер-гофмаршала Д. А. Шепелева. Он был соединен переходами с Малым и Старым Эрмитажами. В 1795 году Старов создал в Шепелевском доме декоративно-художественное убранство интерьеров бельэтажа. Отделывал он интерьеры и в Мраморном дворце.

Не однажды Старов выполнял заказы Шереметевых, одной из богатейших аристократических семей. Он исполнил проект дворца Н. П. Шереметева на Никольской улице в Москве (1789-1792) и усадьбы Вознесенское на Неве (1794).

Последние работы Старова — Богородицкий собор в Казани (1796) и Покровская церковь в Большой Коломне в Петербурге.

Несмотря на огромную занятость, Старов всегда тяготел к преподавательской работе. Но отношения с Академией художеств у него были сложными и противоречивыми. Еще в 1769 году, как написано в постановлении Совета, по собственной инициативе он начал «отправлять в Академии должность адъюнкт-профессора» (помощник профессора). Но вскоре из-за большой занятости, а также, как указывают исследователи, в связи с трениями с академическим руководством, он оставляет преподавательскую деятельность. Лишь в 1785 году, получив звание профессора, Старов возобновляет преподавание в академии. В 1791 году Старов становится членом ее Совета. Спустя два года ему пожаловали орден Владимира III степени. В 1794-м его избрали адъюнкт-ректором архитектуры.

ЗЕЛЬДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЗЕЛЬДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

р. 1915

24 февраля — 95 лет российскому актеру

Имя этого актера самым тесным образом связано с Центральным театром Советской Армии (ныне Театр Российской Армии). В 1935 г. В. Зельдин окончил училище при Театре имени МОСПС и пришел на работу в Центральный театр транспорта. В 1945 перешел в ЦТСА. К этому времени театр, открытый в 1930, пользовался большой любовью зрителей. Зачинателем его лучших традиций стал режиссер и педагог — А. Д. Попов, самое серьезное внимание уделявший классике. В театре с успехом шли такие спектакли, как «Мещане» и «Васса Железнова» М. Горького, «Укрощение строптивой» У. Шекспира, «Ревизор» Н. Гоголя, «Учитель танцев» Лопе де Вега. В последнем В. Зельдин играл роль Альдемаро, и она вошла в его репертуар на много лет. В этом спектакле его успели посмотреть несколько поколений театралов.

В Театре Российской Армии (ЦАТРА) играет главную роль в мюзикле «Человек из Ламанчи» (постановка Ю. Гусмана), поражая зрителей блестящей физической, актерской и вокальной формой (спектакль был поставлен к 90-летию В. М. Зельдина в 2005 году). Кроме того, занят в спектакле «Приглашение в замок» Ж. Ануя (постановка А. Бурдонского) в роли Мессершмана и в музыкальном спектакле «Давным-давно» (постановка Б. Морозова) в роли Кутузова. В Театре «Модерн» играет Князя К. в спектакле «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского (постановка Б. Щедрина), где его партнёршей выступает Наталья Тенякова.

В. Зельдин успешно снимался и в кино. Дебютировал он в роли Мусаиба в фильме «Свинарка и пастух». Среди его героев — Борис Оленич в «Сказании о земле Сибирской», клоун в «Карнавальной ночи», Грибовский в «Повести пламенных лет» и многие другие.

Владимиру Михайловичу Зельдину присвоено звание народного артиста СССР (1951); за театральную работу он удостоен Государственной премии СССР (1975). См. также о деятелях искусств — юбилярах января 2010 Материалы подготовлены .

наверх наверх

|