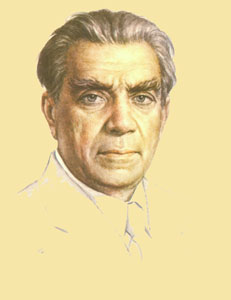

Январь 2010  БАСНЕР ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ БАСНЕР ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ

(1925-1996)

1 января — 85 лет со дня рождения российского композитора

Родился в Ярославле в семье сапожника. С шести лет В.Баснер занимался на скрипке, ставшей любимым инструментом на всю жизнь. По окончании школы в 1942 году Баснер был приглашён в Ярославскую филармонию, но уже через год был призван в армию, где служил в военном оркестре аранжировщиком, а также ремонтировал музыкальные инструменты. В 1949 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу скрипки.

Первые же композиторские опыты относятся к пятнадцатилетнему возрасту. В 1955 г. В. Баснер получил звание лауреата Международного конкурса композиторов в Варшаве за Второй струнный квартет. С тех пор началась его активная творческая деятельность. В творческом наследии — произведения камерно-инструментальной музыки, симфонических жанров, балет «Три мушкетера», оперетта «Полярная звезда», вокально-симфонический цикл «Вечный огонь» и другие.

Всенародную известность композитору принесли песни к кинофильмам «Тишина» («На безымянной высоте»), «Щит и меч» («С чего начинается Родина»). Музыка и песни В. Баснера звучали более чем в сорока фильмах, в том числе «Судьба человека», «Полосатый рейс», «Звонят, откройте дверь», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Посол Советского Союза», «Дни Турбиных», «Мужские тревоги», «Зачем алиби честному человеку?» и других.

Особое место в творчестве В. Баснера занимает музыка к фильмам о войне -"Бессмертный гарнизон«, «Город под липами», «Блокада», «Фронт в тылу врага». Многие его песни, в том числе такие, как «Беловежская пуща», «Не стареют душой ветераны», «Это было недавно», «Березовый сок», и сегодня пользуются популярностью.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. Лауреат Государственной премии РСФСР.

УЛАНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

(1910-1998)

8 января — 100 лет со дня рождения российской балерины

Первым балетом, который увидела маленькая Галя, был «Спящая красавица», где ее мама танцевала Фею сирени. Потом был класс прославленной А. Н. Вагановой с его напряженным темпом и упорным трудом. «Тонкая, хрупкая, неземное создание», — писала Ваганова о своей ученице. В 1928 г. окончила Ленинградское хореографическое училище.

Дебют молодой балерины состоялся 6 января 1929 г. в Мариинском театре. Уже первые выступления принесли большой успех. Тогда же известный ленинградский музыкальный критик И. Соллертинский верно разгадал тайну ее сценического обаяния: «Уланова владеет секретом настоящего танцевального артистизма...» Дебют молодой балерины состоялся 6 января 1929 г. в Мариинском театре. Уже первые выступления принесли большой успех. Тогда же известный ленинградский музыкальный критик И. Соллертинский верно разгадал тайну ее сценического обаяния: «Уланова владеет секретом настоящего танцевального артистизма...»

В 1944 г. Галина Уланова стала солисткой Большого театра. Здесь она «открывает» для себя и для зрителей прокофьевских Золушку из одноименного балета и Катерину из «Каменного цветка», Парашу из «Медного всадника» и Тао Хоа из «Красного цветка» Глиэра, танцует партии, уже принесшие ей известность, — Одетту-Одиллию, Джульетту, Жизель. Выступает в концертах.

Искусство Улановой совершенно, гармонично. В его основе — идеальное соответствие, безупречность пропорций жизненного и условного.

Артистка обобщала конкретное, поэтизировала жизненное, возвышала обычное. Творчеству Улановой свойственная редкая гармоничность всех выразительных средств и элементов хореографии. Создательница образов огромного масштаба, воплощавшая в танце сложнейшие драматические коллиции, Уланова завоевала всемирное признание.

29 декабря 1960 г. Галина Сергеевна танцевала на сцене Большого театра «Шопениану», и никто не знал, что это ее последний спектакль на прославленной сцене....

Г. Уланова — народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, награждена командорским крестом ордена Почетного легиона. Лауреат Ленинской премии, Государствен^ премий СССР.

ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ ГЛИЭР РЕЙНГОЛЬД МОРИЦЕВИЧ

(1875-1956)

11 января — 135 лет со дня рождения композитора, дирижера, педагога

Родился в Киеве. Первоначальное музыкальное образование получил в домашних условиях (брал уроки скрипки у А. Вейнберга, К. Воута). В 13 лет начал сочинять музыку. В 1891-93 гг. обучался в Киевском музыкальном училище. В1894 г. поступил в Московскую консерваторию. За время учебы написал симфонию, камерные ансамбли, пьесы. Окончил консерваторию с золотой медалью. В качестве дипломной работы представил оперу-ораторию «Зесмля и небо». Преподавательскую деятельность Глиэр начал в Московской музыкальной школе Гнесиных, а с 1913 г. он профессор, затем директор Киевской консерватории. С 1920 по 1941 гг. — профессор Московской консерватории по классу композиции.

Вехой в истории отечественной культуры стал «Красный мак», первый советский репертуарный балет, поставленный в 1927 г. в Большом театре (с 1957 г. — «Красный цветок»). Широкую популярность получил балет «Медный всадник», премьера которого состоялась в 1949 г. в Ленинграде.

В своих произведениях композитор использует интонации русских народных песен и танцев. Он обращается также к фольклорным источникам других народов (оперы «Шахсенем», «Лейли и Меджнун», Тюльсара«, симфоническая картина «Запорожцы» по известному полотну И. Е. Репина). Историческая заслуга Глиера — осуществление непосредственной, живой связи между русской классической музыкальной школой и советской музыкой.

Глиэром написаны концерты для арфы с оркестром, виолончели, валторны, множество камерно-инструментальных и вокальных циклов. Он — автор «Гимна великому городу», ставшего символом Ленинграда — Петербурга. Жизнеутверждающее творчество Глиэра, народного артиста СССР, доктора искусствоведения, лауреата Государственных премий органично связало русскую классическую музыкальную школу с современностью.

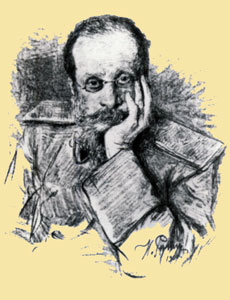

КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ

(1835-1918)

18 января — 175 со дня рождения русского композитора, музыкального критика

Родился будущий композитор в Вильнюсе. Окончил Николаевскую военно-инженерную академию в Петербурге, где затем преподавал. Профессор, генерал, специалист в области фортификации.

Музыкой Кюи занимался с 10 лет. Как музыкант формировался под влиянием А. С. Даргомыжского, В. В. Стасова, М. А. Балакирева, к товариществу которых («Могучая кучка») принадлежал. В 50-х гг. Кюи приступил к творческой деятельности.

В 1864-1900 гг. Кюи активно выступал как критик. Его перу принадлежат книга «Музыка в России», свыше 750 статей. Наиболее плодотворный период музыкально-критической деятельности Кюи — 60-70-е гг., когда он последовательно боролся за прогрессивные идеи «Могучей кучки». В 1896-1904 гг. являлся одним из директоров Петербургского отделения Российского музыкального общества.

Кюи написал 10 опер, из которых наиболее известны «Вильям Ратклиф» по Г. Гейне и «Анджело» по В. Гюго, «Сарацин» по А. Дюма-отцу, «Капитанская дочка» по А. Пушкину. Большой интерес представляют романсы Ц. Кюи, а их более 250. Характерная черта творчества Кюи — обращение к малым формам (особенно романсу). Наиболее близкая сфера ему эмоций — лирика. Кюи был одним из первых русских композиторов, уделявших большое внимание созданию музыки для детей. Он сочинил оперы для детей — «Снежный богатырь», «Красная шапочка», «Кот в сапогах».

Кюи — автор капитальных научных трудов по фортификации, читал этот предмет в военных академиях. Первым среди русских военных инженеров предложил применение бронебашенных установок в сухопутных крепостях.

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1865-1911)

19 января — 145 лет со дня рождения русского художника

Сын композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова. С юных лет увлекся живописью. Его учителями были И. Е. Репин и П. П. Чистяков. На творческую манеру Серова оказало влияние мастерство старых художников, с картинами которых он познакомился в музеях России и Западной Европы.

Во время учебы в Академии художеств Валентин Серов знакомится с М. А. Врубелем, К. А. Коровиным, вместе с которыми позднее вошел в абрамцевский кружок — центр художественной жизни конца XIX в., где процветал интерес к русской культуре, истории, народному искусству.

С самого начала В. А. Серов заявляет о себе как портретист. К раннему периоду его творчества относятся картины «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». По мнению критиков, в них проявились черты раннего русского импрессионизма.

С 1890-х г. излюбленные модели Серова артисты, писатели, художники. В течение последнего десятилетия XIX в. он запечатлевает на своих картинах А. Мазини, Ф. Таманьо, К. А. Коровина, Н. С. Лескова. B 1894 году В. Серов становится членом Товарищества передвижных художественных выставок. Ему приходится много работать над заказными портретами: великого князя Павла Александровича, С. М. Боткиной, Ф. Ф. Юсупова.

В 1890-х — нач. 1900-х годов художник часто обращается к пейзажно-жанровым композициям на деревенские темы. Он пишет картины «Октябрь. Домотканово», «Баба в телеге», «Стригуны на водопое». Из-под его кисти по-прежнему выходят портреты (В. М. Качалова, Т. П. Карсавиной). Мастер обращаете к разным техникам — в графике литографии, пастели, акварели (портрет С. М. Лукомской). Известны его иллюстрации к басням И. А. Крылова.

Сатирические рисунки, обличающие карателей, давивших народные возмущения, — отклик художника на революции 1905-1907 гг. Будучи действительным членом Петербургской академии художеств, в 1905 г. он выходит из ее состава в знак протеста против расстрела 9 января (Кровавое воскресенье).

В позднем творчестве большое место занимают историческая живопись («Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петрова на охоту»; «Петр I») и сюжеты к античной мифологии.

Серов был преподавателем в Москоском училище живописи, ваяния и зодчества в 1897-1909 гг. Его ученики — это П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, К. С. Петров-Водкин, К. Ф. Юон.

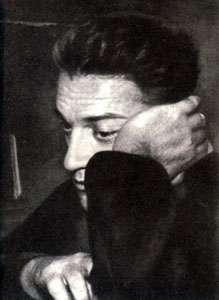

ФЕЛЛИНИ ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ ФЕДЕРИКО

(1920-1993)

20 января — 90 лет со дня рождения итальянского режиссера и сценариста

В 17 лет начал работать как журналист, затем был страховым агентом, оформителем витрин, художником-карикатуристом, репортером. Вся последующая жизнь отдана кино. Несколько «Оскаров», призы на международных кинофестивалях в Канне, Москве — оценка его работы благодарными зрителями. Перечень фильмов Федерико Феллини свидетельствует об огромном вкладе, который внес в мировой кинематограф этот выдающийся художник. В их числе картины «Дорога» (1954), «Ночи Кабирии» (1957), «Сладкая жизнь» (1959), «Восемь с половиной» (1963), «Амаркорд» (1974), «Репетиция оркестра» (1979), «И корабль идет» (1983).

Каждый из этих фильмов, едва появившись на экранах, сразу же становился классикой мирового кино. Режиссерский стиль Феллини определялся как новое явление в киноискусстве, уходящее своими истоками в эстетику неореализма. По сути своей фильмы Феллини демократичны, так как в основе их проблематики лежат «вечные вопросы»: жизнь, любовь, смерть, мужчина и женщина, отношения с религией, место человека в обществе, в семье. Попытка объяснить человеку его неповторимость, вернуть его к духовной чистоте, к пониманию простого житейского счастья — и есть смысл искусства Федерико Феллини.

ТЕРЕБЕНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1815-1859)

21 января — 195 лет со дня рождения русского скульптора

Представитель позднего классицизма, Теребенев учился в Петербургской академии художеств у В. .И. Демут-Малиновского. Работал преимущественно в жанре монументально-декоративной скульптуры. Участвовал в оформлении ряда общественных зданий Петербурга (Опекунского совета Воспитательного дома), в восстановлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 1837 (галерея 1812 г., Фельдмаршальский зал и др.). Представитель позднего классицизма, Теребенев учился в Петербургской академии художеств у В. .И. Демут-Малиновского. Работал преимущественно в жанре монументально-декоративной скульптуры. Участвовал в оформлении ряда общественных зданий Петербурга (Опекунского совета Воспитательного дома), в восстановлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 1837 (галерея 1812 г., Фельдмаршальский зал и др.).

Наиболее значительное и известное произведение Теребенева — десять огромных фигур атлантов в портике здания Эрмитажа.

За них скульптору было присвоено звание академика в 1845 году. Им выполнены бюсты В. А. Каратыгина на надгробном памятнике, Н. М. Карамзина, Кукольника, статуэтка А. С. Пушкина, которая находится в Русском музее Санкт-Петербурга.

Изобрел декалькоманию-полиграфический способ изготовления переводных изображений: детских картинок, маркировок, предназначенных для переноса на бумагу, дерево, металл, фарфор. При декалькомании изображение печатается на специально загрунтованной клеевым слоем бумаге литографическим способом.

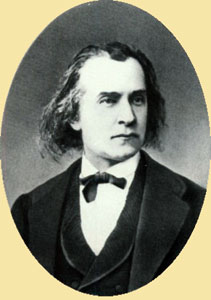

СЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1820-1871)

23 января — 190 лет со дня рождения русского композитора, музыковеда

Родился в Петербурге. Обучался музыке дома. В 1835 г. поступил в Училище правоведения (на отделения фортепиано, виолончели, игра в оркестре), где в это же время учился В. В. Стасов. Возникшая между ними дружба имела большое значение для духовного развития обоих. По окончании училища в 1840 г. служил в Сенате, а с 1841 — в Министерстве юстиции. В 1840-е гг. Серов напряженно занимался музыкальным самообразованием, сделал фортепианные переложения ряда классических оперных и симфонических партитур.

К этому времени относятся и первые композиторские опыты, в том числе замыслы опер, которые, однако, не получили воплощения. В 1851 г. впервые выступил в печати, сделав ряд обзоров петербургской концертной и музыкально-театральной жизни, что явилось началом его регулярной музыкально-критической деятельности. С 1858 г. систематически читал лекции о музыке. В 1867 году Серов основал совместно с женой, В. С. Серовой, газету «Музыка и театр», которая просуществовала недолго.

Первым крупным произведением Серова, принесшим ему признание как композитору была опера «Юдифь», написанная в 1862 г., вторая опера -"Рогнеда« — 1865 г. В 1867-ом году у Серова возник замысел оперы «Вражья сила» на сюжет пьесы А. Н. Островского, однако за вершить ее удалость только жене композк тора. Поставлена посмертно в 1871 г.

Высокая образованность и духовности свойственные А. Н. Серову, благотворно повлияли на становление характера его сына выдающегося художника В. А. Серова.

РЫЛОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫЛОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1870-1939)

29 анваря — 140 лет со дня рождения советского живописца

Рылов — выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, ученик А. И. Куинджи. Художник М. В. Нестеров в книге «Давние дни» писал: «Прелесть картин Рылова крылась в их внутренней и внешней красоте, в их „музыкальности“, в тихих, ласкающих или стихийных, бурных переживаниях природы». С 1915 г — академик живописи. Работал преимущественно в жанре пейзажа, иллюстрировал книги для детей.

В первую очередь, вспоминаются две его картины — «Зеленый шум» и «В голубом просторе». Обе — широко растиражированы в печати, особенно вторая. Основные работы: «Догорающий костер», «С берегов Вятки», «Весна в Финляндии», «Тревожная ночь», «Лесная река», «В. И. Ленин в Разливе», ."В зеленых берегах«.

Член-учредитель Союза русских художников. Участник выставок «Мир искусства», «36-ти художников», Московского товарищества художников, Общества имени А, И. Куинджи и других. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ ДУНАЕВСКИЙ ИСААК ОСИПОВИЧ

(1900-1955)

30 января — 105 лет со дня рождения советского композитора

И. О. Дунаевский в историю музыки вошел как классик советской массовой песни и один из основоположников отечественной оперетты.

Родился неподалеку от воспетых Гоголем Миргорода и Диканьки — в г. Лохвице Полтавской губернии, в семье служащего. В восемь лет начинает брать уроки игры на скрипке. В 1910 г. поступил в Харьковское музыкальное училище. Занимался по классу скрипки и композиции. Параллельно учился на юридическом факультете Харьковского университета.

В 1929 г. уезжает в Ленинград для работы в джазовом оркестре Л. Утесова. Следующим подарком судьбы стало знакомство с режиссером Г. Александровым. Дунаевский пишет музыку к его фильмам «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1937), «Светлый путь» (1940). Тогда же началось длительное и успешное сотрудничество с поэтом В. Лебедевым-Кумачом.

Во время Великой Отечественной войны Дунаевский вместе с Ансамблем песни и пляски железнодорожников, который он возглавлял, выступает в воинских частях, госпиталях, клубах, на оборонных заводах.

После войны пишет музыку к фильмам «Весна» (1947), «Кубанские казаки» (1950), «Испытание верности» (1954), создает оперетты «Вольный ветер» (1947) и «Сын клоуна» (1950). Работа над «Белой акацией» стала его «лебединой песней».

Композитор избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, становился лауреатом Государственных премий СССР (1941, 1951).

БАХРУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАХРУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1865-1929)

31 января — 145 лет со дня рождения русского мецената

Родился в Москве в семье русских промышленников.

Будучи большим знатоком отечественного театра, Алексей Бахрушин создал в 1894 г. на основе собственных коллекций частный литературно-театральный музей, со временем ставший чисто театральным. В 1913 г. Бахрушин подарил усадьбу и музей Москве, передав свое детище в ведение Императорской академии наук. С 1918 г. возглавлял музейно-архивную секцию при Театральном отделе Наркомпроса РСФСР. В том же году музею было присвоено его имя, и он был назначен его пожизненным директором.

В настоящее время наследие Бахрушина — Государственный центральный театральный музей его имени — уникальное учреждение, располагающее крупнейшим собранием (около 1,5 млн. ед.) экспонатов по истории русского, советского и зарубежного драматического и музыкального театра. В нем сосредоточены архивы и рукописи крупнейших театральных деятелей М. С. Щепкина, А. С. Грибоедова, П. С. Мочалова, династии русских актеров Садовских, К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. А. Горского, К. Я. Голейзовского и многих других, архивы Камерного театра, ГОСЕТа, эскизы декораций и костюмы работы виднейших театральных художников, собрания аудио-и видеозаписей. См. также о деятелях искусств — юбилярах декабря 2009 Материалы подготовлены .

наверх наверх

|