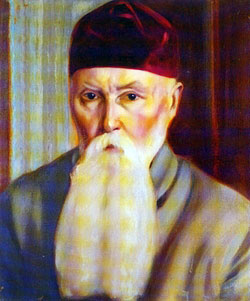

Октябрь 2009  РЕРИХ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

1874-1947

9 октября — 135 лет со дня рождения русского художника, философа, общественного деятеля

Родился в Н. Рерих Петербурге в семье юриста. Учился в петербургской Академии художеств и одновременно на юридическом факультете в университете, который окончил в 1898 году, прослушал курс историко-филологического факультета. Совершенствовался в живописи в студии Ф. Кормона в Париже. Еще в годы учения у Рериха складывается замысел большой серии «Начало Руси. Славяне». В 1897 году появилась первая картина серии — «Гонец. Восстал род народ», вызывающая у зрителя предчувствие смертельной опасности. Для этой картины, как и последующих произведений цикла, характерно понимание духа исторической эпохи. В дальнейшем сюжетная конкретность ранних работ («Заморские гости, «Город строят»), сменяется стремлением художника осмыслить прошлое в его символическом созвучии с современностью, представить основные вехи в истории человечества как цепь многократных мировых катаклизмов, эпизодов единой «космической» эволюции («Дела человеческие», «Знамение»). Параллельно Рерих занимается литературным творчеством. Он создаёт свои (по выражению М. Горького) «письмена» об исторических судьбах Востока и Запада, их глубинной взаимосвязи, обращаясь к различным жанрам: сказке, легенде, притче, поэме, былине, философскому эссе, дидактической проповеди, наконец, к поэтическим комментариям собственных картин.

С 1918 Рерих жил за рубежом (в начале 1920-х — в основном в США, с 1923 с перерывами, а с 1936 постоянно — в Индии). Совершил две большие экспедиции по Центральной и Восточной Азии. Особенно ценна по собранным археологическим и этнографическим материалам была первая экспедиция, дважды пересекшая Центральную Азию из Индии в Сибирь (через Сикким, Кашмир, Гималаи, Каракорум, Таримскую впадину, Джунгарию к озерам Зайсан и Омску) и из Монголии в Индию (через Цайдэм, Тибет и Гималаи). Во время пребывания в СССР в 1926 году посетил Москву, а также Алтай. Центром изучения археологических и этнографических материалов в 1929-1942 гг. являлся Институт гималайских исследований «Урусаати», основанный Рерихом в Нагаре.

Для работ мастера 1920-1940-х гг. (монгольская, тибетская, гималайская серии горных пейзажей, символические композиции) характерны эпическое звучание, величественность и романтическая приподнятость образов, впечатляющая острота и вместе с тем ясность форм, особое богатство цветовых эффектов: «Гуга Чохан», «Знаки Гэсера», «Гималаи. Нэнда-Деви», «Тибет. Монастырь», «Помни!».

Свои феерические красочные видения мастер плодотворно воплощал и в сценографии (оформление спектаклей: «Пер Гюнт» Г. Ибсена в 1912 г. в Московском Художественном театре, «Весна священная» И. Ф. Стравинского в 1913 г. — антреприза С. П. Дягилева в Париже).

Во время Великой Отечественной войны в Индии было проведено несколько выставок Николая Константиновича и его сына Святослава Николаевича с продажей картин. Большая часть сбора направлялась в пользу Советского Красного Креста. Другой сын Рериха, Юрий Николаевич, выразил свою готовность вступить добровольцем в ряды Красной армии.

С 1920-х гг. художник вёл обширную просветительскую деятельность по привлечению мировой общественности к делу охраны памятников культуры (на основе выдвинутого им так называемого Пакта, в 1954 г. в Гааге был подписан Заключительный акт Международной конвенции по защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, ратифицированный многими государствами, в том числе и СССР).

Более 400 произведений мастера хранятся в музеях России. В Москве, с 1992 года работает Международный центр Рерихов.

ВАТТО ЖАН АНТУАН ВАТТО ЖАН АНТУАН

1684-1721

10 октября — 325 лет со дня рождения французского художника

Родился во фламандском городе Валансьенне, вскоре отошедшем к Франции. В восемнадцать лет пешком пришёл в Париж, без денег и покровителей. Работал в живописной мастерской известного Маршана Мариетта на мосту Нотр-Дам, около 1704 стал учеником знаменитого театрального художника-декоратора Клода Жилло, писавшего также сценки из жизни актёров. В Люксембургском дворце изучал картины П. П. Рубенса и мастеров венецианской школы, чьё наследие способствовало освобождению французской художественной школы от догм академизма. В 1717 году получил звание академика за большую картину «Паломничество на остров Киферу». В 1719-1720 гг. посетил Англию.

Творческие устремления Ватто положили начало новому этапу в развитии французской живописи, графики и декоративного искусства. Его картины — с изображением забавной уличной сценки («Сатира на врачей»), бродячего шарманщика с сурком («Савояр»), эпизодов из солдатской жизни («Бивуак») — обнаруживают остроту и оригинальность восприятия мира. Тончайшие нюансы человеческих переживаний — иронии, печали, тревоги, меланхолии — раскрываются в произведениях «Лукавница» , «Капризница». Композиции небольших картин Ватто строятся ассиметрично, по диагонали, как своеобразная метафора капризного непостоянства и небрежной случайности. Изящество и виртуозная лёгкость письма, многообразие тональных оттенков вторят поэтической игре в чувства, которую воплощают эти образы-характеры. В творчестве художника почти стирается грань между изображением игры в жизни (галантных сцен) и игры на сцене. Более того, изображая актеров, он стремится заглянуть под маску роли, проникнуть в душевный мир исполнителя.

Глубина взгляда Ватто на мир, его философичность не укладывается в стилистические рамки рококо — художественного направления, к которому принято причислять Ватто.

МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ

1869-1940

22 октября — 140 лет со дня рождения русского художника

Родился в селе Казанка Оренбургской области в семье крестьянина. Учился в монастырской иконописной мастерской на Афоне (Греция) и петербургской Академии художеств у И. Е. Репина. В 1900 году посетил Францию, с 1922 — жил за границей. Следуя манере Репина, в 1890-е создал ряд полотен: «Крестьянская девушка с чулком», «Портрет И. Э. Грабаря», «Е. М. Мартынова», отмеченных сдержанностью колорита, точностью лепки объёмов и меткостью характеристик. Оставаясь верным крестьянской тематике, живописец уходит от конкретных образов к собирательным: предметная определённость в его картинах сменяется свободной, почти самодовлеющей игрой предельно интенсивных красочных пятен, которые организованы линейным ритмом в некое декоративно-плоскостное, динамичное целое, обрамляющее скульптурно чёткие, спокойно моделированные лица.

1900-е гг. стали периодом расцвета таланта Малявина. В работах этих лет («Девка», «Вихрь») художник добивается завораживающей насыщенности цвета, призванной воплотить стихийную мощь народных типов, показать яркие характеры. Смелая живопись Малявина с ее условными фонами, крупными фигурами, неглубоким пространством и необычайно звучным цветом — подчеркнута декоративна. Одной из подлинных сенсаций Парижской Всемирной выставки 1900 года стала картина «Смех», изображающая русских баб в красных одеждах на зеленом лугу, где праздничное зрелище проникнуто подспудным чувством тревоги. Это — поистине символы «России в буре», одновременно весёлой и грозной.

В 1911 г. художник представил на выставку большой «Семейный портрет», который был призван критикой художественной неудачей. С тех пор художник перестал выставлять свои картины, хотя по-прежнему много работал.

В 1922 г. выехал за границу, где и находился до конца своей жизни. Писал пейзажи, портреты. Наиболее известны его портреты балерины А. М. Балашовой и певицы Н. В. Плевицкой.

ВОРОНИХИН АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ ВОРОНИХИН АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ

1759-1814

28 октября — 250 лет со дня рождения русского архитектора

Родился в селе Новое Усолье Пермской области. До 1785 являлся крепостным графа A. С. Строганова, затем был отпущен на волю. С 1777 года обучался в Москве перспективной и миниатюрной живописи и архитектурному делу у В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. В 1786-1790 гг. жил в Швейцарии и Франции, где изучал, помимо архитектуры, механику, математику, физику, проявляя незаурядные способности и трудолюбие. В 1797 г. получил звание академика «перспективной живописи» в Императорской академии художеств за работы «Вид картинной галереи в Строгановском дворце» и «Вид Строгановской дачи». Ранние архитектурные произведения Воронихина — отделка интерьеров Строгановского дворца в Петербурге, Строгановская дача на Чёрной речке в Петербурге, дом в усадьбе Городня Калужской губернии — отличаются ясностью композиции, изяществом и утончённостью деталей. В своём творчестве архитектор продолжил лучшие традиции и достижения русского зодчества. Развивая принципы дворцовых композиций B. И. Баженова, И. Е. Старова, М. Ф. Казакова, он создал новый простой и строгий тип общественного здания, в своём архитектурном образе выражающий мощь и величие русского государства.

Поисками большого монументального стиля отмечено наиболее выдающееся произведение Воронихина — Казанский собор в Санкт-Петербурге. Строительство этого здания на центральной магистрали положило начало созданию крупных городских ансамблей на Невском проспекте. Храм построен из натурального камня (известняка) и украшен многочисленными барельефами. Его внутреннее пространство создано по типу зальных церквей — два ряда парных гранитных колонн образуют равные по высоте нефы. В интерьере зодчий также применяет коринфские колонны, но оставляет их стволы гладкими. В 1810-1812 гг. Воронихин с западной стороны дополняет ансамбль собора знаменитой оградой, послужившей образцом для многих подобных малых архитектурных форм накладками и растительным узором. Её линия строго ритмизованна мощными гранитными колоннами, увенчанными шарами. Ограда завершает оригинальную, неповторимую по силе художественного образа композицию всего сооружения. После окончания Отечественной войны 1812 года собор был превращен в мемориал: в нём хранились боевые знамена и трофеи, иконостас был отлит из серебра, награбленного французами из московских церквей. Сохранились многочисленные архитектурные зарисовки Воронихина, а также автопортрет, выполненный на фоне Казанского собора.

Градостроительное начало играет основную роль и в последующих работах мастера — здании Горного института с монументальной колоннадой, обращенной к Неве и акцентирующей въезд в город с моря, неосуществленных проектах Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве. Архитектор участвовал также в строительстве дворцово-парковых ансамблей в Петергофе и Павловске, усадьбы Братцево (ныне в черте Москвы). Всем сооружениям этого периода, выполненным в принципах русского ампира с применением новых, облегчённых конструкций и естественных строительных материалов, присуща большая архитектурно-художественная выразительность, достигаемая ясностью пространственной композиции, контрастом больших гладких плоскостей стен с колоннадами, скульптурой и крупным, сочным орнаментом.

Талант Воронихина проявился и в области прикладного искусства — мебели, осветительных приборов, стёкол, каменных и фарфоровых ваз, проекты которых создавались им в органическом сочетании интерьера с архитектурой.

Архитектор А. Н. Воронихин похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

1864-1956

25 октября — 145 лет со дня рождения русского композитора, дирижёра, пианиста

Родился в купеческой семье. Учился в Московской и Петербургской консерваториях, занимался композицией у Н. А. Римского-Корсакова. Преподавал теорию музыки в музыкальной школе Гнесиных, руководил детским хором. Участвовал в работе Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете. Наибольшее значение имеют хоровые и камерные вокальные произведения композитора, а также обработки народных песен. Главные достижения композитора связаны с жанрами духовной хоровой музыки — Литургия Иоанна Златоуста, Демественная литургия. Кроме православной церковной музыки, сочинил ряд католических месс, а также духовные хоры на английские тексты, создал музыку к спектаклям МХАТа — «Царь Фёдор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного». Автор оперы-былины «Добрыня Никитич», выдержанной в лирическом песенно-романсовом стиле, оперы-легенды «Сестра Беатриса», комической оперы «Женитьба». С 1925 года жил за границей (во Франции и США). В 1943 г. под впечатлением побед Красной армии написал симфоническую поэму «К победе» (слова А. С. Пушкина).

Творческое наследие Гречанинова тесно связано с традициями русской музыкальной классики, в частности «Могучей кучки». Наибольший интерес в наследии композитора представляет проникнутая искренностью выражения и задушевностью вокальная музыка (главным образом камерно-вокальная лирика) и музыкальные произведения для детей (в том числе 4 детских оперы).

ХАЙКИН БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ ХАЙКИН БОРИС ЭММАНУИЛОВИЧ

1904-1978

26 октября — 105 лет со дня рождения советского дирижёра

Родился в г. Минске (Белоруссия). В 1928 г. окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано и дирижирования. В 1928-1935 гг. становится дирижёром, с 1933 — заведующим музыкальной частью, с 1935 г. — главный дирижёр Оперного театра имени К. С. Станиславского (Москва). В 1936 — 1943 гг. Хайкин работает художественным руководителем и главным дирижёром Ленинградского малого оперного театра, в 1944-1953 гг. — Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова, с 1954 — дирижёр Большого театра. Профессор Ленинградской и Московской консерваторий. Искусству Б. Э. Хайкина была свойственна высокая художественная культура, артистический темперамент, тонкая отделка деталей партитуры.

Осуществил постановки опер: «Поднятая целина» И. И. Дзержинского, «Мятеж» Ходжа-Эйнатова, «Кола Брюньон», «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Иоланта», «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, «Дуэнья» С. С. Прокофьева, «Декабристы» Ю. А. Шапорина, «Фра-Дьяволо» Ф. Обера, «Мать» Т. Н. Хренникова, «Летучий голландец» Р. Вагнера, «Неизвестный солдат» К. В. Молчанова. Много гастролировал за рубежом, ставил спектакли в Италии и Германии. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР. 433

ЛЕВИТАН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЛЕВИТАН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

1914-1983

2 октября — 95 лет со дня рождения советского диктора

Родился в городе Владимире в семье портного. Работал диктором Всесоюзного радио с 1931 года. Благодаря редкому по тембру голосу чтение им в годы Великой Отечественной войны сводок Совинформбюро и приказов Верховного главнокомандующего имело большое агитационное и пропагандистское значение, оказывало сильное эмоциональное воздействие. В творчестве Левитана органично соединились гражданская, публицистическая и актёрская выразительность. Его голос был известен каждому жителю СССР.

Гитлер считал диктора врагом рейха N 1, в то время как главнокомандующий И. В. Сталин значился под номером 2. За голову Левитана было обещано 250 тысяч марок, а специальная группа СС готовилась к заброске в Москву, чтобы ликвидировать его. Для того чтобы обезопасить главный голос СССР, Левитану выделили охрану, а по городу распускали ложные слухи о его внешности, поскольку в лицо Юрия Борисовича знали немногие. По словам маршала К. К. Рокоссовского, «голос Левитана был равносилен целой дивизии».

В послевоенные годы Левитан читал важнейшие правительственные сообщения, вел репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, участвовал в озвучивании фильмов, проводил встречи с ветеранами. Ю. Левитан — первый среди дикторов, кому присвоили звание народного артиста СССР.

ФРЕЙНДЛИХ БРУНО АРТУРОВИЧ ФРЕЙНДЛИХ БРУНО АРТУРОВИЧ

1909-2002

10 октября — 100 лет со дня рождения российского советского актёра

Потомок старинного рода петербургских немцев. Учился в Ленинградском театральном техникуме при ТРАМе. Одновременно был актёром Ленинградского театра имени обкома ВЛКСМ, затем работал в Ташкентском театре Красной Армии, Ленинградском ТЮЗе, Большом драматическом театре имени М. Горького. С 1948 г. работает в Ленинградском театре драмы имени Пушкина (ныне Александрийский театр), на сцене которого сыграл большое количество ролей, включая Гамлета, Хлестакова и Павла Корчагина.

Герои Фрейндлиха подчеркнуто индивидуальны, актер мастерски владел искусством философского диалога. Это особенно проявилось в исполнении им ролей отца Серафима («Все остается людям») и Надточиева («На диком бреге»). Актер тонко разрабатывал интонационный рисунок роли, ее словесно-ритмическую структуру, точно передающую эмоциональную речь. Его последняя театральная роль — Иван Тургенев в спектакле «Элегия».

В кино снимался с 1947 года, создавая яркие, разноплановые образы: изобретатель Маркони («Александр Попов»), шут Фесте («Двенадцатая ночь»), композитор Рощин («Разные судьбы»), Герцог («Дон Кихот»), адмирал Канарис («Конец Сатурна»), старик («Объяснение в любви»), Патрик Гордон («Россия молодая»). Среди фильмов с его участием: «Мусоргский», «Римский-Корсаков», «Герои Шипки», «Кортик», «Два капитана», «Отцы и дети», «Чайковский», «Тимур и его команда», «Жизнь Бетховена», «Битва за Москву», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РФ.

КАПЛЕР АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ КАПЛЕР АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1904-1979

11 октября — 105 лет со дня рождения советского сценариста, режиссёра, актёра

С шестнадцати лет работал в киевских театрах. Вместе с Г. М. Козинцевым и С. И. Юткевичем создал на Украине кукольный театр, затем — в 1920 г. театр «Арлекин», где был актёром и режиссёром. С 1921 г. с Козинцевым и И. Траубергом в ФЭКСе (Фабрика эксцентрического актера). В кино — с 1926 года. В фильмах ФЭКСа играл роли: Норвежского моряка («Чертово колесо») и Значительного лица («Шинель»). Был ассистентом А. Довженко по фильму «Арсенал».

В 1929-1930 гг. по собственным сценариям ставил культурфильмы (картины, популяризировавшие различные отрасли науки и техники). Первые сценарии художественных фильмов: «Три товарища», «Шахтёры». Большую известность получили фильмы: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», положившие начало воплощению образа В. И. Ленина в кино. За эти сценарии Каплер был удостоин Государственной премии СССР. Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войнам посвящены его сценарии: «Она защищает Родину», «Котовский», «Первые радости» и «Необыкновенное лето», «Две жизни».

Написал также сценарии к комедиям: «За витриной универмага», «Полосатый рейс», и фильмам: «Человек-амфибия», «Принимаю бой», телефильма «Вера, Надежда, Любовь».

Преподавал во ВГИКе. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Каплер А. — создатель и первый ведущий телевизионной программы «Кинопанорама».

КРАМАРОВ САВЕЛИЙ ВИКТОРОВИЧ КРАМАРОВ САВЕЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

1934-1995

13 октября — 75 лет со дня рождения российского актёра

Родился в Москве. Служил в армии. Окончил Лесотехнический институт, актерский факультет ГИТИСа имени А. В. Луначарского. До 1982 г. — актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. В кино начал работать с 1959 г. Первая роль — Васька Рыжий в фильме «Ребята с нашего двора».

Снимался в картинах: «Прощайте, голуби», «Друг мой, Колька!», «На семи ветрах», «Сказка о потерянном времени», «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию», «Эта весёлая планета», «Не может быть!», «Русский бизнес».

Чрезвычайно выигрышная внешность (простое, подвижное лицо с очень глупым выражением, косоглазие, очень приятная, обескураживающая улыбка во всё лицо), мощный комедийный темперамент, большое врождённое актёрское мастерство, обаяние, мимика и подвижность тела позволяли Крамарову создавать многочисленных отрицательных персонажей, но не страшных или отвратительных, а смешных в своей нелепости и глупости. Богатая мимика Крамарова отнюдь не выглядела кривлянием, а всегда гротескная манера исполнения не раздражала зрителей, так как герои Крамарова всегда были обезоруживающе обаятельны и при всех своих недостатках, в сущности, безобидны. Крамаров был ярким представителем советской сатиры. Любой, даже вполне нейтральный с точки зрения юмора текст Крамаров умел произнести и обыграть так, что это вызывало не просто хохот в зале, а бурные аплодисменты и выкрики зрителей при просмотре кинофильма. Причём Крамаров воплощал своих персонажей моментально, импровизируя, без особенных усилий режиссёра и всякий раз попадал в самую точку. Аналогичных Крамарову в СССР артистов не было, тем более, что свою огромную популярность он приобрёл, не имея за плечами высшего актёрского образования! Участие Крамарова в фильме гарантировало всесоюзный успех и зрительское признание. По мнению многих кинокритиков, смешной, нелепый и симпатичный Волк из мультипликационного сериала «Ну, погоди!» был создан на основе собирательного сценического образа Савелия Крамарова.

Зрителям запомнился не только удивительный комедийный дар артиста, способного сделать ярким любой эпизод, но и многие остроумные реплики в фильмах, придуманные им самим, например фраза, звучащая в «Неуловимых мстителях»: «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят... и тишина!», или: «Работа дураков любит» (из фильма «Друг мой, Колька!»).

В 1982 г. актер эмигрировал в Израиль, затем жил в США, снялся в фильмах: «Москва на Гудзоне», «Красная жара», «Танго и Кэш». Партнёрами Крамарова были известные актёры Голливуда, например, А. Шварценеггер.

Умер артист в Сан-Франциско. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист России (присвоено посмертно). 436

КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

р. 1934

14 октября — 75 лет со дня рождения российского актёра, режиссёра

Родился в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ дебютировал у режиссёра Н. П. Охлопкова в Театре имени В. В. Маяковского в роли Гамлета. Работал в московских театрах: имени В. В. Маяковского, «Современник», МХАТ, На Малой Бронной. На сцене Театра Ленинского комсомола исполнил роль Полония в спектакле «Гамлет», поставленном Глебом Панфиловым по одноимённой пьесе У. Шекспира. Ещё во время учёбы в Школе-студии МХАТ был приглашён мэтром отечественного кинематографа М. М. Роммом на главную роль в фильме «Убийство на улице Данте». Актер активно снимался в ярких острохарактерных ролях, причем в картинах различных жанров. Но даже если бы он сыграл только одну роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), то уже этим узаконил бы свое имя в кинематографе. Среди замечательных киноработ актёра — роли в картинах «Человек-амфибия», «Выстрел», «Безымянная звезда», «Синдикат-2», «Господин оформитель».

В 1978 году дебютировал как кинорежиссер, поставив на телевидении двухсерийный фильм «Безымянная звезда», созданный по мотивам пьесы Михаила Себастьяна. Именно с «Безымянной звезды» начался новый Козаков — режиссер, который определил свое место, обозначил свой стиль. Как режиссёр прославился постановкой фильма «Покровские ворота». В 1992-1996 гг. жил и работал в Израиле, успешно играл в камерном театре в Тель-Авиве, там же организовал русскую труппу. Вернувшись в Россию, возглавил собственную антрепризу. С 2003 года — актер Московского академического Театра им. Моссовета («Венецианский купец» — Шейлок, «Король Лир» — Лир).

Многогранность таланта актера раскрылась и на концертной эстраде, где он читает поэзию от А. Пушкина до И. Бродского, Козаков читает поэзию и на радио, на телеэкране, записывает диски.

Народный артист России. Лауреат Государственных премий: СССР и РСФСР имени братьев Васильевых.

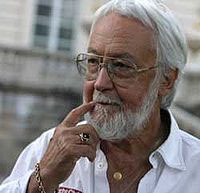

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ ГЕОРГИЙ ЭМИЛЬЕВИЧ ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ ГЕОРГИЙ ЭМИЛЬЕВИЧ

р. 1934

75 лет со дня рождения российский кинорежиссёр

Родился в Ташкенте. С 14 до 18 лет из-за болезни полиомелита пролежал в гипсе. Окончил Ташкентский архитектурный институт, Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Работал художником в театрах Ташкента, на киностудии «Таджикфильм», Одесской киностудии. В 1966 году снял свой режиссёрский дебют — фантастическую комедию «Формула радуги», которая, однако, не была выпущена в прокат. В 1971 году Юнгвальд-Хилькевич поставил военно-приключенческую картину «Дерзость», отмеченную дипломом кинофестиваля в Праге. Потом режиссер снял детский фильм «Петька в космосе», сказку «Туфли с золотыми пряжками». В 1966-1990 гг. — становится режиссёром-постановщиком Одесской киностудии, художественным руководителем студии тв-фильма «Зигзаг». Сначала 1990-х живёт в Москве. С 1990 г. работает главным режиссёром, сценаристом и художником в Театре кошек Юрия Куклачёва.

Всесоюзную славу принес ему трехсерийный телефильм «Д?Артаньян и три мушкетера», с Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым, Игорем Старыгиным и Валентином Смирнитским в главных ролях. Успех этой картины был ошеломительным, ее и сейчас с удовольствием смотрят зрители. Спустя почти полтора десятилетия режиссер выпустил продолжения «Мушкетеров», но они оказались все же слабее первой «звездной» части. Роман Дюма «Граф Монте-Кристо» лег в основу и другого приключенческого фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича, «Узник замка Иф», с Виктором Авиловым в роли Эдмона Дантеса.

Среди его работ фильмы: «Внимание, цунами!», «Опасные гастроли», «Дерзость», «Петька в космосе», «Ах, водевиль, водевиль», «Куда он денется!», «Сезон чудес», «Выше радуги», «Искусство жить в Одессе», «Аферы, музыка, любовь».

Георгий Эмильевич — автор нескольких книг о кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Украины.

БЕРНАР САРА БЕРНАР САРА

1844-1923

22 октября — 165 лет со дня рождения французской актрисы

Родилась в Париже. Окончила драматический класс Парижской консерватории. Работала в театрах «Комеди Франсез», «Жимназ», «Порт-Сен-Мартен», «Одеон». В 1893 г. приобрела театр «Ренессанс», в 1898 — театр на площади Шатле, который получил название «Театра Сары Бернар». Многие выдающиеся деятели театра, например К. С. Станиславский, считали искусство Бернар образцом технического совершенства. Бернар обладала красивым голосом, отточенной дикцией, пластичностью. Однако виртуозное мастерство иногда сочеталось с некоторой нарочитостью, искусственностью игры.

В период политической реакции конца 19 в. в искусстве Бернар появляются черты декаденства, мистицизма. Лучшие работы актрисы — донья Соль («Эрнани» В. Гюго), Маргарита Готье («Дама с камелиями» А. Дюма-сына), Теодора (одноимённая пьеса В. Сарду), принцесса Грёза, герцог Рейхштадтский (в одноимённой пьесе и «Орлёнке» Э. Ростана), Гамлет (одноимённая трагедия У. Шекспира), Лоренцаччо (одноимённая пьеса А. Мюссе). Гастролировала во многих странах Европы и Америки, три раза посетила Россию.

В 1922 г. оставила сценическую деятельность. Её творческое наследие насчитывает более 130 ролей. Бернар была одной из первых актрис, обратившихся к кинематографу, она снялась в фильмах «Королева Елизавета» и «Дама с камелиями». Всесторонняя одарённость позволяла ей успешно заниматься живописью и скульптурой.

КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КАРАЧЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

(1944)

65 лет со дня рождения российский актёра

Актер родился в Москве в семье известного художника. Окончив в 1967 г. Школу-студию МХАТ, пришёл в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 г. — Ленком) и стал одним из ведущих актёров театра. Известность ему принесли спектакли «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (две роли в музыкальной версии поэтической драмы П. Неруды), «?Юнона? и ?Авось?» (роль Николая Резанова, рок-опера А. Л. Рыбникова по поэме А. А. Вознесенского), «Тиль» (роль Тиля Уленшпигеля в постановке по роману Ш. де Костера). Долголетней партнёршей Караченцова в спектакле «Тиль» была И. М. Чурикова. Позднее режиссёр Г. А. Панфилов специально для них поставил на сцене Ленкома пьесу «Сорри».

Среди лучших киноработ — роль Бусыгина в экранизации пьесы А. Вампилова «Старший сын». Снимался в фильмах: «Собака на сене», «Ярославна, королева Франции», «Благочестивая Марта», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «На углу, у Патриарших». Безудержность во всем, исполнительская щедрость красок отличает многие роли Караченцова. Его можно считать ярко выраженным характерным актером, который одинаково владеет и трагедийными, и комедийными приемами. Особый профессионализм, выработанный прежде всего многолетней театральной практикой, позволяет ему уверенно чувствовать себя в самых сложных или неординарных сценах.

Как певец выпустил несколько сольных альбомов, выступал с концертами в России и за рубежом. Караченцов уже подготовил несколько дисков, в первом он исполнил песни Ю. Массина, во втором — песни на стихи И. Резника, а музыку написал М. Дунаевский. Чтобы записать последний диск, Караченцов даже ездил в Америку, чтобы ничто не отвлекало его от работы. Актер работал на дублировании зарубежных фильмов (озвучивал на русском языке роли Ж. П. Бельмондо). Народный артист РСФСР. См. также о юбилярах — деятелях искусств августа 2009 Материалы подготовлены .

наверх наверх

|