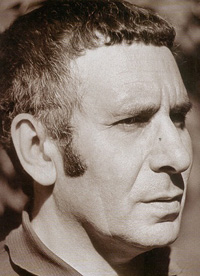

Июль 2011  3 июля — 85 лет со дня рождения русского писателя 3 июля — 85 лет со дня рождения русского писателя

Владимира Осиповича Богомолова (1926 — 2003)

Владимир Осипович Богомолов родился в крестьянской семье в деревне Кирилловка Московской области. Воспитывался у бабушки и деда до десятилетнего возраста. После гибели деда в 1936 году мать забрала его в Москву. «В жизни сложилось так, что дед, война и армия, особенно зрелые и пожилые солдаты, сержанты и офицеры — некоторые из них были старше меня на 30 и даже на 35 лет, — оказались в детстве и юности моими главными учителями, можно сказать, что они меня воспитали и сформировали мой характер и мои убеждения — жажда познания и, в частности, чтение книг овладела мною уже в совершеннолетнем возрасте, точнее после войны», — вспоминал Владимир Богомолов.

В начале Великой Отечественной войны в 15 лет, кинул школу, приписал себе два года и добровольцем пошел на фронт. Был воспитанником полка, может быть, его черты можно узнать в герое его первой повести «Иван». В 1941 году получил первое офицерское звание. Был ранен, награжден. Прошел путь от рядового до командира взвода разведки, далее исполнял обязанности командира роты, был офицером разведки полка.

Юноша девятнадцати лет — победитель. Шесть боевых наград. И после войны — 13 месяцев тюрьмы... Началось это в 50-м, закончилось — в 51-м. Богомолов — капитан разведуправления в Берлине. В Германии на офицерском совещании по поводу чрезвычайного происшествия с весьма громкой оглаской он выступил в защиту малознакомого офицера. Богомолов высказался, что операция проводилась под руководством управления и не понимает, отчего все молчат и не называют истинных виновников. На четвертые сутки он был арестован и без суда и следствия под конвоем вывезен во Львов, где он и сидел больше года во внутренней тюрьме МГБ вкупе с оуновцами и полицаями.

После освобождения, не дождавшись официальных извинений, Богомолов пишет рапорт об увольнении, дав себе слово больше никогда нигде не служить и не состоять. Перед увольнением он прошел положенное госпитальное обследование, в затылочной части головы были обнаружены два мелких осколка. Богомолов оформил пенсию и получал ее восемь лет, все это время занимаясь самообразованием. Он много читал, в том числе и о войне, его коробило от множества нелепейших несуразностей, особенно в художественной литературе. Возможно, именно это и побудило его написать повесть «Иван».

Повесть «Иван», опубликованная в 1958 году в журнале «Знамя», принесла автору признание и успех. Андрей Тарковский по повести снял знаменитый фильм «Иваново детство». Трагическая и правдивая история мальчика-разведчика, погибающего от рук немцев с полным сознанием исполненного профессионального долга, сразу же вошла в классику советской прозы о войне.

Не меньшим успехом пользовалась и его повесть «Зоя» (1963) о первой любви между юным русским офицером и польской девушкой, о невозможности ее воплощения. «Не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...».

Были опубликованы также рассказы о войне «Первая любовь» (1958), «Кладбище под Белостоком», «Сердца моего боль» (1963).

Владимир Богомолов — писатель подчеркнуто одинокого склада. Принципиально не вступал в творческие союзы: ни писателей, ни кинематографистов. Редко давал интервью. Отказывался от любых выступлений. Снимал свое имя в титрах кинофильмов, прекрасно сделанных по его произведениям, даже из-за небольших разногласий с кинорежиссерами.

Самое большое и знаменитое его произведение — роман «В августе сорок четвертого...» (второе название — «Момент истины»), законченный в 1973 году, посвящен реальной контрразведывательной операции перед крупным наступлением советских войск. Повествование ведется от лица разных героев, в текст романа включены фронтовые документы, при этом остродинамичный сюжет не дает читателю ни на минуту оторваться от повествования. Один из классических русских военных романов. Переиздавался более ста раз, переведен более чем на 30 языков. До сих пор этот роман входит в списки бестселлеров.

Затем — традиционное для Владимира Богомолова многолетнее молчание, и лишь в 1993 году вышла новая повесть «В кригере» о первой послевоенной осени на Дальнем Востоке, о сложной и драматической для людей перестройке армии на мирный лад.

В годы перестройки выступил с резкой критикой романа Георгия Владимова «Генерал и его армия», с критикой отношения новых властей и нашей либеральной интеллигенции к Русской и Советской армии, и ее славной истории.

В работе «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия...» (1995) резко осудил все печатные издания, «очерняющие Отечественную войну и десятки миллионов ее живых и мертвых участников...». Литература 1. Богомолов В. О. Иван; Зося : повести / В. О. Богомолов ; худ.: О. Верейский, А. Веркау. — М. : Детская литература, 2001. — 191 с. : ил. — (Школьная библиотека).

2. Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) : роман / Богомолов В. О. ; авт. предисл. Дедков И. — М. : Патриот, 1990. — 445 с. : ил. — (Библиотека «Отчизны верные сыны»).

3. Богомолв В. О. О себе / В. О. Богомолов // Литература в школе. — 2005. — С. 1-4. — (Прил.: Уроки литературы).

4. Журавлев С. И. Память пылающих лет. Современная советская проза о Великой Отечественной войне : кн. для учителя / Журавлев С. И. — М. : Просвещение, 1985. — 191 с. : ил.

5. Лазарев Л. «В литературе тоже есть породы» / Л. Лазарев // Знамя. — 2007. — № 5. — С. 162-177.

6. Соколов Б. Тайны русских писателей. Расшифрованная русская литература / Соколов Б. — М. : Яуза : Эксмо, 2006. — 670 с.  10 июля — 140 лет со дня рождения французского писателя 10 июля — 140 лет со дня рождения французского писателя

Марселя Пруста (1871 — 1922)

Поразительна судьба Марселя Пруста: безвестный при жизни, он стал после смерти почти легендарной фигурой мировой литературы.

Марсель Пруст родился в Париже 10 июля 1871 года в состоятельной семье: его отец, Адриан Пруст — профессор медицинского факультета, а мать, Жанна Вейль — дочь еврейского биржевого маклера. Мать была, по-видимому, женщиной образованной, с душой нежной и тонкой и для сына своего Марселя навсегда осталась воплощением совершенства. Именно от нее перенял он и отвращение ко лжи, совестливость, а главное — бесконечную доброту. Отвращение к людям, не любящим «радостей нежного чувства», сохранилось у него на всю жизнь. Боязнь причинить огорчение навсегда осталось у него движущим инстинктом.

В возрасте девяти лет у Пруста обнаружилась астма, от которой он страдал всю жизнь; в конечном счете, она стала и причиной его смерти. Болезнь, вызванная отчасти причинами психосоматического характера, часто обострялась и сопровождалась страхами, бессонницей, расстройством пищеварения и чрезмерной чувствительностью

В 1882 году Пруст поступил в лицей Кондорсе, где добился блестящих успехов в литературе и философии. В лицее Пруст познакомился с Жаком Бизе, сыном композитора, Люсьеном Доде, сыном романиста, с будущим художником-модернистом Морисом Дени и с будущим поэтом Фернаном Грегом. Вместе со своими друзьями по лицею он основал свой первый небольшой литературный журнал «Пир».

В 1890 году, исполняя желание родителей, Пруст стал слушателем парижской Школы правоведов и Института политических наук. Но сердце его принадлежало литературе, и он проводил много времени в светском обществе, где встречался с эстетами, рафинированными музыкантами и дамами, царившими в парижских салонах.

В 1896 году, когда Прусту было 25 лет, он издал свою первую книгу стихов и новелл «Утехи и дни», предисловие к которой написал А. Франс. Поэт и романист Жан Лоррен встретил книгу разгромной рецензией, ставшей причиной дуэли между писателем и критиком.

С 1895 по 1899 год он был увлечен написанием «Жана Сореля» и почти написал тысячу страниц этого романа, но через некоторое время окончательно забросил его.

В течение нескольких лет Марсель с увлечением и любовью переводил работы английского теоретика и историка искусства Джона Раскина («Библия Амьена» и «Сезам и лилии»).

С 1900 по 1913 год Пруст вел в газете «Фигаро» отдел светской хроники.

В 1903 умер отец, а в сентябре 1905 горячо его любившая мать. Пруст получает богатое наследство, но тяжёлая форма астмы вынуждает его вести с 1906 года затворнический образ жизни. С этого же время он начал работу над основным своим произведением — циклом из семи романов «В поисках утраченного времени». Свою рукопись он предложил издательству «Нувель ревю франсез». Ему отказали. Наконец в 1913 году ему удалось опубликовать первый том, «В сторону Свана». Издателем стал Бернар Грассе. Успех книги был невелик. К тому же очень скоро война прервала публикацию, так что второй том появился лишь в 1919 году, на сей раз в «Нувель ревю франсез».

Когда в 1919 году появилась вторая часть «Под сенью девушек в цвету» настроения публики переменились. Пруст получил престижную Гонкуровскую премию, которая способствовала последующему успеху его книг. Теперь он стал знаменит, и не только во Франции, но и в Англии, Германии, Америке, где его произведение сразу же нашло аудиторию, которой заслуживало. Англосаксонская литература всегда была Прусту особенно близка. Уже с первых томов всем стало ясно, что перед ними не просто большой писатель, но один из тех редких первооткрывателей, которые вносят в развитие литературы нечто совершенно новое.

Слава датируется 1919 годом; смерть его наступила в 1922 году. Следовательно, когда у него появилась широкая аудитория, жить ему оставалось немного; он знал об этом и постоянно говорил о своей болезни и близкой смерти. Ему не верили, друзья его считали мнимым больным. А он, оставаясь в постели, работал, правил, завершал свое произведение. К тому же, он смертельно болен или нет, он и без того губил себя кошмарным режимом, снотворными и работой, тем более лихорадочной, что он не был уверен, успеет ли закончить книгу прежде, чем умрет. В течение следующих трех лет он опубликовал еще три части романа: «По направлению к Германтам» и две части «Содома и Гоморры».

Может быть, ему удалось бы прожить еще несколько лет, если бы он был осторожнее. Заболев воспалением легких, он отказался от помощи врачей и умер. За несколько дней до болезни на последней странице рукописи он написал слово «конец». Последние романы — «Пленница», «Беглянка» и «Обретенное время» — вышли уже после его смерти.

«В поисках утраченного времени» — это, возможно, величайший роман двадцатого века, в котором тонкие, извилистые нити эпизодов жизни Пруста искусно вплетены в гобелен художественного вымысла; это размышления о природе времени, памяти, смысле человеческого существования. Вопреки расхожим мнениям, начав читать этот роман, уже невозможно остановиться. Литература 1. Безелянский Ю. Н. Культовые имена от Э до Э: От Эразма Роттердамского до Умберто Эко [Текст] / Безелянский Ю. Н. — М. : Радуга, 2004. — 352 с. : ил. — (Сквозь призму времени).

2. Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых вопросов / Ерофеев В. В. — М. : Советский писатель, 1990. — 447 с. : портр.

3. Моруа А. Литературные портреты : пер. с фр. / А. Моруа ; сост. Ф. Наркирьер. — Ростов н/Д : Феникс, 1997. — 512 с. — (Исторические силуэты).

4. Науман М. Литературное произведение и история литературы : сб. избр. работ: пер. с нем. / Науман М. — М. : Радуга, 1984. — 423 с.

5. Расселл П. 100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок : [пер. с англ.] / Расселл П. — М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. — 432 с.

200 лет — со дня рождения английского писателя 200 лет — со дня рождения английского писателя

Уильяма Мейкписа Текккерея (1811 — 1863)

Уильям Мейкпис Теккерей происходил из старинной английской фамилии. Отец, Ричмонд Теккерей с 1797 года последовательно занимал посты окружного судьи и главного сборщика пошлин в Калькутте. Здесь в 1811 году у него родился сын Уильям Мекпис, будущий великий романист. Отец Теккерея умер в 1815 году — том самом году, в котором разыгралась знаменитая трагедия при Ватерлоо. История этой баталии чудесно вплетена в содержание «Ярмарки тщеславия».

После смерти отца Теккерей недолго оставался с овдовевшей матерью. Подобно всем детям богатых английских семейств, живших в Индии, он еще ребенком был отправлен на воспитание в Англию. Это было в 1817 году. Ему тогда шел всего лишь седьмой год. Неудивительно поэтому, что его воспоминания о стране, где он родился, впоследствии были довольно смутными.

По прибытии в Англию маленький Теккерей был отдан на попечение своего деда, который, удалившись от дел с порядочным состоянием, спокойно и комфортабельно доживал свои дни в деревне Гадлей, в графстве Миддлсекс. Здесь Уильям прожил до двенадцатилетнего возраста, когда дед отправил его в школу, известную под названием Чартерхаузской.

Учение Теккерея в школе шло успешно, но нельзя сказать, чтобы особенно блистательно. Почти все внеклассное время он посвящал чтению или рисованию. Уже с детства Теккерей славился среди товарищей своими остроумными пародиями. Эта способность достигает впоследствии замечательного развития в его удивительных подражаниях выдающимся английским романистам того времени. Юноша страстно любил театр, и единственной игрой, в которой он охотно принимал участие, были театральные представления.

В феврале 1829 года Теккерей поступил в Кембриджский университет, едва достигнув восемнадцатилетнего возраста. Подобно герою своего романа «Пенденнис», он не особенно углублялся в университетскую науку. Не любил правильных и систематических занятий, а работал больше урывками. Зато он тогда много занимался верховой ездой, стал вращаться в высшем обществе и приобретать ту шлифовку и «тон», которые впоследствии делали его «совершенным джентльменом».

Ко времени пребывания Теккерея в университете относится и начало его литературной деятельности. В апреле 1829 года в Кембридже появился маленький журнал, заглавие которого, «Сноб» доказывает, что уже тогда он стал изучать вопрос о «снобах», столь много занимавший его впоследствии. В «Снобе» помещена была сатирическая поэма «Тимбукту», свидетельствовавшая о несомненном сатирическом таланте Теккерея.

Оставив Кембридж в 1830 г., Теккерей путешествовал по Европе; жил в Веймаре и в Париже, где брал уроки рисования у известного английского художника Бонингтона. Хорошо рисовать Теккерей не научился, но в его иллюстрациях к собственным романам сказывается умение передавать характерные черты в карикатурном виде. Время от времени он помещал в английских и американских периодических изданиях небольшие статьи, большею частью критического характера — о литературе, искусстве и общественной жизни современной ему Франции. Это, если не считать его статей в университетских журналах, и были его первые опыты литературной деятельности.

Первым замечательным и оригинальным произведением Теккерея была пародия на появившийся тогда роман Булвера-Литтона «Евгений Арам» под названием «Елизавета Броунригг». В этом произведении, напечатанном в «Журнале Фразера» в конце 1832 года, впервые проявился его могучий сатирический талант.

В том же году, когда появилось первое значительное произведение Теккерея, произошел и крупный переворот в его жизни. Став совершеннолетним, он вступил во владение оставшимся ему после смерти отца наследством, но очень скоро растратил его, отчасти проигрышем в карты, отчасти в неудачных попытках литературного издательства. Теккерею пришлось вновь сделаться простым журналистом-сотрудником. С 1834 года начинает его постоянное сотрудничество с «Журналом Фразера».

В 1836 году едва не состоялся его творческий союз с Диккенсом, искавшим художника для «Посмертных записок Пиквикского клуба». Женившись в том же году на Изабелле Шо, он всерьез обратился к литературе.

В последующее десятилетие сочинения Теккерея в малых жанрах (зачастую под псевдонимами) украшали страницы лучших периодических изданий того времени («Записки Елоплаша», «Катрина», «Мемуары Барри Линдона», «История Самуила Титмарша и великого Гогарга Диамонда»). В серии литературных пародий «Романы прославленных авторов» (1839-1847) писатель показал взыскательный вкус и отменное чувство стиля.

В прошлом симпатии Теккерея были отданы восемнадцатому столетию, Веку Разума, а персонально — Г. Филдингу, Т. Смоллетту и другим просветителям. Теккерей не принял идеализации Средневековья в романах Скотта, и его наиболее язвительной пародией стало бурлескное окончание «Айвенго» — «Ребекка и Ровена» (1850). Сын своего времени, Теккерей, впрочем, не был свободен от викторианских предубеждений и, например, в характеристике своего любимого Филдинга (лекции «Английские юмористы») показал себя весьма строгим моралистом.

Семейная жизнь Теккерея складывалась драматически. У него родились три дочери, но из-за развившейся душевной болезни жены супруги вынуждены были расстаться. Теккерей жил в обществе двух дочерей (третья умерла); одна из них, мисс Ричмонд Ритчи — известная романистка, написавшая ценные воспоминания об отце.

Слава и материальное благополучие пришли к Теккерею в 1847-1848 годах, когда ежемесячными выпусками издавалась «Ярмарка тщеславия». Роман повествует о тесно связанных между собой, но во многом противоположных судьбах двух подруг по пансиону; время действия — первые десятилетия 19 века. В образе яркой авантюристки Ребекки Шарп, ради положения в обществе забывшей о совести и чести, писатель дал исторически конкретный английский вариант бальзаковского Растиньяка.

Духом критицизма проникнуты и другие масштабные романы Теккерея: «Пенденнис» (1848-1850), «История Генри Эсмонда» (1852), «Ньюкомы» (1853-1855), «Виргинцы» (1857-1859), «Приключения Филиппа» (1861-1862). Писатель находил время и для более скромных литературных предприятий: выпустил пять рождественских книг («Кольцо и роза» — 1854), писал стихи и баллады, читал лекции в Англии и Америке («Английские юмористы XVIII века»), редактировал журнал «Корнхилл» (1860-1862), где вышла его серия очерков («Ловел, вдовец» (1860), «Филипп» и «Заметки о разных разностях» (1860-1863), написанных с великолепной легкостью и демонстрирующих мудрую зрелость его взглядов на жизнь. Два года спустя Теккерей приступил к новому роману, «Дени Дюваль» (1864). Роман не был закончен — писатель умер в Лондоне 24 декабря 1863 года. Литература 1. Винтерих Д. Приключения знаменитых книг : пер. с англ. / Винтерих Д.авт. предисл. Урнов Д. — 2-е изд. — М. : Книга, 1979. — 159 с. : ил.

2. Мильтон. Свифт. В. Скотт. Теккерей. Д. Элиот : биогр. повествования. — Челябинск : Урал, 1999. — 432 с. — (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

3. Теккерей в воспоминаниях современников / сост. Гениева Е. Ю. — М. : Художественная литература, 1990. — 527 с. : ил. — (Серия литературных мемуаров).

4. Форстер М. Записки викторианского джентльмена: Уильям Мейкпис Теккерей / Форстер М.пер. Казавчинская Т. Я. — М. : Книга, 1985. — 368 с. : ил. — (Писатели о писателях). Информацию подготовил .

наверх наверх

|