Апрель 2011  17 апреля — 100 лет со дня рождения французского писателя, публициста 17 апреля — 100 лет со дня рождения французского писателя, публициста

Эрве Базена (1911 — 1996)

Признанный мэтр французской психологической прозы Жан-Пьер Эрве Базен родился в семье, из которой вышли знаменитые юристы, военные, ученые, священники. Его отец был профессором католического университета, но главную роль в доме играла мать — женщина властная и деспотичная. Окончив школу, Жан Пьер по настоянию родных поступил на юридический факультет, однако вскоре бросил учебу, стал работать на фабрике одного из богатых родственников и женился на девушке не своего круга, что стало поводом для окончательного разрыва с семьей.

Двадцатидвухлетний бунтарь становится студентом филологического факультета Сорбонны, зарабатывая в то же время на хлеб тяжким трудом газетного хроникера. Однако судьба жестоко смеется над гордецом. От нищего студента уходит жена с ребенком. Эрве Базен переживает тяжелое нервное потрясение, долго болеет и едва сводит концы с концами. В поисках заработка ему приходится переменить немало профессий: был он и лоточником, и мусорщиком, и столяром, и слесарем.

На литературное поприще Базен вступил еще до мировой войны. Начав, как журналист-хроникер, в 30-е годы он выпускает первые сборники стихов и не очень удачный роман.

В 29 лет Базен на фронте. В трагические дни разгрома Франции, весной 1940 года, писатель едва не попал в плен. В годы фашистской оккупации Франции он примыкает к левому крылу движения Сопротивления, участвует в освобождении Парижа от захватчиков. После войны, в 1946 году, Базен вместе с другими молодыми писателями, поэтами и художниками, основывает журнал «Раковина». В 1947 году за стихотворный сборник «День», куда вошли лучшие его стихи, он был удостоен премии Гийома Аполлинера.

В 1948 году писатель выпустил роман «Змея в кулаке», который принес ему подлинную известность. Книга о юном бунтаре, порвавшем с семьей, была во многом основана на автобиографическом материале и вызвала негодующие отклики многих критиков: писателя упрекали в том, что он создал резко отрицательный образ собственной матери. В следующих романах Базен продолжил тему бунтарства молодых.

Опрос, проведенный в 1956 году газетой «Нувель литтерер», — писатель был признан «лучшим романистом последнего десятилетия». К этому времени он уже выпустил роман «Головой об стену» (1949), вторую книгу трилогии «Семья Резо» — «Смерть лошадки» (1950), сборник рассказов «Бюро бракосочетаний» (1951), романы «Встань и иди» (1952), «Масло в огонь» (1954), «Кого я решаюсь любить» (1956).

Книги, опубликованные с 1948 по 1960 годы, он обозначил термином «Опус I», ограничив тем самым первый период творчества.

Второй этап начинается с романа «Супружеская жизнь» (1967), посвященного будням среднестатистической французской семьи. С целью показать, как «вещи съедают людей», писатель старался проникнуться духом потребительской идеологии: внимательно изучал каталоги магазинов, просматривал рекламные проспекты, штудировал женские журналы. Своеобразным продолжением этой книги является роман «Мадам Экс» (в русском переводе «Анатомия одного развода»).

Базен любил возвращаться к старым темам и старым героям: так, в романе «Крик совы» (1972) вновь появляется Жан Резо, бунтарь ранних книг: теперь это знаменитый писатель, отец большого семейства. Ему кажется, что он создал «островок человечности» в мире корыстного расчета и бездуховности. Однако «Майская революция» 1968 года и появление после долгих лет разлуки старой матери кладут конец его иллюзиям.

В 60-70-е годы выходят в свет другие его книги: роман «Ради сына», сборник рассказов «Шапку долой», романы «Счастливцы с острова Отчаяния», повесть «И огонь пожирает огонь».

В одном из последних сочинений «Азбука» (1984) Базен, отказавшись от художественного вымысла, изложил свои горькие суждения о современной эпохе в открыто публицистической форме.

В 1957 году Эрве Базен награждается Большой литературной премией Французской академии, через несколько месяцев избирается членом, а с 1973 года — президентом Гонкуровской академии. По результатам представительного опроса он был признан самым читаемым писателем Франции в 1985 году.

Эрве Базен входил в организацию «Движение за мир», связанную с коммунистической партией, идеи которой были ему близки. Впрочем, он поддерживал во Франции супругов Розенбергов, пока шёл судебный процесс по их делу.

В 1980 году Эрве Базен получает Ленинскую премию, что позволило Роже Пейрефитту иронично заметить: «Эрве Базен получил две премии, которые составили пару: Ленинскую премию за мир и Премию за чёрный юмор (франц.)».

Наибольшее количество произведений Базена на русском языке было выпущено в СССР издательством «Прогресс».

Эрве Базен скончался 17 февраля 1996 года на родине, в Анжере. Литература 1. Балашова Т. В. Эрве Базен и пути французского психологического романа [Текст] / Балашова Т. В. — М. : Художественная литература, 1987. — 270 с.

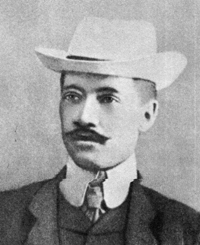

2. Евнина Е. М. Современный французский роман, 1940-1960 [Текст] / Евнина Е. М. — М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1962. — 519 с.  15 апреля — 125 лет со дня рождения русского поэта 15 апреля — 125 лет со дня рождения русского поэта

Николая Степановича Гумилева (1886 — 1921)

Его творчество привлекало чарующей новизной и смелостью стихов, остротой чувств, взволнованной мыслью, мужеством и силой духа самого поэта. Он писал: Как конквистадор панцире

железном,

Я вышел в путь и весело иду,

То отдыхая в радостном саду,

То наклоняясь к пропастям

и безднам. Родился Николай Степанович Гумилев в семье корабельного врача в Кронштадте. У него дед был морским офицером, дядя — адмиралом. Учился в гимназии Царского Села. Затем ненадолго уехал из-за нового назначения отца в Грузию. Вернувшись, окончил Николаевскую царскосельскую гимназию, где был директором поэт И. Ф. Анненский.

Еще в 1902 «Тифлиский листок» опубликовал первое стихотворение Гумилева — «Я в лес бежал из городов...». А в 1905 появилась книга стихов — «Путь конквистадоров». С книгой познакомился В. Я. Брюсов и пригласил Гумилева к сотрудничеству с журналом «Весы». С тех пор поэт всецело «отдался наслаждению творчеством, таким божественно-сложным и радостно-трудным».

Через год после окончания гимназии, Николай Степанович уехал в Париж и жил там до весны 1908 года. В Париже молодой человек изучал живопись и французскую литературу. Слушал лекции в Сорбонне. Писал стихи, вошедшие в книги «Романтические цветы» и отчасти в «Жемчуга».

Вернувшись в Петербург, Гумилев сблизился с Иннокентием Анненским и Вячеславом Ивановым. По инициативе Николая Степановича была организована «Pro Academia Стиха», позднее переименованная в Общество Ревнителей Художественного Слова. Тогда же поэт организовал издание журнала «Остров», принял участие в организации журналов «Журнал театра» и «Аполлон».

Осенью 1911 года, уже в Петербурге, Николай Степанович вместе с Сергеем Городецким в противовес сильным тогда символистам создали «Цех поэтов». А через год Гумилев сформулировал основные идеи литературного течения, названного им — акмеизмом. Помимо Гумилева и С. М. Городецкого этому течению принадлежали М. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам.

Талант его стремительно развивался. Один за другим выходили поэтические сборники: «Чужое небо», «Колчан», «Костер», «Фарфоровый павильон», «Шатер» и др. Писал Гумилев и прозу, и драмы, вел своеобразную критическую летопись своего времени — «Письма о русской поэзии», занимался теорией стиха, переводил Т. Готье, С. Т. Колриджа, Р. Саути, английскую и французскую народную поэзию.

Первая настоящая любовь и первое любовное крушение — Анна Ахматова. Любовь получилась странной, брак еще более странным. Два поэта в одной берлоге. Конечно, они не ужились. «Муж и жена пишут стихи — это смешно, говорил Гумилев Ахматовой, — у тебя столько талантов. Ты могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом...» Позднее Гумилев признал в Ахматовой поэта. Но было уже поздно.

Свидетель отношений Гумилева и Ахматовой Сергей Матовецкий писал: «От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любит ее, но не сумел понять. Она была мнительно горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень...»

Семейная жизнь их была яркой, но кратковременной. Правда, в 1912 году у них родился сын Лев. Но брак фактически распался в 1914 году, когда Гумилев ушел на фронт. На войне Николай Степанович был награжден двумя Георгиевскими крестами — за удачную разведку и за спасение пулемета под артиллерийским огнем, при отступлении.

Вторая жена Гумилева — Анна Энгельгардт. Она была полной противоположностью Анны Ахматовой. Среди других увлечений и романов поэта: Елизавета Дмитриева, Татиана Адамович, Лариса Рейснер, Елена Дебюще и другие. Последние увлечения — Берберова и Одоевцева.

Революцию Гумилев не то что не принял, а скорее не заметил. По словам Ходасевича Гумилев проходил по залам Зубовского особняка, где в 1920 году был устроен бал Института истории искусств, и весь его вид говорил: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхали».

Н. С. Гумилев всегда был нацелен на преодоление собственных слабостей. В Африке он пролезал через узкий ход пещеры, застрять в которой — значило замуровать себя заживо. Во время Первой мировой войны бесстрашно рвался в бой. И много раз в других ситуациях испытывал судьбу. Но в письме поэту Ф. Сологубу он признавался «Искусство для меня дороже и войны, и Африки».

Вот и Ирина Одоевцева вспоминает: «Гумилев был мальчишкой в свои 36 лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым. Конечно, он ни какой не политик, никакой не конспиратор, он был, прежде всего, поэтом».

Гумилев занимался творчеством. В 1920 году он написал свой знаменитый «Заблудившийся трамвай», в котором не мог разрешить противоречие бытия. А в 1921 году вышел один из лучших гумилевских сборников «Огненный столп».

Подводя итог своим раздумьям о художественном творчестве, поэт писал: «...искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному».

В последние два года жизни Н. С. Гумилев был членом редколлегии издательства «Всемирная литература», возродил заглохший в годы его отсутствия «Цех поэтов», был избран председателем Петроградского отдела Всероссийского союза поэтов, выступал на литературных вечерах, преподавал в институтах и студиях, организовал альманах «Дракон».

Это был крупный деятель Серебряного века. Волевой закал гумилевских стихов быстро сделал его одним из любимых поэтов молодежи. Он любил Россию и чувствовал единство с ней.

Поэт погиб, когда ему было 35 лет. Он прошел короткий, насильственно прерванный на творческом взлете путь, но удивительно неповторимо яркий. Гумилева расстреляли без суда и без доказательства вины в 1921 году, и закопали в одной яме с другими расстрелянными неизвестно где.

Читатель, который знает и любит стихи Гумилева, уже и не вспомнит ни о каких литературных течениях начала XX века, о литературных спорах, он, может быть, уже и забыл, что такое акмеизм, который проповедовал Гумилев, — он просто любит лучшие стихи поэта, он живет, дышит этими стихами, это его золотой запас души. На вопрос самого Гумилева: «Что делать нам с бессмертными стихами?» — он отвечает: «Любить!». Литература 1. Анна Ахматова и Николай Гумилев / сост. А. Н. Петров. — Минск : Современный литератор, 1999. — 208 с. — (Легенды любви).

2. Безелянский, Ю. Н. 99 имен серебряного века [Текст] / Безелянский Ю. Н. — М. : Эксмо, 2007. — 638 с. : портр.

3. Еремин, В. Н. Сто великих поэтов [Текст] / Еремин В. Н. — М. : Вече, 2005. — 480 с. — (100 великих).

4. Калюжная, Л. С. Сто великих писателей [Текст] / Калюжная Л. С., Иванов Г. В. — М. : Вече, 2004. — 591 с. : портр. — (100 великих).

5. Лукницкая, В. К. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнегоархива семьи Лукницких / Лукницкая В. К. — Л. : Лениздат, 1990. — 326 с. : ил.

6. Недошивин В. Николай Гумилев / В. Недошивин // Гороскоп. — 2006. — № 5. — С. 52-60 : ил.

7. Николай Гумилев в воспоминаниях современников [Текст] / ред. В. Крейд. — Репринт. изд. — М. : Вся Москва, 1990. — 316 с.

8. Панкеев, И. А. Николай Гумилев: Биография писателя / Панкеев И. А. — М. : Просвещение, 1995. — 167 с. : ил. — (Биография писателя).

9. Чуковский, Н. К. Литературные воспоминания / Чуковский Н. К. — М. : Советский писатель, 1989. — 327 с. : ил., портр.  19 апреля 100 лет со дня рождения Русского писателя 19 апреля 100 лет со дня рождения Русского писателя

Георгия Мокеевича Маркова (1911 — 1991)

Творчество этого писателя, в свое время получившее широкое признание, за последние годы незаслуженно забыто. Причина этого — излишняя «идеологизированность» его произведений. Все, написанное им, проблемно и сюжетно связано с Сибирью, с ее природой и бытом, ярким колоритом местных характеров, с теми межчеловеческими отношениями, которые складывались в ходе освоения и обживания восточной окраины нашей огромной страны.

Георгий Марков родился в Томском уезде у реки Чулым в семье охотника. С раннего детства Георгий вместе с отцом-охотником и братьями занимался промыслом в Чулымской тайге, рано начал самостоятельно зарабатывать на хлеб: работал подпаском у местных зажиточных крестьян. Юность будущего писателя прошла в таёжных сибирских краях, и присутствие людей, сильных телом и духом, было потом ощутимо во всех его романах.

Первой газетной публикацией стала заметка «Волки одолели» в газете «Томский крестьянин» в 1922 году. Первой изданной книжкой (1931) — «Комсомольские резервы — большому Кузбассу». С ранней юности Георгий Марков становится активным селькором, печатаясь в газетах «Красное знамя», «Томский крестьянин», «Путь молодежи».

Молодой, активный комсомолец прошел все ступени идеологической карьеры от секретаря сельской ячейки до руководителя районной комсомольской организации. В 1930-м был принят в члены ВКП(б). Некоторое время, с 1930 по 1932 годы, учился в Томском государственном университете. Продолжал печататься в томских газетах и даже стал редактором в журнале «Товарищ».

В 1934 происходит реорганизация Сибирского края. Г. Маркова назначают членом организационного бюро ЦК ВЛКСМ по Омской области, где затем он избирается членом бюро Омского обкома ВЛКСМ и утверждается редактором местной комсомольской областной газеты «Молодой большевик».

Не обошли стороной семью Марковых сталинские репрессии. Был арестован брат Иван, Георгий был вызван в Омске на процедуру партийной чистки и у него был изъят партийный билет, официально исключили и освободили от работы редактором молодёжной газеты.

В 1936 Георгий Марков приезжает в Иркутск, где становится руководителем литературной студии при областной библиотеке и работает над первым своим большим произведением — романом «Строговы». Кроме этого: работает редактором журнала «Новая Сибирь» и является внештатным постоянным корреспондентом иркутских газет «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодежь»; публикуется в альманахе «Новая Сибирь». Здесь же становится ответственным секретарем Иркутской писательской организации, при этом очень большое внимание уделяет воспитанию молодых авторов. Под его руководством было создано литературное объединение, в котором велась систематическая работа с начинающими писателями.

В начале Великой Отечественной войны — записался на фронт добровольцем, но был направлен служить в армейских газетах Забайкалья, где публиковал многочисленные прозаические произведения разных жанров. В начале боевых действий на Забайкальском фронте, при разгроме Квантунской армии был специальным корреспондентом фронтовой газеты «На боевом посту».

После войны работал в Иркутске — ответственный секретарь областной писательской организации, затем редактор литературного альманаха «Новая Сибирь». В 1956 году переехал в Москву, где стал секретарём правления Союза писателей СССР, а в 1971 году — первым секретарём.

Георгия Маркова называли одновременно одиозной и знаковой фигурой отечественной культуры. Тем не менее, описывая в своих книгах светлые идеалы честного труда, совестливого бескорыстия и альтруизма, он искренне верил в то, о чём писал, а его произведения стали настоящей классикой советской литературы.

Проза Г. Маркова концентрируется на семейном романе. Рассматриваются судьбы нескольких поколений в преломлении на исторические события: гражданская война («Строговы», 1939-1946), послевоенное время и эпоха социалистического строительства («Отец и сын», 1964; «Соль земли», 1954-1966; «Земля Ивана Егорыча», 1974; «Завещание», 1975; «Тростинка на ветру», 1977).

Романы Г. Маркова написаны сочным, выразительным языком, в них действуют люди с привлекательными, неповторимыми характерами, среди которых особенно выделяются те персонажи, которые прочно стоят на ногах, чувствуя красоту и силу родной земли, и бережно относятся к ее богатствам.

В период перестройки литературные критики сконцентрировали внимание на приверженности писателя канонам соцреализма — при верности исторической правде и умении показать людей сильного характера, вводятся ложноэпические элементы сознания и идеализации исторической действительности. На постах руководителя писательских организаций Г. Марков также проводил линию партийности литературы. Такая принципиальность в период острых дискуссий 1980-х о роли, месте и совести литературы была оценена как некий консерватизм, оторванность от всей правды жизни. Результатом стал уход Г. М. Маркова с поста председателя правления Союза писателей СССР (1989).

Тем не менее, в 1930-1980-х гг. книги Г. Маркова пользовались большой популярностью, выдержали многотысячные тиражи изданий и переизданий, изданий в зарубежных странах. По книгам снимались фильмы. Произведения Г. Маркова стали одним из неотъемлемых отображений истории страны, Сибири в мировой культуре XX века. Литература 1. Агатов М. В. Об авторах ваших книг : лит. композиции по материалам критич. и мемуар. лит. / Агатов М. В. — М. : Молодая гвардия, 1972. — 655 с. : портр.

2. Марков Г. М. Сибирь : роман: В 2-х кн. / Г. М. Марков ; авт. предисл. А. Панкова. — М. : Художественная литература, 1981. — 557 с. — (Классики и современники. Советская литература).

3. Марков Г. М. Собрание сочинений : в 5 т. Т 1 / Г. М. Марков ; вступ. ст. И. Мотяшова. — М. : Художественная литература, 1981. — 622 с.

4. Смоляницкий С. В. На земле отцов : очерк творчества Г. Маркова / Смоляницкий С. В. — М. : Советский писатель, 1973. — 279 с. : ил. Информацию подготовил .

наверх наверх

|