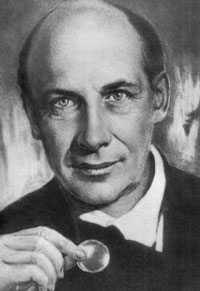

Октябрь 2010  29 октября — 130 лет со дня рождения русского поэта и прозаика 29 октября — 130 лет со дня рождения русского поэта и прозаика

Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) (1880 –1934)

Борис Бугаев (впоследствии Андрей Белый) — сын известного московского профессора, был выходцем из блестящей профессорской среды конца XIX века. Его детство прошло под знаком семейных бурь, и можно сказать, что Белый был сыном своей матери, но не был сыном своего отца. Отсюда возникли и все фрейдистские комплексы. Он всю жизнь избегал борьбы и искал свою «мамочку», чтобы укрыться за ее спиной от жизненных невзгод. Весь его характер состоял из парадоксов. «Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть, добро во зле и зло в добре» (В. Ходасевич).

Колебание из стороны в сторону — характернейшая его черта. Кардинально менялись его отношения и чувства к А. Блоку. Но вместе с тем Андрей Белый обладал адским трудолюбием, неутомимой жаждой творчества. Его проза феерична по разбросу, а стихи порой пленительны по звучанию: Мои слова — жемчужный водомет,

средь лунных слов, бесцельный,

но вспененный, -

капризной птицы лет,

туманом занесенный...

Моя любовь — призывно-грустный звон,

что зазвучит и улетит куда-то, -

неясно милый сон,

уж виденный когда-то. Кто только не повлиял на Андрея Белого — и Шопенгауэр, и Ницше, и Достоевский, и Владимир Соловьев, и буддизм, и особенно теософ Рудольф Штейнер.

Заряженный высокой энергией, Белый много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. И много писал, непоколебимо веря, что «из искусства выйдет новая жизнь». Но искусство, творимое Белым, было фантасмагоричным. Он любил сталкивать мистическое и бытовое, часто совмещая их. Кто-то из современников назвал Белого существом, «обменявшим корни на крылья». Философ Степун назвал Белого даже «недовоплощенным фантомом». В Андрее Белом все было необычно, он даже строил свои литературные произведения по законам музыкального жанра и создал 4 «симфонии». В них Белый ломал все устоявшиеся каноны.

Первая книга Андрея Белого — «Золото в лазури». Вторая книга — «Пепел» — один из самых реалистических сборников Белого, в котором он изобразил бесконечные просторы России, где рыщет Оторопь и где слышны крики боли и льются бесконечные слезы.

Андрей Белый был очень чувствителен и восприимчив, обладал даром предвидения и провидения. Жил в ожидании апокалипсических событий, взрыва конца, чувство развернувшейся бездны не покидало его. Даже личная жизнь Белого была своеобразной бездной, в которую он впадал и падал и никак не мог «зацепиться» ни за одну женщину: платоническая любовь к Маргарите Морозовой, несостоявшаяся любовь к Нине Петровской, истерическая — к Любови Менделеевой, двусмысленная — к Асе Тургеневой. И только последняя женщина Белого — Клавдия Васильева, которая «была похожа на монашку», сумела как-то удержать около себя вечно мятущегося поэта.

Среди обширного творческого наследия, помимо сборников стихов, следует выделить статьи по теории символизма, повести «Серебряный голубь», «Котик Летаев», романы «Петербург», «Москва». По мнению большинства критиков, «Петербург» — шедевр Белого и одно из величайших творений XX века.

В конце жизни Андрей Белый много занимался мемуарами — «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций». Белый упорно продолжал свои формальные искания.

Революция застала Андрея Белого на Западе, где он мучался от нехватки времени и нехватки денег. К революции до ее прихода, он относился как к колыбели новой церкви, которая принесет обновление всей российской жизни, но вернулся он к совершенно другому — к гражданской войне, голоду, холоду, террору и хозяйственной разрухе.

В октябре 1921 года Андрею Белому удалось вырваться в Германию, но вписаться в эмиграцию он не мог, страдал от одиночества и неприкаянности и осенью 1923-го вернулся в советскую Россию. Отчаянно пытался стать советским писателем.

Андрей Белый и тоталитарная система — конечно, нонсенс! Он не выдержал обрушившейся на него критики и скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 54 лет. Литература 1. Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.

2. Белый А. Серебряный голубь : повести, роман / А. Белый ; вступ. ст. Н. П. Утехина. — М. : Современник, 1990. — 605 с.

3. Воспоминания об Андрее Белом / сост. и вступ. ст. В. М. Пискунова. — М. : Республика, 1995. — 591 с : ил.

22 октября — 140 лет со дня рождения русского писателя 22 октября — 140 лет со дня рождения русского писателя

Ивана Алексеевича Бунина (1870 — 1953)

Ивана Бунина можно назвать последним представителем той эпохи в отечественной культуре, которую мы называем классической, пушкинской. Он пришел в русскую литературу на рубеже веков, когда в жизнь врывались новые ритмы, образы, кумиры, когда рвалась связь времен. Он, русский аристократ, остался верен своей родовой культуре.

Иван Алексеевич Бунин появился на свет 22 октября 1870 года в Воронеже, в старинной обедневшей дворянской семье. В роду были такие выдающиеся деятели русской культуры и науки, как В. А. Жуковский, А. П. Бунина, братья И. В. и П. В. Киреевские, великий путешественник Семенов-Тян-Шанский.

Отец будущего поэта Алексей Николаевич Бунин, участник Крымской войны, человек одаренный, вел бурную жизнь кутилы и игрока. В конце концов, он разорил семью. Мать писателя принадлежала к древней дворянской фамилии Чубаровых.

Иван Алексеевич получил бессистемное, но как нельзя более подходящее поэтической натуре образование. Детство его прошло на воле — в поместьях отца с крестьянскими ребятишками из бывших бунинских крепостных.

«Я еще мальчиком... — вспоминал Бунин, — слышал от моего отца и о Льве Толстом, с которым отец, тоже участник Крымской компании, играл в карты в осажденном Севастополе, слышал о Тургеневе, о какой-то встрече отца с ним где-то на охоте... Я рос в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов... но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков... И все это: эти рассказы отца и наше со всеми этими писателями общее землячество, все влияло, конечно, на мое прирожденное призвание».

Воспитателем Бунина был человек весьма своеобразный. Сын предводителя дворянства, бывший студент Лазаревского института восточных языков, он пристрастился к выпивке и превратился в странника по городам и весям, где время от времени подрабатывал гувернерством. Был он человеком необычайно талантливым — играл на скрипке, сочинял стихи, рисовал, знал несколько языков. Читать он выучил Бунина по «Одиссее» Гомера, но особенно упирал на знание латыни.

На одиннадцатом году Ивана отдали в Елецкую гимназию, однако к новой жизни привыкнуть он не смог, выдержав всего четыре года. Довершил его образование старший брат Юлий, тоже человек довольно яркий. Вместе с братом Иван прошел весь курс гимназии. Кроме того, Юлий познакомил его с основами психологии, философии, но чаще всего случались у них беседы о литературе. Старший брат разглядел поэтические склонности мальчика и поощрял его литературные увлечения.

С девятнадцати лет нужда заставила Бунина работать — корректором, газетным репортером, театральным обозревателем, библиотекарем, статистом... Часто переезжал — жил то в Орле, то в Полтаве, то в Харькове, то в Москве.

Первое его стихотворение появилось в петербургском журнале «Родина» в 1887 г., а поэтический сборник вышел в 1891-м. Классические по стилю стихи дали повод в первой же рецензии обвинить его в подражании Фету и получить совет «заняться лучше прозой». И, действительно, Бунин прославился как прозаик, хотя до конца дней своих ревниво считал себя, прежде всего поэтом.

В 1893 — 1894 гг. Бунин, по его выражению, «от влюбленности в Толстого как художника» был толстовцем и «прилаживался к бондарскому ремеслу». Он посещал колонии толстовцев под Полтавой, ездил в Сумской уезд к сектантам, по своим взглядам близким толстовцам, посетил Толстого в Москве. Тот и отговорил Бунина от того, чтобы «опрощаться до конца».

С 1895 г. Бунин живет в Петербурге и Москве, где знакомится с Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Короленко, Куприным и другими известными писателями. Познакомившись в 1899 г. с Горьким, он начинает сотрудничать с ним в издательстве «Знание», вокруг которого объединились «передовые» писатели: Серафимович, Андреев, Скиталец, Мамин-Сибиряк, Вересаев и другие. Однако их взгляды не вызвали у Бунина сочувствия. Как не вызывали сочувствия и все то, что происходило в России.

Литературная слава пришла к писателю в 1900 г., когда был опубликован рассказ «Антоновские яблоки». Тогда же Бунин предпринял первое путешествие за границу, и побывал в Берлине, Париже, Швейцарии.

В 1903 за сборник стихов «Листопад», вышедший в 1901 г. в издательстве «Скорпион» в Москве, и перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло Бунин был удостоен, пожалуй, самой почетной в жизни поэта награды — Пушкинской премией Российской Академии наук. И опять путешествия — в Константинополь, во Францию и Италию, по Кавказу...

Пережив два бурных, но неудачных брака в 1906 году Бунин встретил свою настоящую любовь — Веру Николаевну Муромцеву. Г. В. Адамович, много лет хорошо знавший Буниных во Франции, писал, что Иван Алексеевич нашел в Вере Николаевне «друга не только любящего, но и всем существом своим преданного, готового собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом человеком, не превратившись в безгласную тень». Вера Николаевна оставалась женой и верным другом Бунина до его смертного часа, несмотря на все сложные личные перипетии писателя. Она же оставила бесценную книгу воспоминаний «Жизнь Бунина. Беседы с памятью».

В 1909 году Бунину во второй раз присудили Пушкинскую премию за стихи и переводы из Байрона, а вскоре и третью — тоже за стихи. В том же году Бунин был избран почетным академиком.

Повесть «Деревня», написанная годом позже, вызвала большие споры и положила начало его огромной популярности. За «Деревней», первой крупной вещью, последовали другие повести и рассказы, как писал Бунин, «резко рисовавшие русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы».

Бунин шел своим собственным путем, не примыкал ни к каким модным литературным течениям или группировкам, по его выражению, «не выкидывал никаких знамен» и не провозглашал никаких лозунгов.

Как дворянин и представитель классической русской культуры, Бунин не принял революцию. По свидетельству Веры Николаевны, он говорил, что «не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга; что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее».

В мае 1918 г. Бунины уехали в Одессу. Там поэт сотрудничал в газетах, встречался с писателями и художниками. Город много раз переходил из рук в руки, менялась власть, менялись порядки. Все эти события достоверно отражены в «Окаянных днях»«, одном из самых яростных обличений революции и власти большевиков.

В январе 1920 года Бунин с Верой Николаевной Муромцевой покидает Россию. Вся дальнейшая жизнь писателя связана с Францией, не считая кратковременных поездок в другие страны.

После революции стихов Иван Алексеевич почти не писал, только переиздавал уже созданное. Но среди того немногого, что было им написано, есть немало поэтических шедевров — «И цветы, и шумели, и трава, и колосья...», «Михаил», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» и другие.

В эмиграции Бунин написал такие шедевры прозы, как повесть «Митина любовь», рассказы «Роза Иерихона», «Солнечный удар» и роман «Жизнь Арсеньева».

К началу 1930-х годов Бунин обретает европейскую известность. В 1933 году ему, первому из русских писателей, была присуждена Нобелевская премия по литературе, и писатель смог хоть на время вздохнуть спокойно и немного пожить обеспеченной жизнью. Из полученной премии Бунин около половины роздал нуждающимся. Только Куприну он подарил сразу пять тысяч франков. Иногда деньги раздавались совершенно незнакомым людям.

Последний сборник рассказов «Темные аллеи» был написан в оккупированной немцами Франции. Над всей Европой витал дух смерти, а из-под пера пожилого, голодающего писателя появлялись его лучшие рассказы о любви. Наверное, это объяснимо. Как мысль человека в его последний час влечет в дорогие сердцу места, так и художественный гений Бунина перенесся на родину, в дореволюционное время, в ту Россию, которую он любил.

В последние годы Бунин работал над воспоминаниями о Чехове. С ним он подружился в 1899 году и с тех пор почти ежегодно навещал его в Ялте, останавливаясь в чеховском доме. Буквально в последние часы жизни Бунина 8 сентября 1953 года Вера Николаевна перечитывала ему вслух письма Чехова к нему... Так уходил Иван Алексеевич в иные пределы не из Франции, а из России, там витала его прощальная мысль.

Похоронен Бунин на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Литература 1. Еремин В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. — М. : Вече, 2005. — 480 с. — (100 великих).

2. Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).

3. Лавров В. В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920 — 1953) : роман-хроника / В. В. Лавров. — М. : Молодая гвардия, 1989. — 384 с. : ил.

4. Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / В. Н. Муромцева-Бунина ; авт. предисл. А. К. Бабореко. — М. : Варгус, 2007. — 512 с. : ил.

5. Самые знаменитые эмигранты России. — М. : Вече, 2000. — 480 с. — (Самые знаменитые).

3 октября — 115 лет со дня рождения русского поэта 3 октября — 115 лет со дня рождения русского поэта

Сергея Александровича Есенина (1895 — 1925)

Самый светлый, самый лиричный поэт России Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, раскинувшемся на высоком берегу реки Оки. Рождение Есенина было отмечено историческим для России событием — Рязань праздновала свое 800-летие. Во всех уголках Рязанщины звонили колокола и шумели народные гулянья — так древняя русская земля приветствовала рождение своего гения. Есенин был крещен в Константиновской церкви и наречен Сергеем в честь Сергия Радонежского.

Отец его, Александр Никитич Есенин, был крестьянином средней руки; мать, Татьяна Федоровна, происходила из семьи зажиточной и была выдана замуж помимо воли. Мужа она не любила, часто с ним ссорилась, и однажды вместе с трехлетним сыном ушла к родителям. Затем она отправилась на заработки в Рязань, а маленького Сергея оставила на попечение бабушки и дедушки. В зрелые годы, вспоминая свое детство, Есенин признал, что никто не имел для него такого значения, как его дед, Федор Андреевич Титов. «Это был удивительный человек. Яркая личность, широкая натура». Он учил внука быть сильным, чтобы его никто не поборол. Бабушка Наталья Евтихиевна напротив, была человеком кротким, набожным и ходила с внуком по церквям и монастырям. «Я рос, — вспоминал позже Есенин, — дыша атмосферой народной поэзии. Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи».

Большое участие в воспитании племянника принимали трое неженатых дядьев по материнской линии. Отчаянные и озорные они сажали трехлетнего Сергея на лошадь и пускали вскачь или учили плавать, бросая как щенка в воду. Не потому ли с детства проявилось в Есенине необычное сочетание озорства и грусти.

Читать научился в пять лет. С тех пор чтение стало одним из самых любимых занятий. Большое влияние на духовное становление будущего поэта оказал в этот период сельский священник отец Иоанн.

Отец Иоанн много читал, из года в год выписывал «Ниву» с литературными приложениями и газету «Русское слово». В семье священника была хорошая библиотека, которой мог пользоваться будущий поэт. По словам школьных товарищей, к последнему классу школы у Есенина была масса прочитанных книг.

Стихи начал складывать рано, лет 8-9. «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их». Друзья детства позже вспоминали, что это были строки о природе. Есенин не раз говорил о том, как много значили для него как поэта не только образный строй русского фольклора, частушек, песен, сказок и духовных стихов, но и впечатления родной природы, «уличной» жизни, не похожей на домашнюю: ширь полей и синь небес, голубая гладь озер, луна, стоящая «стоймя в воде».

Вопрос о том, когда Есенин стал поэтом, до сих пор остается не ясным и порождает легенды. Согласно авторским датам, стихи, отмеченные неповторимостью его поэтического голоса, «Вот уж вечер. Роса...», «Там, где капустные грядки...», «Выткался на озере алый свет зари...», «Подражанье песне», «Дымом половодье...» написаны в 1910 году. К тому времени Есенину едва исполнилось 15 лет. Он окончил Константиновское земское училище и продолжал образование в Спас-Клепиковской учительской школе. Очарование этих ныне хрестоматийно известных строк испытывает каждый, кто берет в руки сборник стихов поэта: Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется — на душе светло. Даты под этими стихами Есенин впервые поставил в 1925 году в подготовленном им наборном экземпляре своего «Собрания стихотворений» и во многих из них сомневался. Других документов, подтверждающих даты создания ранних шедевров, нет. Большинство из них было опубликовано только в 1915 году. В тоже время известно, что в 1910 — 1914 годах поэт писал другие стихи, которые отличались по содержанию и уровню мастерства: «Поэт», «Звезды», цикл «Больные думы» и др.

В августе 1912 года Есенин переехал в Москву, к отцу. Где сначала служил в мясной лавке, а затем в конторе книгоиздательства «Культура» и типографии товарищества И. Д. Сытина; участвовал в революционном движении рабочих, типографии, с 1913 до начала 1915 года учился на историко-философском отделении Университета им. А. Л. Шанявского, состоял в Суриковском литературно-музыкальном кружке и в конце 1914 года был одним из организаторов журнала суриковцев «Друг народа».

К январю 1914 года относится первое известное в настоящее время выступление Есенина в печати со стихотворением «Береза» под псевдонимом «Аристон».

Поэтический дар поэта развивался стремительно. За три года жизни в Москве им были написаны стихи, которые принесли ему славу весной 1915 года в Петрограде. В этих стихах, проникнутых религиозным чувством святости природы и исполненных песенного лиризма, воплощены красота и память древней русской земли, ее живые краски и звуки («Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...», «По селу тропинкой кривенькой...» и др.).

Но в поэзии 1910 — 1914 годов возникают и социальные, гражданские мотивы. В стихотворениях «Молитва матери», «Богатырский посвист», «Узоры», «Бельгия», в поэме «Галки» Есенин живо реагировал на события Первой мировой войны. Обращаясь к русской истории, он воспел бунтарский дух и силу русского народа в поэмах «Песнь о Евпатии Коловрате» и «Марфа Посадница».

Главным содержанием произведений конца 1914 — начала 1915 года является трагическое положение деревни в годы войны, когда природа тосковала по хлеборобу, ушедшему на войну («Заглушила засуха засеки...», «Черная, потом пропахшая выть...», «Топи да болота...», «Край ты мой заброшенный...», «Русь» и др.).

В марте 1915 года произошло событие, во многом определившее творческую судьбу Есенина: неизвестный молодой поэт приехал в Петроград и встретился с Блоком. В Петрограде Есенин познакомился с Н. А. Клюевым, М. Горьким, В. Маяковским, А. Н. Толстым, О. Мандельштамом, М. А. Кузминым и другими писателями. Посещал вечера поэзии, был принят в аристократических салонах, читал стихи и пел частушки на воскресных приемах у Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского.

Пение частушек, стихи, завязанные в деревенский платок, и крестьянский костюм, в котором Есенин пришел к Блоку, а затем в салон к Гиппиус, были своеобразным средством завоевания северной столицы. Позже, выступая с Клюевым, поэт оденется в костюм пастушки Леля — шелковая синяя рубаха, бархатные шаровары и сапожки — и подчеркнет тем самым свои земные крестьянские истоки. В этом проявился уникальный дар поэта, гениального поэта, гениального актера и тончайшего психолога, легко входить в роль, подсказанную творчеством.

Осенью 1915 года вышла первая книга поэта — «Радуница». О ней много писали и восторгались талантом поэта.

Тем временем шли ожесточенные бои на фронтах Первой мировой войны. В 1916 году Есенина призвали в армию. Новые друзья по поэзии много хлопотали за талантливого парня и пристроили его санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд.

Вопрос об отношении Есенина к революции вызывал немало споров. В автобиографических заметках «О себе» (1925) поэт писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но воспринимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Правда, нет сомнения, что Есенин встретил Февральскую революцию с вдохновением. Он был тогда счастлив. С женитьбой на З. Н. Райх в июле 1917 года он связывал романтические надежды на свой дом и семейный очаг. «В эти месяцы, — вспоминал его друг В. С. Чернявский, — были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции» ...он был весь во власти образов своей «есенинской Библии». «Поэтическая Библия» состояла из 10 «маленьких поэм»: «Певущий зов», «Отчарь», «Пришествие», «Преображение», «Инония», «Сельский часослов», «Иорданская голубица». «Небесный барабанщик», «Пантократор». Прологом к циклу этих поэм было стихотворение «Товарищ», в котором Есенин первым из поэтов приблизил к русской революции образ Христа.

Участвуя в работе разных, порой не совместимых литературных группировок, Есенин неизменно подчеркивал независимость своей поэтической позиции. В 1919 году Есенин вошел в число создателей русского имажинизма. К тому времени Есенин — сложившийся самобытный поэт. Он выпустил шесть книг стихов, написал программную статью «Ключи Марии». В работах 1918 — 1921 годов Есенин создает теорию национального искусства, в основе которой лежит органическая связь мифологического и поэтического мышления.

Осенью 1921 года в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. По воспоминаниям современников, Айседора влюбилась в Есенина с первого взгляда. Несмотря. На то, что Дункан была старше поэта на восемнадцать лет, они расписались. Жизнь супругов была сумбурная, с бесконечными ссорами и скандалами. Они много раз расходились и сходились вновь.

Почти сразу после бракосочетания супруги отправились за границу — в Европу, а затем в США. Очень скоро и Запад, и индустриальная Америка опостылели поэту своим мещанством и скукой. Есенин запил, часто впадая в буйство, и в его стихах все чаще стали звучать мотивы беспросветного одиночества, пьяного разгула, хулиганства и загубленной жизни. В Берлине он написал первые стихи из цикла «Москва кабацкая».

Ни один сборник Есенина не вызывал таких разноречивых откликов, как «Москва кабацкая». В нем видели противоречивые чувства: «ужас, отчаяние и безнадежность» и в тоже время «щемящую грусть», «новую свежесть слов», укрепляющих за Есениным право на звание одного из лучших лириков нашей эпохи. Стихи 20-х годов принесли поэту призвание среди зарубежных литераторов. Есенина называли «русским принцем поэтов» и «могучим русским лириком с исключительным даром чувства».

«Жизненная мелодия» поэзии Есенина, а с ней и стиль резко изменились в 1923 — 1925 годах, особенно стихах, написанных на Кавказе. На смену бурным страстям и диссонансам «Москвы кабацкой» в поэзию Есенина входит «иная жизнь, иной напев». В эти годы поэт проявляет интерес к жанрам дружеского послания: «Поэтам Грузии», пишет стихотворные письма: «Письмо матери», «Письмо женщине», «Письмо деду», «Письмо к сестре», создает поэмы «Песнь о великом походе», «Поэма о 36», «Ленин», «Анна Снегина», в которых отображает многоликую революционную эпоху.

Несмотря на плохое здоровье и тяжелое душевное состояние, Есенин последние месяцы жизни много и легко пишет. Порой в течение одного дня или ночи он сочиняет несколько стихотворений или одно большое произведение. И таких дней немало.

Самым значительным произведением, которое Есенин завершает в последние дни своей жизни, является поэма «Черный человек». Эта последняя, самая маленькая и самая емкая из больших поэм Есенина, которую поэт начал писать еще за рубежом в 1923 году, относится к самым загадочным произведениям мировой поэзии.

28 декабря 1925 года Есенина нашли повесившимся в номере ленинградской гостиницы «Англетер». Лучший лирик России XX века ушел из жизни в 30 лет. Ушел, «словно» он «весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

Проскакал и исчез. И все хочется смотреть ему в след... Литература 1. Безелянский Ю. Н. 99 имен серебряного века / Ю. Н. Безелянский. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.

2. Гусляров Е. Н. Есенин в жизни : систем. свод воспоминаний современников. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 768 с. : фот. — (Биографические хроники).

3. Шубникова-Гусева Н. И. «Пришел в этот мир поэт...» / Н. И. Шубникова-Гусева // Литература в школе. — 2005. — № 11. — С. 8 — 14 : ил.

4. Эвентов И. С. Сергей Есенин. Биография писателя : пособие для учащихся. — Л. : Просвещение, 1978. — 128 с. : ил. — ( Биография писателя).

13 октября — 130 лет со дня рождения русского поэта 13 октября — 130 лет со дня рождения русского поэта

Саши Черного (Александра Михайловича Гликберг) (1880 — 1932)

Саша Черный — замечательный русский сатирик начала XX века. Его появление А. Амфитеатров приветствовал такими словами: «Такого оригинального, смелого, свободного, буйного лирика-юмориста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-свирепой стихотворной маски не появилось на российском Парнасе со времен почти незапамятных».

Пушистые легкие волосы. Тихий и молодой голос. Глаза точно у Чарли Чаплина большие, черные, выразительные. Когда он смотрел на детей или на цветок, даже на крапиву-дурнушку, его лицо становилось необычайно светлым. Таким увидели Сашу Черного современники.

Родился Саша Черный, он же Александр Михайлович Гликберг в Одессе, в семье провизора-еврея. Несчастливое детство. Нищета. Был исключен из гимназии «за вольность и непокорство». В 16 лет ушел из дома. Одно время жил в Житомире. Сотрудничал в газете «Волынский вестник».

Обуреваемый честолюбивыми планами, в 1905 году перебирается в Петербург. 1905 год — год первой русской революции. Возникает множество сатирических журналов. В «Зрителе» — одном из лучших в ту пору — и появляются стихи, впервые подписанные именем «Саша Черный». С этого времени начинается его литературная известность. Журнал испытывал постоянные цензурные гонения и вскоре был запрещен. Поводом послужила сатира Саши Черного «Чепуха» задевавшая высших чиновников и саму императорскую фамилию.

В литературный круг его ввела жена Мария Васильева, дама весьма энергичная, ну, а дальше сказался его природный талант. Казалось бы, судьба уготовила ему стать заурядным «Надсоном из Житомира», но он преодолел самого себя и поднялся в более высокий ряд, встал вровень с предыдущими сатириками — Козьмой Прутковым, Минаевым, Курочкиным.

Доминирующая тема Саши Черного — разоблачение пошлости быта, поглотившего бытие. Он замечал все: людские промахи, ошибки, заблуждения и особенно человеческую глупость, — и жалил как оса.

Революционное брожение в русском обществе достигло апогея. Тем для сатирика было хоть отбавляй. Началось золотое время для пера Саши Черного: смута, разлад, эпоха, когда «люди ноют, раздагаются, дичают».

1908 — 1911 годы были звездным часом Саши Черного на страницах «Сатирикона». По свидетельству Чуковского, «получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть».

Помимо «Сатирикона», Саша Черный печатался в других изданиях. В 1906 году вышел первый сборник «Разные мотивы», в 1910 — книга «Сатиры», в 1911 — «Сатиры и лица». Своим сатирам Саша Черный предпослал афоризм Сенеки: «Избежать всего нельзя, но можно презирать все это». Он и презирал, и клеймил, и ненавидел.

Октябрьскую революцию Саша Черный не принял и сотрудничать с новой властью не стал. Сначала уехал в Литву, затем весной 1920 года в Берлин, далее — Рим. Работы найти не мог, пришлось продать библиотеку.

В Берлине в 1923 году Черный на свои средства издал третью книгу сатир «Жажда», окрашенную щемящим чувством тоски по утраченной родине. На следующий год он перебирается в Париж и сотрудничает в эмигрантских изданиях: «Русской газете», журнале «Иллюстрированная Россия». Вдали от дома все печальнее звучал смех поэта. Пишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», выпустил поэтический сборник «Детский остров», сборник прозы и оригинальные «Солдатские сказки».

Из Парижа Саша Черный сбежал на юг Франции, там в 1929 году в поселке Ле Фавьер купил домик, почти карточный. За два года до смерти Саши Черного в Париже отметили 25-летие его литературной работы, не только ядовитого сатирика, но и почти неизвестного нам в годы советские детского писателя. К этой дате прозвучали такие слова: «Дети — это особый народ, который не может писать для себя книг. И пишут для них обыкновенные взрослые. И пишут плохо и неинтересно ни для детей, ни для взрослых. Нужно, чтобы книгу написал кто-то большой и умелый и, вместе с тем, понятный и близкий, словом — свой». Для русских детей это свой — Саша Черный.

Умер Александр Михайлович от сердечного приступа в рыбацком поселке Фавьер, после пожара, который помогал тушить. Современник вспоминал, что гроб с его телом по крутым склонам друзья и почитатели несли до дороги, где ждала траурная колесница, запряженная клячей. Князь Лев Оболенский, писатель Антонин Ладинский, художник Иван Билибин... Похоронили Александра Михайловича на кладбище Лаванду в департаменте Вар.

В некрологе парижских «Последних новостей» говорилось, что у него была седая голова, молодой взгляд черных глаз и застенчивая улыбка.

Узнав о его смерти, Куприн написал: «Саша Черный жив, и переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков, и будет жить еще много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия для бессмертия».

Пока прогноз сбывается: книги Саши Черного издаются и переиздаются. Сочетание насмешника и ядовитого сатирика с нежным и почти тихим лириком удивительно современно — колючесть и благость, бунтарство и кротость. Литература 1. Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.

2. Между морем и солнцем // Литература. — 2007. — № 15. — С. 4-5.

3. Черный С. Избранные сатиры и лирика / С. Черный ; вступ. ст. А. Урбан. — Л. : Детская литература, 1990. — 223 с. : ил.

4. Черный С. Стихотворения / С. Черный ; вступ. ст. Ф. Кривина. — М. : Художественная литература, 1991. — 414 с.

наверх наверх

|