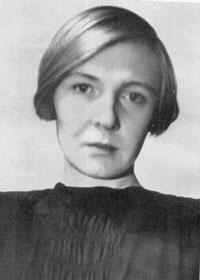

Май 2010  16 мая — 100 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц 16 мая — 100 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц

(1910-1975)

Жизнь, казалось, обещала только счастье этой живой, ясноглазой девочке с золотыми косами, дочери заводского врача, обрусевшего немца Федора Христофоровича Берггольца. Окончив в 1930 филологический факультет университета в своем родном Ленинграде, с которым так многое связано в ее судьбе, юная Ольга Берггольц работает корреспондентом казахской газеты «Советская степь», затем — редактором комсомольской страницы многотиражки ленинградского завода «Электросила» — и начинает выступать с собственными произведениями.

Сочувственно отнеслись к ее первым поэтическим опытам Максим Горький, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Анна Ахматова. «Республика, работа, любовь» — вот основные темы раннего творчества поэтессы, в то же время не терявшей интереса к трудовым будням своих сограждан.

В конце 1930-х Ольга Берггольц по ложному обвинению попадает в тюрьму, где проводит страшные 149 дней и ночей, которые ее травмировали на всю жизнь, но не лишили стойкости, обострив свойственное поэтессе внимание к «иному» бытию, умение понять чужую боль и помочь преодолеть ее.

Эти качества в полной мере проявились во время Великой Отечественной войны, в годы Ленинградской блокады, когда голос Ольги Берггольц регулярно звучал по городскому радио. Звучал с настоящим мужеством и силой — как голос человека, разделившего с осажденными жителями все их лишения. Смерть мужа, десятки тысяч смертей ленинградцев, ставших для нее родными и близкими, — все это, казалось, превышает духовные и физические возможности человека. Ольга Берггольц нашла в себе силы не только преодолеть страдания, но и помочь людям своим словом поэта. В самые страшные месяцы блокады не прекращалась ее каждодневная работа на радио, в ходе которой создавались «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь», и О. Берггольц была в высшей степени права, когда писала вскоре после войны: «Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страданья...» Кстати, при всем при том сами-то радиопередачи летели в эфир не напрасно: услышанное где-нибудь на работе, на дежурстве потом передавалось из уст в уста, пересказывалось, помогало жить. Был день как день.

Ко мне пришла подруга,

не плача, рассказала, что вчера

единственного схоронила друга,

и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова?

Я тоже ленинградская вдова.

Мы съели хлеб, что был отложен на день,

в один платок закутались вдвоем,

и тихо-тихо стало в Ленинграде.

Один, стуча, трудился метроном...Знаменитый «Разговор с соседкой» и другие стихи этого времени, позднее вошли в сборник «Говорит Ленинград». Именно словами Ольги Берггольц, высеченными на гранитной стене Пискаревского мемориального кладбища в Ленинграде, будет всегда говорить народная память о погибших: «Никто не забыт и ничто не забыто».

В жестоких испытаниях закалялась доброта и человечность, прошедшая «огонь, и воду, и медные трубы». Ранимая и бескомпромиссная, строптивая и искренняя, увлекающаяся и ищущая, Ольга Берггольц оставила нам также героико-романтическую поэму «Первороссийск», посвященную рабочим Невской заставы, отправившимся в 1918 на Алтай создавать земледельческую коммуну; множество проникновенных и страстных стихов, рассказывающих и о жизни страны, и о жизни ее собственного сердца, которого она никогда не щадила — идя до конца в каждом своем чувстве, бескорыстно и без надежды на награду: Дойду до края жизни, до обрыва

И возвращусь опять.

И снова буду жить

А так, как вы, — счастливой

Мне не бывать...В ее художественном наследии также — пьесы, в том числе трагедия «Верность», давшая название одному из лучших сборников ее произведений, изданных к 60-летию и 25-летию Победы.

Не успела поэтесса завершить работу над автобиографической книгой лирической прозы «Дневные звезды», которую первым начал публиковать в журнале «Новый мир», высоко оценивший это произведение, Александр Твардовский. Собственно, и сама поэтесса, скончавшаяся 13 ноября 1975 и похороненная на Литераторский мостках Волкова кладбища, приходит к нам сегодня как одна из таких звезд — не всегда заметных в ярости шумного дня, но неизменно дарящих нам свет. Литература 1. Вспоминая Ольгу Берггольц / сост. : Г. М. Цурикова, И. С. Хренкова. — Л. : Лениздат, 1979. — 590 с. : фот.

2. Фоняков И. Испытание на разрыв / И. Фоняков // Звезда. — 2000. — № 5. — С. 231-238.

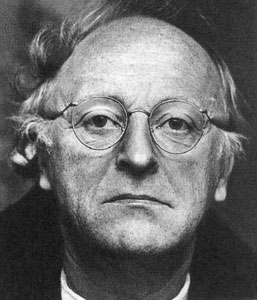

3. Хренков Д. Т. От сердца к сердцу : О жизни и творчестве Ольги Берггольц / Д. Т. Хренков. — Л. : Советский писатель, 1979. — 254 с. : фот.  24 мая — 70 лет со дня рождения русского поэта Иосифа Александровича Бродского 24 мая — 70 лет со дня рождения русского поэта Иосифа Александровича Бродского

(1940-1996)

Жизнь и творчество Иосифа Бродского, одного из крупнейших поэтов второй половины XX века, в пространственном и временном отношении делится на две почти равные части: он родился в Ленинграде и до тридцати двух лет жил в России, а затем эмигрировал в Америку, жил и умер там на пятьдесят шестом году жизни, будучи русским поэтом и гражданином США.

Писать стихи Бродский стал сравнительно поздно. Вспоминая об этом, он рассказывал, что однажды семнадцатилетним подростком, читая стихи знакомого поэта, подумал, что на ту же тему можно написать лучше. С этого все и началось. Но торопился жить и чувствовать спешил с самого начала, а чуткая судьба очень скоро позаботилась о том, чтобы внезапно раскрывшееся его дарование получило быструю известность.

Как ни удивительно, этому способствовали неблагоприятные внешние условия. Советская система обучения давала лишь элементарные знания по ряду предметов, не заботясь о развитии самостоятельного мышления, зачастую сводилась к пропаганде. Бродский в пятнадцать лет бросил школу, стремясь как можно раньше окунуться во взрослую жизнь. Годы ранней юности прошли в чередовании разных видов «трудовой деятельности» — фрезеровщиком на заводе «Арсенал», помощником прозектором в морге областной больницы, кочегаром в бане, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях. Ему было важно, что во время перерывов, поисков новой работы он мог интенсивно заниматься самообразованием и писать стихи.

Россия продолжала жить за глухим железным занавесом, а Бродский всеми силами вырывался из оков разнообразных предписанных законом ограничений. Прежде всего, это касалось культуры. Как и многие молодые люди его поколения, он жадно наверстывал упущенное за время жестокой культурной изоляции в конце сталинского правления. Передавались из рук в руки, уцелевшие при чистках библиотек книги: дореволюционные труды философов, романы иноязычных авторов. В начале 60-х появилась возможность знакомиться в «самиздате» с труднодоступными произведениями русских писателей-эмигрантов. Русские романы Набокова, проза и стихи Ходасевича, Георгия Иванова. Новейшие интеллектуальные и эстетические веяния приходили из Польши. В отличие от западных изданий, польские свободно продавались в СССР. «Наверное, половину современной западной литературы я прочитал по-польски...» — вспоминал Бродский. Ради чтения Кафки и Камю он выучил польский язык, а также английский и сербохорватский.

Публиковаться неангажированному писателю было трудно. Но существовал круг пишущих людей и просто интеллигентных читателей, делившихся друг с другом знаниями и литературным опытом, так что машинопись ранних стихов поэта шелестела на письменных столах в ленинградских квартирах, и его удивительный голос, похожий на голос священнослужителя в момент литургических песнопений, звучал в частных домах, где собирались любители поэзии.

Одним из главных событий жизни Бродского была встреча с Ахматовой, которое сыграло особую роль в жизни молодого поэта. Бродский неоднократно будет писать о ней, рассказывать в интервью об их встречах. Для него это был живой классик. В начале своего творческого пути Иосиф испытал на себе влияние и других близких ему по духу поэтов, среди которых он называл О. Мандельштама, М. Цветаеву, Р. Фроста. В окружении их поэзии он как бы нащупывает собственные темы, мотивы и символы творчества — вода, движение, время. Как и другие поэты-метафорнисты, современники Бродского, он заявляет, что основа его поэзии — разум. Бродский не добивался широкой известности, поэт хотел писать так, как ему нравилось, и как он понимал свое назначение.

И хотя в стихах Бродского не было ничего антисоветского, они не нравились литературным чиновникам, потому что и советского в них тоже было очень мало. Нелюбовь к себе властей поэт почувствовал очень рано. В начале 60-х годов его подвели под статью Указа «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда». В 1962 году Бродского, как не числящегося ни при какой определенной работе, в первый раз вызвали в милицию и предупредили об ответственности за тунеядство. После год последовал второй вызов, а в 1964 Бродский был арестован. На обвинения судьи в тунеядстве Бродский отвечал, что он не бездельник, а поэт. Несмотря на протесты многих деятелей культуры, Бродский был осужден и приговорен к пятилетней ссылке «с применением обязательного труда». По этапу его доставили в глухую деревню Норенское Архангельской области.

Ссылка в Норенскую стала своеобразной «Болдинской осенью» поэта. По окончании сезонных сельхозработ, располагая уединением и некоторым свободным временем, Бродский совершенствует свой английский язык, внимательно читает Т. С. Элиста, У. Х. Одена, невероятно много пишет.

В сентябре 1965 года в результате вмешательства видных деятелей европейской культуры, вызванного публикацией на Западе записи судебного процесса, сделанной Фридой Вигдоровой, Бродский был досрочно освобожден. Восемнадцать месяцев, проведенных поэтом в ссылке, принесли ему мировую известность. В 1965 году в Нью-Йорке вышла книга «Стихотворения и поэмы», а в 1966 — французское, немецкое и голландское издания. Всего, не считая многочисленных публикаций в периодике — как в эмигрантской так и в переводах на другие языки, на момент отъезда из России у Бродского вышло восемь книг на различных языках, включая сербский, чешский и иврит.

Поэт становился чрезвычайно популярен у иностранных журналистов, ученых-славистов, приезжающих в Россию. У него берут интервью, его приглашают в западные университеты и т. п. Первая английская книга Бродского была даже переведена и издана лордом Николасом Бетелом, членом Британской палаты пэров. Для недавнего изгнанника, пишущего стихи в стол либо читающего их небольшой аудитории, все это было очень важно.

Жизнь, казалось бы, налаживалась. Власти, конечно, держали его под наблюдением, но возможность зарабатывать литературным трудом появилась. В 1967 году Бродский подготовил к изданию в Ленинградском отделении «Советского писателя» книгу стихотворений «Зимняя почта», но под давлением властей она так и не увидела свет. Зато в 1970 году в Нью-Йорке была издана его книга «Остановка в пустыне».

12 мая 1972 года Бродского вызвали в отдел виз и регистрации ленинградской милиции и настойчиво предложили уехать из страны. Сопротивляться было бесполезно, и 4 июля 1972 года поэт покинул родину навсегда.

Сразу по прибытии в Америку Бродский получил место преподавателя в Мичиганском университете. С этого времени и буквально до последних дней жизни Бродский почти двадцать четыре года преподавал в различных американских университетах: Мичиганском, Колумбийском, Нью-Йоркском, в Квинс-колледже. В 1980 году он принял постоянную профессорскую должность в престижных «Пяти колледжах» Массачусетса. Профессорские обязанности надолго станут, чуть ли не единственным его постоянным заработком.

Между тем слава Бродского как поэта росла с каждым годом. Регулярно выходили и переводились на иностранные языки сборники его русскоязычных стихов. Он пытался писать их на английском, но неудачно. Гораздо более он имел успех как прозаик. Его первый сборник эссе «Less Than One» получил в США премию, как лучшая критическая книга года, а в Англии был признан «лучшей прозой на английском языке за последние несколько лет». В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Начиная с 1988 года, стихи Бродского возвращаются на Родину. В августе 1990-го выходят два первых отечественных сборника: «Назидание» и «Осенний крик ястреба». За ними при жизни поэта последовало еще два десятка изданий.

Несмотря на всю горечь, которую он испытал, покинув родину, тем не менее, Бродский считал, что эмиграция дала ему редкую возможность остаться самим собой, погрузиться в стихию родного языка.

К несчастью, Бродский отличался слабым здоровьем. В эмиграции он перенес две сложные операции на сердце, однако, вопреки настоятельным просьбам врачей, так и не бросил курить. Пристрастие к сигарете, в конце концов, свело его в могилу. Умер Бродский в январе 1996 году. Литература 1. Невзглядова Е. Лекция о Бродском / Е. Невзглядова // Литература. — 2008. — № 4. С. 38-42. — Начало. Окончание в № 5.

2. Рыжов К. В. 100 великих россиян / К. В. Рыжов. — М. : Вече, 2002. — 656 с. — (100 великих).

3. Самин Д. К. Самые знаменитые эмигранты России / Д. К. Самин. — М. : Вече, 2000. — 480 с. — (Самые знаменитые).  13 мая — 170 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде 13 мая — 170 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде

(1840 — 1897)

Имя Альфонса Доде произносят наряду с именами таких прославленных писателей-реалистов, как Бальзак, Стендаль, Флобер, Золя, Мопассан. Его произведения обогатили французскую литературу, навсегда вошли в ее золотой фонд.

«В его распоряжении две великие силы: слезы и ирония, писал великий французский реалист Эмиль Золя. — Тем и живы его книги: они рыдают над малыми сами и хлещут бичом злых и глупцов».

Альфонс Доде родился в городе Ниме 13 мая 1840 года. Раннее детство Альфонса протекало недалеко от Нима, на фабрике, принадлежавшей отцу. То были самые счастливые и беззаботные дни его детства, и Доде нимало не подозревал, что отец его близок к полному разорению. И оно пришло, это разорение, грозное и непоправимое, после революции 1848 года. Фабрику пришлось ликвидировать, и семья переехала в Лион. Начались годы учения, сначала в церковной школе, затем в лионском лицее. И Альфонс в полной мере испытал на себе, что такое клеймо бедности. Дети богатых родителей встретили его и его брата Эрнеста враждебно, старались унизить их, сторонились общения с ними. Однако Альфонса спасали его незаурядные способности, и вскоре он понял, что не все в жизни достигается богатством. Здесь, в лицее, Альфонс Доде впервые полюбил книги и сам начал писать стихи.

Шли годы, приближалось окончание лицея. Дела отца вконец расстроились. Надо было думать о работе. Не окончив лицея, Эрнест уже трудился в почтовой конторе, а вскоре и Альфонс отправился учительствовать в колледж городка Але. Ему было шестнадцать лет, когда он оказался среди маленьких сорванцов, сразу же почувствовавших его неопытность и беззащитность. То была вторая жизненная школа после детства, которая еще раз наполнила ему о том, что мир не для всех устроен одинаково хорошо. Однако жизнь в колледже продолжалась недолго. Осенью 1957 года Альфонс переехал в Париж.

Через год Доде удалось опубликовать свою первую книгу. Это был сборник стихов, написанный в духе Мюссе. Назывался он «Влюбленные». К счастью для Доде, книга понравилась публике и критикам. О нем заговорили. Доде начинает сотрудничать с одной из наиболее популярных газет — «Фигаро». Судьба его как писателя решена.

Спустя некоторое время в жизни Альфонса Доде происходит еще одно важное событие. Всесильный временщик Второй империи, председатель Законодательного корпуса, один из участников государственного переворота, приведшего к власти Наполеона III, герцог де Морни, предлагает ему место третьего секретаря в своей канцелярии. В течение нескольких лет оба брата занимают должности-синекуры, которые оставляют им уйму времени.

Доде продолжает писать, совершает поездки на юг: в Прованс, страну своего детства, в Алжир, куда его на несколько месяцев посылают врачи, на Корсику, где он отдыхает. Каждая поездка дает ему много интересных сведений, материала, заносимого в виде заметок в заветные тетради.

Во время одной из своих поездок на юг Доде начал писать рассказы. Эти рассказы, проникнутые любовью к природе родного Прованса, к людям, народным легендам, в течение всего 1865 года печатались в газетах «Эвенман» и «Фигаро». Они составили сборник «Письма с мельницы» и вышли отдельным изданием в 1869 году.

«Это моя любимая книга, — писал Доде, — не с точки зрения литературных достоинств, а потому что она напоминает мне лучшую пору моей юности». «Письма с мельницы» явились первым значительным произведением Доде. Они и по сей день остаются одной из его лучших книг.

Еще до опубликования «Писем с мельницы» Доде поставил в театре «Одеон» свою первую одноактную пьесу — «Последний кумир», которая хотя и не отличалась художественными достоинствами, но была тепло принята публикой. Доде страстно мечтал о признании себя как драматического автора, и этот успех окрылил его. С 1862 года по 1869 он ставит на сценах парижских театров свои драмы: «С глаз долой — к сердцу ближе», «Белая гвоздика», «Старший брат», «Жертва».

Пьесы эти не затрагивают глубоких общественных проблем и значительно уступают прозе Доде. Сценический успех их был незначителен, а некоторые потерпели полный провал.

Природа Прованса невольно возвращала Доде к воспоминаниям детства, и он принялся писать «нечто вроде биографии». В 1868 году появился первый его роман «Малыш». Автобиографическим роман можно назвать лишь условно. «Малыш» — это лирический дневник ребенка, постепенно взрослеющего и постигающего окружающий его мир.

Доде было тридцать лет, когда началась франко-прусская война (1870 — 1871) Патриотические чувства побудили его вступить в Национальную гвардию. Во время осады Парижа Доде стремился попасть в самые горячие, самые опасные места схваток с пруссаками. Его трогает глубокая преданность родине простых французов.

Вскоре наступают дни Парижской коммуны, и Доде покидает Париж. Коммуна представляется ему как результат политики демагогов, сумевших увлечь за собой нестойкие, колеблющиеся массы. Даже в эти тревожные дни записные книжки Доде пополняются все новыми и новыми заметками, которые послужили впоследствии материалом для таких произведений, как «Письма к отсутствующему», «Робер Эльмон. Дневник отшельника», «По понедельникам».

Эти произведения свидетельствуют о новом направлении в творчестве писателя, о его возросшем интересе к социальной тематике. Прежде всего — война. Кто виноват в национальной трагедии Франции? Еще недавно Доде был баловнем Второй империи, герцога де Морни. Теперь перед ним раскрывалась вся мерзость режима Наполеона III, рухнувшего, как карточный домик, во время испытания войной. Еще недавно Доде кокетничал своими легитимистскими убеждениями, но какой жалкой оказалась партия легитимистов в дни грозных событий! И Доде создает «Рассказы по понедельникам», в которых как бы подводит итог своим наблюдениям во время войны. Он осуждает бездарных генералов, ответственных за поражение Франции.

После «Рассказов по понедельникам» один за другим появляются романы: «Фромон младший и Рислер старший», «Короли в изгнании», «Евангелистка», «Сафо», «Бессмертный», «Набоб», «Джек», «Маленький приход», «Опора семьи».

Для писателя роман — «это история людей, которые никогда не войдут в историю». Альфонса Доде занимала проблема противоречивости человеческих характеров и поступков. Он видел, что один и тот же человек на протяжении суток может быть и смел, и труслив, и добр, и жесток.

Эмиль Золя писал: «Чувствуется, что Доде сам играет своих героев... То и дело он врывается в повествование, ибо ему не хватает хладнокровия оставаться за кулисами». Создавая свои произведения, писатель предварительно проговаривал, даже проигрывал их, проверяя возможность реакции слушателей — жены или друзей.

Наибольшей известностью у читателей многих стран и поколений пользуется трилогия о Тартарене: «необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах» и «Порт Тараскон».

«В то время, о котором я рассказываю, Тартарен из Тараскона не был еще нынешним Тартареном, великим Тартареном из Тараскона, широко известным на юге Франции...» Эти слова из знаменитой книги у многих на памяти. «Во Франции все немного тарасконцы», — гласит эпиграф к роману Альфонса Доде. Воплощение жителей юга Франции, их лучших и худших черт характера, этот герой уже стал символическим.

Писатель работал почти по пятнадцать часов в сутки, спасаясь от мучительной болезни спинного мозга... Он скоропостижно скончался 16 декабря 1897 года, беседуя о премьере «Сирано де Бержерака». Литература 1. Доде А. Набоб. Рассказы : пер. с фр. / А. Доде ; сост. и вступ. ст. М. Трескунова. — М. : Правда, 1989. — 560 с. : ил

2. Доде А. Сафо; Госпожа Бовари : романы : пер. с фр. / А. Доде, Г. Флобер ; авт. предисл. Ю. П. Уваров. — М. : АРТ, 1992. — 426 с : ил.

3. Пузиков А. И. Портреты французских писателей / А. И. Пузиков. — М. : Художественная литература, 1967. — 318 с. : ил.

наверх наверх

|