Февраль 2010

10 февраля — 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960) 10 февраля — 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960)

БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

(1890-1960)

Борис Пастернак — поэт большого и своеобразного дарования. Его творчество эволюционировало от чрезмерной метафоричности, усложненности стиха к «неслыханной простоте». Долгое время в силу различных причин Пастернак не пользовался большой известностью, был в значительной мере «поэтом для поэтов».

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве, в Оружейном переулке. Отец его был известным живописцем, а мать — талантливой пианисткой. Все детство Пастернака было заполнено музыкой. «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства: жизни вне музыки я себе не представлял», — писал впоследствии он.

Семья Пастернака жила несколько лет в казенной квартире Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. С детства Борис Пастернак видел у себя дома много знаменитых людей. В училище преподавали Поленов, Серов, Коровин, среди учеников в эти годы были Фальк, Машков, Гончарова, историю вел Ключевский.

Стихи Пастернак начал писать в 1909 году, но серьезного значения им не придавал. Он окончил классическую гимназию, потом учился на историко-философском факультете Московского университета, по окончании которого в 1913 году уезжает в Германию продолжать философское образование. Скоро Пастернак понимает, что он совершенно чужд философской систематичности. Он бросает учебу и отправляется в Италию созерцать шедевры живописи и скульптуры.

Зимой 1913 года Пастернак возвращается в Москву с окончательным решением — судьба его отныне будет связана только с поэзией и литературным творчеством. В первые же месяцы после возвращения в Россию Борис Леонидович познакомился с видными представителями символизма и футуризма. Вместе с Маяковским и Асеевым Пастернак участвовал в футуристическом альманахе «Весеннее контрагенство муз». Но в дальнейшем пути Маяковского и Пастернака резко разошлись.

Первой публикацией поэта стало появление пяти его стихотворений в альманахе «Лирика» за 1913 год. А летом того же года вышла его первая книга стихов «Близнец в тучах». Вторая книга была издана через три года — сборник «Поверх барьеров».

Летом 1917 года Пастернак собирает книгу «Сестра моя жизнь». Однако она выходит из печати лишь в 1922 году и делает Пастернака знаменитым. До ее выхода стихи, входящие в книгу, ходили в списках, и, как отмечал Брюсов: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии».

Вот так лирично и мощно начинался Пастернак. Затем последовали повесть «Детство Люверса», сборник «Темы и вариации», поэма «Высокая болезнь», «Спекторский»: В 1931 году вышла «Охранная грамота», в 1932 — «Второе рождение».

Самыми трудными в его творчестве стали 30-е годы. Поэта мало и с трудом печатают. Пастернак решает заняться переводами. Начавшись в 1934, эта работа продолжалась практически до последних дней его жизни. Замечательные переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гете, Шиллера, Рильке, Верлена принесли ему известность.

Лишь в 1943 году вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го издается последняя прижизненная книга «Избранные стихи и поэмы».

Интересную оценку поэзии Пастернака дал Осип Мандельштам, заметивший, что стихи Пастернака необходимы, как кислород для туберкулезного больного: они прочищают горло и обновляют легкие.

Исключительное значение в поэтической работе Пастернака занимала метафора. Слова играют, перетекают друг в друга, меняя смысл, как меняется красочный спектр цветов на переливающейся под солнцем пленке мыльного пузыря:

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,

Где даль пугается, где дом упасть боится,

Где воздух синь, как узелок с бельем

У выписавшегося из больницы.

Пастернак смело вводит в поэтическую речь «язык улицы», прозаизмы, канцеляризмы, характерные словечки вульгарного оттенка, передающие колорит времени.

Проза Бориса Пастернака так же густо насыщена метафорой, так же воздушна, так же, на поверхностный взгляд, прихотлива и случайна по ассоциациям, как его поэзия. Но вдумчивое чтение помогает увидеть ее стройность и своеобразную логичность

Много лет трудился Пастернак над романом «Доктор Живаго», который в известном смысле можно назвать главной книгой его жизни. Здесь нашли отражение жизненные раздумья и наблюдения Бориса Пастернака, его отрицательное отношение к революции, которая, по его мнению, принесла народам России неисчислимые страдания. Писатель был убежден, что страшные репрессии, убийство миллионов ни в чем неповинных людей ничем не могут быть оправданы. Роман попал на Запад, и 23 октября 1958 года Пастернаку присудили Нобелевскую премию. И тут началась самая грандиозная травля писателя, в которой, помимо власти, участвовали и многие литературные коллеги, требовавшие высылки автора из страны. Его исключили из Союза писателей. Пастернак вынужден был отказаться от премии и подписать «покаянное» письмо. Все эти обстоятельства ускорили его кончину.

Умер Пастернак в 1960. И сразу стало ясно, что от нас ушел гениальный художник, последний большой поэт современности.

Литература: - Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.

- Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке : воспоминания и мысли / Н. Н. Вильмонт. — М. : Советский писатель, 1989. — 224 с.

- Еремин В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. — М. : Вече, 2005. — 480 с. — (100 великих).

- Калюжная Л.С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).

- Труайя А. Борис Пастернак : [пер. с фр.] / А. Труайя. — М. : Эксмо, 2007. — 240 с. — (Русские портреты в литературе).

14 февраля — 155 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888) 14 февраля — 155 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888)

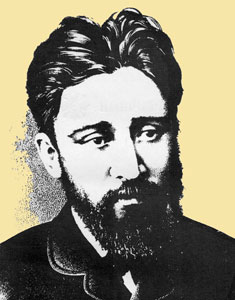

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН

(1855-1888)

В. М. Гаршин прожил очень недолгую жизнь, всего 33 года. Он успел опубликовать лишь два маленьких сборника рассказов, и тем не менее его творчество оставило в русской литературе большой и яркий след. Оно запомнилось на многие десятилетия, как запомнился и его облик, трогательный, грустный, удивительно чистый.

Будущий писатель родился в Екатеринославской губернии в семье офицера кирасирского полка Михаила Егоровича Гаршина. В январе 1860 произошло событие, глубоко повлиявшее на весь душевный склад ребенка: мать вместе с воспитателем своих старших сыновей оставляет дом. Обостренность восприятия отношений отца и матери, постоянная раздвоенность, вызванная этим, с ранних лет определили характер будущего писателя и наложили отпечаток на все его творчество. Жажда самопожертвования, обостренная совестливость, осознание личной ответственности за совершаемое в мире зло — все это станет позднее определяющими чертами главных героев Гаршина.

В 1876 состоялся литературный дебют писателя — был напечатан его очерк «Подлинная история Энского земского собрания». В следующем году в качестве художественного критика газеты «Новости» он пишет четыре статьи, посвященные выставкам 1877 Академии художеств, в которых тонкие критические замечания о жанровом однообразии и слабой технике «модных пейзажистов» сочетаются с яркими эстетическими обобщениями.

В 1877 писатель отправляется добровольцем на русско-турецкую войну и в качестве вольноопределяющегося участвует в болгарском походе 138-го Болховского пехотного полка. Гаршин мужественно переносил тяжести солдатской жизни. «Никогда мне не приходит в голову мысль раскаяться в том, что я пошел в поход, — писал он матери 26 мая 1877 года. — Это такая хорошая школа, особенно для меня, которому нужно воспитание характера. Как я и ожидал, материалов для наблюдения оказалась бездна... В том, что я сумею писать и буду иметь успех, я почти не сомневаюсь».

Военные впечатления позже легли в основу таких рассказов, как «Четыре дня» (1877), «Очень коротенький роман» (1878), «Трус» (1879), «Денщик и офицер» (1880) и «Из воспоминаний рядового Иванова» (1883).

Рассказ «Четыре дня», напечатанный в «Отечественных записках», привлек, по словам критика А. М. Скабичевского, внимание читателей «доходившее до сенсации».

Гаршин сразу заявил о себе как мастер психологического рассказа. Писатель очень остро воспринимал все, что происходило вокруг него и ярко выразил трагизм мироощущения людей своего поколения в рассказе «Ночь» (1880).

В своем лучшем рассказе «Красный цветок» (1883) Гаршин дал, по словам И. С. Тургенева, прекрасную иллюстрацию тезиса о вечном противостоянии двух «особенностей человеческой природы» — «донкихотства» и «гамлетизма». Позднее самого писателя часто отождествляли с героем рассказа, называли «современным Гамлетом», мучительно переживающим «тяжелый кошмар» жизни.

Отзываясь о рассказах Гаршина, Г. И. Успенский сказал, что в них было «исчерпано все содержание нашей жизни». И действительно, для многих поколений русской интеллигенции его судьба стала высоким нравственным примером.

К сожалению, конец жизни самого Гаршина был трагичен. С детства писатель обладал необычайной впечатлительностью, болезненно реагировал на зло и несправедливость. В 1880, потрясенный казнью революционера И. 0. Млодецкого и своей неудачной попыткой вступиться за него, писатель психически заболел и около двух лет находился в лечебнице. Покончил с собой во время припадка.

Вскоре после его смерти А. П. Чехов написал рассказ «Припадок», навеянный его личностью. В этом рассказе он так сказал о человеке гаршинского склада: «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще». Литература: - Бялый Г. А. Всеволод Михайлович Гаршин / Г. А. Гаршин. — Л. : Просвещение, 1969. — 127 с. : портр. — (Библиотека словесника).

- Гаршин В. М. Избранное / В. М. Гаршин ; вступ. ст. В. С. Семенова. — М. : Современник, 1982. — 365 с.

- Гаршин В. М. Сочинения / В. М. Гаршин ; вступ. ст. В. Грихина. — М. : Художественная литература, 1983. — 415 с.

22 февраля — 210 лет со дня рождения русской мемуаристки Анны Петровны Керн (1800-1879) 22 февраля — 210 лет со дня рождения русской мемуаристки Анны Петровны Керн (1800-1879)

АННА ПЕТРОВНА КЕРН

(1800-1879)

Анна Петровна родилась в Орле, в доме своего деда Ивана Петровича Вульфа. Будущая мадам Керн получила довольно беспорядочное воспитание. Родные с материнской стороны лелеяли и баловали ее; отец — человек беспокойный, самодур, и прожектор, много «мудрил» над нею.

С детства она любила книги и много читала, прежде всего — английские и французские романы. В своем дневнике она записывала переводы отрывков произведений Ж. де Сталь, Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерна. Результаты этого раннего чтения оказали сильное влияние на характер Анны Петровны. Позднее она также много читала, любила воображать себя героиней прочитанного, — словом, она воспитывалась на чтении, развивавшем в ней не столько ум, сколько сердце: Натура у нее была поэтическая, чувствительная, нежная.

Когда Анне Петровне было всего семнадцать лет, отец выбрал для нее жениха, не спрашивая ее мнения и не заботясь об ее чувствах. В 1817 Анна Полторацкая вышла замуж за пожилого генерала Е. Ф. Керна, но брак оказался несчастливым. Генерал был старше Анны Петровны на 35 лет, не умел понять ее переживаний, не разделял ее интересов. Он был груб со своей юной женой, и их отношения стали враждебными: «Его невозможно любить, мне не дано даже утешение уважать его; скажу прямо — я почти ненавижу его. Мне ад был бы лучше рая, если бы в раю мне пришлось быть вместе с ним», — так писала несчастная женщина.

А между тем, ею восхищались многие. Керн встречалась с императором Александром I и «имела счастье произвести на него впечатление». А. С. Пушкин первый раз увидел юную красавицу зимой 1819 на балу в доме президента Академии художеств и директора Императорской публичной библиотеки А. Н. Оленина. Двоюродная сестра А. П. Керн, соседка Пушкина по имению, А. Н. Вульф в письме сообщила ей, что поэт постоянно вспоминает о ней: «Она была слишком блестяща».

Восхищенная стихами А. С. Пушкина, она «страстно хотела увидеть» поэта и в середине июня 1825 случайно встретилась с ним в Тригорском, в имении своей тетки.

Поэт, плененный ее красотой, каждый день навещал Тригорское и посвятил ей знаменитое стихотворение «К***», начинавшееся строчкой «Я помню чудное мгновенье...», которое было его подарком при их расставании. Сам поэт так вспоминал о встрече: «Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов — все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то...» И дальше, в письме к самой Анне Керн: «Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных».

Окончательно оставив мужа-генерала в 1826, А. П. Керн жила сначала у родителей А. С. Пушкина, затем на квартире и летней даче Дельвигов. В конце 1820-х — начале 1830-х она была желанным гостем в литературных салонах Санкт-Петербурга. Особенно неповторимую атмосферу она создавала в салоне Дельвигов. Она общалась со знаменитыми литературными деятелями той поры: Д. В. Веневитиновым, С. А. Соболевским, А. Д. Илличевским, А. В. Никитенко, М. И. Глинкой, Ф. И. Тютчевым, И. С. Тургеневым. В 1840 М. И. Глинка написал к стихотворению музыку, посвятив романс дочери А. П. Керн — Екатерине, в которую он был влюблен.

А. П. Керн — безусловно, незаурядный человек — и не только по редкому женскому обаянию, но и по живости ума, образованности, широте интересов, самостоятельности суждений, наконец, явным литературным способностям. В непрестанной борьбе с крайне неблагоприятными жизненными обстоятельствами эта поначалу робкая женщина, простодушная мечтательница, проявила завидную стойкость, силу воли и твердость характера. Она поднялась много выше той среды, которая ее воспитала и влияние которой, естественно, не могло на ней не сказаться. Более того — фактически порвала с этой средой, вошла как равная в круг людей, составлявших цвет прогрессивной русской молодежи своего времени.

В 1831 году со смертью Дельвига и женитьбой Пушкина, оборвалась связь А. П. Керн с этим кругом особенно близких и дорогих ей людей.

Последующие годы принесли ей много горестей. Она похоронила мать. Муж требовал ее возвращения, отказывал в материальной поддержке. Лишенная всяких средств, обобранная отцом и родными, она, по словам Н. О. Пушкиной, «перебивалась со дня на день».

Овдовев, А. П. Керн вышла замуж за своего троюродного брата, разделявшего ее литературные и культурные интересы. С ним брак был счастливым, однако она потеряла право на генеральскую пенсию, и они с мужем иногда очень нуждались.

Почти все мемуары А. П. Керн были написаны в 1855-1865 годы. Естественно, центральное место в литературном наследии принадлежит «Воспоминаниям о Пушкине». Успех этого первого ее произведения, попавшего в 1859 году в печать и встреченного весьма сочувственно многочисленными читателями, вызвал к жизни воспоминания о Дельвиге, Глинке и впоследствии автобиографические записки, пробудил интерес к личности самой мемуаристки и открыл путь к публикации спустя много лет, даже десятилетий, тех ее сочинений, которые не предназначались для печати, — дневников, писем.

Воспоминания о Пушкине, в общем, весьма правдивы и искренни; самое большее, что она позволила себе — это кое-какие умолчания в наиболее щекотливых ситуациях. П. В. Анненков высоко оценил их: «Только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю сношений, где чувство своего достоинства, вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью отличаются разными и всегда изящными чертами».

Символично, что после ее смерти произошла поистине мистическая встреча: на дороге встретились две процессии: одна сопровождала к месту водружения в Москве бронзовый памятник Пушкину, другая — везла к месту вечного упокоения гроб с телом А. П. Керн...

В памяти последующих поколений А. П. Керн навсегда осталась той, которая явилась поэту:

«Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты...»

Перед читающим эти стихи встает образ женщины удивительного обаяния, способной внушить чувство самое чистое и глубокое, стать источником высочайшего вдохновения. В нашем сознании сегодня А. П. Керн существует, конечно, именно как друг и современница Пушкина, оставившая заметный след в жизни поэта, в его поэзии и сумевшая рассказать о нем содержательно и искренне.

Литература - Данилова А. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института : Биографические хроники / А. Данилова. — М. : Эксмо, 2007. — 464 с. : ил.

- Керн А. П. Воспоминания о Пушкине / А. П. Керн ; сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. — М. : Советская Россия, 1987. — 416 с. : ил.

- Рябцев Е. А. 113 прелестниц Пушкина / Е. А. Рябцев. — Ростов на Дону : Феникс, 1999. — 512 с. : ил. — (Исторические силуэты).

- Чижова И. Б. «Души волшебное светило» / И. Б. Чижова. — СПб. : Лениздат, 1997. — 398 с. : ил.

наверх наверх

|