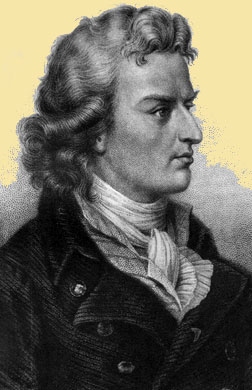

Ноябрь 2009 10 ноября — 250 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга Фридриха Шиллера

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

(1759-1805)

Поздним сентябрьским вечером 1782 года у городских ворот Штутгарта стражники остановили скромную коляску, в которой находились двое молодых людей в штатском платье. Грубоватый оклик «Стой!», несколько формальностей, соблюдаемых при выезде из столицы, и вот уже коляска катится по направлению к границе. Один из двух путников — Фридрих Шиллер, под чужим именем бежавший в день придворного праздника из герцогства Вюртембергского.

Над городом еще сверкали огни фейерверка, в резиденции гремела музыка. Герцог давал бал в честь наследника русского престола. Молодой поэт, только что сбросивший с себя мундир полкового медика, знал цену этой придворной пышности. Герцог Карл-Евгений был одним из самых жестоких и самоуправных властителей тогдашней раздробленной Германии. Это он торговал кровью подданных, продавал за границу своих солдат, и Фридрих Шиллер в драме «Коварство и любовь» оставил потрясающий рассказ о том, как сироты, рыдая, догоняли еще живого отца, обезумевшие от горя матери бросались с детьми на солдатские штыки и перед всем полком были расстреляны те, кто осмелился спросить: «Почем продает герцог пушечное мясо?»

Во владениях этого герцога, в городе Марбахе, в семье полкового лекаря, 10 ноября 1759 года родился Фридрих Шиллер.

Ему было 23 года, когда он бежал в сентябрьскую ночь, навстречу неизвестности, с несколькими талерами в кармане и рукописью в маленьком сундучке. Но за плечами его был нелегкий жизненный опыт — восемь тяжелых лет военной школы, постоянный и неусыпный надзор и, наконец, две недели гауптвахты за самовольную отлучку на премьеру первой своей драмы — «Разбойники». Поистине, как писал Белинский, «не из книг почерпнул Шиллер свою ненависть к униженному человеческому достоинству в современном ему обществе: он сам, еще дитятею и юношею, перестрадал болезнями общества и перенес на себе тяжкое влияние его устарелых форм...».

Он долго скитался по Германии, останавливаясь то у родных, то у школьных товарищей. В 1783 он окончил драму «Заговор Фиеско в Генуе», а в 1784 — «Коварство и любовь» (первоначальное название — «Луиза Миллер»), написанную в жанре «мещанской трагедии». Однако обычный в подобных драмах моральный конфликт между буржуазной добродетелью и дворянским пороком у Шиллера стал конфликтом социально-политическим. Сатирически заостренная против сословных привилегий и самоуправства аристократии, пьеса вскрывала безволие и общественную индифферентность немецкого бюргерства. В1787 он пишет первую стихотворную трагедию «Дон Карлос» и элегию «Боги Греции». Трагедия написана белым стихом пятистопным ямбом — размером, которым затем были написаны все драмы Шиллера.

В 1789 он занимает должность экстраординарного профессора истории Йенского университета, где читает вступительную лекцию на тему «Что такое всемирная история и для какой цели ее изучают?». Его перу принадлежат такие работы, как «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского правления», «История Тридцатилетней войны». Как историк Шиллер стремился обобщить материал разных народов и эпох с целью выявления единых исторических тенденций. Рассматривая развитие человечества от библейских времен до современных ему событий, писатель оценивал его в целом как прогрессивное, замечая при этом, что за несколько тысяч лет люди не избавились от рабства и насилия. Шиллер критически относился к существовавшему государственному строю, считая, что главным идеалом государства должна быть свобода, но не достигнутая путем насилия.

В дни Французской революции Шиллер пережил глубокий душевный кризис. Сначала он принял с восторгом известие о ней, но потом, когда речь зашла о казни короля Людовика XVI, Шиллер вызвался быть его «адвокатом». Он написал стихотворение «Песнь о колоколе», в котором осудил идею революционного восстания, насильственного свержения монархии.

В начале 90-х годов Шиллер целиком посвятил себя истории, философии, эстетике, изучает Канта. В своих эстетических работах он не только стремится сформулировать задачи немецкого искусства, но и ответить на многие важнейшие вопросы, которые ставила перед немецкими идеологами эпохи Французской революции.

Пребывание в Иене ознаменовалось крупным событием в личной жизни Шиллера — его женитьбой на Шарлотте фон Ленгефельд. Поэту посчастливилось найти в своей жене чуткого друга.

В начале 1794 года, задумав издание журнала «Оры», Шиллер обратился к Гете с просьбой принять участие в журнале. Оно положило начало дружбе двух великих поэтов, которую прервала только смерть Шиллера. Журнал ставил своей целью эстетическое воспитание человека.

Переломным в поэтическом творчестве Шиллера явился 1797 год, когда были созданы знаменитые баллады. В «балладный год» поэт создает поэтические шедевры: «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли», «Кубок», «Порука» и др., отмеченные драматизмом действия, пластичностью языка, живописной выразительностью изображаемых картин жизни, реальной обстановки, природы.

В 1797 году Шиллер возвращается к драматургии, осуществляя давно задуманный план трилогии о Валленштейне — выдающемся полководце эпохи Тридцатилетней войны (1618-1648), со сложным, загадочным характером: «Лагерь Валленштейнов», «Пикколомини», «Смерть Валленштейна».

В 1800-1802 появляются романтические трагедии «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева», а в 1803 — «Мессинская невеста», в которую по образцу античной трагедии введен хор. В 1804 Шиллер заканчивает свою последнюю драму — «Вильгельм Телль».

Весной 1805 Шиллер смертельно заболевает. И все же он не прекращает работы — его комната завалена книгами, картами и всевозможными материалами по истории России. Он пишет трагедию о русском самозванце — «Деметриус».

Умер Шиллер 5 мая 1805 года.

Многие мысли Шиллера о свободе, революции, насилии, о нравственном законе в человеке и возможности или невозможности его переступить, привлекли к себе внимание в России. На Шиллера опирался и Чернышевский, и Достоевский. Один звал к революции, другой видел в революции крах России.

Отдавая дань творческому гению Шиллера, Белинский писал: «Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эмансипатор общества от кровавых предрассудков предания!» Литература: - Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Иванов Г. В., Калюжная Л, С. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (100 великих).

- Лессинг. Шиллер. Берне. Гейне. Мицкевич : биогр. повествования / сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева ; послесл. А. Северского. — Челябинск : Урал LTD, 1999. — 488 с. — (Жизнь замечательных людей. Биогр. б-к Ф. Павленкова; Т. 34).)

- Либинзон З. Е. Фридрих Шиллер : кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / З. Е. Либинзон. — М. : Просвещение, 1990. — 175 с. : ил. — (Биография писателя).

- Шиллер Ф. Избранные произведения / Ф. Шиллер ; предисл. Н. Славятинского. -М. : Детская литература, 1955. — 548 с. — (Школьная библиотека).

- Шиллер Ф. Коварство и любовь : драмы, стихотворения / Ф. Шиллер ; вступ. ст. С. Туртаева. — М. : Эксмо, 2005. - 640 с. : ил. — (Зарубежная классика).

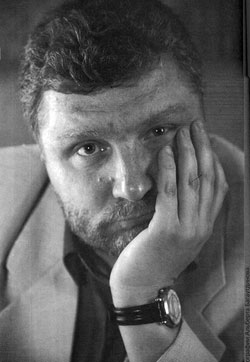

12 ноября — 55 лет со дня рождения писателя, поэта, публициста Юрия Михайловича Полякова

ПОЛЯКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЛЯКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(р. 1954)

Юрий Поляков принадлежит к числу редких сегодня серьезных и глубоких писателей, которых не просто читают, но и перечитывают. Интерес к его прозе не случаен. Его сочинения отличает захватывающий сюжет, острая проблематика, психологическая достоверность, неповторимое чувство юмора, утонченная эротическая дерзость.

Юрий Михайлович родился в Москве, в семье рабочих и до шестнадцати лет имел возможность вникать во все многообразные радости заводского общежития. Этот факт в его биографии оказал мощное влияние на последуеющую творческую жизнь. Кто прошел через коммунальный рай, тот по себе знает, что уж чему-чему, а умению постоять за себя он научит. Жизнестойкость и врожденная наблюдательность, напитанная богатыми впечатлениями бытового коммунизма, это уже кое-какая оснастка для предстоящих литературных заплывов.

Переберем цепочку фактов из его биографии. Школа, филологический факультет педагогического института имени Н. К. Крупской, работа учителем русского языка и литературы в школе, армия, райком комсомола, журналистика — от корреспондента до главного редактора в газете «Московский литератор».

А параллельно — общественная работа в институте, первые публикации в прессе, еще в студенчестве, комсомольская работа — секретарь комсомола московской писательской организации. Первые книги — в 1980-м выходит сборник стихов «Время прибытия» и сразу — премия им. М. Горького за лучшую первую книгу. В 1981 году вторая книга стихов «Разговор с другом» и членство в Союзе писателей СССР. В этом же году, без отрыва от работы в газете, защитил кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии. Еще книги — в 1983 году литературоведческая «Между двух морей» и в 1985 году — сборник стихов «История любви». И еще литературные премии им. В, Маяковского, премия московского комсомола, всесоюзная премия Ленинского комсомола. Избирается секретарем Союза писателей РСФСР, кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ.

И, наконец — знаменитые повести. Успех громкий и ошеломляющий. В повести «Сто лет до приказа» поднял тему не уставных отношений в армии. В центре внимания другого произведения — «ЧП районного масштаба» — деформированная нравственно-психологическая атмосфера комсомольского аппарата. С повести «Апофегей» от социальной тематики перешел к отражению внутренней жизни героев. В романе-эпиграмме «Козленок в молоке» изобразил жутковатый литературно-телевизионный мирок времен перестройки, не пощадил не только смешных до невозможности коллег по перу, но и себя изобразил в виде «пузатого комсорга, робко семенящего следом за секретарем парткома». В 1996 вышел роман «Замыслил я побег». Он о том поколении, которое пустило по ветру великую державу, о нашем поколении, о людях, которые все понимали, все знали и отсутствием порядочности не страдали, но именно на их глазах и при их попустительстве слиняла великая страна.

В своем последнем романе «Грибной царь» Поляков, если можно так выразиться, преодолел самого себя. Вроде бы роман представляет собой хроникерское описание жизни среднего русского бизнесмена. Развод с женой, любовница, претендующая на место жены, неудачница-дочь и, конечно, деньги, деньги и деньги. И взятки — самое выгодное вложение денег. Как всегда, в прозе Полякова есть масса замечательно написанных второстепенных персонажей, создающих объем реальной жизни. И все очень прозрачно. И все вроде бы понятно. Но мистическая загадка задана в самом начале. Она бросает тень на весь роман, делая самые обыкновенные поступки главного персонажа, генерального директора фирмы «Сантехуют» Михаила Дмитриевича Свирельникова, непонятными, сумеречными и явно скрывающими в себе какой-то другой смысл.

Позднее романы «Грибной царь», «Замыслил я побег» и повесть «Возвращение блудного мужа» вошли в трилогию «Треугольная жизнь», которая объединила их в своеобразный «семейный» цикл. Тема возможного разрыва семейных связей и их восстановления очень важна для автора. Что каждый из нас понимает, говоря о семье: «Муж и жена — одна сатана» или «Браки совершаются на небесах»? И что для современного мужчины семья — дар Божий или проклятье, наложенное на него, поскольку он инстинктивно стремится к абсолютной свободе?

По произведениям Юрия Полякова созданы фильмы: «Работа над ошибками», «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Левая грудь Афродиты», «Игра на вылет», «Замыслил я побег...», «Козленок в молоке», автор сценария фильма «Ворошиловский стрелок». Его проза включена в школьные и вузовские курсы современной российской литературы. Главный редактор «Литературной газеты».

У Юрия Полякова завидная и обидная писательская судьба. Завидная, потому что он принадлежит к числу редких сегодня серьезных и глубоких писателей, которых реально читают. Не слышат о них в связи с очередным премиальным событием, когда авторов почетно выстраивают «во фрунт» во всех этих бесконечных шорт- и лонг-списках, но именно читают и, что самое главное, читая каждую новую его вещь, не забывают о прежних. Обидная, потому что профессиональная критика традиционно старается прозу Полякова не замечать или писать о нем сквозь зубы. Когда-то это было связано с политическими взглядами писателя, осудившего расстрел Белого дома в октябре 1993-го и саркастически писавшего о судорогах ранней российской демократии. Сейчас это стало своего рода болезнью критического цеха, уже по привычке не замечающего автора, которого знают и любят сотни тысяч простых читателей. Литература: - Митин И. Тайны вечного комсомольца / И. Митин // Персона. — 1999. — N 11. — С. 22-26 : фот.

- Поляков Ю М. Избранное. Т. 1 / Ю. Поляков ; послесл. В. Куницына. СПб. : Художественная литература, 1994. — 510 с.

- Поляков Ю. «Начало нового века будет торжеством реализма...» : интервью с писателем / Ю. Поляков // Русская словесность. — 1997. — N 1. — С. 40-42.

- Поляков Ю. М. Треугольная жизнь / Ю. Поляков ; вступ. ст. П. Басинского. — М. : Росмэн-Пресс, 2006. — 682 с.

20 ноября — 140 лет со дня рождения русской поэтессы, критика, прозаика Зинаиды Николаевны Гиппиус

ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

(1869-1945)

«Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем ей голубом платье, она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность я назвал бы «боттичеллиевской». Такие восторженные воспоминания оставил о Зинаиде Гиппиус литератор Петр Перцов.

Одна из ярчайших фигур Серебряного века, Зинаида Гиппиус, долгое время не упоминалась в отечественной литературе, а когда имя ее все же «всплывало», оно сопровождалось уничижительными эпитетами. Причина тому — откровенное и резко выраженное неприятие поэтессой Октябрьской революции и всего «советского».

Между тем творческое наследие Гиппиус — ценнейший вклад в отечественную культуру. Диапазон интересов автора широк: стихи, рассказы, романы, драматургия, публицистика, литературная критика, мемуары, дневники. И в каждой из областей она сумела создать что-либо по-настоящему значимое.

Родилась Гиппиус в Центральной России, в семье высокопоставленного юриста. Однако туберкулез отца, унаследованный и Зинаидой, и ранняя его смерть обрекли семью на «кочевой» образ жизни. Свое девятнадцатилетие Гиппиус встретила в Грузии.

С будущим мужем Зинаида Гиппиус познакомилась на Кавказе. Дмитрий Сергеевич Мережковский путешествовал после окончания Петербургского университета. Уже выпустивший первую книгу стихов, он считался довольно известным поэтом. Через год, в январе 1889-го, они обвенчались в тифлисской церкви. Оба еще были молоды: жениху — двадцать три года, невесте — девятнадцать. Молодые супруги сразу уехали в Петербург. Это был уникальный творческий союз, когда разница натур не служила соперничеству и взаимоподавлению, а напротив, способствовала развитию каждого и общей гармонии. Квартира Мережковских была одним из самых известных в Петербурге декадентских литературных салонов, а сама хозяйка, по воспоминаниям Андрея Белого, разыгрывала в нем роль некой «сатанессы» с крестом на шее и лорнеткой в руке.

С помощью мужа Гиппиус стремительно вошла в литературную жизнь Петербурга. В 1888 были впервые опубликованы ее стихи, а в 1890 — рассказ «Злосчастная». Первые стихи написаны под влиянием Надсона. Затем постепенно Зинаида Гиппиус обрела свой собственный голос. Ее стихи отличались внутренней борьбой, некоторым демонизмом и холоднострастной сдержанностью.

В 1904-м и 1910 годах в Москве вышли два «Собрания стихов», утвердившие ее славу как декадентской поэтессы. Стихи ее с самых ранних опытов глубоки по мысли, религиозны и совершенны в формальном отношении; основные их темы — Бог, человек, любовь. Вместе с Мережковским и Розановым Гиппиус организовала «Религиозно-философские собрания», редактировала журнал «Новый путь» и выступала как авторитетный литературный критик под псевдонимом Антон Крайний. В квартире Мережковских регулярно собирался весь петербургско-московский цвет общества — Брюсов, Белый, Сологуб, Розанов, Блок, Бердяев и многие другие. Встречали и обсуждали проблемы творчества и бытия символисты, религиозные философы, «петербургские мистики». Здесь вынашивались с горячим участием Гиппиус утопические проекты обновления жизни, сокращения разрыва между «мыслью» и «жизнью», поиск новых исторических форм жизнеустройства — общественных, бытовых, семейных, сексуальных. Короче, Зинаида Гиппиус в дореволюционный период вела напряженно-интенсивную салонно-творческую жизнь.

Гиппиус работала много и плодотворно. До 1917 в Петербурге было напечатано, кроме нескольких сборников стихов, большое количество ее рассказов, пьес, романов.

В ноябре 1917 года вся эта бурлящая литературная жизнь со спорами и поисками Истины, Добра и новой Гармонии разом рухнула, канула, исчезла. Вместо всего прежнего — мучительное выражение, страх попасть в подвалы ЧК, голод и холод. Революцию Гиппиус сразу и бесповоротно не приняла, разделив взгляды своего мужа. Ее дневник тех лет, по словам Нины Берберовой, «принадлежит к числу исключительных документов исключительной эпохи России (1914-1920) и бросает яркий (и безжалостный) свет на события, потрясшие мир в свое время».

Четверть века Гиппиус провела на чужбине, эмигрировав в 1920 году в Париж. Она стала одной из самых значительных поэтесс эмиграции. В Париже Гиппиус и Мережковский возобновили знакомство с Буниным, Бальмонтом, Шмелевым и другими, пребывавшими в статусе русских эмигрантов. Снова сборы, литературные чтения, обсуждения, споры. Зинаиде Николаевне удалось организовать регулярные «писательско-философские» заседания общества под названием, ставшим знаменитым — «Зеленая лампа». К Мережковским «ходили все или почти все», как вспоминала Нина Берберова. И вновь, как в Петербурге, на этих литературных вечерах безраздельно царила Зинаида Гиппиус. К тому же она успевала много писать и издавать. В 1921 году увидел свет дневник Гиппиус 1919 года — «Черная книжка» и «Серый блокнот». Вышла книга стихов. В 1925 году в Париже вышел двухтомник мемуаров Гиппиус «Живые лица», в котором содержатся воспоминания о Льве Толстом, Василии Розанове, Александре Блоке, Федоре Сологубе, Андрее Белом и других ее современниках. А в конце 1939-го предприняла капитальную работу по составлению «Истории интеллигентской эмиграции». Последней ее работой, которая осталась незавершенной, стала биографическая книга «Дмитрий Мережковский».

С годами Зинаида Николаевна менялась и как человек и как литератор. «Ее новые интонации, — писал представитель следующего поколения русской эмиграции поэт Юрий Терапиано, — подлинны, человечны, в них много примиренности и искренней мудрости».

Первым из супругов умер Мережковский в декабре 1941 года. Зинаида Николаевна пережила его почти на четыре года. Последние ее годы были трудными. Она ушла из жизни, не дожив двух месяцев до 76 лет.

И только одно я знаю верно:

Надо всякую чашу пить — до дна, —

Писала она когда-то, в молодые годы. И точно: она мужественно выпила чашу до дна. Литература: - Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебрянного века / Безелянский Ю. Н. — М. : Эксмо, 2007. — 640 с. : ил.

- Гиппиус З. Н Чертова кукла : Проза. Стихотворения. Статьи / З. Гиппиус ; сост., вступ. ст., примеч. В. В. Ученовой. — М. : Современник, 1991. — 588 с. : портр.

- Обоймина Е. Н. Миг, украденный у счастья. Русские поэтессы — возлюбленные великих людей / Е. Обоймина, О. Татькова. - М. : Эксмо, 2007. — 704 с.

- Семашко И. И. Сто великих женщин / И. И. Семашко. — М. : Вече, 2007. — 576 с. — (100 велики

наверх наверх

|