Октябрь 2009  11 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-1938) 11 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-1938)

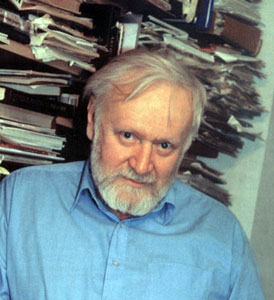

ПИЛЬНЯК (ВОГАУ) БОРИС АНДРЕЕВИЧ

(1894-1938)

И разве я не мерюсь пятилеткой,

Не падаю, не подымаюсь с ней?

Но как мне быть с моей грудною клеткой

И с тем, что всякой косности косней?

Б. Пастернак. Другу

Можно было бы и не выносить в эпиграф эти важные для Пастернака, уж слишком «расцитированные» строки, если бы не желание напомнить о том, как первоначально должно было называться стихотворение — «Борису Пильняку». Среди писательских имен, на десятилетия преданных забвению, имя Пильняка оказалось забытым особенно прочно. Его почти не затронул процесс реабилитации вплоть до самого последнего времени. А когда-то этому сопутствовала необычайно громкая слава.

Пильняк родился в Можайске под Москвой. Настоящая фамилия — Вогау. Отец писателя, Андрей Иванович Вогау, происходил из немцев-колонистов Поволжья, переселившихся в Россию в 60-х годах XVIII в. при Екатерине II. Окончив институт в Дерпте, работал ветеринарным врачом в небольших городах России. Мать, Ольга Ивановна Савинова — из старинной саратовской купеческой семьи, окончила Московские Педагогические курсы. Родители были близки к народническим движениям 80-х и 90-х годов.

Псевдоним выбрал по названию украинской деревни, где отдыхал летом 1915 и откуда отправлял в журналы свои первые рассказы. Октябрь Пильняк встретил студентом Московского коммерческого института. Студентом же в 1918 выпустил первую небольшую книжечку «С последним пароходом». Однако, считая ее слишком слабой и незначительной, сам Пильняк началом творческого пути называл появление в 1919 сборника «Былье». Многие рассказы, составившие эту книгу, вскоре были переработаны автором и вошли в роман «Голый год» (1922). Это произведение, сразу принесшее Пильняку широкую известность и переведенное на другие языки, вызвало бурную и противоречивую критику: от хвалебно-восторженных откликов до резких и даже злобных выпадов. В романе отчетливо проявилась свойственная Пильняку монтажная композиция. Событийные элементы в фрагментарно-эпизодическом повествовании существуют как бы изолированно друг от друга. Они обрываются, сдвигаются во времени и связываются воедино исключительно авторской волей при помощи сложной символики. Такой стиль идеально соответствует изображению революции как необузданной стихии. Именно в этом романе впервые в советской литературе появились «люди в кожаных куртках» — большевики.

В 1926 после нескольких сборников прозы Пильняка вышла ставшая скандально известной «Повесть непогашенной луны». Сюжетом для нее послужил слух о том, что крупный военачальник Фрунзе был фактически убит во время совершенно ненужной ему операции по личному приказу Сталина. И хотя подлинные имена политиков в произведении не названы, автор ярко показывает одну из тенденций становления культа личности: во имя партийной дисциплины старые большевики готовы позволить себя убить. Тираж журнала «Новый мир», в котором была опубликована «Повесть непогашенной луны», был конфискован.

Несмотря на яростные нападки критики, Пильняк в конце 1920 — начале 1930-х продолжал публиковаться, часто бывал за границей. В 1929 в Берлине была напечатана его повесть «Красное дерево», герои которой — разочарованные участники революции. На сей раз, кроме привычной уже травли критиков, на писателя обрушились и административные репрессии: его исключили из РАПП и сняли с поста председателя Всероссийского Союза писателей. В сентябре того же года Пильняк вообще вышел из этого союза. Он выступил с публичным покаянием. В защиту Пильняка дважды выступил М. Горький («О трате энергии», «Все о том же»). В знак протеста против гонений на Пильняка и Замятина вышли из Союза писателей Б. Пастернак и А. Ахматова. Борис

Пильняк выступил с публичным покаянием и даже написал роман о социалистическом строительстве «Волга впадает в Каспийское море» (1930). В текст этого произведения вплетено и несколько политически «подправленное» «Красное дерево». Значительно переработан им — для большего соответствия официальной идеологии — и должным образом откомментирован, написанный в 1927 роман «Камни и корни» о поездке в Китай и Японию. Последний роман Пильняка «Созревание плодов» (1936) создан тоже в рамках официальной идеологии.

На первом съезде СП СССР в 1934 году Пильняк был выбран в его правление. А в октябре 1937 его арестовали и вскоре расстреляли.

Творчество Бориса Пильняка современному читателю известно явно недостаточно. А в 20-е годы ушедшего века это было одно из самых громких имен молодых писателей. В конце 1956 писатель был юридически реабилитирован, но только с началом перестройки в СССР его имя на полных правах вернулось в родную литературу. Литература: - Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 1999. — 598 с.

- Пильняк Б. А. Повести и рассказы. 1915-1929 / Б. А. Пильняк ; сост., авт. вступ. ст. и примеч. И. О. Шайтанов. — М. : Современник, 1991. — 687 с. : портр.

- Пильняк Б. А. Роман. Повести. Рассказы / Б. А. Пильняк ; сост., предисл. и примеч. Защихина Е. С. — Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1991. — 448 с.

- Пильняк Б. А. Романы / Б. А. Пильняк ; сост., авт. вступ. ст. И. О. Шайтанов. — М. : Современник, 1990. — 607 с. : портр.

- Трубина Л. А. «Главная глава истории — в России» : образ времени в творчестве Бориса Пильняка / Трубина Л. А. // Литература в школе. — 2006. — N 4. — С. 9-13.

13 октября — 110 лет со дня рождения русского поэта Суркова Алексея Александровича (1899-1983) 13 октября — 110 лет со дня рождения русского поэта Суркова Алексея Александровича (1899-1983)

СУРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1899-1983)

За свою долгую жизнь Алексей Сурков выпустил несколько десятков сборников стихотворений и поэм, за которые он получал Государственные премии, ордена, а в 1969 даже стал Героем Социалистического Труда. Собственно, ничего удивительного в том, что власть пригревает верных ей подданных, нет. Гаврила Романович Державин тоже, как известно, получил от Екатерины II табакерку с червонцами за ее прославление в оде «Фелица», а потом получал от нее чины. С тою лишь разницей, что со времен Державина мало кто мог, как он, «истину царям с улыбкой говорить». Речь не о том, а о многочисленных книгах Суркова, из которых, если не быть предвзятым, можно составить тоненькую книжечку совсем даже неплохих стихов. А это не так уж мало. Другой вопрос, почему он, уроженец ярославской деревни, видимо, совсем неглупый парнишка, так круто развернул свою жизнь, а главное, эстетику своего творчества в сторону идеологии, в сторону парадно-официальной литературы. Вчитываясь в лучшие его стихи, зная многие его человеческие поступки, обнаруживаешь честные уголки поэтического сердца и даже гибкость недогматических мыслей. Достаточно вспомнить хотя бы эпизоды (бесстрашный, по меркам тех времен!), когда он морально поддержал тайно приехавших в Москву из ссылки кавказских поэтов Д. Яндиева и К. Кулиева, или с каким горестным недоумением говорил Сурков об очередном аресте Ярослава Смелякова. Во время постыдного «дела врачей» и сопровождавшего его газетного улюлюканья у него во время разговора с А. Турковым, человеком совсем не близким, с болью и яростью вырвалось: «У меня иногда создается впечатление, что я живу на территории, оккупированной Геббельсом!»

Читая стихи молодого, раннего Суркова, убеждаешься, что в нем были задатки большого поэта. У него сильная, энергичная строка, наполненная воздухом революционного романтизма. Он прекрасно чувствует языковую стихию, густо замешенную на разъедающей соли речевого потока новой эпохи. Но главное его качество, с годами, к сожалению, утраченное, задавленное риторикой, — это нефальшивый живой лирический голос и свободная, по высшему счету поэтическая интонация. Только истинный поэт может начать стихотворение такой удивительной строкой: «В смертном ознобе под ветром трепещет осина...», и далее:

Ворон-могильщик, от пепла

горячего серый,

Падает в черную ночь

с обгорелых ворот...

Но что Суркову эти трагические суровые стихи, когда уже вся страна поет его «Конармейскую» песню, «Песню смелых» («Смелыми Сталин гордится...»). Когда он — не по дням, а по часам — вырастает в большого общественного деятеля, в крупного писательского функционера. И все же ему еще предстоит неподкупное творческое счастье. Он еще напишет лучшие свои стихи о войне: «Курганами славы покрыта родная равнина», «Видно, выписал писарь мне дальний билет...», и среди них, конечно, «Бьется в тесной печурке огонь», ставшие, фактически, народной песней. Может быть, эту песню навсегда запомнили потому, что в ней А. Сурков, обращаясь к любимой, высказал самое тайное:

Я хочу, чтоб услышала ты,

Как тоскует мой голос

живой...

Литература: - Бирюков Ю. «Бьется в тесной печурке огонь...» : быть ли музею песни «В землянке»? / Ю. Бирюков // Родина. — 2007. — № 5. — С.26-28.

- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 1999. — 598 с.

- Сурков А. А. Избранное : стихотворения; маленькие поэмы / А. А. Сурков ; сост., подгот. текста и предисл. А. Туркова. — М. : Художественная литература, 1990. — 318 с.

15 октября — 200 лет со дня рождения русского поэта Кольцова Алексея Васильевича (1809-1842) 15 октября — 200 лет со дня рождения русского поэта Кольцова Алексея Васильевича (1809-1842)

КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1809-1842)

Оглядываясь на судьбу Алексея Васильевича Кольцова, мы вынуждены признать, что ему удалось пройти не более половины творческого пути, хотя таланта и самобытности поэту было отпущено полной мерой.

Для Кольцова, как, быть может, ни для кого другого, «разрыв» между патриархальной, народной и новой образованной Россией стал личной трагедией, собственной судьбой. В нем самом оказалась пропасть меж двумя берегами. Храня в себе природную, патриархальную силу и мощь, он неимоверными усилиями рвался к другой, книжной, интеллектуальной культуре, к иной, недоступной ему жизни.

Родившись в семье небогатого воронежского мещанина, занимавшегося торговлей скотом, он лишь на десятом году жизни начал обучаться грамоте в домашних условиях. Белинский, придавший братское участие в судьбе Кольцова, замечал, что тот до конца жизни «не имел почти никакого понятия о грамматике и писал вовсе без орфографии».

Позже, когда Алексей Кольцов начнет писать свои исполненные природной прелести стихи, его не раз упрекнут те самые книжные, с другого берега «доброжелатели», что знания, образование, к которым он так тянется, будто бы только мешают ему, что вся прелесть его творчества в непосредственности.

У Кольцова в философских думах встречаются строки, поразительно перекликающиеся с колючей иронией Григория Сковороды:

Мелкие причины

Тешились людями;

Карлы — властелины

Двигали мирами...

Как современны и фантастически реальны эти «карлы-властелины» во все эпохи!.. И каким контрастом предстает в других стихах глубокое чувство человека, одухотворенного светом вечности:

Спаситель, Спаситель!

Чиста моя вера,

Как пламя молитвы!

Но, Боже, и вере

Могила темна!

В 1827 — 1828 Кольцов пережил страстную любовь, которую выразил потом в своих произведениях («Ты не пой, соловей», «Песня», «Не шуми ты, рожь» и др.)

В 1830 в Москве анонимно были опубликованы четыре стихотворения Кольцова. Тогда же Кольцов познакомился с Н. В. Станкевичем, который помог напечатать его стихи в московских газетах «Листок» и «Литературная газета». Первым поэтическим жанром стали для Кольцова лирические песни. Затем появились его знаменитые думы.

Стараниями Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского в 1835 в Москве вышел первый сборник Кольцова, состоящий из 18 стихотворений. Побывав по торговым делам в Москве, а затем в Петербурге, автор познакомился с известными писателями, композиторами, актерами, художниками, критиками, издателями. Его стали охотно печатать. В эти годы Кольцов под влиянием чтения философской литературы создал думы, в которых ставил «последние вопросы» бытия («Великая тайна», «Царство мысли», «Дума двенадцатая», «Человеческая мудрость», «Божий мир», «Жизнь» и др.).

Кольцов проделал колоссальный путь в поэзии, в работе мысли. Природный темперамент его, жажда действия, тот самый «огонь степной», как сам он любил говорить, переполняют каждую его строчку. Ни у кого из поэтов не найдете вы столько глаголов в стихах. Во всем виден избыток сил, воля к движению, к борьбе. Не случайно незадолго до смерти напишет он стихотворение «Последняя борьба», где обращается к судьбе: «Готов биться я с тобою».

Но, конечно, лучшее, из написанного Кольцовым — это его русские песни. Верно отмечалось: как Державин в оде, Крылов в басне, так Кольцов в песне был оригинален и неповторим:

...Молодец удалой

Соловьем засвищет —

Без пути, без света

Свою долю сыщет.

Что ему дорога,

Тучи громовые,

Как придут по сердцу

Очи голубые!

Кольцов умер от чахотки в 33 года. Он умер воронежским мещанином. Его рукописями торговали на толкучем рынке как оберточной бумагой. Скоро на могиле поэта появился памятник — такой, какой ставили в ту пору заурядным воронежским мещанам. Но у народа России осталась память о человеке с редким поэтическим даром. Песни Кольцова со временем запели на всем необозримом пространстве страны. Они остались жить своей особой судьбой, отдельной от имени создавшего их поэта. И нет более прочного памятника!

Литература: - Зуев Н. Н. «Жизнь и Поэзия — одно» : Очерки о русских поэтах XIX-XX вв. / Н. Н. Зуев. — М. : Современник, 1990. — 303 с.

- Кольцов А. В. Сочинения / А. В. Кольцов ; вступ. ст. В. П. Аникина. — М. : Правда, 1984. — 512 с.

- Кольцов А. В. Сочинения : в. 2 т. Т. 1. Стихотворения / А. В. Кольцов ; вступ. ст. В. Тонкова. — М. : Советская Россия, 1958. — 286 с.

- Моисеева А. А. Кольцов А. В. : Критико-биографический очерк / А. А. Моисеева. — М. : Художественная литература, 1956. — 99 с.

15 октября — 195 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 15 октября — 195 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841)

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

(1814-1841)

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум немного совершит,

В душе моей, как в океане,

Надежд разбитых груз лежит.

Кто может, океан угрюмый,

Твои изведать тайны? Кто

Толпе мои расскажет думы?

Я — или Бог — или никто!

«Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры», — писал Даниил Андреев, и эту мысль разделяли некоторые писатели и критики. По мнению Василия Васильевича Розанова, эта миссия заключалась в том, чтобы быть вождем народа, это если бы продолжал жить и развиваться: «Мне как-то он представлялся духовным вождем народа. Чем-то, чем был Дамаскин на Востоке: чем были ?пустынники Фиваиды?. Да уж решусь сказать дерзость — он ушел бы ?в путь Серафима Саровского?. Не в тот именно, но в какой-то около этого пути лежащий путь. Словом: Звезда. Пустыня. Мечта. Зов».

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в дворянской семье в одном из домов на Садовой в Москве, напротив Красных ворот. Сейчас на этом месте стоит памятник поэту. Мать Лермонтова, Мария Михайловна, умерла рано от чахотки, хотя ходили слухи о добровольном ее отказе от жизни. С отцом тоже связаны некие тайны: в 1811 году капитан Юрий Петрович Лермонтов вынужден был срочно оставить службу, одни говорили о картах, о нечестной игре, другие — о связи с неким тайным обществом. Распря между отцом и бабушкой, кто будет воспитывать ребенка, кончилась тем, что Юрий Петрович навсегда уступил это право бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой, принадлежавшей к богатому роду Столыпиных. Сиротство наложило отпечаток на характер поэта и оставило глубокий след в его творчестве. Детство поэта прошло в имении бабушки Тарханы Пензенской губернии. Мальчик рос забалованным, своенравным, вспыльчивым, полным странных фантазий. «Я рожден, чтобы целый мир был зритель торжества или гибели моей», — заявил он однажды. Лермонтов подучил хорошее домашнее образование, с детства свободно владел французским и немецким языками. Но природа не наделила его здоровьем, и бабушка трижды возила его на Северный Кавказ лечить минеральными водами.

В 1827 семья переехала в Москву, а в 1828 Лермонтов был определен в Благородный пансион при Московском университете, потом стал студентом этого университета, но закончить его поэту не пришлось: повздоривши с профессорами, он ушел из университета и поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Поэт начал писать необыкновенно рано, и не достигши еще двадцати лет, писал уже зрелые, прекрасные стихи, как никто в русской поэзии. Например, знаменитый «Парус» «Белеет парус одинокий...» написан в семнадцать лет, а ведь это шедевр. Юношеское увлечение Лермонтова Е. А. Сушковой вылилось в своеобразный лирический цикл («К Сушковой», «Стансы», «Ночь», «Подражание Байрону» и др.). Другой цикл связан с увлечением поэта И. Ф. Ивановой: «Н. Ф. И.», «Романс к И...» и др. Третьим адресатом стихов Лермонтова начала 1830-х была В. А. Лопухина: «К Л.», «Она не гордой красотою...» и др. В ранних стихах Лермонтова заметно влияние Дж. Байрона. В этот период под влиянием поэзии Т. Мура и А. Шенье проявлялись и социальные мотивы («30 июля. (Париж) 1830 года», «10 июля», «Из Андрея Шенье», «Предсказание»).

С самого начала своего творчества Лермонтов пробовал писать драматические («Цыганы», «Испанцы» и др.) и эпические (роман «Вадим») произведения в стихах.

Первое выступление Лермонтова в печати — поэма «Хаджи Абрек».

Известность к Лермонтову пришла после написания стихотворения «Смерть поэта», которое распространялось в рукописных списках, и было истолковано при дворе как «призыв к революции». 18 февраля 1837 Лермонтов был арестован. Началось политическое дело о «непозволительных стихах». В том же году он был сослан на Кавказ, где шла война. Однако стараниями бабушки «прощен» и вернулся в Петербург. Оставшиеся годы жизни (1838-1841) были временем его литературной славы.

Лермонтов сотрудничал с журналом «0течественные записки», создал такие выдающиеся произведения, как стихотворения: «Поэт», «Дума», «Как часто пестрою толпою окружен...», «И скучно и грустно», «Тучи», «Завещание», «Родина», «Сон», «Тамара», «Выхожу один я на дорогу», «Пророк»; поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича...», «Тамбовская казначейша», «Мцыри», «Демон», роман «Герой нашего времени»; опубликовал драму в стихах «Маскарад» и сборник «Стихотворения» (1840).

Он познакомился с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, В. Ф. Достоевским, Н. М. Карамзиным и др., которые высоко оценили его творчество.

18 февраля 1840 состоялась дуэль Лермонтова с сыном французского посланника Э. Барантом из-за княгини М. А. Щербатовой, которой поэт посвятил стихи «Молитва» и «На светские цепи...». Дуэль окончилась примирением, однако Лермонтов был предан суду, а затем переведен на Кавказ в действующую армию. В июле Лермонтов участвовал в боевых действиях, в том числе в кровопролитном сражении на реке Валерик, проявил отчаянную храбрость. Ему дали отпуск, который он провел в Петербурге, и представили к награде. Поэт планировал получить отставку и целиком посвятить себя творчеству. Возвратившись на Кавказ, получил разрешение на лечение в Пятигорске.

Здесь он встретил прежних знакомых, в том числе и своего товарища по школе юнкеров И. С. Мартынова, ссора с которым привлекла за собой вызов на дуэль. Самолюбивый Мартынов, обидевшись на поэта за его шутки, убил Лермонтова.

Современники оставили по своему трагизму описания дуэли.

«До сих пор не вполне ясны многие обстоятельства этой трагической дуэли. Ее условия были весьма тяжелы, но все, кто о ней знал, относились к предстоящему, как к очередной рискованной забаве. Многие вспоминают, что Лермонтов отказывался стрелять в товарища, и почти в упор был убит Мартыновым. Как долго он лежал под хлынувшим проливным дождем?..» (П. К. Мартьянов).

«После рокового выстрела все спешно покинули место поединка, вместо того чтобы отвезти в госпиталь истекающего кровью человека» (А. А. Ге).

«Всеми покинутый, смертельно раненный поэт, еще живой, лежал, истекая кровью, под страшным грозовым ливнем. Земля, размываемая бурными потоками дождевой воды, превратилась вокруг него и под его телом в грязь...кровь из раны сочилась, смешиваясь с водой и грязью, силы оставляли его... Так, совершенно беспомощный, в страшном одиночестве пролежал он четыре с половиной часа» (А. В. Попов).

На похороны вышел весь Пятигорск. В апреле 1842 прах Лермонтова был перевезен его бабушкой в Тарханы и похоронен семейной усыпальнице, где уже покоились его дед и мать.

Мартынов в наказание за убийство на дуэли был на три месяца посажен в Киевскую крепость на гауптвахту и предан церковному покаянию: церковные власти назначили ему 15 лет покаяния, но по просьбам Мартынова, срок этот сначала сбавили до 10 лет, а потом в 1846 году, его освободили совсем.

Гибель Лермонтова была воспринята в России как непоправимая, самая большая после смерти А. С. Пушкина потеря для русской литературы.

Н. В. Гоголь писал: «Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, — и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя».

В каком бы жанре Лермонтов не выступал — в поэзии, в прозе, в драматургии - на все ложится печать его гения. Лермонтов был прекрасным художником и оставил немало картин и рисунков. На слова поэта многие композиторы написали песни.

Считается, что творчество Лермонтова знаменует собой вершину романтизма XIX века, с одной стороны, и качественно новый скачок в развитии русского критического реализма — с другой. В Пушкине Лев Толстой, например, особенно ценил идеал прекрасного, а в Лермонтове — необычайную глубину нравственного чувства, дух поиска истины. «Какие были силы у этого человека! — говорил Толстой о Лермонтове. — Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имущий... Каждое его слово было словом человека, власть имущего».

Литература: - Афанасьев В. В. Лермонтов / В. В. Афанасьев. — М. : Молодая гвардия, 1991. — 560 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей).

- Гусляров Е. Н. Лермонтов в жизни: Систематизированный свод подлинных свидетельств современников / Е. Н. Гусляров, О. И. Карпухин ; вступ. ст. Д. С. Лихачева. — Калининград : Янтарный сказ, 1998. — 405 с.

- Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. — М. : Вече, 2004. — 592 с. — (Сто великих).

- Лермонтов М. Ю. в воспоминаниях современников / вступ. статья М. Гиллельсона. — М. : Художественная литература, 1989. - 672 с. — (Литературные мемуары).

- Чекалин С. В. Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта... / С. В. Чекалин. — М. : Знание, 1991. — 256 с. : ил.

18 октября — 75 лет со дня рождения писателя, историка Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 18 октября — 75 лет со дня рождения писателя, историка Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003)

БУЛЫЧЕВ КИР (ИГОРЬ ВСЕВОЛОДОВИЧ МОЖЕЙКО)

(1934-2003)

Кир Булычев (Игорь Можейко) родился в Москве. Арбатскому мальчишке Игорю Можейко хотелось путешествовать, жить в палатке, делать научные открытия. Воображая себя исследователем сельвы, он вдоль и поперек исходил Подмосковье, штудировал книги И. А. Ефремова о палеонтологических экспедициях в пустыню Гоби, собирал обширные коллекции минералов. И, конечно же, представлял себя настоящим геологом с мужественным лицом и обветренными руками...

Вышло все, однако, по-другому: Игорь окончил Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза и попал на работу в далекую азиатскую страну — Бирму. А вернувшись на родину, поступил в аспирантуру при Институте востоковедения АН СССР.

В 1966 году молодой ученый защитил диссертацию о средневековой Бирме по теме «Паганское государство». Начались исследования, работа над монографиями. Жизнь как будто собиралась идти по накатанной колее... Но вот однажды... редакция альманаха «Искатель», с которым сотрудничал Можейко, попала в тяжелое положение. Дело в том, что перед самой сдачей материалов в типографию решено было не публиковать один из фантастических рассказов. Однако художник уже нарисовал к этому рассказу иллюстрацию, и картинка, как нарочно, красовалась на отпечатанной обложке выпуска. С нее на сотрудников редакции уныло смотрел сидящий в банке крохотный динозавр.

Рисунок настоятельно требовал объяснений, и несколько человек, спасая положение, решили написать по фантастическому рассказу, лучший из которых назавтра должен был попасть в сборник. В неожиданном конкурсе принял участие и ученый-востоковед Игорь Можейко, имевший уже некоторый литературный опыт: в альманахе «Мир приключений» была опубликована подборка его коротких рассказов «Девочка, с которой ничего не случится» (1965), которая положила начало целой серии детской фантастики о девочке Алисе Селезневой: «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион приключений», «Девочка из будущего», «Непоседа», «Пленники астероида», «Новые приключения Алисы». Он честно просидел всю ночь за машинкой, а утром принес в редакцию свое сочинение. Рассказ, придуманный Можейко «Когда вымерли динозавры?», показался сотрудникам самым удачным, и его срочно вставили в выпуск.

Но как подписать столь непредвиденное творение? «Игорь Можейко» — вроде неудобно. Все-таки историк, ученый, а тут динозавры какие-то в банках. «Имя жены плюс девичья фамилия матери», — решил автор и написал под рукописью «Кир Булычев». Вероятно, все это немножко легенда. Но как бы то ни было, факт остается фактом — серьезный историк Можейко начал писать «несерьезную» фантастику про девочку Алису из XXI века, про захолустный городок Великий Гусляр и его славного жителя Корнелия Удалова, про космического доктора Владислава Павлыша («Чудеса в Гусляре», «Великий Гусляр», «Глубокоуважаемый микроб, или Гусляр в космосе», «Марсианское зелье. Самая полная летопись Великого Гусляра», «Снегурочка», «Великий Дух и беглецы», «Закон для дракона»), а потом еще про многое-многое другое...

Те, кто взрослел в 80-е, не могли избежать влияния Кира Булычева. Фильм «Через тернии к звездам» смотрели много раз и знали его наизусть. В часы, когда по телевизору шел сериал «Гостья из будущего», школьники бежали прямиком к телевизору, а в моду вошли девочки, похожие на Алису Селезневу. Чуть ли не все реплики из фильмов по Булычеву разошлись на цитаты от философских сенсаций до восхитительно-нелепой «А хотите, я его ударю, и он станет фиолетовым в крапинку» и словах о птице-говоруне, которая отличается умом и сообразительностью.

При этом Игорь Всеволодович ни в коей мере не бросал и научных занятий. Одновременно с фантастом Булычевым неустанно писал свои труды историк Можейко. Он выпустил несколько монографий, научно-популярные книги «7 x 37 чудес», «В Индийском океане» (переработанное и дополненное издание называется «Пираты, корсары, рейдеры»), «Аун Сан», «1185 год. (Восток — Запад)». А еще — успел защитить докторскую диссертацию по теме «Буддизм в Бирме».

Остались также стихи: «Бить детей легко и просто», «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце село», «За сентябрем придет четверг».

Жить за двоих для Кира Булычева было легко и естественно, и планов было еще много. Но успел Кир Булычев дописать свой единственный роман, российскую сагу «Река Хронос». Он заранее знал, что все задуманное сделать не успеет, говоря: «Никто не собирается держать меня на этом свете так долго». Одной из последних книг Кира Булычева оказались мемуары «Как стать фантастом».

Литература: - Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 668 с.

- Русакова Р. Жизнь за двоих / Р. Русакова // Коммерсантъ Власть. — 2003. — N 36. — С. 51.

- Энциклопедия фантастики. Кто есть кто / под ред. В. Гакова. — Минск : Галаксиас, 1995. — 694 с.

наверх наверх

|