Апрель 2009  1 апреля — 200 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) 1 апреля — 200 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852)

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

(1809-1852)

«Великая литературная сила» — так охарактеризовал гоголевское творчество историк русской литературы С. А. Венгеров. Действительно, Гоголю вместе с Пушкиным принадлежит честь создания новой русской литературы.

Будущий классик происходил из семьи помещиков среднего достатка: у Гоголей было свыше 1 000 десятин земли и около 400 душ крепостных. Детские годы провел в имении родителей Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и Марии Ивановны Косяровской, в Васильевке.

Край этот был овеян легендами, поверьями, древними преданиями, будоражившими воображение. Рядом с Васильевкой находилась Диканька, где показывали сорочку казненного Кочубея и дуб, у которого, по преданию, происходили свидания Мазепы с Марией. Не случайно она войдет в название книги, с которой, собственно, и начался Гоголь.

После Полтавского уездного училища (1818-1819), частных уроков (1820-1821) и учебы в Гимназии высших наук в Нежине (1821-1828), он вместе с другом, также выпускником гимназии А. С. Данилевским, в 1828 едет в Петербург.

С конца 1829 Гоголь служит в различных департаментах Министерства внутренних дел, а с 1831 преподает историю в Патриотическом институте. Позже (в июне 1834) определяется адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при С.-Петербургском университете.

Однако главный его интерес — литература. После первой повести «Вечер накануне Ивана Купала» (1830) и ряда других произведений и статей, в 1831-1832 он публикует «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Сейчас прочел ?Вечера близ Диканьки?. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился», — писал Пушкин известному в свое время поэту А. Ф. Воейкову вскоре после выхода в свет повестей, изданных Рудым Паньком.

Выход в свет «Арабесок» и «Миргорода» (обе — 1835) — это движение Гоголя в сторону фантастического реализма, тенденция, которая наметилась еще в «Вечерах» и была сформулирована им в статье «Несколько слов о Пушкине» (вошла в «Арабески»): «...Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Верх гоголевской фантастики — повесть «Нос» (опубл. 1836), чрезвычайно смелый гротеск, предвосхитивший некоторые тенденции искусства XX в.

Осенью 1835 Гоголь начинает писать «Ревизора», сюжет которого был подсказан ему Пушкиным. А в середине января 1836 уже читает готовую комедию на вечере у В. Жуковского в присутствии Пушкина, П. Вяземского и др. Петербургская (19 апреля, Александрийский театр) и московская (25 мая, Большой театр) премьеры почти совпали с изданием пьесы.

«Ревизор» соединял комедийность с широтой охвата материала. Однако общество увидело в образах пьесы грубую сатиру на себя и возмутилось. «Все против меня. Чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого... Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня...», — писал он М. С. Щепкину в конце апреля 1836. И почти в то же время М. П. Погодину: «Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь...»

К этому времени Гоголь уже приступил к работе над «Мертвыми душами». Сюжет их также был подсказан Пушкиным. «Начал писать ?Мертвых душ?. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон... Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь», - писал Гоголь Пушкину в начале октября 1835.

Осенью 1839 он читает отдельные главы в Москве (в доме Аксаковых) и Петербурге (у Жуковского и других). Все в восторге. «Да, мы можем назвать себя счастливыми, что родились современниками Гоголя. Такие люди родятся не годами, а столетиями», — записывает в своем дневнике Ю. Ф. Самарин.

После окончательной отделки (сентябрь 1840 — август 1841, Рим), в мае 1842 «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет. Сам автор назвал роман «поэмой».

Книга вызвала небывалое возбуждение в читательских кругах и критике. С одной стороны, ее называли «древним эпосом» (К. С. Аксаков), высоко оценивали художественные и нравственные достоинства (П. Плетнев, С. Шевырев, В. Белинский), с другой — обвиняли в карикатурности, клевете на действительность (Н. Греч, К. Масальский, О. Сенковский, Н. Полевой). Но в самом расцвете таланта писателя все чаще и чаще охватывают мистические настроения. Его понятие о служении искусству принимает религиозный, жертвенный характер.

Летом 1845, находясь за границей, он сжигает рукопись первоначального варианта второго тома «Мертвых душ». Впоследствии, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», он объяснял этот шаг тем, что в книге недостаточно ясно показывались «пути и дороги» к идеалу. Продолжая работу над вторым томом, писатель готовит к изданию главную свою последнюю книгу — «Выбранные места из переписки с друзьями» — выход которой (1847, Петербург) ознаменовал окончательную перемену в его мировозрения. Гоголь обращается к прямой проповеди, где нет места иносказаниям и художественным приемам. Используя эпистолярный жанр, он обращается к представителям всех российских «сословий» и «званий», то есть как бы ко всей России, с призывом выполнить свой нравственный и религиозный долг...

Выход «Выбранных мест...» навлек на писателя настоящую критическую бурю. В обвинениях — от лжи до измены своему художническому призванию — недостатка не было. В отличие от предыдущих «полемик», к голосам хулителей на этот раз присоединились многие его друзья, прежде всего С. Т. Аксаков.

В январе 1848 он побывал в Иерусалиме. Летом следующего года впервые решил познакомить друзей со вторым томом. В марте 1851 в последний раз навестил родные места.

7 февраля 1852 Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись второго тома (сохранились в неполном виде и разных редакциях лишь 5 глав).

21 февраля утром писатель умер в доме Талызина, в своей последней квартире, завещая незадолго до этого современникам и потомкам: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник». Литература: - Н. В. Гоголь в русской критике и воспоминаниях современников. — М. — Л. : Детгиз, 1951. — 367 с.

- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Калюжная Л. С. Сто великих писателей. — М. : Вече, 2004. — 591 с. : портр.

- Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский. — Челябинск : Урал, 480 с.

- Могульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М. : Республика, 1995. — 607 с. : портр.

- Онуфриев Н. Н. В. Гоголь. — М. : Худгиз, 1952. — 87 с.

14 апреля — 265 лет со дня рождения русского писателя и просветителя Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792) 14 апреля — 265 лет со дня рождения русского писателя и просветителя Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792)

ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН

(1744-1792)

24 сентября 1782 русская комедия праздновала свое рождение. Упал занавес на сцене Деревянного театра на Царицыном лугу в Петербурге. В этот вечер впервые была показана комедия «Недоросль», а ее автор — дипломат, первый острослов Петербурга, сочинитель и переводчик — стал бессмертным.

Создатель русской национальной комедии Денис Иванович Фонвизин родился в Москве в небогатой дворянской семье. Его первые литературные опыты относятся еще к гимназическим годам. Позже, находясь на службе в Иностранной коллегии (в качестве переводчика), он пишет эпиграммы, шутки, притчи, стихотворные комедии. «Весьма рано, — утверждал сам писатель, — появилась во мне склонность к Сатире. Острые слова мои носились по Москве...»

Характерен в этом отношении монолог кучера Ваньки из «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (1766):

...видал простых господ,

видал и генералов...

Попы стараются

обманывать народ,

Слуги — дворецкого,

дворецкие — господ,

Друг друга — господа,

а знатные бояря

Нередко обмануть хотят

и государя;

И всякий, чтоб набить

потуже свой карман,

Заблагорассудил

приняться за обман

Репертуар театров того времени строился на комедиях классицизма. Однако время требовало новой, реалистической сцены, которая бы изображала русский национальный характер.

Первым опытом нового подхода к комедии явился «Бригадир», написанный Фонвизиным в 1769. П. А. Вяземский отмечал: «Влияние, произведенное комедией Фонвизина, можно определить одним указанием: от нее звание бригадира обратилось в смешное нарицание». Успех «Бригадира» в среде любителей театра и литературы был велик.

В 1777-1778 Фонвизин отправляется во Францию. Оттуда он пишет письма, сообщая о наблюдениях за политической обстановкой, культурой, бытом. В них (известных как «Записки первого путешествия») с особым блеском раскрылся талант Фонвизина-публициста, художника, первоклассного мастера прозы.

По возвращении домой он приступил к работе над комедией «Недоросль». Она была закончена в 1781, а в 1782 с большими трудностями поставлена на сцене.

В 1783 Фонвизин печатает главы нового произведения — «Повествование мнимого глухого и немого», содержащие острую критику политики императрицы. Последовало монаршее недовольство, и Фонвизину закрыли доступ в печать.

Тяжелая болезнь, мучившая Фонвизина долгие годы, завершилась параличом. Несмотря на это, к 1788 писатель подготовил несколько выпусков журнала «Друг честных людей, или Стародум». Однако на него был наложен арест. Такая же судьба постигла и подготовленное им самим полное собрание сочинений. Последним произведением, над которым работал Фонвизин, была автобиографическая повесть «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Литература: - Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Кулакова Л. И. Денис Иванович Фонвизин. — М. — Л. : Просвещение, 1966. — 167 с.

- Муратов М. Денис Иванович Фонвизин. - М. — Л. : Детгиз, 1953. — 208 с. : ил.

- Рассадин С. Б. Сатиры смелый властелин. — М. : Книга, 1985. — 268 с. : ил.

16 апреля — 165 лет со дня рождения французского писателя, романиста, поэта Анатоля Франса (1844-1924) 16 апреля — 165 лет со дня рождения французского писателя, романиста, поэта Анатоля Франса (1844-1924)

АНАТОЛЬ ФРАНС

(1844-1924)

Уже юношей Анатоль Франс стал выступать в качестве критика и поэта. Его стихотворные опыты печатались в сборниках «Современный Парнас», а затем вышли отдельными изданиями: «Золотые поэмы» (1873) и «Коринфская свадьба» (1876). Однако в полную силу творческие возможности Франса раскрылись в реалистической сатирической прозе. Первая книга (1879) включала две повести: «Иокаста» и «Тощий кот», восторженно встреченные Флобером.

Роман «Преступление Сильвестра Боннара» (1881) впервые с полным блеском представил прозаическое мастерство Франса. Критика того времени отметила своеобразие его центральной фигуры — Сильвестра Боннара, рассеянного чудака, ученого, углубленного в свои научные разыскания.

Следующее крупное произведение писателя — роман «Таис» (1890) — показало Франка мастером исторической детали, воспроизводящим с поразительной пластичностью Александрию начала нашей эры.

В «Харчевне королевы Гусиные лапы» и «Суждениях господина Жерома Куаньяра» (1893) автор иронизирует не только над историческим прошлым, но и над действительностью Третьей республики.

О тяготении Франса к средневековой легенде с ее наивностью и чистотой и к историческим хроникам, под которые он стилизует повествование, богатое элементами иронии и сатиры, свидетельствует сборник новелл «Перламутровый ларец» (1892). Но уже в следующей книге «Колодезь святой Клары» (1895) исчезает наивное очарование легенд «Ларца». Мир изображается Франсом как трагический гротеск. Один из важнейших рассказов сборника так и назван — «Человеческая трагедия».

В конце 1890-х в связи с усилением политической реакции и делом Дрейфуса Анатоль Франс становится в ряды борцов за демократию, сближается с вождем французских социалистов Жоресом. Углубление критики буржуазного общества выливается у Франса в тетралогию «Современная история» («Под придорожным вязом», 1897; «Ивовый манекен», 1897; «Аметистовый перстень», 1899; «Господин Бержере в Париже», 1901).

Русская революция 1905-1907 оказала на писателя большое влияние, и ее поражение было для него сильным ударом. В эти годы он приходит к идее «истории без конца», ее вечного круговорота, что находит свое выражение в композиционных особенностях сатирического романа «Острова пингвинов» (1908). В нем в гротесково-карикатурной форме представлена история Франции и история человеческой цивилизации в целом.

К теме революции Франс возвращается в своем следующем романе «Боги жаждут» (1912). Это историческое повествование из времен Великой французской революции. Революционной тематике посвящен и фантастико-сатирический роман «Восстание ангелов» (1914).

В последние годы жизни Франс заканчивает цикл воспоминаний о детстве, начатый еще в 1885 «Книгой моего друга», за которой последовали «Пьер Нозьер» (1899), «Маленький Пьер» (1919), «Жизнь в цвету» (1922). В 1921 писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Литература: - Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Моруа А. Литературные портреты. — М. : Прогресс, 1971. — 455 с.

- Федин К. А. Писатель. Искусство. Время. — М. : Советский писатель, 1980. — 592 с.

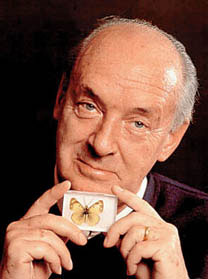

22 апреля — 110 лет со дня рождения русского и англоязычного писателя Владимира Владимировича Набокова (Сирин) (1899-1977) 22 апреля — 110 лет со дня рождения русского и англоязычного писателя Владимира Владимировича Набокова (Сирин) (1899-1977)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

(псевд. до 1940 — Сирин)

1899-1977

Автор стихов, пьес, рассказов, романов, прозаических и стихотворных переводов, критических статей и литературоведческих исследований, Набоков к тому же известен одновременно как русско- и англоязычный писатель.

Дворянин по происхождению, он вел свою родословную через шесть веков от татарского князька Набока. Родился в Петербурге в семье юриста, занимавшего ответственный государственный пост. В 1917 закончил Тенишевское училище, стены которого помнили Мандельштама и других поэтов, а двумя годами позже навсегда покинул Россию вместе с родителями, поселившимися сначала в Лондоне, а затем переехавшими в Берлин. В 1923 завершил образование в Кембриджском университете, где изучал славянские и романские языки и литературу, и поселился в Берлине.

В литературе Набоков дебютировал как поэт. Еще в Петербурге он частным образом отпечатал два маленьких сборника своих стихов (1916 и 1918), тогда же отдельные его стихотворения время от времени начали появляться в периодике. В 1921-1931 поэт регулярно публиковался в газете «Руль» в Берлине, а в 1923 и 1930 там же издал два сборника избранных произведений. Стихам Набокова свойственно религиозное умонастроение, человеческое существование предстает в них включенным как в видимый, так и в невидимый мир. Автор верит в предопределенность человеческой судьбы и в перевоплощение душ. Стихи Набокова глубоки, лаконичны и ясны, отличаются особым ощущением и осознанием слова.

Нет, бытие — не зыбкая

загадка!

Подлунный дол и ясен, и росист.

Мы гусеницы ангелов; и сладко

въедаться с краю

в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи,

сгибайся, крепни,

и чем жадней твой ход

зеленый был,

тем бархатистей

и великолепней

хвосты освобожденных крыл.

Проза Набокова также высокопоэтична: это проза истинного лирика. Она посвящена сокровенному в человеке, его индивидуальности. Этим и объясня ется частое обращение писателя к теме творчества, творческой личности. Среди прозаиков первой волны русской эмиграции Набоков занимает особое место. Покинув Россию молодым, он редко обращается к событиям, происходящим на родине. В первом же его романе — «Машенька» (1926), принесшим писателю успех, говорится о начале эмиграции. Эмигрантское же бытие предстает у Набокова как существование, полное нищеты и отчаяния. До 1937 у него вышли еще семь романов: «Король, дама, валет» (1928), «Камера обскура» (1932), «Защита Лужина» (1929-1930) и др. И все они — об изломанных судьбах, все, по существу, одна и та же лирическая песнь о скитальчестве, одиночестве души, ее незащищенности перед лицом современного мира.

Всемирную славу и материальную независимость принес писателю роман «Лолита» (на англ. яз.1955).

В 1960 Набоков поселился в Швейцарии, где провел последние годы жизни. Литература: - Анастасьев Н. А. Феномен Набокова. - М. : Советский писатель, 1992. — 320 с. : портр.

- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Калюжная Л. С. Сто великих писателей. — М. : Вече, 2004. — 591 с. : портр.

- Рейтман М. Знаменитые эмигранты из России. — Ростов н/Д, Феникс, 1999.- 320 с.

23 апреля — 445 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564-1616) 23 апреля — 445 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564-1616)

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

(1564-1616)

Не успел мир познакомиться с именем Шекспира, а современники уже признали его величайшим из великих. Отмечая многогранность гения Шекспира, Френсис Мирз в обзоре английской литературы в 1598 писал: «Подобно тому, как Плавт и Сенека считались у римлян лучшими по части комедии и трагедии, так Шекспир у англичан является наипревосходнейшим в обоих видах пьес...» После смерти поэта один из первых собирателей сведений о нем, Томас Фуллер, отмечал: «Хотя по духу он был веселым и склонным к праздничности, он мог (когда им овладевала такая склонность) быть мрачным и серьезным...» Таков художественный дар Шекспира, способного постичь глубочайший трагизм жизни и вместе с тем воспеть радость и красоту бытия.

Сведения о жизни Шекспира, дошедшие до нас, довольно скудны. Социальное положение великого англичанина было слишком низким, чтобы кто-нибудь нашел нужным в те времена оставить потомкам его биографию. Известно лишь, что он родился в провинциальном городке Стратфорде-на-Эйвоне (где сейчас находится Шекспировский музейный комплекс и Мемориальный Шекспировский театр) в семье ремесленника и торговца. Отец будущего поэта разорился, и мальчик был вынужден бросить школу, чтобы помогать семье. Он рано женился, увлекся театром и отправился в Лондон. Там с 1594 стал пайщиком и актером труппы «Слуги лорда-камергера», игравшей на подмостках знаменитого театра «Глобус», который находился под покровительством сначала лорда-камергера, затем короля.

Более известны факты и обстоятельства работы Шекспира в театре. Он не стал выдающимся актером. В труппе его ценили больше как автора пьес. Он писал по пьесе в год, а в иные времена и по две-три за сезон. Исследователи считают, что сначала Шекспир обрабатывал и «подновлял» уже существовавшие сюжеты и лишь затем перешел к созданию собственных произведений. По обычаю того времени, автор сам руководил постановкой своих произведений на сцене.

Всего им было создано около сорока пьес-хроник из истории Англии, трагедий, комедий и трагикомедий. К счастью для потомков, его друзья-актеры собрали почти все, написанное им, и издали в 1623 объемистый том драматургии. Сохранилось тридцать семь пьес Шекспира.

За почти четверть века творчества Шекспир проделал сложную эволюцию как художник, пережил в своем духовном развитии несколько этапов и отразил сдвиги и перемены в умонастроении своих соотечественников. Его творчество в целом было отражением знаменательной эпохи общественного и культурного развития Англии и Западной Европы.

В начале драматургической деятельности (1590-1594) Шекспир находился под сильным влиянием своих предшественников, подражал древнеримским авторам. Это было время становления драматургического мастерства. Написанные в эти годы исторические хроники («Генрих VI», «Ричард III»), «Комедия ошибок», «Укрощение строптивой» и «Тит Андроник» отличаются острым, преимущественно внешним драматизмом. Новое миропонимание в полной мере отражено в произведениях 1594-1600-х. То был период, когда Шекспир создал пьесы, проникнутые убеждением в торжестве новых гуманистических начал в жизни. Именно тогда написаны его жизнерадостные комедии «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Много шума из ничего», «Виндзорские насмешницы», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь»; хроники «Генрих IV», «Ричард II», «Генрих V»; трагедия «Ромео и Джульетта».

После 1600 в творчестве Шекспира произошел перелом, и преобладающее место в его драматургии заняли трагедии — «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Кориолан». Даже комедии этого периода окрашены в мрачные тона — «Конец — делу венец», «Мера за меру», «Троил и Крессида».

Позже выход из неразрешимых конфликтов драматург ищет и находит в утопии, сказке, фантасмагории. Эти поиски определяют интонацию его пьес последнего, четвертого периода (1609- 1613) — хроники «Генрих VIII», трагикомедии «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря» и др.

Кроме драматургии, его наследие включает 154 сонета, несколько поэм и стихотворных циклов. Поэтический мир Шекспира — сцена самой жизни, театр сокрушительных столкновений страстей, жизнерадостности человека и трагичности его судьбы, театр философских раздумий. Многие из его сонетов — цепь метафор, несущих философскую мысль о Любви, Природе, Времени и Смерти. В одном из сонетов Шекспир, следуя Горацию, выражает идею своего памятника Поэзии:

Замшелый мрамор

царственных могил

Исчезнет раньше

этих веских слов,

В которых я твой образ

сохранил,

К ним не пристанет пыль

и грязь веков.

Пусть опрокинет

статуи война,

Мятеж развеет

каменщиков труд,

Но врезанные

в память письмена

Бегущие столетья не сотрут.

Ни смерть не увлечет

тебя на дно,

Ни темного забвения вражда.

Тебе с потомством

дальним суждено,

Мир износив, увидеть день суда.

Итак, до пробуждения живи

В стихах, в сердцах,

исполненных любви!

После смерти Шекспира умы не одного поколения исследователей-филологов волнует вопрос: кто он, автор этих удивительных пьес? Ведь пробелов, неясностей, поразительных совпадений в жизни Шекспира немало. Он родился и умер в один и тот же день - 23 апреля. И как смог он, сын ремесленника, не имевший образования, создать эти уникальные творения, поражающие философской глубиной, блеском эрудиции, игрой интеллекта? И кто была «смуглая леди» его сонетов? Свою тайну Шекспир унес с собой. Над прахом поэта в церкви св. Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне можно видеть плиту со столь же загадочной эпитафией, составленной самим Шекспиром:

Помедли, путник, Христа ради.

И помолись за упокой.

Храни, Господь, тебя в отраде

За то, что прах не тронул мой. Литература: - Аникст А. А. Шекспир. — М. : Молодая гвардия, 1964. — 366 с. : фот.

- Аникст А. А. Первые издания Шекспира. — М. : Книга, 1974. — 160 с. : ил.

- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Калюжная Л. С. 100 великих писателей. — М. : Вече, 592 с. : портр.

- Шенбаум С. Шекспир. — М. : Прогресс, 1985. — 432 с. : ил.

26 апреля — 180 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича Данилевского (1829-1890) 26 апреля — 180 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича Данилевского (1829-1890)

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ

(1829-1890)

Григорий Петрович Данилевский родился в семье украинских помещиков. Он сохранил на всю жизнь привязанность к украинским обычаям, языку, литературе.

Еще в школьные годы начал писать стихи и мечтал о писательской деятельности, но в Петербургский университет он поступил на юридический факультет. В студенческие годы стал выступать в печати со стихами, сказками, небольшими статьями. Первые опыты успеха не принесли. Переводы драм Шекспира «Король Ричард III» и «Цимбелин» были более удачными и заслужили похвалу «Современника».

Чиновничья карьера, как того и добивался Данилевский, началась сразу же по окончании университета и шла довольно успешно. К концу жизни он достиг чина тайного советника.

Депутатская работа в Харьковском комитете по улучшению быта крепостных крестьян позволила Данилевскому ближе познакомиться с условиями жизни крестьян и нравами их владельцев. Поездки по деревням и селам обогатили его опыт, привели к созданию романа «Беглые в Новороссии» (1859), опубликованного из-за задержки цензурой лишь в 1862. За ним последовал роман «Воля» («Беглые воротились»), опубликованный, как и первый, в журнале братьев Достоевских «Время» (1863). Романы имели большой успех у читателей благодаря актуальности темы и правдивому, хотя и нарочито замысловатому изображению событий. По жанру они близки к авантюрному роману с запутанной и усложненной интригой.

В двух следующих крупных произведениях — «Новые места» и «Девятый вал», вышедших с большим промежутком (1867 и 1874), писатель уже не стремился так остро отразить социальные противоречия. Это бытовые романы, главным героем которых является так называемый «деловой человек», образ которого знаменовал собой наступление новой эпохи в экономическом развитии страны.

Первым крупным историческим романом Данилевского стал «Мирович» («Царственный узник», 1875, опубл. в 1879), действие которого разворачивается в пору царствования Екатерины II.

После ряда исторических повестей («На Индию», 1880 — из времен Петра I; «Шервуд перед Аракчеевым», 1880, «Восемьсот двадцать пятый год», 1883-0 декабристах) Данилевский написал роман «Княжна Тараканова» (1883), в котором своеобразно переложил исторический материал о загадочной авантюристке XVIII в., сведения о которой почти столетие держались в строгой секретности.

Лучший из романов Данилевского — «Сожженная Москва» (1886) — посвящен Отечественной войне 1812 года.

Последней книгой, вышедшей при жизни автора, стал роман о крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева, — «Черный год» (1888-1889) и уже после смерти писателя публиковалась первая часть его неоконченного «Царевича Алексея».

Исторические романы Данилевского не были лишены авторского домысла. Но он умел выдерживать равновесие между фантазией художника и подлинными фактами. Прошлое в его романах предстает в живой исторической действительности.

Литература: - Енишерлов В. П. Времен прослеживая связь. — М. : Современник, 1985. — 287 с.

- Знаменательные даты : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. — М. : «Либерия-Бибинформ», 2004. — 734 с. : ил.

- Шерман Е. Путеводитель по преисподней, или Петербург в русском историческом романе / Е. Шерман // Нева. — 1998. — № 4. - С. 168-180.

наверх наверх

|