Май 2008  12 мая ? 75 лет со дня рождения российского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933) 12 мая ? 75 лет со дня рождения российского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933)

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

(р. 1933)

Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве в семье научного работника. Отец писателя Андрей Николаевич был гидроинженером. Мать ? Вознесенская Антонина Сергеевна. Супруга ? Богуславская Зоя Борисовна, известная писательница, критик, общественный деятель, инициатор и координатор премии «Триумф».

Тяга к поэзии проявилась у Андрея Вознесенского еще в юности. Огромное влияние на его судьбу оказал Борис Пастернак, когда-то написавший юному, четырнадцатилетнему поэту, шестикласснику, который прислал ему свои первые стихи: «Ваше вступление в литературу ? стремительное, бурное, я рад, что до него дожил» ? так писал Пастернак из больницы.

Действительно, несмотря на то, что Андрей намеревался стать художником и окончил Московский архитектурный институт (1957), получив специальность архитектора, его жизнь уже полностью принадлежала литературному творчеству. Окончание института отметил написанием следующих стихов:

«Прощай, архитектура!

Пылайте широко,

коровники в амурах,

сортиры в рококо!»

Фактически, он ученик не только Пастернака, но и последнего футуриста Семена Кирсанова. Футуризм в России воскрес в стихах Вознесенского.

В 1958 году его стихи появляются в периодике, а начиная с поэмы «Мастера» (1959), поэзия Вознесенского стремительно ворвалась в поэтическое пространство современности, получив признание миллионов читателей.

В то время поэтические вечера стали собирать полные залы. Поэты привлекали многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. И одним из первых в этой замечательной плеяде был Андрей Вознесенский. Его сборники моментально исчезали с прилавков, каждое новое стихотворение становилось событием.

В 1960 году выходят первые сборники стихов поэта ? «Парабола» и «Мозаика». В эти же годы появилась возможность поездок за рубеж: выступает со своими стихами в Париже (1963), в Мюнхене (1967); в Нью-Йорке выступления были запрещены. Поездки в Италию, Францию и другие страны, впечатления от них становились строками его стихов.

Пребывание в США (1961) отразилось в цикле стихов «40 лирических отступлений» из поэмы «Треугольная груша» (1962). Вызвавший много споров цикл стихов Вознесенского «Антимиры» (1964) был поставлен в виде сцен и песен Театром на Таганке, где впервые на сцену с гитарой вышел В. Высоцкий. По сочинениям А. А. Вознесенского поставлены также спектакль «Берегите ваши лица» в Театре на Таганке и рок-опера «?Юнона? и ?Авось?» (музыка А. Л. Рыбникова) в Ленкоме, спектакли в других театрах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Всегда остросовременная, новаторская, во многом экспериментальная поэзия Андрея Вознесенского воплощает в себе своеобразный синтез лирики и философского концепта, музыкальности и бьющей в набат тревоги. Необычный ритм стиха, дерзкие метафоры, тематические «порывы» ломали устоявшиеся каноны «благополучной» советской поэзии. Его жизнь, как и подобает жизни настоящего поэта, полна взлетов и падений, признания и замалчивания. В свое время он подвергся резкой критике Н. С. Хрущева. В 1963 году на встрече с интеллигенцией в Кремле Н. С. Хрущев в запале кричит ему: «Убирайтесь вон, господин Вознесенеский к своим хозяевам. Я прикажу Шелепину и он подпишет вам заграничный паспорт!». Поэт сходил с трибуны в небытие. Помогло личное вмешательство президента США Кеннеди, позвонившего Хрущёву лично и попросившего смягчить судьбу поэта. Вознесенскому разрешили выехать в США для выступлений. Он сразу же стал самым популярным из русских поэтов в США. Его стихи переводил Роберт Кеннеди. Из-за угрозы высылки из страны, ряд лет тексты Андрея Вознесенского изымались из печати. Вознесенского продолжали травить. В официальной прессе в «Правде». Развязана кампания по дискредитации его имени. На улице Горького в окнах сатиры уже в 60-х годах изображён рабочий, выметающий «нечисть»метлой. Среди сора-нечисти изображён Вознесенский со сборником «Треугольная груша». Положение поэта в СССР двойственно, с одной стороны партийные бонзы заискивают перед его мировой славой, с другой запрещено упоминание его имени в прессе без специального разрешения идеологического отдела ЦК КПСС. Выходящие по тогдашним меркам малыми тиражами сборники почти не появлялись на прилавках, а продавались из-под полы и распределялись как копчёная колбаса среди партийных вельмож, которые вряд ли что-либо смыслили в этой поэзии. Дошло до того, что Вознесенского сплошь и рядом стали путать с популярным комсомольским поэтом Рождественским. Вознесенский предпочитал в это время находиться подальше от Москвы, выступать в глубинке. Однако, несмотря на временные опалы, стихи Вознесенского продолжали издаваться, и тиражи его книг достигли 200 тысяч. Несмотря на гонения неизменным оставалось восторженное почитание Вознесенского его поклонниками ? от «шестидесятников» до современной молодежи.

Перу А. А. Вознесенского принадлежит полтора десятка сборников прозы и стихов, в том числе «Треугольная груша», «Антимиры» (1964), «Ахиллесово сердце» (1966), «Взгляд» (1972), «Витражных дел мастер» (1976), «Избранная лирика» (1979), «На виртуальном ветру» (1998), а также «Дубовый лист виолончельный», «Казино «Россия», «Девочка с пирсингом», «Жуткий кризис ?Суперстар?», «Страдивари страдания», «Видеомы», «Гадание по книге», «Аксиома Самоиска», и др. В мае 1986 года А. Вознесенский закончил поэму «Ров», в которой выступил против вопиющего издевательства над памятью тысяч мирных жителей, расстрелянных под Симферополем во время Великой Отечественной войны. В 1993 году в журнале «Дружба народов» опубликован безразмерный молитвенный сонет «Россия воскресе». В настоящее время издательство «Вагриус» приступило к выпуску 5-томного собрания сочинений поэта.

Последние годы, найдя применение своей «академической» специальности, А. Вознесенский работает в жанре визуальной поэзии, экспериментирует в области художественной формы. Всегда стремившийся к синтезу искусств, он соединяет чтение стихов с музыкой и демонстрацией так называемых видеом. В видеомах стихи совмещаются с рисунками, фотографиями, шрифтовыми композициями, текст располагается в определенной форме, например в форме креста (цикл «Распятие»). По мнению автора, такая визуальная поэзия соединяет зрительное восприятие с духовным. Выставки этих произведений ? видеом ? с успехом прошли в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Его авторские вечера собирают слушателей во многих городах планеты.

На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз» (музыка Р. Паулса), «Песня на ?бис?» (музыка Р. Паулса), «Начни сначала» (музыка Е. Мартынова), «Плачет девочка в автомате» (музыка Е. Осина), «Новые московские сиртаки» (О. Нестеров), а также много романсов на музыку М. Таривердиева.

Андрей Вознесенский ? автор эссе и статей по вопросам литературы и искусства. Много и плодотворно занимается переводами, активно участвует в организации авторских вечеров молодых поэтов. В 1979 г. он принял участие в выпуске неофициального альманаха «Метрополь».

А. А. Вознесенский ? вице-президент Русского Пен-Центра, его усилиями и инициативой был создан музей Бориса Пастернака в Переделкино. Он избран академиком и почетным членом восьми академий мира, в том числе Российской академии образования, Американской академии литературы и искусства, Баварской академии искусств, Парижской академии братьев Гонкур, Европейской академии поэзии и др.

Андрей Вознесенский ? лауреат Государственной премии СССР (1978, за сборник «Витражных дел мастер»), дважды удостаивался американских премий. На Парижском фестивале «Триумф» (1996) газета «Нувель Обсерватер» назвала А. А. Вознесенского «самым великим поэтом современности». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2004).

Излюбленным поэтическим средством А. Вознесенского является гиперболическая метафора, а основными жанрами ? лирический монолог, баллада и драматическая поэма. Андрей Вознесенский обращается, в основном, к интеллектуалам, «физикам и лирикам», людям творческого труда и первостепенное значение придаёт не социальной и нравственно-психологической проблематике, а художественным средствам и формам её постижения и воплощения.

Тематический и формальный диапазон Вознесенского чрезвычайно широк: у него можно найти и элегические стихи о красоте родной земли, и вызывающие восхваления аэропортов, американских танцовщиц стриптиза и парижских рокеров. Среди главных тем ? война, смерть, насилие и несправедливость; первостепенное значение природы; призвание художника; обманчивость внешних обличий. Вознесенский известен как исполнитель своих стихов.

Противоядием против бездуховности и варварства А. Вознесенский считает поэзию и искусство, подвижническую деятельность русских интеллигентов и возрождение христианских ценностей.

Вознесенский дружен со многими деятелями искусства, о встречах с которыми он пишет воспоминания в статьях и романах. Он был собеседником Сартра, Хайдеггера, Пикассо. В свободное время любит перечитывать произведения Хайдеггера, Пруста, Булгакова. Предпочитает музыку Прокофьева, Штокгаузена, Стравинского. Среди любимых актеров ? В. Высоцкий, В. Полунин, Н. Караченцов, И. Чурикова, Т. Самойлова, А. Райкин, О. Меньшиков. Увлекается плаванием, водными лыжами. Любит собак.

Живет и работает в Москве в Переделкино по соседству с дачей-музеем Бориса Пастернака, где два раза в год, 6-го февраля (День рождения Пастернака) и 30-го мая (День смерти поэта) проводит поэтические чтения с Генрихом Сапгиром, Константином Кедровым, Еленой Кацюбой и другими поэтами. Список литературы: Асеев Н. Н. Родословная поэзии: Стихи, воспоминания, письма / Н. Н. Асеев. ? М. : Советский писатель, 1990. ? 557 с.

Вознесенский А. А. На виртуальном ветру / А. А. Вознесенский. ? М. : Вагриус, 1998. ? 477 с.

Михайлов А. А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. А. Михайлов. ? М. : Художественная литература, 1970. ? 191 с.

Русские писатели и поэты : Крат. биогр. словарь / авт.-сост. С. И. Хозиева. ? М. : Рипол Классик, 2000. ? 576 с.

Щуплов А. Андрей Вознесенский: «Хочу еще дополучить от жизни»: Культовому поэту исполняется 70 лет / А. Щуплов // Российская газета. ? 2003. ? 8 мая. ? С. 25 : фот.

15 мая ? 210 лет со дня рождения русского мемуариста, декабриста Ивана Ивановича Пущина (1798-1859) 15 мая ? 210 лет со дня рождения русского мемуариста, декабриста Ивана Ивановича Пущина (1798-1859)

ИВАН ИВАНОВИЧ ПУЩИН

(1798-1859)

Пущин Иван Иванович ? коллежский асессор, судья Московского надворного суда. Родился 15 мая 1798 г., в большой семье (кроме него, было 11 детей) старинного дворянского рода, но семья была небогата. Отец ? Иван Петрович Пущин, генерал-лейтенант, генерал-интендант флота, сенатор; мать ? Александра Михайловна Рябинина. Воспитывался в Царскосельском лицее.

Иван Пущин ? «Жанно», как его называли товарищи в Лицее, был близким другом Пушкина. Главным его свойством была рассудительность.

Среди товарищей Пущин пользовался всеобщей любовью. Лицеист граф Корф, впоследствии сановник, приближенный Николая I писал о нем: «Иван Иванович Пущин, со светлым умом, чистою душою, с сильными благородными намерениями, был в Лицее любимцем всех товарищей». Если так отзывался о Пущине холодный вельможа граф Корф, то можно представить себе, как привязался к нему юный Пушкин, с его пылкой, любящей душой. Прямой и открытый характер Пущина, его спокойная рассудительность и твердые моральные правила внушали его другу-поэту не только любовь, но и глубокое уважение. Пушкин вообще легко сходился с разными людьми, но дружба с Пущиным выделялась среди всех этих дружеских отношений особой серьезностью. В его стихах, обращенных к Пущину, всегда слышатся глубокие сердечные ноты.

В Пущине с ранних лет чувствовался уже будущий общественный деятель, последовательный и убежденный сторонник свободы. Это было то общее, что роднило его с Пушкиным. Его ровный характер и благоразумие давали ему возможность играть роль старшего, и юный поэт часто поверял ему в ночных беседах через перегородку, разделявшую их комнатки, свои огорчения, и тот утешал и успокаивал чересчур впечатлительного и увлекающегося друга. Однако не надо думать, что Пущин был этакий молодой старичок, который только и делал, что читал наставления. Нет, это был живой мальчик ? он умел повеселиться и пошалить, хотя и в меру. И как это обычно бывает между мальчиками, дружба его с Пушкиным не обходилась без маленьких ссор.

Но вот наступила весна 1817 г. ? момент окончания Лицея. Пути друзей разошлись: Пушкин поступил в Коллегию иностранных дел, а Пущин ? в гвардию, в конную артиллерию.

Еще будучи в Лицее, он был частым гостем в гусарском полку, а затем стал членом «Союза благоденствия». Участие в тайном обществе положило между ним и Пушкиным известную преграду, мешавшую полной откровенности.

В мае 1820 г. Пущин был сослан на юг, и друзья расстались на целых пять лет. Это было последнее свидание друзей перед вечной разлукой.

Многое изменилось в положении друзей за пять лет. Пушкин был уже знаменитый поэт. Пущин же преобразился из блестящего гвардейского офицера в скромного судейского чиновника. В 1823 году он бросил военную карьеру и занял судейское место в Уголовной палате ? сначала в Петербурге, а потом в Москве. По тем временам это был гражданский подвиг. В суде служили люди не родовитые, бедные, необразованные, жившие взятками. А Пущин принадлежал к знатной дворянской фамилии: его дед был адмирал екатерининских времен, отец ? генерал-лейтенант. Задачей Пущина было облагородить судейское ведомство, искоренить взятки, защитить простой народ от притеснений.

В январе 1825 г. Пущин расстался с Пушкиным, а в декабре того же года вспыхнуло восстание. Пущин был в Москве, когда умер Александр I. Наступило время междуцарствия: сначала присягали Константину, а потом Николаю. Пущин был на собрании у Рылеева, когда было принято решение о восстании, и 14 декабря одим из первых пришел на Сенатскую площадь. Князя Трубетского, выбранного начальником, на площади не было. Пущин вместе с Рылеевым отправился к нему и потребовал, чтобы он явился на площадь. Но Трубецкой, потерявший веру в успех, так и не явился. Пущин принял участие в командовании. Он действовал хладнокровно и оставался на площади до картечных выстрелов. Его шуба была прострелена в нескольких местах.

Князь Горчаков предлагал Пущину побег, но он отказался. На другой день, 15 декабря, он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Верховный уголовный суд 1826 года, признав его «виновным в участии в умысле на цареубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного, в участии управлением общества, в принятии членов и в отдаче поручений и, наконец, в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов», ? приговорил его к смертной казни, которая заменена была пожизненной каторгой по указу Николая I велено было его «по лишению чинов и дворянства, сослать вечно в каторжные работы в Сибирь». С 1826 ? в Шлиссельбургской крепости, с 1828 ? в Нерчинских рудниках, тянулись годы каторги, и только через 12 лет, в 1839 г., Пущин был выпущен на поселение. По прошествии еще 8 лет он был поселен сначала в Туринске (где Пущин, по показаниям местных властей, «ничем, кроме чтения книг, не занимался»), а потом в Ялуторовске (здесь он пристрастился к сельскому хозяйству). В тюрьмах и на поселении в Сибири провёл 30 лет. Находясь в центре событий тайных обществ, он никогда не был ярким лидером, как, например, Пестель или Рылеев; не имел особенных успехов в гражданской службе. Но именно в ссылке, в Сибири, благодаря своим личным качествам он стал центром притяжения всех гонимых.

Умер Николай I, и в 1856 г. декабристы получили свободу. Пущин так же был возвращен из ссылки. Он вернулся из Сибири больной ? ссылка подорвала его здоровье. Въезд в обе столицы ему был запрещен, и он поселился под Москвой, в селе Марьине, имении вдовы декабриста М. А. Фонвизина, Натальи Дмитриевны Апухтиной. «Одна из прелестнейших женщин своего времени», ? писал о ней декабрист Н. И. Лорер. Ей посвящали стихи многие известные поэты того времени. Многие говорили, что именно она стала прототипом Татьяны Лариной, тем более, что и она сама так считала. Она вела дружескую переписку с В. Жуковским, Ф. Достоевским, Л. Толстым. Последний и вовсе намеревался сделать ее главной героиней своего романа «Декабристы».

Оставив двух малолетних сыновей на попечение родственников, уехала за первым мужем М. А. Фонвизиным в Сибирь. Жены декабристов, уезжая, давали согласие на нечеловеческие условия: «Она лишается всех прав, званий, титулов и имущества, становится женой ссыльно-каторжного. Дети, рождённые в Сибири, становятся казёнными заводскими крестьянами». Даже когда умер отец и ослепла мать, Бенкендорф отказал ей в поездке домой. Двое сыновей ? Иван и Богдан, родившиеся в Сибири, умерли малолетними. Дмитрий и Михаил, оставшиеся на попечении Ивана Александровича Фонвизина, учились в Московском университете, увлеклись революционно-демократическими взглядами «петрашевцев», чуть было не угодили в Сибирь. Потеряв всех детей, здоровье, с больным мужем на руках, вернулась она из Сибири. Через год М. А. Фонвизин умирает, и она пишет в своём письме Пущину, в Сибирь: «Как будто жизнь ушла из меня». Три года понадобилось для того, чтобы вновь обрести покой. В 1857 году она вышла замуж за Пущина. Все друзья декабриста одобрили этот брак. Наталья Дмитриевна продолжала вести дела по всем доставшимся в наследство поместьям, переписку с друзьями и родственниками, хлопотала об освобождении своих крепостных. В это время, уже тяжело больной, Пущин написал основной труд своей жизни ? «Записки о Пушкине», переиздававшийся десятки раз. Известно, что перед смертью А. С. Пушкин сказал: «?жаль, что нет рядом Пущина и Малиновского, мне было бы умирать значительно легче?»

Умер Пущин в апреле 1859 года в Марьине, похоронен в Бронницах у городского собора, его могила находится рядом с могилой его товарища М. A. Фонвизина. После смерти Пущина Наталья Дмитриевна уехала из Марьино. Жила в Москве. Её похоронили в Покровском монастыре, рядом с родителями. Список литературы: Беспалова Л. А. И дум высокое стремленье: Декабристы-литераторы на поселении в Тобольской губернии / Л. А. Беспалова. ? Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. ? 158 с.

Мещалкина Ю. Наталья Дмитриевна Фонвизина / Ю. Мещалкина // Берегиня дома твоего. ? 2005. ? N 3. ? С. 11-15

Павлов В. Надворный судья : [О декабристе ? Иване Пущине, в 1823-1825 гг. был судьей Моск. надвор. суда] / В. Павлов // Человек и закон. ? 2000. ? N 2. ? С. 42-46

Сурат И. «Кто из богов мне возвратил» : [О встрече Пушкина А. С. и Пущина И. И. 11 января 1825 года в Михайловском, которая помешала Пушкину принять участие в восстании декабристов] / И. Сурат // Знание-сила. ? 1997. ? N 12. ? С. 105-112

Сурат И. Кто из богов мне возразил : (Пушкин, Пущин и Гораций) / И. Сурат // Народное образование. ? 1999. ? N 3/4. ? С. 43-52

Эйдельман Н. Я. «Прекрасен наш союз?» / Н. Я. Эйдельман. ? Изд. 2-е. ? М. : Молодая гвардия, 1982. ? 239 с.

17 мая ? 130 лет со дня рождения французского писателя Анри Барбюса (1873-1935) 17 мая ? 130 лет со дня рождения французского писателя Анри Барбюса (1873-1935)

АНРИ БАРБЮС

(1873-1935)

Анри Барбюс родился 17 мая 1873 года в небольшом городке Аньере неподалеку от Парижа. Его отец, Адриен Барбюс, был профессиональным литератором, он был французом, а мать англичанкой. Отец писателя опубликовал несколько романов, а его пьеса «Дело Коверли» с успехом шла на сценах театров столицы. Он начал рано приобщать сына к литературе, знакомить с произведениями мировой и национальной классики.

Окончив школу, Анри Барбюс продолжал свое образование в коллеже, а затем изучал литературу в Сорбоннском университете, затем защитился на кафедре философии. В студенческие годы он увлекается творчеством Леконта де Лиля, Шарля Бодлера, Виктора Гюго и сам пробует силы в поэзии.

Мировоззрение Барбюса формировалось в сложную пору идейных исканий конца века, когда многие его сверстники, разочарованные общественными установлениями и нравственными принципами, с тревогой думали о будущем, страшились его. Все это, естественно, не могло не сказаться на раннем творчестве начинающего писателя. Пессимистические тона доминируют в его первой поэме «Прощание», которая была опубликована в 1893 году в газете «Эко де Пари».

Поэма привлекла внимание «короля поэтов» Катюля Мендеса, и он принял самое горячее участие в судьбе даровитого юноши. Под его покровительством в 1895 году появляется в свет первый сборник стихов Барбюса, объединенных общим названием «Плакальщицы». Название этого сборника довольно верно отражало его содержание. Грустная лира поэта рассказывала о неустроенности окружающей жизни, о растерянности человека перед кажущейся бесплодностью стремлений изменить ее к лучшему. Книга «Плакальщицы» открыла Барбюсу путь в литературные круги. В эти годы он знакомится с писателями Полем Клоделем, Жюлем Ренаром, автором произведений из жизни народа, поэтом Полем Валери. Он часто бывает на еженедельных встречах у Жозе Мария Эредия. 18 августа 1898 года Анри Барбюс женится на дочери своего покровителя Катюля Мендеса Элионе. Не имея возможности заработать на жизнь литературным трудом, Барбюс поступает на службу в Министерство внутренних дел, а в 1899 году он получает должность заместителя начальника канцелярии Министерства земледелия. Но вскоре он отказывается от этой должности и посвящает себя целиком литературе и журналистике.

В 1903 году в издательстве Фаскель выходит вторая книга Анри Барбюса ? роман «Умоляющие». Это произведение было задумано писателем как психологическое исследование душевного состояния молодого человека, современника Барбюса, тщетно ищущего истину.

Спустя пять лет, в 1908 году, Барбюс публикует роман «Ад». Для этого произведения, так же как и для «Умоляющих», характерно то, что автор воспроизводит происходящие события через восприятие главного героя, одинокого молодого провинциала, перед глазами которого разворачиваются самые разнообразные картины жизни с разноликими персонажами, представителями различных слоев общества. Через всю книгу проходит мысль, которую в свое время высказал Ги де Мопассан, что «люди далеки друг другу, как звезды в небе» и человек не властен, не способен разорвать рамки одиночества. Роман «Ад» вызвал у современников самые противоречивые оценки. Ревнители буржуазной морали, всячески смакуя содержащиеся в книге натуралистические сцены, сочли ее безнравственной. Прогрессивная критика увидела в романе возросшее мастерство художника в изображении правдивых сцен и действующих лиц, а главное, в верности передачи духовной атмосферы Франции того времени. Роман «Ад» был важной вехой на пути идейно-творческой эволюции таланта Барбюса, на его пути к реалистическому искусству.

Начавшаяся в 1914 году первая мировая война коренным образом изменила жизнь и творчество Анри Барбюса. В возрасте сорока одного года он добровольно вступил в армию, полагая, что идет защищать правое дело мира в справедливой войне с разбойничьим милитаризмом. Около двух лет провел Анри Барбюс на фронте как простой солдат-доброволец 231-го пехотного полка. На собственном опыте он познал суровые моральные невзгоды и физические истязания этой чудовищной бойни. И в романе «Огонь», который он замыслил, находясь еще в окопах, он, по словам М. Горького, «глубже, чем кто-либо до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения». Нелегким был путь Анри Барбюса от «Плакальщиц», где он отдал дань декадентству и настроениям той молодежи, которая с тревогой смотрела в будущее, до «страшной и радостной книги» ? романа «Огонь» (Гонкуровская премия, 1917), признан одним из лучших романов о войне.

Война 1914-1918 была тем потрясением, которое помогло Барбюсу найти правильный путь. Поэт человеческого страдания был обращен к подлинной действительности. Война не только предоставила ему потрясающие факты для изображения, но и обнажила перед ним социальную подоплеку страдания. Впервые он понял, что те трагические противоречия, разрешить которые он так тщетно стремился, имеют свои корни в классовых противоречиях общества. «Довольно войн!» Все чаще и громче раздаются гневные возгласы приросших к земле людей, изнуренных голодом, похожих на ком грязи. «Довольно войн!.. Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь!» Приникший к земле солдат отрывает голову и произносит: «Сражаются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия!»

Солдаты начинают доискиваться истины, они хотят понять и трезво, опираясь на собственный опыт, оценить смысл происходящего. Они осознают теперь, что война ? это насилие и издевательство над здравым смыслом, что она противна самой человеческой природе. Народы ? ничто, а они должны стать всем, ? говорит Барбюс, не подозревая что, исторической фразе, которой больше ста лет, он придал великий всемирный смысл.

Народы ? ничто, а они должны стать всем! Значение романа определяется не только тем, что это была первая правдивая книга о войне, написанная ее участником, рядовым солдатом, познавшим бессмысленную жестокость чудовищного кровопролития, но и тем, что роман помог людям понять смысл происходящих событий, очистить сознание от лжи официальной пропаганды и подготовить его для восприятия других, революционных истин. Для Анри Барбюса «Огонь» стал этапным произведением на его большом творческом пути. Преодолев пессимизм ранних своих произведений, он пришел к отрицанию правопорядков частнособственнического мира, к осознанию простой и великой истины ? необходимости революционного переустройства общества.

«Огонь» вызвал злобу и ненависть правящих кругов и официальной критики. Барбюса называли предателем, человеком, которого необходимо привлечь к суровой ответственности. Некий аббат Сирек дошел до того, что заявил: «Если военные трибуналы ставят к стенке бедного солдата за то, что он отказывается пролить свою кровь во имя родины, то какого же наказания заслуживаете вы, господин Барбюс?» Но роман «Огонь» был с благодарностью принят простым народом.

События первой мировой войны привлекли внимание многих художников. Об этой трагедии были написаны десятки книг. Но среди них выделяются три романа, которые вышли почти одновременно, в 1929 году: «Прощай, оружие!» Хемингуэя, «На Западном фронте без перемен» Ремарка и «Смерть героя» Олдингтона. При всем своеобразии трактовки этой сложной темы всех их объединяет ненависть к войне. Можно утверждать, что Ричард Олдингтон, Эрнест Хемингуэй и Эрих Мария Ремарк испытали воздействие «Огня» Анри Барбюса. Так или иначе, но они тянутся корнями к этому роману, созданному в 1916 году. Поэтому значение его состоит еще и в том, что он оказал несомненное влияние на последующих писателей, обращавшихся к этой теме.

Логическим продолжением «Огня» был вышедший в свет три года спустя роман «Ясность». Он явился знаменательной вехой в формировании революционных взглядов писателя, происходившем под влиянием побед русских, свершивших социалистическую революцию. Роман был опубликован в ту пору, когда мысли людей были прикованы к этому историческому событию, и необходимости переустройства мира на началах, провозглашенных русской революцией.

В романе «Ясность» показана судьба обыкновенного конторского служащего Симона Полэна. Уныло и однообразно тянется день за днем его жизнь. В один и тот же час он приходит на службу, садится за конторку и раскрывает книгу реестров, которая стала его неизменным спутником. Симона мало заботят происходящие события, он безразличен к ним, его мысли устремлены к одной цели ? выбиться в люди, не быть похожим на окружающих его клерков, стать одним из тех буржуа, на которых он смотрел с тайной завистью. С большой реалистической глубиной Барбюс показал, как психология буржуа, болотная трясина обывательщины все глубже затягивает Симона. Но вот разразилась первая мировая война. Она резко изменила монотонное течение жизни в провинциальном городке Вивье. Симон Полэн вместе с тысячами ему подобных молодых людей попадает на фронт. Ошеломленный и придавленный лавиной кровавых событий и нескончаемостью страданий, бредет он по полям войны. Огромные массы людей, среди которых затерялся Симон, спешат в неизвестное, навстречу смерти. Мысли Симона сосредоточены на отыскании различия между собой и теми, с кем он воюет. Но во всем он видит только сходство. Хотя Симон и его враги говорят на разных языках, одеты в разные одежды, у них различные привычки, но он и его враги ? простые люди, у них одинаковые невзгоды и горести; как он, так и его враги вырваны из жизни не по собственной воле, убивают друг друга, не желая того. Война открыла Симону глаза. Он увидел ту бездну несчастий, куда влекут простых людей. Произошло превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера под влиянием войны.

Анри Барбюс активно участвовал в политической борьбе не только как художник, но и как общественный деятель. Он был в полном смысле слова писателем-борцом и принял активное участие в политических битвах, развернувшихся после первой мировой войны. В 1919 году он обратился к писателям мира с призывом создать Международную организацию деятелей культуры, которая должна разъяснять народам смысл происходящих событий, бороться против лжи и обмана. На этот призыв откликнулись многие выдающиеся писатели самых различных творческих индивидуальностей и убеждений. Так в 1919 году родилась группа «Кларте» («Ясность»). В нее вошли Ромен Роллан, Томас Гарди, Анатоль Франс, Стефан Цвейг, Герберт Уэллс, Томас Манн и другие. Он посвятил свою деятельность пропаганде пацифизма, социального равенства и интернациональной солидарности интеллектуалов; Барбюс основал также Всемирный комитет против войны и фашизма.

Статьи и речи Барбюса, призывающие интеллигенцию всех стран объединиться и дать отпор старому строю, свидетельствуют о гражданском мужестве писателя, о его озабоченности участью простого народа. 12 октября 1919 года писатель публикует в газете «Юманите» статью «Мы обвиняем!..», названную по аналогии со знаменитым «Я обвиняю!..», письмом Эмиля Золя президенту Французской республики Феликсу Фору. В 1898 году с возгласом «Я обвиняю!..» Золя поднял голос в защиту невинного человека ? Альфреда Дрейфуса, жертвы политических интриг, мрачных сил национализма. Барбюс в «Мы обвиняем!..» обращался ко всем людям с лозунгом защитить Советскую республику. Писатель обвинял правительства Франции, Англии и США в том, что они стремятся потопить в крови русскую республику, виновную лишь в том, что она осуществила свою мечту о свободе.

В 1921 году Барбюс в книге «С ножом в зубах» призывал писателей, художников, ученых покончить с безразличием, равнодушием и инертностью и сделать выбор. Путь, по которому шел Барбюс, неизбежно должен был привести его в ряды коммунистов. В январе 1923 года он вступил во Французскую коммунистическую партию. В июне 1926 года он публикует книгу «Палачи». Она была результатом его поездки по Балканским странам. Писатель поведал в ней правду о белом терроре, пытках, массовом уничтожении людей в Румынии, Болгарии, Югославии. Опираясь на факты, он рассказал миру о тех чудовищных преступлениях, которые совершают фашистские правительства этих стран.

В 1928 году выходят в свет «Правдивые повести». Книга эта стала крупным событием творческой биографии Анри Барбюса, писателя-коммуниста. В «Посвящении», которым она открывается, автор говорит, что в публикуемых рассказах запечатлены только реальные жизненные факты, очевидцем которых в большинстве случаев был он сам, в них даже сохранены подлинные имена действующих лиц.

Писатель-гуманист призывал к защите мира, к борьбе против войны. В начале тридцатых годов Барбюс создал книгу о творце «Ругон-Маккаров», о человеке, который в смутную пору разгула милитаризма, поповщины и шовинизма был совестью Франции. Через всю эту замечательную книгу красной нитью проходит утверждение литературы жизненной правды, неразрывно связанной с интересами народа, литературы как активного воспитателя масс в духе борьбы за уничтожение всяческого произвола и угнетения.

Барбюс был активным политическим борцом. И где только не появлялась его высокая, сухая фигура «странствующего рыцаря», как его назвал Ромен Роллан, ? в Америке и Китае, в Австрии и Болгарии, в Югославии и Румынии, в Голландии и Германии, ? он участвовал в работах различных конгрессов, выступал на митингах, предостерегая людей от опасности происков фашизма.

Активный антимилитарист и поборник мирового коммунизма, он после первой поездки в СССР напечатал в 1927 книгу «Россия», с тех пор он был частым и желанным гостем в СССР. Затем, доказывая близость христианской и коммунистической философских доктрин, написал книги «Иисус» и «Иуды Иисуса». После публикации книги «Сталин» (1935) Барбюс приехал в Москву. Он восхищался успехами советских людей, советской литературой. Болезнь рано оборвала жизнь Анри Барбюса. Скончался он в Москве 30 августа 1935 года. Его тело было перевезено на родину и погребено в Париже на кладбище Пер-Лашез. На могиле писателя установлен памятник из розового мрамора, который прислали рабочие Урала. Список литературы Гуро И. Р. Анри Барбюс / И. Р. Гуро, Л. Фоменко. ? М. : Молодая гвардия, 1962. ? 272 с.

Воронцова Т. В гостях у «старшего брата» : [О визитах заруб. писателей в СССР в 30-е годы XX в.] / Т. Воронцова // Литература. ? 2003. ? N 9 (март). ? С. 10-12

Зарубежные писатели: Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. Ч. 1 : А-Л / Под ред. Н. П. Михальской. ? М. : Дрофа, 2003. ? 688 с.

«У нас мало расстреливают»: Беседа И. В. Сталина с А. Барбюсом: [французский писатель-антифашист] // Источник. ? 1999. ? N 1. ? С. 101-105

26 мая ? 100 лет со дня рождения русского драматурга Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986) 26 мая ? 100 лет со дня рождения русского драматурга Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986)

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АРБУЗОВ

(1908-1986)

Алексей Николаевич родился 26 мая 1908 года в Москве. В результате сложных семейных обстоятельств (уход отца из семьи, болезнь матери) с одиннадцати лет бродяжничал, попал в колонию «трудных» детей. Учился в частной гимназии в 1916 г. Революция 1917 г. помешала ему получить систематическое образование. В 14 лет начал работать статистом в Мариинском театре. В 16 лет попадает в драматическую студию, которой руководил П. Гайдебуров, блестящий актер и режиссер. Случайно встретившийся на его пути передвижной театр дал мальчику новый жизненный ориентир. Сначала он был актером, испытав огромное влияние личности и творчества известного театрального деятеля П. П. Гайдебурова, организовавшего в Петрограде

Первый передвижной театр и при нем школу, которую он с успехом закончил. Весной 1928 г. Арбузов уходит из театра, чтобы создать вместе с группой молодых актеров свой «Цех экспериментальной драмы». После его распада принимает участие в организации театра на колесах (агитвагон) (1928-1929), который ездит со спектаклями по малым городам России. Собственного драматурга театр не имел, поэтому Арбузов сам взялся за перо. Тогда же начал пробовать себя в драматургии, первая пьеса, поставленная профессиональными театрами, ? «Класс» (1930).

В начале 1930-х годов Арбузов переезжает в Москву, посещает занятия в театральной школе и вскоре становится заведующим литературным отделом театра малых форм Пролеткульта. Отдавая дань эстетическим тенденциям «нового» искусства с его тяготением к прямолинейной лозунговости и в то же время фактографической точности и «производственному» сюжету, Арбузов формирует соответствующий репертуар, задумывает пьесу о шахтерах, для чего едет в донбасский рабочий поселок; знакомится с жизнью заводов и строек. Интерес вызывает у Арбузова театр Вс. Мейерхольда; начинающий драматург входит в кружок творческой молодежи, объединившейся вокруг Э. Гарина (А. Гладков, И. Шток, В. Плучек и др.). Весной 1932 г. Арбузов женился, у него появилась дочь.

Первый большой успех принесла Арбузову комедия «Шестеро любимых» (1935), написанная для журнала «Колхозный театр».

В мае 1938 г. Плучек, Арбузов и Гладков, решив писать коллективно и методом импровизации пьесу о первых строителях Комсомольска. Создали свою «Государственную театральную московскую студию», в которой в 1940, главным образом усилиями Арбузова, была создана пьеса «Город на заре» (первая постановка ? 1941) ? хроника, героем которой явилось Время, а одним из действующих лиц ? Хор комсомольцев-строителей города, но война помешала долгой жизни этого спектакля.

За несколько месяцев студийцы дали более 40 спектаклей, о которых прошли бурные диспуты в МГУ и МИФЛИ. Во время Великой Отечественной войны часть студии превратилась во Фронтовой театр. Арбузов написал пьесу «Бессмертный» (1942 совм. с Гладковым) и «Домик в Черкизове» (1943).

Созданная в 1938 г. пьеса «Таня» сделала драматурга по-настоящему знаменитым. Спектакли по пьесе были сразу поставлены в театрах Новосибирска, Смоленска, Ярославля, Горького, затем почти во всех театрах страны (особенно успешной оказалась постановка 1939 в Театре Революции с Марией Бабановой в главной роли).

С этой камерной лирической драмы о любви, семейном взаимопонимании и женском призвании, вызывающей до сих пор много споров и не утратившей зрительского интереса вплоть до конца 20 в., начинается разработка в драматургии Арбузова психологических проблем. Так, одна из лучших пьес Арбузова «Годы странствий» (1954), охватывая время с 1937 по 1945 гг., стремится дать картину не столько сюжетных перемещений, сколько «странствий» души мятущегося главного героя. Большой и продолжительный успех (в т.ч. на зарубежной сцене) выпал на долю пьесы Арбузова «Иркутская история» (1959), посвященной известной актрисе Юлии Борисовой, которая и сыграла главную роль в первой ее постановке на сцене Театра имени Евг. Вахтангова (реж. Евг. Симонов). Пьеса, сочетавшая черты монументально-героической, камерно-лирической и социально-бытовой драмы, в максимальной степени выявила свойственное Арбузову тяготение к острым ситуациям, нестандартным, «неправильным» и ярким характерам, вкус к органическому смешению театральных стилей и жанров.

Главная тема Арбузова ? тема молодежи. Он по святил ей свою первую драму «Город на заре». И эта же тема стоит в центре одной из его последних пьес ? «Мой бедный Марат». Средний возраст арбузовских героев 20-25 лет. Партийная принадлежность ? ВЛКСМ. И если в его пьесах фигурируют люди некомсомольского возраста, то лишь в той мере, в какой это диктуется законами самой жизни.

Тема арбузовских пьес тесно связана с их романтическим стилем. Герои Арбузова ? это люди, в которых романтика юности, ее мечтательность, ее порывы, ее ищущий дух сочетаются с той романтикой, какая свойственна созиданию новых, еще незнакомых человечеству форм жизни.

Жизнь молодых арбузовских героев овеяна и романтикой странствий. И это верно отражает биографические черты поколения первооткрывателей и первосозидателей.

Художественные особенности арбузовских пьес, их романтический колорит, их хроникальное построение не случайны и определены главной проблемой, занимающей Арбузова как писателя.

Проблема эта ? воспитание и рост молодежи в условиях коммунистического строительства. Арбузов хочет раскрыть душу молодого человека эпохи, показать, как формируют его сознание новый труд и новый быт, изобразить взаимоотношения, складывающиеся в среде молодежи, ? товарищество, вражду, любовь, соперничество, рассказать о ее жизненных стремлениях и духовных интересах.

В этой связи Арбузова особенно занимает один вопрос. Это ? сущность подлинной и ложной романтики. Все основные герои Арбузова находятся в плену ложной романтики. И конфликты, переживаемые ими, обусловлены преодолением этой мнимой, иллюзорной романтики и достижением романтики подлинной. Ложная романтика ? это романтика призрачная, отвлеченная, книжная. Она рождена юной незрелостью героев или недостатками их мировоззрения. Романтика подлинная ? это романтика самой советской жизни, наполняющего ее созидания и напряженной творческой борьбы.

Различные аспекты повседневной жизни современника, острота психологических коллизий представлены в следующих пьесах Арбузова: «Потерянный сын» (1961), «Мой бедный Марат» (1965), «Счастливые дни несчастливого человека» (1968), «Сказки старого Арбата» (1970), «Мое загляденье» (1972), «Вечерний свет» (1974), «Старомодная комедия» (1975), «Ожидание» (1976), «Жестокие игры» (1978), «Воспоминание» (1981), «Победительница» (1983) и др.

Мудрый и благожелательный не только в творчестве, но и в жизни, Арбузов поддержал в свое время начинающих А. Володина, А. Вампилова, Л. Петрушевскую и многих других литераторов (в начале 1970-х годов был организатором студии-мастерской молодых драматургов). За границей начинают ставить пьесы А. Арбузова: в Лондоне ? «Счастливые дни несчастливого человека», «Старомодную комедию», ее же ставят в Париже. 20 апреля 1986 года Арбузов умер. Похоронен в Москве. Список литературы Арбузов А. Н. Избранное : в 2 т. Т. 1 / А. Н. Арбузов ; [предисл. Н. Крымовой]. ? М. : Искусство, 1981. ? 756 с.

Вишневская И. Л. Драматургия верна Времени : Кн. для учителя / И. Л. Вишневская. ? М. : Просвещение, 1983. ? 159 с.

Вишневская И. Л. Алексей Арбузов: очерк творчества / И. Л. Вишневская. ? М. : Советский писатель, 1971. ? 231 с.

Громова Маргарита Ивановна «Минувшим нас обвеет и обнимет» : [К 90-летию со дня рождения А. Н. Арбузова (1909-1986)] / Громова Маргарита Ивановна // Литература в школе. ? 1998. ? N 4. ? С. 76-87

Драма первой половины XX века / Предисл. О. Б. Кушлиной. ? М. : Слово, 2000. ? 824 с.

Русская литература XX века : учеб. пособие для пед. вузов : в 2 т. Т. 2 : 1940-1990-е годы / под ред. Л. П. Кременцова. ? М. : AKADEMIA, 2002. ? 458 с.

Рюрикова М. Внесемейный человек : [Дети драматурга А. Арбузова вспоминают об отце] / М. Рюрикова // Огонек. ? 2003. ? N 26 (июль). ? С. 48-50 : фот.

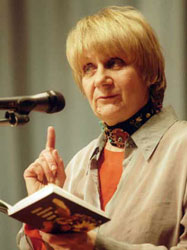

26 мая ? 70 лет со дня рождения российской писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской (1938) 26 мая ? 70 лет со дня рождения российской писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской (1938)

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА ПЕТРУШЕВСКАЯ

(р. 1938)

Петрушевская Людмила Стефановна родилась 26 мая 1938 года в Москве в семье служащих. Прожила тяжелое военное полуголодное детство, скиталась по родственникам, жила в детдоме под Уфой.

После войны вернулась в Москву окончила факультет журналистики Московского государственного университета, работала редактором на телевидении.

Петрушевская рано начала сочинять стихи, писать сценарии для студенческих вечеров, всерьез не задумываясь о писательской деятельности.

Первым опубликованным произведением был рассказ «Через поля», появившийся в 1972 в журнале «Аврора». С этого времени проза Петрушевской не печаталась более десятка лет.

Первые же пьесы были замечены самодеятельными театрами: пьеса «Уроки музыки» (1973) была поставлена Р. Виктюком в 1979 г. в театре-студии ДК «Москворечье» (Студенческом театре МГУ) и почти сразу запрещена (напечатана лишь в 1983).

Постановка «Чинзано» была осуществлена театром «Гаудеамус» во Львове. Профессиональные театры начали ставить пьесы Петрушевской в 1980-е: одноактная пьеса «Любовь» в Театре на Таганке, «Квартира Коломбины» в «Современнике», «Московский хор» во МХАТе. Долгое время писательнице приходилось работать «в стол» ? редакции не могли публиковать рассказы и пьесы о «теневых сторонах жизни». Не смотря на все это Петрушевская не прекращала работы, создавая пьесы-шутки («Анданте», «Квартира Коломбины»), пьесы-диалоги («Стакан воды», «Изолированный бокс»), пьесу-монолог («Песни XX века», давшую название сборнику ее драматургических произведений).

Действие пьес Петрушевской происходит в обыденных, легко узнаваемых обстоятельствах: в дачном домике («Три девушки в голубом», 1980), на лестничной площадке («Лестничная клетка», 1974) и т.п. Личности героинь выявляются в ходе изматывающей борьбы за существование, которую они ведут в жестоких жизненных ситуациях. Петрушевская делает зримой абсурдность обыденной жизни, и этим определяется неоднозначность характеров ее персонажей. В этом смысле особенно показательны тематически связанные пьесы «Чинзано» (1973) и «День рождения Смирновой» (1977), а также пьеса «Уроки музыки». В финале «Уроков музыки» происходит полное преображение персонажей в своих антиподов: романтически влюбленный Николай оказывается циником, разбитная Надя ? женщиной, способной на глубокое чувство, добродушные Козловы- примитивными и жестокими людьми.

Диалоги в большинстве пьес Петрушевской построены таким образом, что каждая следующая реплика зачастую меняет смысл предыдущей. По мнению критика М. Туровской, «современная бытовая речь? сгущена у нее до уровня литературного феномена. Лексика дает возможность заглянуть в биографию персонажа, определить его социальную принадлежность, личность».

Одна из самых известных пьес Петрушевской ? «Три девушки в голубом». Внутреннее богатство ее главных героинь, враждующих между собой родственниц, состоит в том, что они оказываются способны жить вопреки обстоятельствам, по велению сердца.

Петрушевская показывает в своих произведениях, как любая жизненная ситуация может перейти в собственную противоположность. Поэтому выглядят естественными сюрреалистические элементы, прорывающие реалистическую драматургическую ткань. Так происходит в одноактной пьесе «Анданте» (1975), рассказывающей о мучительном сосуществовании жены и любовницы дипломата. Имена героинь ? Бульди и Ау ? так же абсурдны, как их монологи. В пьесе «Квартира Коломбины» (1981) сюрреализм является сюжетообразующим принципом.

Литературовед Р. Тименчик считает, что в пьесах Петрушевской присутствует прозаическое начало, которое превращает их в «роман, записанный разговорами». Проза Петрушевской так же фантасмагорична и одновременно реалистична, как и ее драматургия. Язык автора лишен метафор, иногда сух и сбивчив. Рассказам Петрушевской присуща «новеллистическая неожиданность» (И. Борисова). Так, в рассказе «Бессмертная любовь» (1988) писательница подробно описывает историю нелегкой жизни героини, создавая у читателя впечатление, будто считает своей главной задачей именно описание бытовых ситуаций. Но неожиданный и благородный поступок Альберта, мужа главной героини, придает финалу этой «простой житейской истории» притчевый характер.

Персонажи Петрушевской ведут себя в соответствии с жестокими жизненными обстоятельствами, в которых вынуждены жить. Например, главная героиня рассказа «Свой круг» (1988) отказывается от единственного сына: она знает о своей неизлечимой болезни и пытается бессердечным поступком заставить бывшего мужа взять на себя заботу о ребенке. Однако ни один из героев Петрушевской не подвергается полному авторскому осуждению. В основе такого отношения к персонажам лежит присущий писательнице «демократизм? как этика, и эстетика, и способ мышления, и тип красоты» (Борисова).

Стремясь создать многообразную картину современной жизни, цельный образ России, Петрушевская обращается не только к драматургическому и прозаическому, но и к поэтическому творчеству. Жанр написанного верлибром произведения «Карамзин» (1994), в котором своеобразно преломляются классические сюжеты (например, в отличие от бедной Лизы, героиня по имени бедная Руфа тонет в бочке с водой, пытаясь достать оттуда припрятанную бутылку водки), писательница определяет как «деревенский дневник». Стиль «Карамзина» полифоничен, размышления автора сливаются с «песнопениями луга» и разговорами героев.

В последние годы Петрушевская обратилась к жанру современной сказки. Пишет сказки как для взрослых, так и для детей: «Жил-был будильник», «Ну, мама, ну!» ? «Сказки, рассказанные детям» (1993); «Маленькая волшебница», «Кукольный роман» (1996) и другие произведения этого жанра написаны в абсурдистской манере, заставляющей вспомнить «Алису в Стране Чудес» Л. Кэррола.

Проза Петрушевской продолжает ее драматургию в тематическом плане и в использовании художественных приемов. Ее произведения представляют собой своеобразную энциклопедию женской жизни от юности до старости: «Приключения Веры», «История Клариссы», «Дочь Ксени», «Страна», «Кто ответит?», «Мистика», «Гигиена» и многие другие. В 1990 г. был написан цикл «Песни восточных славян», в 1992 г. ? повесть «Время ночь».

По сценариям Людмилы Петрушевской был поставлен ряд мультфильмов: «Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник» (1976), «Краденое солнце» (1978), «Сказка сказок» (1979, реж. Юрий Норштейн), «Заячий хвостик» (1984), «Кот, который умел петь» (1988).

Рассказы и пьесы Петрушевской переведены на многие языки мира, ее драматургические произведения ставятся в России и за рубежом. Л. Петрушевская живет и работает в Москве. Список литературы Васильева М. Так сложилось : [Людмила Петрушевская] / М. Васильева // Дружба народов. ? 1998. ? N 4. ? С. 208-217

Вирен Г. Такая любовь // Октябрь. ? 1989. ? N 3

Касаткина Т. Литература после конца времен : [О совр. рус. литературе, о произведениях: Л. Петрушевской «Маленькая Грозная», Д. Галковского «Бесконечный тупик», М. Бутова «Свобода», Ю. Малецкого «Проза поэта» и др.] / Т. Касаткина // Новый мир. ? 2000. ? N 6. ? С. 187-202

Лебедушкина О. Книга царств и возможностей : [Людмила Петрушевская] / О. Лебедушкина // Дружба народов. ? 1998. ? N 4. ? С. 199-207

Ремизова М. Мир обратной диалектики: О прозе Людмилы Петрушевской / М. Ремизова // Независимая газета. ? 2000. ? 21 апр. ? С. 7

Славникова О. Петрушевская и пустота / О. Славникова // Вопросы литературы. ? 2000. ? N 2. ? С. 47-60

Туровская М. Трудные пьесы Людмилы Петрушевской // Новый мир. ? 1985. ? N 12 Информация подготовлена .

наверх наверх

|