Февраль 2008

8 февраля ? 180 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 8 февраля ? 180 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905)

ЖЮЛЬ ВЕРН

(1828-1905)

Жюль-Габриель Верн родился 8 февраля 1828 года в старинном городе Нанте, расположенном на берегу Луары, недалеко от ее устья. Это один из крупнейших портов Франции, откуда океанские парусники совершали рейсы к далеким берегам самых разных стран.

Жюль Верн был старшим сыном адвоката Пьера Верна, который имел свою адвокатскую контору и предполагал, что со временем сын унаследует его дело. Честность Пьера Верна вошла у горожан в поговорку, практика процветала. Мать писателя, урожденная Аллотт де ла Фюйе, происходила из древнего рода нантских судовладельцев и кораблестроителей.

Однако сын не выказал никакого желания корпеть над скучной юриспруденцией, он предпочитал запоем поглощать совсем другие книги ? романы с приключениями и путешествиями. Страсть к дальним странствиям оставалась чисто платонической, «книжной» до лета 1839 года, когда 11-летний подросток, вконец возбужденный видом швартовавшихся в порту парусников, решил бежать и устроиться юнгой на один из них шхуну «Корали», отправляющуюся в Вест-Индию. Жюль договорился с юнгой-сверстником, чтобы тот, тайно проведя его на борт, сам потом сошел на берег. Уговоры были подкреплены родительскими медяками, сэкономленными на сладком. Фантастичнее всего в этом плане было то, что он почти удался: мальчик незаметно пробрался на корабль и вышел на нем в море. Неизвестно, чем бы закончилась авантюра, если бы не забившие тревогу родители: они быстро вышли на «продажного» юнгу, который легко «раскололся» на учиненном ему допросе. После чего Пьер Верн на первом же паровом боте поспешил в соседний порт, где бросил якорь парусник, и успел перехватить сбежавшее чадо. Жюлю задали хорошую трепку, посадили в качестве наказания на хлеб и воду, кроме того, мать заставила его поклясться, что «впредь он будет путешествовать только в мечтах». Клятву Жюль все-таки нарушил, но это случилось гораздо позже? Будучи уже известным писателем, он признавался: «Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства».

Окончив школу, Жюль Верн уступил настояниям отца и отбыл в Париж учиться на юриста в Школу права и получил диплом. Однако, получив его («вымучив», по его собственным словам), он окончательно отказался от уготованной ему «теплой» адвокатской конторы в Нанте, предпочтя ей рискованный труд начинающего литератора. Отец выбора сына не одобрил, но все же регулярно посылал ему деньги, которых, впрочем, хватало лишь на самое необходимое. Первым увлечением Жюля Верна, молодого писателя и завсегдатая литературных салонов, стала драматургия ? самый надежный, как ему казалось, путь к успеху. В 1847 году Верн написал первую пьесу в стихах - «Александр VI», за которой последовали другие исторические драмы в духе Дюма-отца. Кстати, на сцене основанного им Исторического театра увидели свет многие пьесы Верна, которые, однако, не принесли ему ни славы, ни стабильного заработка. Полтора десятка лет, в течение которых молодой драматург упрямо пытался завоевать парижскую сцену, его средний месячный заработок составлял скромные 125 франков, из которых 35 уходило на оплату комнаты, 65 - на еду, а оставшиеся 25 ? «на дрова, освещение, почтовые расходы, на ботинки? починку одежды, бумагу и все-все».

Наитие привело Жюля Верна в Национальную библиотеку, где он слушал лекции и научные диспуты, свел знакомство с учеными и путешественниками, читал и выписывал из книг заинтересовавшие его сведения по географии, астрономии, навигации, о научных открытиях, не совсем пока представляя, зачем ему это может понадобиться.

После 1851 года Жюль Верн начал прирабатывать на стороне. Он занимался репетиторством, служил некоторое время по специальности ? в нотариальной конторе, банке, а также был секретарем Лирического театра. Но подобная «халтура» отрывала от главного, и со временем Верн от нее отказался. В конце 1850-х годов он женился на молодой вдове, и один из ее близких родственников, биржевой маклер, предложил будущей литературной знаменитости помогать ему за скромное вознаграждение. Эта работа какое-то время фактически была единственным стабильным источником дохода молодой семьи. И все же, несмотря на постоянную нужду, Жюль Верн не терял оптимизма ? в письме к отцу он предрек самому себе литературную славу к 35-летнему возрасту.

Наконец Жюлю Верну удалось опубликовать несколько морских и географических рассказов. Как начинающий литератор, он познакомился с Виктором Гюго и Александром Дюма, который стал ему покровительствовать. Возможно, именно Дюма, создающий в это время серии своих авантюрных романов, охватывающих почти всю историю Франции, посоветовал молодому другу переключиться с исторических пьес на «романы о науке» и сосредоточить внимание на теме путешествий. Жюль Верн зажегся грандиозной идеей описать весь земной шар ? природу, животных, растения, народы и обычаи. Он решил объединить науку и искусство и населить свои романы небывалыми) доселе героями.

Жюль Верн порвал с театром и в 1862 году завершил свой первый роман «Пять недель на воздушном шаре». Слава пришла к Верну в 1863 году, когда вышел роман. Дебютант отдал рукопись на суд Дюма, мэтр ее прочел, пришел в восторг. Прославленный писатель, сам того не ведая, оказался в роли повивальной бабки, выдав путевку в жизнь будущему классику этого жанра: Дюма Познакомил 34-летнего дебютанта со своим другом, романистом Биша, а тот свел Верна с издателем юношеского «Журнала воспитания и развлечения» Пьером Жюлем Этцелем. Роль его в судьбе Жюля Верна трудно переоценить. К моменту встречи с Верном Этцель уже успел основать издательство ? и потерять его в политических катаклизмах, вызванных революцией 1848 года. Убежденный республиканец, он работал на административной должности во Временном правительстве, а после государственного переворота 1852 года был вынужден эмигрировать. Этцель вернулся на родину только после объявления амнистии и сразу же возобновил прерванную издательскую деятельность, которая и прославила его на всю страну. В основном благодаря Жюлю Верну.

Роман ? о географических открытиях в Африке, сделанных с высоты птичьего полета ? был оценен и в начале следующего года опубликован. Кстати, в нем Жюль Верн предсказал местонахождение истоков Нила, в то время еще не обнаруженных.

«Пять недель на воздушном шаре» вызвали огромный интерес. Критика увидела в этом произведении рождение нового жанра ? «романа о науке». Этцель заключил с успешным дебютантом долгосрочный договор.

Договор изменил жизнь обоих. Документ обязывал автора поставлять по три романа в год для публикации в новом «Журнале воспитания и развлечения», а издателя ? платить по 1900 франков за каждый. Особо оговаривался гонорар за возможные книжные издания в случае повышенного читательского интереса к тому или иному произведению ? что и произошло с большинством романов Жюля Верна (книжная серия называлась «Необыкновенные путешествия»), В то время подобными заработками не брезговали и такие корифеи французской литературы, как Бальзак и Жорж Санд, процентные отчисления с продаж, или роялти, - главный источник писательского богатства ? еще только входили в практику. Эжен Сю на своих «Парижских тайнах» заработал сотню тысяч франков, Дюма вообще стал миллионером (первым среди писателей), но дебютанту Верну такие царские условия, разумеется, не светили. К тому же, в отличие от издателей Сю и Дюма, Этцель был небогат: он сам, случалось, испытывал финансовые затруднения и обращался за помощью к своим авторам ? тому же Жюлю Верну. Как бы то ни было, Верн подписал контракт с радостью нельзя сбрасывать со счетов и родство душ издателя и автора: Верн и Этцель оказались единомышленниками во всем, что касалось лица нового журнала и литературы вообще.

Далее, будто наверстывая упущенное время, Верн выпускает шедевр за шедевром: «Путешествие к центру Земли» (1864), «Путешествие капитана Гаттераса» (1865), «С Земли на Луну» (1865) и «Вокруг Луны» (1870). В этих романах писатель задействовал четыре проблемы, которые в то время занимали ученый мир: управляемое воздухоплавание, завоевание полюса, загадки подземного мира, полеты за пределы земного тяготения. Не стоит думать, что эти романы построены на чистом воображении. Так, прототипом Мишеля Ардана из романа «С Земли на Луну» стал друг Жюля Верна - писатель, художник и фотограф Феликс Турнашон, более известный под псевдонимом Надар. Страстно увлеченный воздухоплаванием, он собрал деньги для сооружения воздушного шара «Гигант» и 4 октября 1864 года совершил на нем пробный полет.

Как только дела издательства пошли вверх ? в основном благодаря растущей популярности Жюля Верна, Этцель тут же переоформил договор со своей «курицей, несущей золотые яйца». Согласно новому контракту, заключенному в декабре 1865 года, гонорар за роман увеличивался до 3000 франков, а в 1871 году Этцель, пожалев автора, который стал ему ближайшим другом и фактически компаньоном, сократил «норму» до двух романов в год и обязался выплачивать за каждый уже по 6000 франков. Правда, в то время в стране свирепствовала инфляция (следствие очередной революции, войны с Пруссией и других известных событий).

Но и после того, как экономическая ситуация во Франции стабилизировалась, договор между Этцелем и его любимым автором постоянно трансформировался, пока наконец не приобрел очертания того, что на современном языке называется «пожизненным контрактом». Издатель Жюля Верна был сторонником соблюдения авторских прав и даже написал несколько статей в защиту литературной собственности, поэтому в окончательном варианте договора появились наконец 10% роялти, а кроме того, два пункта, для той поры безусловно революционные. Во-первых, автору гарантировалась публикация в любом случае ? даже если произведение не устроит издателя. В этом случае стороны договорились доводить рукопись совместными усилиями, не исключая и привлечения сторонних «литературных негров». А во-вторых (и это было главным), договор не имел срока истечения. Иначе говоря, стороны сочли, что их союз, основанный на взаимном интересе, должен существовать подобно освященному церковью браку ? «пока смерть не разлучит». (На самом деле получалось, что контракт будет действовать и дальше.) Этцель шел на немалый риск, полностью доверяя автору и требуя взамен лишь пожизненной верности своему издательству (в случае передачи рукописи на сторону автор был обязан заплатить солидную неустойку).

После пятого романа ? «Дети капитана Гранта» (1868) ? Жюль Верн решил написанные и задуманные книги объединить в серию «Необыкновенные путешествия», а «Дети капитана Гранта» стали первой книгой трилогии, в которую вошли еще «Двадцать тысяч лье под водой» (1870) и «Таинственный остров» (1875). Трилогию объединяет пафос ее героев ? они не только путешественники, но и борцы со всякими формами несправедливости: расизмом, колониализмом, работорговлей.

Единственным пунктом договора, где Этцель оставлял за собой право на определенный диктат, были цензурные соображения. Так, прежде чем окончательно представить капитана Немо лицом индийской национальности, Верн перебрал как минимум два варианта: польский революционер-участник восстания против России и американский аболиционист-борец против рабства. И тот и другой Этцель «зарубил». Первый ? потому что к тому времени Россия и Франция держались в своих взаимоотношениях нейтралитета: Александр II закрывал глаза на агрессивную внешнюю политику Наполеона III, а тот ? на жестокое подавление польского восстания 1863 года. Что касается второго варианта, то после отмены рабства в США делать капитана Немо защитником негров было уже неактуально. Так создатель «Наутилуса» превратился в принца Дакара, мстившего английским колонизаторам за смерть жены и детей. В том, что главными врагами положительного героя должны быть именно англичане, оба француза ? писатель и издатель ? не сомневались.

В 1872 году Жюль Верн навсегда покинул Париж и переселился в небольшой провинциальный город Амьен. С этого времени вся его биография сводится к одному слову ? работа. Он и сам признавался: «У меня потребность работы. Работа ? это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в себе никакой жизни». Жюль Верн находился за письменным столом буквально от зари до зари ? с пяти утра до восьми вечера. За день ему удавалось писать по полтора печатных листа (как свидетельствуют биографы), что равняется двадцати четырем книжным страницам. Такую результативность трудно даже вообразить!

Необычайный успех вызвал роман «Вокруг света в восемьдесят дней» (1872), на который писателя вдохновила журнальная статья, доказывающая, что если к услугам путешественника будут хорошие транспортные средства, он сможет за восемьдесят дней объехать земной шар. Это стало возможно после открытия в 1870 году Суэцкого канала, значительно сократившего путь из европейских морей в Индийский и Тихий океаны.

Писатель подсчитал, что можно даже выиграть одни сутки, если использовать географический парадокс, описанный Эдгаром По в новелле «Три воскресенья на одной неделе». Жюль Верн комментировал этот парадокс так: «Для трех человек на одной неделе может быть три воскресных дня в том случае, если первый совершит кругосветное путешествие, выехав из Лондона (или любого другого пункта) с запада на восток, второй ? с востока на запад, а третий останется на месте. Встретившись снова, они узнают, что для первого воскресенье было вчера, для второго наступит завтра, а для третьего оно ? сегодня».

Роман Жюля Верна подвиг многих путешественников на то, чтобы проверить его утверждение на деле, а молодая американка Нелли Блай совершила кругосветное путешествие всего за семьдесят два дня. Писатель приветствовал энтузиастку телеграммой.

В 1878 году Жюль Верн издает роман «Пятнадцатилетний капитан», протестующий против расовой дискриминации и ставший популярным на всех континентах. Эту тему писатель продолжил в следующем романе «Север против Юга» (1887) ? из истории гражданской войны 60-х годов в Америке.

В 1885 году Жюль Верн, по случаю дня рождения, получал поздравления со всех концов света. Среди них оказалось письмо от американского газетного короля Гордона Беннета. Он просил написать рассказ специально для американских читателей - с предсказанием будущего Америки.

Жюль Верн исполнил эту просьбу, но рассказ, озаглавленный «В XXIX веке. Один день американского журналиста в 2889 году», в Америке так и не вышел. А предсказание было любопытное: действие происходит в Центрополисе - столице Американской империи доллара, диктующей свою волю другим, даже заокеанским, странам. Противостоят Американской империи только могучая Россия и возрожденный великий Китай. Англия, аннексированная Америкой, давно стала одним из ее штатов, а Франция влачит жалкое полунезависимое существование. Управляет всем американизированным полушарием Фрэнсис Беннет ? владелец и редактор газеты «Всемирный герольд». Вот так представлял себе геополитическую расстановку сил через тысячу лет французский провидец.

Жюль Верн одним из первых поднял вопрос о нравственной стороне научных открытий, вопрос, который в XX веке приобретет шекспировский масштаб: быть или не быть человечеству ? в связи с созданием атомной и водородной бомб. В ряде романов Жюля Верна ? «Пятьсот миллионов Бегумы» (1879), «Властелин мира» (1904) и других ? появляется тип ученого, стремящегося с помощью своих изобретений подчинить весь мир. В таких произведениях, как «Равнение на знамя» (1896) и «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» (изд. 1914), писатель показал другую трагедию, когда ученый становится орудием тиранов ? и это прошел XX век, оставивший немало примеров того, как ученый в условиях застенка вынужден был работать над изобретениями истребляющих веществ и орудий.

Международная известность пришла к Жюлю Верну после первого же романа. В России «Пять недель на воздушном шаре» появились в один год с французским изданием, а первая рецензия на роман, написанная Салтыковым-Щедриным, была опубликована не где-нибудь, а в некрасовском «Современнике». «Романы Жюль Верна превосходны, ? говорил Лев Толстой. ? Я их читал совсем взрослым, а все-таки, помню, они меня восхищали. В построении интригующей, захватывающей фабулы он удивительный мастер. А послушали бы вы, с каким восторгом отзываетя о нем Тургенев! Я прямо не помню, чтобы он кем-нибудь еще так восхищался, как Жюль Верном».

Известны рисунки Льва Толстого к роману Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней», сделанные им для детей. Дмитрий Менделеев называл французского писателя «научным гением» и признавался, что не раз перечитывал его книги. Когда советская космическая ракета передала на землю первые фотографии обратной стороны Луны, одному из кратеров, расположенных на той стороне, было присвоено имя «Жюль Верн».

Наука со времен Жюля Верна ушла далеко вперед, а его книги и герои не стареют. Впрочем, ничего удивительного. Это свидетельствует о том, что Жюлю Верну удалось воплотить свою заветную идею: соединить науку с искусством, а настоящее искусство, как мы знаем, вечно.

Автор самых романтичных и во многом революционных книг второй половины XIX века за полвека творческой деятельности выпустил более сотни томов ? романов, пьес, сборников рассказов, причем все это ? отнюдь не легковесные коммерческие поделки. Хотя именно коммерция способствовала его литературной плодовитости: Жюль Верн первым в мире заключил с издателем «пожизненный договор» ? предел мечтаний всякого автора. Он честно отработал контракт, мало того, жюльверновский конвейер не остановился даже после смерти писателя.

В Жюле Верне удивительным образом сочетались бунтарь-романтик и консервативный буржуа (сказались отцовские гены), фантазер и скрупулезный спецзануда, гениальный провидец и наивный слепец. Ярый республиканец и противник монархии, он получил орден Почетного легиона не от Республики, а от умиравшей империи: датированный 1870 годом указ о награждении Верна был, возможно, последним документом, подписанным императрицей-регентшей перед революцией. «Прогрессист» и борец против несправедливости, он выступил против отмены сфабрикованного приговора офицеру-еврею (знаменитое дело Дрейфуса, расколовшее Францию). Антисемитом Жюль Верн никогда не был (хотя душок шовинизма в его произведениях присутствует), он лишь возражал против вмешательства государства в дела судебной власти - пусть и с благой целью, под давлением общественного мнения. Неистощимый выдумщик, он в то же время не гнушался время от времени покупать сюжеты на стороне. Например, идея полета на Луну в пушечном снаряде была приобретена у некоего горного инженера за 2500 франков. Правда, в отличие от своего великого современника и кумира - Дюма-отца, который подобные приемы не афишировал, Жюль Верн настоял, чтобы математические расчеты с указанием фамилии инженера были отдельно пропечатаны в приложении к роману «С Земли на Луну».

Миллионам читателей, выросших на книгах Жюля Верна, трудно поверить в то, что автор «Необыкновенных путешествий» на самом деле редко покидал Париж. Он не являлся в полном смысле слова кабинетным затворником, совершавшим свои походы лишь по страницам географических атласов: на собственной паровой яхте «Сен-Мишель III», купленной за 55000 франков, писатель прошел по всему Средиземноморью и вдоль Северной Европы и, кроме того, пересек на пароходе-лайнере Атлантику. Но в более экзотических местах, описанных им с дотошностью специалиста, - Африке (за исключением Северной), Азии, Южной Америке, Австралии ? действительно не был ни разу.

Другое популярное заблуждение ? Жюля Верна считают отцом современной научной фантастики. Под которой ? так уж сложилось ? понимаются прежде всего произведения о будущем. Между тем грядущего писатель почти не касался, для Верна это было делом принципа: он изображал настоящее, лишь слегка преображенное разного рода техническими новинками и открытиями. И эти его немногочисленные прогнозы содержали как попадания в яблочко (субмарина), так и не менее уверенные посадки в лужу (полет на Луну в пушечном снаряде)

Последние два десятилетия жизни Жюль Верн работал, не только не снижая темпа, но и с каким-то маниакальным напряжением. Писательство стало для Верна наркотиком, средством забвения от навалившихся со всех сторон невзгод ? семейных и прочих. В 1886 году племянник Гастон, помещенный впоследствии в психиатрическую клинику, стрелял в него из револьвера и серьезно ранил в ногу. А спустя несколько дней пришло известие о смерти Этцеля. И хотя его сын, унаследовавший издательство, относился к Жюлю Верну с должным пиететом и официально подтвердил действие заключенного контракта, писателя новость буквально подкосила. Но более всего угнетала Верна ситуация с его старшим сыном Мишелем: тот вел беспутную жизнь, сорил деньгами и даже после того, как остепенился и стал работать, терпел неудачу за неудачей. В одном лишь 1885 году финансовые авантюры Мишеля обошлись Жюлю Верну в 30000 франков, а спустя год он был даже вынужден продать яхту, чтобы расплатиться по долгам сына.

Рана в ноге так и не зажила, и до конца жизни писатель передвигался с трудом. Умер он 24 марта 1905 года от приступа диабета. Однако к тому времени у Этцеля-младшего скопилось столько неизданных произведений Жюля Верна, что они продолжали выходить еще десять лет. Этот запас был исчерпан в 1914 году, когда в «Журнале воспитания и развлечения» был опубликован роман «Удивительные приключения экспедиции Барсака» (отдельной книгой его издали пять лет спустя, после окончания первой мировой войны).

В 1907 году на кладбище Мадлен в Амьене был поставлен надгробный памятник, выполненный Альбером Розом: Жюль Верн восстает из могилы? Отталкивает плечами мраморную плиту. Левой рукой опирается о бордюр, правую простирает ввысь - к солнцу и звездам. Скульптурное изображение столь же символично, как и выгравированная на постаменте эпитафия: «К бессмертию и вечной юности».

На протяжении всего XX века статус Жюля Верна как классика приключенческой литературы никем в мире не оспаривался. Его произведения были изданы в 172 переводах в 21 стране, уступив только Ленину, Агате Кристи и Библии. Список литературы: Андреев К. К. Три жизни Жюля Верна / К. К. Андреев. ? М. : Молодая гвардия, 1956. ? 312 с.

Брандис Е. П. Впередсмотрящий : Повесть о великом мечтателе / Е. П. Брандис. ? М. : Молодая гвардия, 1976. ? 223 с.

Брандис Е. П. Рядом с Жюлем Верном : док. очерки / Е. П. Брандис. ? Л. : Детская литература, 1991. - 205 с.

Вяткин Л. Неизвестный Верн : [О жизненном пути французского фантаста Ж. Верна] / Л. Вяткин // Техника ? молодежи. ? 1996. ? N 2. ? С. 2-3

Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. ? М. : Вече, 2004. ? 591 с.

Кирнозе З. И. Страницы французской классики / З. И. Кирнозе. ? М. : Просвещение, 1992. ? 223 с.

Найденова К. А. Наше время, увиденное 150 лет назад : О романе Ж. Верна «Париж XX века» / К. А. Найденова // Чудеса и приключения.-1997. ? N 7. ? С. 6-7

«Ты написана навсегда!..» : [История любви фр. писателя Ж. Верна] // Отдохни!. ? 2003. ? N 6 (февр.). ? С. 32-33: ил.

Гаков В. Фантастический конвейер Жюля Верна : [8 февр. 1828 г. родился Ж. Верн] / В. Гаков // Коммерсантъ. Деньги. ? 2003. ? N 4. ? С. 61-66.

9 февраля ? 225 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-1852) 9 февраля ? 225 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-1852)

ЖУКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

(1783-1852)

Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля 1783 года в маленьком флигельке при огромном господском доме села Мишенского Белевского уезда Тульской губернии. Отец будущего великого поэта, пожилой полковник Бунин, некогда воевавший вместе с Суворовым, не пожелал тайн и предпочел сделать мальчика полноправным членом семьи, не обращая внимания на пересуды соседей и косые взгляды родственников. В маленьком флигельке при большом доме тихо, почти незаметно жила мама мальчика - пленная красавица-турчанка, нежно любимый военный трофей старого вдовствующего полковника.

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов мещане и крестьяне ездили за армией маркитантами. Когда один из крестьян Бунина, оброчный крепостной, собрался в дорогу и пришел проститься с барином, тот шутя сказал:

? Привези мне, братец, хорошенькую турчанку; видишь, жена моя совсем состарилась.

Покорный крестьянин принял за чистую монету эти слова и в 1770 году привез из завоеванных Бендер от старого друга Бунина подарок: двух сестер красавиц-турчанок, взятых из гарема паши. Старшей, Сальхе, было шестнадцать лет, а младшей, Фатьме, одиннадцать, она скончалась через год.

Сальху крестили и дали ей имя Елизаветы Дементьевны Турчаниновой. В доме Бунина турчанку все приняли приветливо. Барин и барыня ее ласкали, старшие дочери обучали читать и писать по-русски; младшие, Варвара и Екатерина, чьей нянькой она была, очень любили. Особенно баловал пленницу друг Афанасия Ивановича ? обедневший дворянин, живший при его усадьбе, А. Г. Жуковский. Андрей Григорьевич по-отечески относился к ней и старался во всем угодить. Дворовые девушки зазывали Сальху-Елизавету на посиделки, а на святках просили погадать. Ключница Василиса приучала турчанку к домоуправлению, а когда та умерла, Елизавета стала домоправительницей, распоряжалась слугами и всеми хозяйскими делами по усадьбе и каждое утро должна была являться к барыне за приказаниями.

Жила Сальха в отдельном домике. Смуглолицая красавица приглянулась Афанасию Ивановичу Бунину. Вначале он старался соблюдать приличия и скрывал свою связь с турчанкой, но потом переселился к ней в домик, обставив его роскошно. После такого поступка мужа разгневанная Марья Григорьевна запретила дочерям общаться с Сальхой, а последней появляться в барском доме. Первые три дочери Сальхи и Бунина умерли в младенчестве. Афанасий Иванович по делам часто уезжал из имения, и в один из таких его отъездов в январскую ночь 1783 года Сальха и родила мальчика ? будущего гения русской поэзии.

Бунин попросил своего друга Жуковского крестить и усыновить мальчика. Тем самым сын турчанки и русского вельможи получил дворянский титул и имя Василий Андреевич Жуковский.

Марья Григорьевна тосковала по своему безвременно умершему единственному сыну. Женская интуиция не обманула Сальху: она почувствовала, что ее младенец может быть воспринят барыней как замена Ивану. Когда Афанасий Иванович в очередной раз отлучился из имения, Сальха-Елизавета взяла сына, которому было всего несколько месяцев, и, нарушив запрет входить в барский дом, принесла его к ногам Марьи Григорьевны. Мальчик примирил семью Буниных и объединил два дома.

К ребенку приставили целый штат нянек, окружили заботой и любовью. Он рос баловнем и почти исключительно в женском обществе, что определило его по-женски мягкий характер.

Детство мальчика прошло в господском доме среди старших и вполне законных сестер. Лишь изредка отец приводил его к маме. Та молчала, смущалась, кормила дитя восточными сладостями, и кроткое выражение смирения не покидало ее красивого, нездешнего лица.

Ему дали хорошее образование, выделили немалую долю наследства. Он мог бы стать типичным русским помещиком, но не стал: не было в нем ни кичливости аристократа, ни высокомерия барина. Естественный демократизм достался ему как следствие двойственного положения: вроде бы признан в дворянской семье своим, но фамилия и отчество чужие, не отцовские. Все это в большой мере определило характер Василия Андреевича.

В двенадцать лет его записали по обычаю того времени в полк. Хрупкий от природы, он, не ропща на судьбу, едет в Финляндию и шлет из полка простодушно-ребячливые письма родным. Сообщает, что он «здоров и весел», и подписывается: «Навсегда ваш послушный сын Васенька». Правда, прослужил он совсем недолго ? взошедший на престол Павел I отменил прием в войска малолетних.

Покорность судьбе, незлобливость и добродушие могут показаться признаками слабоволия. Но уже с юности, со времени учебы в Благородном пансионе при Московском университете, куда он поступил, вернувшись из полка, Василий Жуковский выработал для себя жесткие правила, которым не изменял всю жизнь. Он всегда вставал в пять утра, занимался (а позже ? работал) почти весь день стоя, с перерывом лишь на многоверстные прогулки пешком, которыми тренировал слабые ноги и легкие. И не допускал никаких излишеств ни в еде, ни в отдыхе, ни в вещах. Единственная страсть - книги.

Современные психологи, говоря о характере человека, выделяют четыре основные психофизические функции: волю, физику, логику и эмоцию.

Воля Жуковского не была такой мощной и всесокрушающей, как, например, у Петра I, Наполеона или Льва Толстого. Скорее, это была тихая, не афишируемая воля, но зато упорная и цепкая. Именно она помогала Жуковскому осуществлять то, что было не под силу другим: высказывать монархам свои суждения об их долге и назначении, «призывать милость к падшим» ? и добиваться результатов. Ему удавалось влиять даже на грозного Николая I.

Главная психофизическая функция Василия Жуковского ? это, конечно, эмоция. Да и не могло быть по-другому у мечтательного юноши, росшего, несмотря на доброе окружение, одиноко, остро чувствуя свое особое, сложное положение.

Эмоциональность, мечтательность при физической слабости доставляла много как сладких, так и горьких минут Жуковскому. Она сказывалась уже в первых стихах, робких, подражательных, но исполненных желания излить свои страдания, горечь одиночества.

Он остро ощущал бренность жизни, его часто мучили приступы меланхолии, но всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти. Он был настоящим романтиком.

Многое роднило Жуковского с Пушкиным. При шестнадцатилетней разнице в возрасте они были сердечными друзьями. Жуковский, посвященный в семейные трудности Пушкина, не раз помогал ему. В творческом же союзе у Жуковского была роль хоть и побежденного, но учителя, а у Пушкина ? пусть и победителя, но ученика. Причем преемственность сказалась не только в той дани, которую Пушкин отдал романтизму, не только в образе Людмилы, впервые появившемся у Жуковского. Она проявила себя и буквально: всем известные слова «гений чистой красоты» за несколько лет до Пушкина написал Жуковский.

Пока юный поэт получал образование, старшие сводные сестры, когда-то нянчившиеся с ним в Мишенском, успели вырасти и выйти замуж. Милые подруги его детства: Аня, Екатерина, Евдокия? В1793 году у одной из них, Екатерины Афанасьевны (в замужестве Протасовой) рождается дочь Маша. Через два года на свет появляется Александра.

Жуковский был романтиком ? не только в поэзии, но и в жизни. Ну а романтикам положено влюбляться. Что и случилось, правда не рано, но катастрофически. Не бывает у романтиков легкой любви. На свое несчастье Жуковский полюбил собственную племянницу Машу Протасову, дочь сводной сестры Екатерины Афанасьевны. Вот как описывал ее один из современников: «Во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто необъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение? Она была как будто не от мира сего».

Екатерина Афанасьевна вначале радовалась, что не надо нанимать своим дочерям - двенадцатилетней Маше и десятилетней Саше учителя со стороны. Рядом был братец Вася, начитанный и умный, педантичный и строгий, к тому же поэт. Кажется, лучшего учителя и не найдешь. Она и предполагать не могла, что учитель влюбится в свою ученицу.

Маша тоже росла мечтательной, романтичной девушкой, многие видели в ней прообраз Татьяны Лариной. Совместное чтение стихов, прогулки по берегу Оки, волшебные летние закаты, соловьи в ивняке у воды ? все было за них. Конечно, поначалу это была святая дружба.

Но годы шли, Маша подрастала. Маше уже семнадцать, Жуковскому двадцать семь. Казалось, ничто не может помешать их счастью. Гром грянул неожиданно. Состоялось бурное объяснение с Машиной матерью. Ссылаясь на близкое родство, набожная Екатерина Афанасьевна категорически заявила, что брак невозможен.

Шел 1812 год, и война заглушила на время бурю сердечную. Жуковский записывается добровольцем в Московское ополчение, участвует в Бородинском сражении. Война, правда, не увлекает поэта. Единственное следствие - поэма «Певец во стане русских воинов». Поэма случайна, не типична для Жуковского, но она принесла ему славу и открыла путь к трону. Поэт И. И. Дмитриев поднес эти стихи императрице Марии Федоровне. Стихи понравились. Императрица пожелала иметь их написанными рукою автора. Жуковский, разумеется, исполнил пожелание императрицы, приложив к поэме еще и стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет?».

Жуковский был принят при дворе с радушием. Это был щедрый дар судьбы для юноши из глубокой провинции, к тому же рожденного пленной турчанкой.

В 1807 году они расстаются на три года. Жуковский покидает деревенское захолустье и отправляется в Москву. Его, совсем еще молодого поэта, приглашают редактировать знаменитый «Вестник Европы» журнал, начатый Карамзиным. Жуковский живет в Москве, но потаенною частью души находится в белевском домике Екатерины Афанасьевны. Маша пишет ему сдержанно-грустные письма, которые, конечно, проверяет маменька: «Время свое провожу очень весело? Беспрестанно бываю с маменькой, и всем нам очень весело. Только гораздо веселее было, когда ты был с нами? . Пожалуйста, пиши ко мне почаще?». Стихи, прямо или косвенно вдохновленные тою же любовью, украшают вполне «Вестник Европы». Однако разлука ? вещь мучительная, да и редакторство молодого поэта может увлечь лишь временно. При нем журнал процвел и снова вернул себе утраченный со смертью Карамзина авторитет. Но не вечно же этим заниматься!

В 1810 году он возвращается. Екатерина Афанасьевна строит дом и как никогда занята хозяйством. Жуковский поселяется рядом в небольшом имении, которое на возвышенный лад называл Тускулум. Он много работает, занят составлением поэтической антологии, историей, изучает недоученную в детстве латынь, чтобы в подлиннике читать древних поэтов.

Жуковским все чаще овладевает меланхолия, с которой он, правда, пытается справиться волевым усилием, философствует. Меланхолией пронизаны и стихи поэта.

Дело доходит до того, что друзья начинают волноваться за душевное состояние Жуковского, придумывают разные способы его «спасения». Вяземский пишет близкому другу Жуковского Александру Тургеневу: «Жуковского надобно освежить: он теперь вянет? Нельзя долго жить в мечтательном мире, и не надобно забывать, что мы, хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть и очень. Жуковский же пренебрегает скотством: это гибельно. Свинью можно держать в опрятном хлеве; но чтобы она была и здорова и дородна, надобно ей позволять иногда валяться в грязи и питаться навозом?». Вот такой выход предлагает поэт Вяземский, один из лучших друзей, совершенно не понимая природы Жуковского.

Для Жуковского, обладавшего слабой, хрупкой и чувствительной физикой, любое «скотство», то есть удовлетворение чисто физических потребностей абсолютно не приемлемо. Такие советы можно было давать Пушкину, имевшему гораздо более мощный темперамент, но не тем, у кого духовная жизнь преобладает над физической, - не людям типа Жуковского. Жуковский серьезно увлечен поэзией, переводами английских и немецких авторов. В его стихах и балладах очень много личного.

Но есть и еще один выход, к которому его влечет чувство долга и в котором ярко проявляется воля поэта, ? филантропическая деятельность. А. О. Смирнова-Россет вспоминает, как однажды Жуковский «показывал свою записную книгу: в один год он роздал 18000 рублей (ассигнациями), что составляло большую половину его средств». Жуковский помогал всем: писателям и художникам, вдовам и сиротам. Мог подать нищему сто рублей милостыни. Но помогал он не только деньгами.

Путешествуя с наследником по Сибири, Жуковский встречается со ссыльными декабристами. Категорически расходясь с ними во взглядах, он, тем не менее, поддерживает их, просит за них цесаревича и самого императора Николая I. По его ходатайству декабристы Лихарев, Назимов, Лорер, Одоевский и Другие оказались в «теплой Сибири» ? так они называли Кавказ. Он пишет императрице о женах и детях декабристов, подает записку о декабристе Николае Тургеневе Николаю I, вызывая гнев императора.

Пушкин говорил про Жуковского: «Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком, и человеком, да еще каким!» Но дело здесь не столько в святости и в романтизме, сколько в убеждениях Жуковского. Он был уверен в том, что своим авторитетом может повлиять на царя, изменить образ правления. В этом он видел свой долг и к этому толкала его воля.

Именно поэтому он берется за воспитание наследника, будущего императора Александра II, видя в нем надежду России. Делу воспитания и обучения цесаревича Жуковский отдает все силы, на время забывает даже о поэзии. Сам составляет программу обучения, закупает за границей книги, присутствует на всех уроках и экзаменах наследника. Дает ему наставления: «Уважай закон и научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом? Владычествуй не силою, а порядком: истинное могущество государя не в числе его воинов, а в благоденствии народа. Будь верен слову: без доверенности нет уважения, неуважаемый ? бессилен?». Мысли поистине замечательные, не потерявшие актуальности и в наши дни. И не вина Жуковского, что не все, что он хотел видеть в наследнике, сбылось.

Великий князь нередко огорчал своего учителя. Он увлекался парадами, смотрами, походами. На занятиях часто бывал невнимателен, рассеян. И надо думать, семена, посеянные Жуковским в душе наследника, все же дали всходы. Иначе не было бы освобождения крестьян, отмены 25-летней рекрутчины, либеральных реформ Александра II. И опять же не его вина, что многие реформы, намечаемые либеральным правительством Александра II, не были осуществлены из-за роковых событий, безответственных действий людей, которых так боялся Жуковский. «Жизнь, ? говорил он в одном письме, ? между неподвижностью и разрушением. Останавливать движение или насильственно ускорять его ? равно гибельно. Это равно справедливо и в жизни частного человека, и в жизни народа? Одним словом, движение тихое есть порядок и благоденствие, движение насильственное есть революция?». Эти строки были написаны в 1842 году, за десять лет до смерти поэта и почти за сорок лет до убийства народовольцами его воспитанника. К счастью для Жуковского, он не дожил до этого страшного события.

Последние годы жизни поэта отнюдь не были радостными. Скончалась при родах Маша, так и не дождавшаяся счастливых дней с Жуковским и вышедшая в конце концов замуж за его приятеля, немца Мойера. Рано умерла от чахотки и ее сестра Александра, у которой семейная жизнь тоже не задалась. Жуковский в возрасте 58 лет женился на молоденькой дочери своего друга, немецкого художника Рейтерна. Опять забрезжила надежда если не на счастье, то хотя бы на покой. Но женитьба не принесла стареющему поэту ни того, ни другого. Жена его страдала сильнейшим нервным расстройством, постоянно болела, да и духовно не была близка ему. Душой Жуковского снова, теперь уже до конца жизни, овладела меланхолия, которую он, однако, преодолевал, думая и заботясь о близких.

Он пишет своей родственнице и давнему другу Авдотье Елагиной, матери известных славянофилов Киреевских: «Жизнь для души ? не тот достиг до ее цели, кто много имел в ней, но тот, кто много страдал и был достоин своего страдания? Ради этого страдания, возвышающего душу, не предавайтесь унынию, уважайте жизнь, единственный источник того добра, которым вы так богаты. Маша для нас существует. Прошедшее не умирает».

Всей своей жизнью он доказал, что достижение счастья - не единственная достойная цель существования, что добру не требуется утверждение силой, что путь к прогрессу лежит не через разрушения, кровь и страдания людей. Он был романтиком.

Не было дано ему отдыха в последние годы. С юности счастье удалялось, неизменно воспитывая в покорности Промыслу. Теперь как бы достиг чего-то, основал, укрепил дом, а внутри дома этого и семьи снова беда ? для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

В самый разгар новых своих трудностей, уже незадолго до смерти писал он Екатерине Афанасьевне, той самой, что когда-то дала ему возможность изучить горе вполне: «Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании? Но это одно убеждение ума ? не чувство сердца, не смирение, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только не роптать, и от этой беды еще Бог меня избавил!»

Василия Жуковского называли образцовым придворным. Не самый лестный титул для поэта. Но этот «образцовый придворный» был смел до дерзости, заступаясь перед Николаем I за опальных Пушкина, Лермонтова, Герцена.

Его карьера при дворе началась с обучения русскому языку прусской принцессы Фредерики-Луизы-Шарлотты, будущей супруги Николая I. Потом стал воспитателем наследника престола ? будущего императора Александра II. Имел немалое влияние на высоких особ, но в дневнике его осталась запись: «В большом свете поэт, заморская обезьяна, ventnloque (чревовещатель. ? С. М.) и тому подобные редкости стоят на одной доске, для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание».

Со стороны могло показаться, что Жуковский - натура противоречивая.

Он слыл германофилом, знал и любил немецкую культуру, перевел почти всех известных немецких поэтов. Но немецкие баллады под его пером приобретали русские приметы.

Не любя все военное, будучи по характеру человеком мирным, в 1812 году в составе ополчения добровольно пошел на войну.

Типичный интроверт, погруженный в собственные переживания, он легко откликался на любую просьбу о помощи, хлопотал без устали за друзей: возил по курортам больного Батюшкова, добивался денежной помощи Гоголю, помог выкупить из крепостных Шевченко, без счета раздавал деньги больным, бедным, сиротам?

Он умел любить и был любим, но счастливым не стал с юности мечтая о своем доме, семейном уюте, спокойствии, всю жизнь провел в скитаниях по белу свету. «На свете много хорошего и без счастья» ? таков лейтмотив его внутренней жизни.

Стареющего Жуковского постигает новый удар: переводчик слепого Гомера сам начинает слепнуть, силы его иссякают, он чувствует близость конца. Не посчастливилось Василию Андреевичу увидеть рощи и поля родные, глотнуть ароматного сельского воздуха, увидеться и проститься с друзьями и родными. Последние годы жизни, уже немощный и старый, поэт прожил в Баден-Бадене, где и скончался в 1852 году в ночь на 12 апреля.

Его похоронили в склепе на загородном кладбище Баден-Бадена. На одной из плит были выбиты стихи поэта: «О милых спутниках, которые сей свет присутствием своим животворили, не говори с тоской их нет, а с благодарностию были». В августе того же года слуга Жуковского Даниил Гольдберг привез на пароходе в Петербург прах поэта. 29 августа состоялись похороны в Александро-Невской лавре. Гроб несли студенты петербургского университета. Присутствовавший на погребении романтик следующего поколения и ученик Жуковского ? замечательный русский поэт Федор Иванович Тютчев, написал стихотворение «На смерть Жуковского»:

И этот-то души высокий строй,

Создавший жизнь его, проникший лиру,

Как лучший плод, как лучший подвиг свой,

Он завещал взволнованному миру?

Поймет ли мир, оценит ли его?

Достойны ль мы священного залога?

Иль не про нас сказало божество:

«Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!» Список литературы: Андреева О. «Мы властны только не роптать?» / О. Андреева // Домашний очаг. ? 2003. ? N 10. ? С. 166-170

Афанасьев В. В. Жуковский / В. В. Афанасьев. ? М. : Молодая гвардия, 1986. ? 399 с.

Державин. Жуковский. Лермонтов. Тургенев. Лев Толстой : биогр. повествования / Сост. Н. Ф. Болдырев. ? Челябинск : Урал, 1996. ? 547 с.

Еремин В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. ? М. : Вече, 2005. ? 480 с.

Зюзюкин И. «Мир сиял для нас весною?» / И. Зюзюкин // Смена. ? 1996. ? N 4. ? С. 36-47

Калюжная Л. С. Сто великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. ? М. : Вече, 2004. ? 591 с.

Макин С. След лебедя / С. Макин // Наука и религия. ? 1999. ? N 5. ? С. 34-38

Малинин С. Русский романтик Жуковский / С. Малинин // Будь здоров!. ? 2002. ? N 2. ? С. 86-92

Петровский Н. Неизвестный Жуковский / Н. Петровский // Эхо планеты. ? 2000. ? N 34 (авг.). ? С. 26-30

Рудакова С. «Все к размышленью здесь влечет невольно нас» : очерк творчества В. А. Жуковского / С. Рудакова // Литература. ? 1997. ? N 30 (август). ? С. 5-7

Русева Л. Поэзия души : [Поэт В. А. Жуковский] / Л. Русева // Смена. ? 1999. ? N 2. ? С. 56-70

10 февраля ? 110 лет со дня рождения немецкого драматурга, поэта Бертольда Брехта (1898-1956) 10 февраля ? 110 лет со дня рождения немецкого драматурга, поэта Бертольда Брехта (1898-1956)

БЕРТОЛЬД БРЕХТ

(1898-1956)

Брехт родился 10 февраля 1898 года в Аугсбурге в семье директора бумагоделательной фабрики. Крещен он был по евангелическому обряду, получив имя Ойген Бертольд Фридрих, но близкие называли его Ойгеном (немецкий вариант русского Евгения), подчеркивая греческий смысл этого имени ? Благородный. Первые стихи, появившиеся в печати, 18 летний автор подписал режущим даже немецкое ухо полупсевдонимом Берт Брехт. Позже укороченное имя вновь стало полным, заменив, однако, на конце букву «д» на «т»: появился Бертольт Брехт.

После окончания гимназии в Аугсбурге в 1917 г. поступил в Мюнхенский университет, где занимался изучением литературы и философии.

В 1918 году Брехт пишет «Легенду о мертвом солдате» и драму «Ваал». «Ваал» ? своеобразная пьеса. Автор присвоил имя древнего финикийского божества поэту, который многими чертами напоминал французского поэта ? бунтаря Артюра Рембо ? «проклятого поэта», автора «Лета в аду». Ваал противопоставлен обществу жадных, суетных мещан. В отличие от них, он живет не в обществе, а во Вселенной. Брехт условно разделяет людей на две категории: для одних жизнь определена рамками установленных социальных условностей и традиций, другие ? свободны: под ногами у них земля, над головой небо. Ваал, в сущности, не человек. Это - почти мифологическое божество, разрушитель цивилизации ? ее морали, поэзии, искусства, законов. Так буржуа, критики, эстеты принимают Ваала ? он влечет их экзотичностью своих песен. Они играют в поэзию, как играют в демократию и революционность. Но Ваал не Адам, он не один на Земле, и нельзя безнаказанно попирать законы человеческого общежития. Поэтому он и гибнет, он, бросивший вызов обществу буржуа, и всем людям вокруг.

В 1919 году Брехт написал вторую пьесу ? «Спартак». Позднее, вняв совету Лиона Фейхтвангера, который первый оценил драматургические способности молодого писателя, он назвал ее «Барабанный бой в ночи». В противовес «Ваалу» эта пьеса создана по горячим следам событий, ? она отличается исторической и социально-политической конкретностью: только что отгремели революционные бои в Аугсбурге, только что, в январе 1919 г., окончилось трагической неудачей восстание в Берлине. Этому и посвятил Брехт свою пьесу. Главный герой пьесы Андреас Краглер после четырнадцатилетнего пребывания на фронте возвращается домой в Германию и попадает на свадьбу своей невесты. Бывшему фронтовику предстоял непростой выбор: стать анархистом, революционером или собственником. И он с цинизмом, присущим ранним произведениям Брехта, выбрал спокойную жизнь.

В 1924 г. Брехт переселился в Берлин, где с 1926 г. работал драматургом в Немецком театре Макса Рейнгарда. В это же время начал выступать с лекциями в марксистской рабочей школе. Поразительно, но в возрасте от 20 до 30 лет он уже успел создать значительную часть того, что в немецкой беллетристике считается выдающимся по своей жизненной силе и выразительности языка. После состоявшейся 29 сентября 1922 года мюнхенской премьеры его пьесы «Барабаны в ночи» газета «Берлинер берзенку-рир» написала: «Двадцатичетырехлетний художник Берт Брехт в течение одного дня изменил художественный облик Германии». Молодому драмат ургу была присуждена самая почетная в стране литературная награда ? премия имени Клейста, которую он, судя по всему, воспринял как должное. Недаром в чудом сохранившемся дневнике 15-летнего Брехта сказано: «Стихом своим я воспою конец тысячелетья?»

В 20-е годы Брехт намеренно эпатировал буржуазную публику не только скандалами на своих театральных премьерах, но и внешним видом. Советский писатель Сергей Третьяков, которого Брехт называл «мой учитель», в книге «Люди одного костра» (1936 г.) писал: «На голове Брехта кепка. Но какая! Козырек ее погнут, край вздут дыбом, словно из брехтовского черепа дует сквозняк. На носу у него допотопные, каких никто не носит, перекошенные очки в тонкой железной оправе. Какой же Брехт немец, если шею его обнимает мятая рубаха без галстука, если на премьеру, сияющую фраками и пластронами, он вваливается небритый и в черной рубахе?» О «пролетарски-богемном» облике драматурга вспоминает и его дочь Барбара Шалль, возглавляющая ныне «Берлинер ансамбль». Правда, оговаривается она в интервью «Шпигелю», свои простецкие блузы отец шил из самого дорогого материала.

В 1928 г. Брехт написал пьесу «Трехгрошовая опера», которая стала ярким воплощением новаторских исканий и принципов драматурга. У Брехта все персонажи кажутся фантастическими, они не вызывают никаких конкретных ассоциаций. Каждый герой, появляясь на сцене, старается прежде всего удивить и поразить зрителя неожиданным поступком, острой репликой, а затем песней, обращенной в зал. Драматург выводит на театральные подмостки обитателей лондонского дна: грабителей, нищих, гулящих женщин не для того, чтобы зритель жалел их. Социальные отбросы у Брехта ничем не лучше дельцов лондонских коммерческих предприятий. Нищенство ? бизнес, профессия, дело, которое почти не отличается от коммерческих махинаций респектабельного мира. Поставив знак равенства между преступным миром и высшим светом Брехт создал двойную пародию, осудив современное ему буржуазное общество с его фальшью и искусственной моралью.

27 февраля 1933 года объятый пламенем рейхстаг подал Брехту сигнал опасности, и уже наутро его не было в Германии, он переехал в Прагу, а спустя две недели ? в Вену. Летом того же года Брехт с семьей перебрался в Данию, где прожил шесть лет.

В эмиграции Брехт заявил о себе как о прозаике. В 1934 г. он, сохранив основные сюжетные линии, переработал пьесу «Трехгрошовая опера» в «Трехгрошовый роман». В историческом романе «Дела господина Юлия Цезаря» Брехт достоверно воссоздает биографию римского императора, образ которого с учетом некоторых художественных деталей, приобрел вневременной характер.

В 1935 г. родина лишила его гражданства, и он по возвращении после войны не только не стал требовать его восстановления (хотя бы в варианте ГДР), но с явной насмешливостью выправил себе австрийский паспорт.

Весной 35-го года Брехт посетил Советский Союз, встречался с писателями К. Фединым, С. Третьяковым, С. Кирсановым, М. Кольцовым. Весной 1941 г. Брехт (уже с семьей) приехал в Москву, затем они отправились во Владивосток, откуда перебрались в США.

В Америке Брехт был зачислен в штат сценаристов в Голливуде, хотя фильмы по его сценариям почти не снимались. В 1947 г. Брехт предстал перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, что стало поводом решения покинуть Америку. В 1947 г. драматург приезжает в Швейцарию, а в октябре 1948 г. возвращается в Германию.

Расколотая Германия по-разному встретила изгнанника. В западногерманском бундестаге его сравнили с нацистским бардом Хорстом Весселем, а он видел, что в политической, да и в культурной жизни ФРГ недавние попутчики нацизма вновь оказались наверху и теперь бдели, чтоб «не прерывалась связь времен». На Востоке же страны задавали тон советские культуртрегеры, толковавшие о социалистическом реализме, которого Брехт на дух не переносил.

За пятнадцать лет эмиграции Брехт вырос в поэта, прозаика и драматурга мирового масштаба.

Однако именно на Востоке Германии ему была предоставлена возможность превратить старый «Теа-тер ам Шифбауэрдамм» в свою мечту, в «Берлинер ансамбль», художественным руководителем которого стал Брехт. Его открытие в 1949 году было ознаменовано премьерой «Мамаши Кураж» с главной женой драматурга Хелене Вайгель в главной роли. «Берлинер ансамбль» сразу стал одной из сильнейших сценических трупп: у Брехта играли знаменитый рот-фронтовский певец Эрнст Буш и красавец Эккехард Шалль, которого безуспешно старались переманить прославленные режиссеры и который, что немаловажно для «Берлинер ансамбль», женился на дочери Брехта и Вайгель ? Барбаре.

Героиня пьесы «Мамаша Кураж» Анна Фирлинг по прозвищу Кураж - маркитантка. Тридцать лет тащится за солдатами ее фургон, в котором каждый солдат может найти себе необходимый товар. Для предприимчивой торговки война стала кормилицей. Ей безразлично, кто победит в очередном сражении: поляки или шведы, католики или протестанты. Все они ? лишь ее покупатели. Но героиня драмы - мать, которая на войне теряет своих взрослых сыновей и немую дочь Катрин. Тяжкое горе не сломило Кураж, и она продолжает уже на себе тащить кибитку.

Брехта упрекали в том, что мать не прокляла войну. На это автор отвечал, что ему важно было, чтобы зритель оказался более прозорливым, чем героиня, и понял прописную истину: «Войною думает прожить ? за это надобно платить». Платой на войне становится человеческая жизнь.

В театре Брехта были поставлены пьесы, написанные им в эмиграции, и новые драматургические произведения.

Меж тем в послевоенные годы Брехта жизнь словно наверстывала то, что ранее отняла у него, ? это были самые продуктивные полтора десятилетия творчества. Она возмещала утраты прежде всего тем, что пьесы «этого классика» (так назвал Брехта еще при его жизни швейцарец Макс Фриш) шли буквально по всему миру ? от Берлина до Нью-Йорка и от Москвы до Токио. А в ГДР на него сыпался дождь почестей: Национальная премия I степени, президентство в Германском ПЕН-центре, вице-президентство в Академии искусств. В декабре 1954 года пришло известие из Москвы: Международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами». В мае 1955 г. Брехт вновь посещает Москву.

Правда, в бочке меда была капля дегтя: первоначальным кандидатом на эту премию был Томас Манн, но он отказался. Старик не смог пересилить себя и вторично подавить мысль, которую записал в дневнике 23 ноября 1941 года, но публиковать не решился, ибо немцы тогда стояли под Москвой: «Можно было с симпатией принимать новый, в известном смысле, коммунистический мир, каким он вырисовывался вначале. Но в руки каких негодяев попало осуществление его дела!». А Брехт, про которого тот же Манн в начале 20-х сказал: «У этого страшилища настоящий талант!», награду, носившую имя «великого негодяя», принял.

Меж тем известно, что в узком кругу самых близких людей Брехт называл Сталина «заслуженным убийцей народа». Известно и написанное в 1939-м, когда, согласно реабилитационной справке КГБ СССР, был расстрелян Сергей Третьяков, стихотворение Брехта «Мой учитель»:

Мой учитель Третьяков,

Такой великий и сердечный,

Расстрелян. Суд народа осудил его

Как шпиона. Имя его предано проклятью?

А если он невиновен?..

У невинного часто нет

Никаких доказательств.

Но неужели в таком положении

Лучше всего молчать?..

Брехт, безусловно, знал, что Третьяков невиновен. Как знал, что невиновна прекрасная актриса Карола Нээр, игравшая в его «Трехгрошовой опере», бежавшая от гитлеризма в СССР и к 1939-му бесследно исчезнувшая в пасти ГУЛАГа. Ему было известно имя виновного в этих и множестве иных преступлений. Нет, он не поддался обаянию тирана, как Лион Фейхтвангер, выпустивший печально известную оду Сталину под заголовком «Москва, 1937 год». Но и не решился на публичное осуждение сталинизма, как это сделал после поездки в СССР француз Андре Жид. Подобно Ромену Роллану и многим другим, он решил выбрать меньшее зло и предпочесть Сталина Гитлеру. Даже успев узнать о докладе Хрущева на XX съезде КПСС и оценке преступлений Сталина, Брехт отреагировал вяло и уклончиво.

Видимо, как раз тут и завязан узел, который тщетно пытаются разрубить составители биографий Брехта. «И если на Страшном суде, ? пишет немецкий литературовед Урс Йенни, ? в его пользу будет говорить творчество всей его жизни, исполненное необыкновенной силы и действенности, то на другую чашу весов будет брошен жестокий эгоизм (особенно по отношению к любившим его близким людям). И, пожалуй, самым тяжелым в этом смысле для него, столь страстно поднявшего голос против Гитлера, будет его молчание по поводу Сталина».

Брехт никогда не состоял в компартии, но никогда и не отрицал своей увлеченности марксизмом и коммунистическими идеалами. В 1929 году из-под его пера вышла пьеса «Высшая мера», где действующие лица вынуждены оправдываться в совершенном ими вынужденном убийстве товарища (какая-то «бесовщина» по Достоевскому), а «контрольная инстанция» (хор), представляющая одновременно и зрительскую массу, резюмирует происходящее и формулирует решение.

Начавшиеся тогда в СССР открытые процессы над «вредителями», словно злой рок, врываются в литературу ? и уже Горький будто под диктовку Крыленко и Вышинского пишет свою пьесу «Сомов и другие». А Брехт, приехавший в 1932 году в Москву, излагает своему учителю Третьякову замысел «устроить в Берлине театр-паноптикум, где инсценировались бы только интереснейшие судебные процессы из истории человечества».

В мае 1957 г. состоялись гастроли «Берлинер Ансамбль» в Москве и Ленинграде. Спектакли прошли с успехом и послужили стимулом для постановки в театрах СССР.

Умер великий драматург 14 августа 1956 года в Берлине от обширного инфаркта и был похоронен на кладбище Доротеенфридхоф напротив могил Гегеля и Фихте.

Суть жизни и творчества Брехта была в неустанных поисках истины ? исторической и художественной правды. С уходом великого драматурга эти искания не прекратились. И сегодня еще не решены все те проблемы и вопросы, которые его мучили и радовали, побуждали думать, писать, работать в театре. В этом и заключен великий смысл искусства ? бесконечный поиск творческого совершенства и идеала. В искусстве Бертольт Брехт был реформатором, сокрушителем догм и канонов. «Брехт написал первые стихи и пьесы третьего тысячелетия», ? так сказал о своем друге Лион Фейхтвангер.

Особенно много туристов приходят на берлинскую площадь Бертольт-Брехт-плац, к театру «Берлинер ансамбль», чтобы сфотографироваться на бронзовой скамейке рядом с сидящим на ней бронзовым Брехтом. Можно пройти чуть дальше - к Дому Брехта. Там он жил последние годы и там умер. Над узкой железной кроваткой ? миниатюра Марка Шагала. Все три предсмертных дня Хелене Вайгель просидела там, выслав вон трех оставшихся еще в живых побочных жен, дабы побыть с Бертольтом наедине хотя бы в его последние мгновения.

На столике ? том поэзии Брехта, раскрытый на стихотворении «Спектакль окончен»:

Спектакль окончен. Сыграна пьеса. Медленно

Опорожняется вялая кишка театра. В своих уборных

Стирают румяна и пот пройдошистые продавцы

Смешанной в спешке мимики, сморщенной риторики. Наконец,

Освещение сходит на нет, которое жалкую

Разоблачало халтуру, и погружается в сумерки

Прекрасная пустота поруганной сцены. В пустом,

Слегка еще дурно пахнущем зале сидит наш добрый

Драмодел, ненасытный, пытается он

Вспомнить все про себя. Список литературы: Григорьев А. Он называл себя драмоделом : [О немецком драматурге Ойгене Бертольте Фридрихе, творившем под псевдонимом Бертольт Брехт] / А. Григорьев // Эхо планеты. ? 1998. ? N 6. ? С. 41-43

Зарубежная литература XX века : учеб. пособие для вузов / Под ред. Л. Г. Андреева. ? М. : Высшая школа, 2001. ? 559 с.

Зубков Г. Приключения Бертольта Брехта : [К 100 летию со дня рождения драматурга] / Г. Зубков, А. Красильников // Чудеса и приключения. ? 1998. ? N 2. ? С. 58-62.

Конспект по зарубежной литературе : материалы к экзамену / Сост. Л. Б. Гинзбург. ? Минск : Современное слово, 2002. ? 192 с.

Шумахер Э. Жизнь Брехта : пер. с нем. / Э. Шумахер. ? М. : Радуга, 1988. ? 351 с.

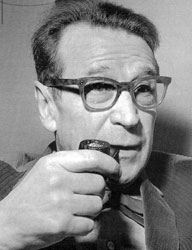

13 февраля ? 105 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (1903-1989) 13 февраля ? 105 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (1903-1989)

ЖОРЖ СИМЕНОН

(1903-1989)

Жорж Сименон родился 13 февраля 1903 года в Бельгии. Семья писателя не была богатой, поэтому мать сдавала комнаты студентам, среди которых были русские революционеры. Они познакомили его с творчеством Л. Толстого и Ф. Достоевского. Пристрастие к России и ее литературе Сименон сохранит до конца жизни. С 1922 г. писатель жил во Франции. Литературную деятельность начинает как журналист и писатель «развлекательного» жанра. В молодости много путешествует и регулярно публикует путевые дневники и заметки о Европе и Африке.

Для советского читателя романы бельгийца Жоржа Сименона стали воплощением всего истинно французского. Благодаря лаконичности и точности деталей фрагменты его текстов то и дело попадали в учебники французского языка. Студенты-зарубежники выбирали его в герои дипломов и диссертаций. Сегодня интерес к Сименону не столь силен.

Сименон начал писать в шестнадцать лет в качестве сотрудника одной из льежских газет и уже через год стал ее ведущим репортером. Жорж Сименон был женат дважды на Регине, соотечественнице Сименона, бельгийке, на которой он женился в возрасте 19 лет и Денизе, его вторая жена, франко-канадка.

Сименон начинает публиковаться с 1921 г., и ранние его произведения принято относить к «паралитературе». Ключевыми в его романах являются темы эротики и галантных взаимоотношений между любовниками. Книги эти отличаются надуманностью ситуаций и положений, отсутствием конфликта и ярких литературных типов. Часто романы написаны в юмористическом ключе.

Вскоре после их с Региной переезда в Париж в конце 1922 года он сотрудничает с редакциями нескольких десятков журналов, поставляя им рассказы, повести, а затем и романы развлекательного содержания. Пишет он с поразительной легкостью и быстротой. Публиковал свои произведения всегда под псевдонимами. Их у него насчитывалось до семнадцати. Порой в отдельных журналах печаталось по пять-шесть его рассказов, подписанных разными фамилиями. Его вовсе не волновало, что почти вся его тогдашняя продукция была, по существу, «макулатурной». Эти годы ученичества ему много дали. К тому же его труд отлично оплачивался. В прошлое ушли дни, когда они с Региной вынуждены были собирать бутылки, для того чтобы, сдав их, скромно пообедать в кафе. Сименон покупает дом, яхту, дорогую американскую машину, заводит личного шофера. У них с Региной свой столик у «Максима». Они пьют коктейли в фешенебельном кафе «Фуке». Жоржа захватывает круговерть богемной жизни. Среди его друзей Морис Шевалье, Жан Габен, Жан Кокто, Пабло Пикассо. Он молод и полон сил. Их с избытком хватает и на работу, и на разгул.

Он знакомится и тесно сближается с женщиной, которая в течение последующих пятидесяти лет пользуется в Париже, да и во всем мире, фантастической популярностью. Это родившаяся в Сент-Луисе негритянская певица Жозефина Беккер. Ее слава едва ли не превосходила славу Мориса Шевалье. Долгое время она считалась олицетворением парижского стиля и шика. В 1975 году, когда она умерла, на ее похоронах собрался весь Париж. Звучал реквием Моцарта и салют из двадцати одного залпа.

В середине двадцатых она, как и Сименон, была молода и полна сил Сименон, естественно, не мог перед ней устоять. Впрочем, как и перед многими другими. Они с Региной любили путешествовать ? Европа, Северная и Южная Америка, Ближний Восток, Индия, Австралия и самые экзотические уголки земного шара. В это трудно поверить, но Регина совершенно не подозревала о двойной жизни Сименона. И была вполне удовлетворена их отношениями. Сименон тоже. Такая ситуация его устраивала. Что его перестало устраивать, так это то, как он писал до тех пор. К концу двадцатых годов Сименон почувствовал, что может писать намного лучше. Вместе с тем он полагал, что еще не готов работать в жанре «высокой литературы». Ему казалось, что именно детективные произведения помогут подняться ему на новую ступень. Так появился Мегрэ. «После того как я выдумал Мегрэ, я уже никогда не думал о деньгах», ? констатирует Сименон. В самом деле, романы о Мегрэ сделали Сименона мультимиллионером. Тем не менее, он никогда не вкладывал деньги в какие-либо прибыльные проекты, считая это аморальным и слишком уж в духе буржуа. В 1932 г. он подписывает контракт с издателем А. Файяром на серию книг о Мегрэ.

Мегрэ, главный герой Ж. Сименона, появился на свет в небольшом голландском порту Делфзейл, куда Сименон прибыл с Региной (первая жена писателя) на своей яхте. Свой первый роман о Мегрэ под названием «Питер-латыш» он написал меньше чем за неделю. С самого начала высокий, массивный и тяжеловесный детектив с вечной трубкой, зажатой в зубах, в котелке и плотном пальто одним своим видом внушал читателю доверие, симпатию и уверенность в том, что любое самое сложное и запутанное дело будет раскрыто. Любопытно, но ни сам Сименон, ни тем более его читатели не имели представления о чертах лица комиссара. Ни в одном из восьмидесяти четырех романов и восемнадцати рассказов о Мегрз Сименон не дает их описания. «Я до сих пор не вижу его лица», ? говорил писатель уже под конец своей карьеры.

Неизбежно встает вопрос о прототипах Мегрэ. Если массивную тяжеловесность комиссара писателю навеял образ его прадеда, гиганта-шахтера из Льежа, то такие его черты, как гуманность, способность понимать и жалеть даже самых заблудших людей, Сименон придал своему герою под влиянием воспоминаний об отце, которого он очень любил.

Что же касается утверждения многих о том, что Мегрэ ? это сам писатель, то Сименон всю свою жизнь отрицал и опровергал это.

У Мегрэ есть своя жизненная история, свой характер. В романе «Дело Сен-Фиакр» («L?Affaire Saint-Fiacre») сообщается, что комиссар родом из Центральной Франции, что отец его был управляющим замком. Юный Мегрэ мечтал о карьере врача, но из-за бедности был вынужден поступить на работу в полицию. Позднее Мегрэ получил назначение в Париж, где приобрел известность. Кабинет комиссара на набережной Орфевр стал местом, в котором распутывались самые головоломные криминальные истории. Он, однако, не действует как литературный сыщик, готовый ради раскрытия преступления на любой шаг. Мегрэ всегда старается понять, что заставляет респектабельного и добропорядочного гражданина преступить закон. Персонажи Сименона наделены достаточно сложной психологией. Подобно Шерлоку Холмсу, Мегрэ имеет собственный метод раскрытия преступлений. Он становится на позиции виновника, изучает его детство и юношество, его привычки и «комплексы». Часто герои Сименона одержимы скрытыми маниями, что заставляет их «выламываться» из принятых социально-этических рамок. Сименон ? не холодный исследователь, он всегда сочувствует преступнику, что особенно импонирует читателю. В итоге писателю удалось поднять полицейский роман до высот серьезной литературы, сделать его «высоким жанром» благодаря умелому сочетанию занимательности и психологической глубины. Так, в романе «Мегрэ и убийца» («Maigret et le tueur») рассказывается о преступлении, совершенном когда-то давно страховым агентом по имени Робер Бюро. Его мучает раскаяние, но более всего возможность повторения подобного шага. Герой хотел бы обратиться к врачу-психиатру, но у него возникают сомнения. Врачам он не верит. В итоге суд приговаривает его к длительному тюремному заключению, вместо того чтобы лечить как больного.

Сименон понятно, не всегда сразу называет убийцу или преступника. Так, в романе «Мегрэ расставляет сети» («Maigret tend un piege», 1973) сюжет динамичен и лишь в конце становится ясно, кто и почему убивает одиноких женщин в квартале Монмартр.

Вплоть до самой второй мировой войны Сименон имел все основания быть довольным своей жизнью. Мало кто из авторов в то время писал столько, сколько он, зарабатывал сколько он, путешествовал сколько он. В 1939 году его ждала еще одна нечаянная радость. Регина родила ему сына. Сименон всегда хотел ребенка, но перед женитьбой Регина поставила условие ? никаких детей.

Вторая мировая война и немецкая оккупация не принесли Сименону и его семье особых материальных лишений. Они жили в деревне, в Вандее, в большом удобном доме, у них было достаточно еды. Сименон продолжал работать, но безоблачной жизнь назвать было нельзя.

Полиция пронемецкого правительства в Виши почему-то решила, что Сименон еврей. Ему грозила отправка в концлагерь. Жоржу пришлось пережить несколько крайне неприятных недель ожидания, прежде чем мать выслала из Льежа его метрику и другие документы, удостоверяющие его арийское происхождение.

Летом 1940 года один довольно известный врач-рентгенолог обнаружил у него чрезвычайно опасную болезнь сердца, которая неминуемо должна была свести его в могилу буквально в течение нескольких лет. Поскольку отец Жоржа скончался довольно рано от грудной жабы, у него не было ни малейшего сомнения в правильности диагноза. Мнительный писатель пребывал в крайне подавленном состоянии. Лишь в начале 1944 года родным и друзьям удалось убедить его обратиться к парижским врачам. Внимательно осмотрев пациента, лучший кардиолог Парижа со всей ответственностью заявил, что никакой грудной жабы у Сименона нет, и вообще, с таким сердцем можно прожить еще хоть полвека. Почти так, кстати, и случилось Сименон скончался в 1989 году в возрасте восьмидесяти шести лет. Жорж вернулся в деревню другим человеком. Однако это событие имело и неприятные последствия. Вновь обретя вкус к жизни, Сименон потерял обычную осторожность. Однажды, неожиданно войдя в кабинет мужа, Регина застала его со служанкой. Последовал жуткий скандал. Регина хотела уйти из дому, однако Жоржу удалось удержать ее. Было заключено джентльменское соглашение. Они с Региной будут продолжать жить вместе. Для света они останутся мужем и женой, однако отныне отношения между ними будут носить чисто дружеский характер. Каждый получал право на независимую личную жизнь.

Этот договор действовал в течение более чем шести лет. Возможно, Жорж продолжал бы оставаться с Региной и дальше, если бы в Соединенных Штатах, куда семья Сименон отправилась в 1945 году, он не повстречался с Денизой Умэ. Это произошло в том же сорок пятом, но развелся с Региной Жорж лишь спустя пять лет. Роман между сорокадвухлетним писателем и двадцатипятилетней франко-канадкой отличался небывалым даже для Сименона накалом страсти.

Тем не менее, Сименон решился на развод с Региной только после того, как у Денизы родился ребенок. Дениза отличалась от Регины еще и тем, что не страдала излишней ревностью и порой сама поощряла Жоржа на новые любовные приключения. Хотя Сименон в этом не нуждался. Даже страсть к Денизе не могла удержать его от новых связей. Семья вернулась в Европу в середине пятидесятых. К этому времени у них было уже трое детей ? два мальчика и девочка. Тем не менее их совместная жизнь была далека от идиллии и давала все больше трещин. Эгоизм Сименона, его отказ считаться с желаниями, а иногда и капризами Денизы усугублялись проблемой, мягко говоря, неумеренного потребления спиртного. И грешили этим оба супруга.

До того как Сименон начал писать романы о Мегрэ, он пил достаточно умеренно. Перед началом войны его «норма» уже доходила до трех бутылок кларета в день. Чтобы начать работу утром, ему было необходимо слегка «взбодриться». После работы он расслаблялся, выпивая изрядную толику коньяка, кальвадоса или шампанского. В Америке он пристрастился к крепким коктейлям и шотландскому виски. Вначале он пил вместе с Денизой. Сын Сименона Джордж вспоминал, что иногда его отец вступал в длительные периоды запоев. Нередко он становился свидетелем того, как пьяный отец швырял в мать посуду, а та, в свою очередь, устраивала ему истерики. Тем не менее, врачи не считали Сименона алкоголиком в медицинском смысле этого слова.

Они признавали, что он пьет чрезмерно много, но оправдывали его тем, что в спиртном он искал дополнительный импульс для творчества. Подобный образ жизни, однако, превратил Денизу в частую пациентку психиатрических клиник. Скандалы между супругами продолжались с удручающей регулярностью. Сименон во хмелю нередко бывал буен. Дениза тоже порой становилась не в меру агрессивной. Врачи даже запретили ей водить машину.

В 1961 году в их семье произошло событие, которое в ту пору выглядело совершенно незначительным и тем не менее позднее перевернуло всю их жизнь. Дениза наняла новую служанку, молодую уроженку Северной Италии по имени Тереза. Фамилию ее не знал никто, кроме Денизы и Сименона. Вскоре произошло то, что рано или поздно происходило со всеми служанками в доме Сименона. Тереза стала любовницей писателя. Более того, эта женщина стала последней большой любовью Сименона. Он выделил Денизе щедрое содержание, но разводиться с ней не стал, иначе ему пришлось бы пойти на раздел имущества. Тереза продолжала жить в его доме сначала на правах служанки, а потом и хозяйки. Интересно, что до 1981 года Сименон запрещал журналистам печатать ее фото в газетах и журналах. Свою осень патриарх тихо и скромно коротал в небольшом «розовом домике», расположенном на окраине Лозанны. Свой последний роман о Мегрэ он написал в феврале 1972 года. Однако не в привычках Сименона было оставаться праздным. За десять последующих лет он написал, вернее, продиктовал на магнитофон более двадцати томов интересных и откровенных воспоминаний. «Своеобразная исповедь, ? говорил сам Сименон, ? но вместо того чтобы платить психоаналитику, я сам получил за это деньги».

Сименон был писатель, талантливый писатель. Быть может, его бесчисленные амурные похождения помогли ему, как он сам говорил, постигнуть женскую природу, узнать правду о Женщине? Увы, его творческие достижения в этой области не так уж впечатляющи и, честно говоря, не стоят таких геркулесовых усилий. За исключением образа жены Мегрэ и женщины из его романа «Кошка», которую великолепно сыграла в одноименном фильме Симона Синьоре, писатель не создал ни одного запоминающегося женского образа. Представительницы прекрасного пола в его книгах четко делятся на две категории: добродетельные женщины, которым он придавал некоторые черты своей матери, и проститутки.

Сейчас в России переиздавать Жоржа Сименона никто не собирается, видимо, хватает и прежних тиражей. Зато у читателей появилась ностальгия по аналогичным отечественным авторам.

Книги с четким делением на добрых и злых, полицейских и воров вновь оказались востребованными.

Сименон сегодня популярнее там, где его прочли в оригинале, ? во Франции, Бельгии, Швейцарии, франкоязычной Канаде. В Льеже, на его родине, власти решили переименовать одну из площадей города в площадь комиссара Мегрэ и устроить всебельгийский чемпионат по раскуриванию трубок. Выходящее вскоре во Франции собрание сочинений «Весь Сименон» состоит из 25 томов. Но войдет в него, разумеется, не весь Сименон, выпустивший за свою жизнь около 115 романов, 80 детективов о Мегрэ и еще 200 произведений, подписанных псевдонимами, среди которых самый известный Жорж Сим. Скорость, с которой работал писатель, ? 80 страниц в день ? заставляла многих относиться к его литературе с подозрением. Известный французский писатель Пьер Ассулин сравнивал творчество Сименона, штампующего романы, с работой вафельницы. С извечным вопросом, считать ли детектив литературой, неоднократно сталкивался и сам Сименон. Он всю жизнь помнил наказ знаменитой писательницы Колетт, которая учила его беспощадно вычеркивать из текстов слишком красивые пассажи. Всегда держа про запас свои не детективные романы, Сименон потихоньку продвигал и Мегрэ. Это у него называлось «полулитература на пути к Джеку Лондону, а может быть, если повезет, и к Конраду». В этом, пожалуй, причина его сегодняшнего неуспеха: Сименон оказался писателем не для огромного числа людей, которые просто любят детективы, не для меньшего числа любящих литературу, а для совсем мизерного круга читателей, умеющих оценить литературу в пределах жанра.

Принято делить творчество Сименона на две части: романы о Мегрэ и «не о Мегрэ». Именно во вторых писатель пытался проявить свой художественный талант, открытый великой Колетт. Большинство книг «не о Мегрэ» представляют собой психологические «этюды нравов». Если в книгах о комиссаре Сименон выступает как автор, думающий прежде всего о занимательности, то в остальных своих произведениях он вторгается в область романа бытового и психологического. Между романами первой и второй группы нет непреодолимой границы. Поведение героев Сименона социально-психологически обусловлено. Они убедительны во всех своих проявлениях. Это и выделяет писателя из разряда чисто развлекательных, массовых литераторов.

Кроме собственно романов, Сименон пишет и автобиографическую прозу: «Я вспоминаю» («Je me souviens», 1945), «Педигри» («Pedigree»), «Личные воспоминания, дополненные ?Книгой Мари Жо?».

В соответствии с законами детективного жанра наиболее известные романы лишены подробных описаний, лирических отступлений, картин природы. Исследователи говорят о «нулевом градусе письма» Сименона. Это определение относится прежде всего к языку писателя. Лексика его тщательно отобрана, конкретна. Объем ее невелик. Эти качества могли бы выражать бедность языка художника, если бы не его талант отыскивать в кругу привычных слов самые точные и нужные обозначения. Проявил себя Сименон и как настоящий мастер построения интриги. Завязка обычно задана на первой странице книги и разрешается в ее последнем абзаце, что позволяет держать читателя в постоянном напряжении. Именно поэтому романы Сименона переведены практически на все языки мира и известны в любой стране. Список литературы: Зарубежные писатели : Биобиблиогр. слов.: В 2 ч. Ч. 2 : М ? Я / Под ред. Н. П. Михальской. - М. : Дрофа, 2003. ? 624 с.

Зубков А. Плащ Сименона : [О французском писателе] / А. Зубков // Крестьянка. ? 1999. ? N 9. ? С. 82-85

Новикова Е. Ни дня без 80 страниц : к 100-летию Ж. Сименона / Е. Новикова // Коммерсантъ. Власть. - 2003. ? N 6 (февр.). ? С. 58-59 Информация подготовлена .

наверх наверх

|