Ноябрь 2007

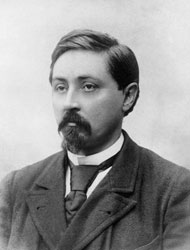

06 ноября ? 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912)

ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ МАМИН-СИБИРЯК

(1852-1912)

Настоящая фамилия русского писателя Мамин. Родился писатель 6 ноября 1852 г. на Висимо-Шайтанском заводе Верхотурского уезда Пермской губернии в потомственной семье священнослужителя. Учился в Висимской начальной школе для детей рабочих (1860-1864 гг.), Екатеринбургском духовном училище (1866-1868 гг.), Пермской духовной семинарии (ушел после 4-го класса в 1872 г.). В 1872 г. поступил на ветеринарный факультет Петербургской медико-хирургической академии; не окончив её, перешёл на юридический факультет Петербургского университета (1876-1877 гг., ушел из-за материальных затруднений и обострившегося туберкулеза). Настоящая фамилия русского писателя Мамин. Родился писатель 6 ноября 1852 г. на Висимо-Шайтанском заводе Верхотурского уезда Пермской губернии в потомственной семье священнослужителя. Учился в Висимской начальной школе для детей рабочих (1860-1864 гг.), Екатеринбургском духовном училище (1866-1868 гг.), Пермской духовной семинарии (ушел после 4-го класса в 1872 г.). В 1872 г. поступил на ветеринарный факультет Петербургской медико-хирургической академии; не окончив её, перешёл на юридический факультет Петербургского университета (1876-1877 гг., ушел из-за материальных затруднений и обострившегося туберкулеза).

Летом 1877 г. вернулся на Урал, к родителям. В следующем году умер отец, и вся тяжесть забот о семье легла на Мамина-Сибиряка. Чтобы дать образование братьям и сестре и суметь заработать, решено было переехать в крупный культурный центр. Был выбран Екатеринбург, где начинается его новая жизнь. Здесь он женился на Марии Алексеевой, которая стала не только женой-другом, но и прекрасным советчиком по литературным вопросам. В эти годы он совершает много поездок по Уралу, изучает литературу по истории, экономике, этнографии Урала, погружается в народную жизнь, общается с «простецами», имеющими огромный жизненный опыт. Находится на Урале вплоть до 1891 года (избирался гласным городской Думы). В 1890 г. разводится с первой женой и женится на талантливой артистке Екатеринбургского драматического театра М. Абрамовой и переезжает в Петербург, жил в Царском Селе и Павловске, где проходит последний этап его жизни. Через год Абрамова умирает, оставив больную дочь Аленушку на руках отца, потрясенного этой смертью.

В годы учения входил в кружок семинаристов-вольнодумцев, испытал воздействие идей Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Д. И. Писарева. Большое влияние на Мамина-Сибиряка оказала естественнонаучная литература (Ч. Дарвин, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев).

С 1875 года в газетах «Русский мир» и «Новости» начал репортерскую работу, давшую, по его словам, знание «подноготной» жизни, умение распознавать людей и «страсть окунаться в гущу повседневности». В журналах «Сын отечества» и «Кругозор» публиковал остросюжетные истории, не лишенные этнографической наблюдательности, рассказы о разбойниках, уральских старообрядцах, загадочных людях и происшествиях: «Старцы» (1875), «Старик», «В горах», «Красная шапка», «Русалки» (все 1876), «Тайны зеленого леса» (1877), роман «В водовороте страстей» (1876) и т.д.

Выпустил серию путевых очерков «От Урала до Москвы» (1881-82 гг.), опубликованных в московской газете «Русские ведомости»; затем в журнале «Дело» вышли его очерки «В камнях», рассказы («На рубеже Азии», «В худых душах» и др.). Многие были подписаны псевдонимом «Д. Сибиряк».

С 1872 года Мамин-Сибиряк начал работу над задуманным под влиянием Э. Золя первым произведением из цикла романов об уральских заводчиках «Приваловские миллионы». Опубликованный в 1883 г. в 5-й, окончательной редакции, этот роман, наряду с рассказами и очерками: «Золотуха», «Бойцы» (оба 1883) и др.; принес Мамину-Сибиряку репутацию видного писателя-уральца, глубокого знатока «областной«жизни созвучного одновременному развитию «областнической» литературы в Европе и предвосхитившего современную отечественную беллетристику, посвященную «малой родине». Следующие романы «уральского» цикла ? «Горное гнездо», «Дикое счастье» (оба 1884) упрочили литературные позиции Мамина-Сибиряка, долгие годы испытывавшего тяготы ежедневного многочасового репетиторства, безденежья и непризнания.

Герой самого значительного произведения Мамина-Сибиряка, романа «Приваловские миллионы», многими чертами близок типу буржуа «вырожденца», западноевропейского семейно-социального (Э. Золя, Дж. Голсуорси, Т. Манн) и русского (М. Горький) романа рубежа 19-20 вв. Молодой идеалист пытается получить наследство, находящееся под опекой, с тем чтобы расплатиться с народом за жестокий фамильный грех угнетения и эксплуатации, однако безволие героя (следствие генетической деградации), утопичность самого социального проекта обрекает предприятие на неудачу.

Яркие эпизоды заводского быта, раскольничьи предания, картины нравов «общества» и полусвета, образы чиновников, адвокатов, золотопромышленников, разночинцев и др., рельефность и точность письма, изобилующего народными поговорками, пословицами и присловьями, достоверность в воспроизведении различных сторон уральского быта, меткость сатиры (особенно характерной для «Горного гнезда», сочетающего щедринский гротеск с мрачной метафорикой «Молоха» А. И. Куприна) сделали это произведение, наряду с другими «уральскими» романами Мамина-Сибиряка, масштабной реалистической эпопеей, впечатляющим образцом отечественной социально-аналитической прозы.

В задуманном как продолжение «Горного гнезда» романе «На улице» (1886) Мамин-Сибиряк переносит своих «уральских&dquo; героев в Петербург и, рассказывая о взлете и крахе некоего газетного предприятия, подчеркивает отрицательный характер социального отбора в «рыночном» обществе, где лучшие (наиболее «нравственные») обречены на нищету и гибель.

Проблема поиска смысла жизни совестливым интеллигентом поднимается Маминым-Сибиряком в романе «Именинник» (1888), рассказывающем о самоубийстве земского деятеля. В то же время Мамин-Сибиряк явно тяготеет к народнической литературе с ее апологией человека труда, стремясь писать в стиле почитаемых им Г. И. Успенского и Н. Н. Златовратского ? в «беллетристическо-публицистической», по его определению, форме.

В 1885 году Мамин-Сибиряк написал пьесу «Золотопромышленники», не имевшую большого успеха. В 1886 г. был принят в члены Общества любителей российской словесности. Внимание литературной общественности привлек сборник Мамина-Сибиряка «Уральские рассказы» (1888-1889), в котором сплав этнографических и познавательных элементов (как позднее у П. П. Бажова) воспринимался в аспекте своеобразия художественной манеры писателя, отмечалось его мастерство пейзажиста.

Сложным процессам на Урале после Крестьянской реформы 1861 г. посвящен роман «Три конца. Уральская летопись» (1890); в жестких натуралистических подробностях описаны сезон золотодобычи в романе «Золото» (1892), голод в уральской деревне 1891-1892 гг. в романе «Хлеб» (1895), передающем и трепетно-любовное отношение автора к исчезающим деталям стародавнего уклада (характерное и для цикла рассказов «Около господ», 1900). Сумрачный драматизм, обилие самоубийств и катастроф в произведениях Мамина-Сибиряка, «русского Золя», признаваемого одним из создателей отечественного социологического романа, явили одну из важных граней общественного умонастроения России конца века: ощущение полной зависимости человека от социально-экономических обстоятельств, выполняющих в современных условиях функцию непредсказуемого и неумолимого античного рока.

Красочным языком, мажорной тональностью отличаются исторические повести Мамина-Сибиряка «Братья Гордеевы» (1891; о демидовских крепостных, обучавшихся за границей) и «Охонины брови» (1892; их эпохи Пугачевщины на Урале). Некоторую вялость, «инерционность» последующего письма отмечала критика в романах писателя «Весенние грозы» (1893; о повседневной жизни провинциальной интеллигенции), в сборниках рассказов «Ноктюрн» (1899), «Золотая муха» (1903). Одна из лучших книг Мамина-Сибиряка ? автобиографический роман-воспоминание о петербургской юности «Черты из жизни Пепко» (1894); ему тематически близок роман «По новому пути» (1896) ? о печальной судьбе курсистки в Петербурге. Тема художника, осознающего свою исчерпанность, звучит в связанном с проблемой декаданса и потому несколько неожиданном для писателя романе «Падающие звезды» (1899), повествующем о влечении русского скульптора к немой англичанке.

Классикой мировой литературы для детей стали многие произведения Мамина-Сибиряка, открывающие высокую простоту, благородную естественность чувств и любовь к жизни их автора, одухотворяющего поэтическим мастерством домашних животных, птиц, цветов, насекомых: сборник рассказов «Детские тени«(1894), хрестоматийные рассказы «Емеля-охотник» (1884), «Зимовье на Студеной» (1892), «Серая Шейка» (1893), «Аленушкины сказки» (1894-1896). В возрасте 60 лет 15 ноября 1912 года Мамин-Сибиряк скончался в Петербурге. Был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В 1956 г. прах и памятник перенесены на Волковское православное кладбище.

Художественный талант Мамина-Сибиряка высоко ценили И. С. Лесков, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн. Как о своём друге и учителе говорил о писателе М. Горький. Романы писателя отличаются многоплановостью и сложностью композиционных форм, правдивым изображением буржуазного быта, вниманием к жизни рабочей массы и особенно к сложным процессам формирования самосознания рабочих. Мировоззрение и талант Мамина-Сибиряка складывались под воздействием демократической философии и революционного движения 60-80-х годов. В историю русской литературы он вошёл как выдающийся писатель-реалист, певец героического труда рабочего человека.

К 150-летию со дня рождения писателя, в 2002 Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала учредили Премию имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, ежегодно вручаемую авторам, чьи работы так или иначе связанные с Уралом. Первое вручение премии прошло в ноябре 2002 на родине писателя, в посёлке Висим (Свердловская область)

Предлагаем прочесть:

Агарева Е. «Ведь это счастье писать для детей» : [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912)] / Е. Агарева // Дошкольное воспитание. ? 2000. ? N 1. ? С. 79-81

Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в литературном контексте второй половины XIX века / И. А. Дергачев. ? Екатеринбург : Издво Урал. ун-та, 1992. ? 222 с.

Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / И. А. Дергачев. ? 2-е изд., доп. ? Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. ? 332 с.

Китайник М. Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М. Г. Китайник. ? Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1955. ? 168 с.

Основные вехи жизни и творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка // Урал. ? 2002. ? N 11. ? С. 94-101

Романова М. Его перу принадлежат пятнадцать романов, а не только «Аленушкины сказки» : [о писателе Д. Н. Мамине-Сибиреке] / М. Романова // Вечерний Екатеринбург. ? 2001. ? 16 авг. ? С. 6

Стариков В. А. Жить тысячью жизней : повествование-хроника о жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка / В. А. Стариков. ? Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. ? 384 с.

Черемисина В. Неуловимое счастье уральского писателя : (к 150-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка) / В. Черемисина // Уральский рабочий. ? 2002. ? 31 янв. ? С. 8

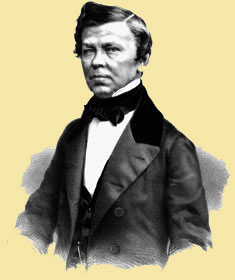

17 ноября ? 200 лет со дня рождения русского поэта Владимира Григорьевича Бенекдитова (1807-1873)

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ БЕНЕДИКТОВ

(1807-1873)

Родился писатель 17 ноября 1807 г. в Петербурге в семье чиновника, происходившего из духовного сословия. Дворянского звания Григорий Степанович Бенедиктов, отец поэта, был удостоен в результате продвижения по службе. В 1812 г. он был переведен по службе в чине коллежского асессора в Олонецкую губернию, служил советником олонецкого губернского правления. Мать поэта, была дочерью придворного служителя. Детство Владимира прошло в Петрозаводске, куда семья переехала вскоре после его рождения. Стихотворных способностей в детстве Бенедиктов не проявлял, находил писание стихов очень трудным, и не раз спрашивал своего отца: «Как это пишут стихи?!». Начальное образование будущий поэт получил под руководством домашнего учителя ? семинариста, а в 1817 году, в девять лет Бенедиктов поступил в Олонецкую губернскую гимназию. Гимназия была четырехклассная, и Бенедиктов окончил гимназический курс, когда ему еще не было четырнадцати лет. К этому времени он уже знал грамматику Греча и риторику Кошанского. Родился писатель 17 ноября 1807 г. в Петербурге в семье чиновника, происходившего из духовного сословия. Дворянского звания Григорий Степанович Бенедиктов, отец поэта, был удостоен в результате продвижения по службе. В 1812 г. он был переведен по службе в чине коллежского асессора в Олонецкую губернию, служил советником олонецкого губернского правления. Мать поэта, была дочерью придворного служителя. Детство Владимира прошло в Петрозаводске, куда семья переехала вскоре после его рождения. Стихотворных способностей в детстве Бенедиктов не проявлял, находил писание стихов очень трудным, и не раз спрашивал своего отца: «Как это пишут стихи?!». Начальное образование будущий поэт получил под руководством домашнего учителя ? семинариста, а в 1817 году, в девять лет Бенедиктов поступил в Олонецкую губернскую гимназию. Гимназия была четырехклассная, и Бенедиктов окончил гимназический курс, когда ему еще не было четырнадцати лет. К этому времени он уже знал грамматику Греча и риторику Кошанского.

Способности Бенедиктова были многосторонними; он мог бы быть замечательным математиком, если бы с ранних лет встретил в одном из своих наставников человека, способного заинтересовать его математическими науками. Но первым наставником Бенедиктова был Яконовский, учитель словесности Олонецкой гимназии - единственный, кто мог заставить ученика полюбить свой предмет, так как сам не только искренне любил грамматику и риторику, не только любил поэзию и поэтов, но и сам писал стихи. Стихи эти, по большей части, праздничные и именинные, хотя и канули в вечность, но не прошли бесследно. Они дали первый толчок юному Бенедиктову к стихотворным упражнениям.

Упражнения эти были неудачны и подверглись той же участи, что и поздравительные куплеты его наставника. Впечатления от северной природы позднее сказались во многих стихах Бенедиктова («Озеро», «Утес», «Горячий источник», «К товарищам детства» и др.).

В 1821 году Бенедиктов поступил в столице во Второй кадетский корпус ? одно из старейших военно-учебных заведений России. Преподаватели в нем были так плохи, что служили только предметом насмешек для своих учеников. В корпусе, куда Бенедиктов поступил, сдав экзамены, не нашлось даже такого преподавателя, каким был Яконовский. Кадеты не смели и показывать учителям плоды своих юношеских поползновений к сочинительству. Но с некоторыми кадетами Бенедиктов упражнялся в написании стихов на разные предметы и участвовал в домашних журналах и альманахах, издававшихся рукописными тетрадями и читавшихся только между воспитанниками.

Разумеется, основным предметом занятий Бенедиктова в кадетском корпусе были военные и математические науки, в которых он весьма преуспел. К сожалению, Бенедиктов не поступил в университет. Первым учеником вышел он из кадетского корпуса 25 июня 1827 года и поступил в Лейб гвардию, Измайловский полк в чине прапорщика. Такой чести удостаивались кроме самых родовитых дворян только лучшие воспитанники корпуса. Через три года он произведен в поручики. В январе 1831 года Бенедиктов в составе своего полка принимал участие в походе против польских мятежников, и, по завершении этой кампании, был награжден орденом св. Анны 4-й степени за храбрость. Именно с этими событиями связано начало литературной деятельности Бенедиктова.

Несколько стихотворений, написанных им во время похода («Ночь близ м. Якац», «Праздник на биваке», «Бранная красавица», «Прощание с саблею» и др.), поэт позднее включал в свои сборники.

16 января 1832 года в газете «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» появилось первое стихотворение В. Г. Бенедиктова «К сослуживцу», подписанное В. Бенедиктов. Оно было прислано молодым поэтом из Риги, где временно квартировал его полк перед последним переходом в Петербург.

«Литературные прибавления…» переименованные впоследствии в «Литературную газету», были официальным органом военного министерства. Будучи особенно расположенным к поэзии, его издатель А. Ф. Воейков покровительствовал многим начинающим «военным» поэтам.

Наряду с самыми активными авторами «Литературных прибавлений…» был приятель Воейкова гвардейский офицер, полковник Вильгельм Иванович Карлгоф (1796-1841), знакомый с Бенедиктовым еще по Петрозаводску. Поэтический дар Бенедиктова он мог отметить еще в кадетском корпусе, где был наставником. Карлгофу, также участвовавшему в польской кампании, Бенедиктов, очевидно, обязан и первой своей публикацией в газете Воейкова.

Но вскоре Бенедиктов оставил военную службу и поступил в Министерство финансов, где добросовестно прослужил до 1858 г. и сделал хорошую карьеру (вышел в отставку действительным тайным советником), в чем ему немало помогли незаурядные математические способности. Контраст между лирическим героем Бенедиктова («пламенным», «бурным» поэтом) и скромным уделом чиновника по финансовой части позднее неоднократно обыгрывался в пародиях, в том числе ? Козьмы Пруткова, посвящавшего ему свои сочинения как сослуживцу по «Пробирной палатке».

С литературными кругами Бенедиктов сблизился также через поэта В. И. Карлгофа, который в 1835 г. издал за свой счет первый сборник стихов Бенедиктова. Книжка имела огромный успех и в том же году была переиздана. Он сразу вошел в число первых любимцев публики, увлеченной яркой романтической образностью его стихов, эмоциональных и порой нарочито эффектных. Поэт Я. П. Полонский вспоминал: «…вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова. Он был в моде ? учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербурга, молодые франты хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова». Его ценили и подлинные знатоки поэзии ? В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев и др., им увлекался молодой И. С. Тургенев, подражания Бенедиктову явны в юношеских сборниках Н. А. Некрасова и А. А. Фета.

Изданная в 1838 г. вторая книжка стихов Бенедиктова была встречена прохладней, а к 1840-м годам он становится предметом насмешек, что было отчасти связано с общим охлаждением к поэзии в то время. Вслед за В. Г. Белинским, выступившим против него еще в пору всеобщих восторгов (в статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова», 1835), его обвиняют в безвкусице, безыдейности. Особенно раздражает критиков словотворчество Бенедиктова и его «нелепые» выражения: «грудные волны», «стоит безглаголен», «прелестная сердцегубка», «благородит просторожденца» и др. Решающим фактором падения популярности Бенедиктова был расцвет таланта М. Ю. Лермонтова, который пришелся именно на конец 1830-х годов. Один из рецензентов первого сборника стихотворений Лермонтова (1840) писал: «Он (стих Лермонтова) совершенно противоположен стиху Бенедиктова, увешанному метафорическими серьгами, браслетами, фероньерками, ? где брильянтовыми, а где, и большею частью, стразовыми, оттого, что в них иногда за неимением мысли, могущей играть и отражаться в тропических гранях стиха, ? вода, простая стеклянная вода! Стих Бенедиктова ? девочка: оформится ? будет хорошенькая. Стих Лермонтова ? мальчик, рослый, плечистый, себе на уме».

Позднее появится термин «бенедиктовщина», которым будут клеймить некоторых поэтов XX в. (Б. Л. Пастернака, молодого В. В. Набокова, Б. Лифшица и др.; позднее в стихотворении «Вальс» (1840) уже без уничижительных коннотаций будут находить предвосхищение поэтики Пастернака).

Впрочем, к этому времени в литературу уже вошла довольно большая группа поэтов, открыто заявивших себя учениками и последователями Бенедиктова. В журналах, альманахах и сборниках конца 30-х ? начала 40-х годов рассеянно немало стихов, обращенных к Бенедиктову или посвященных ему (А. Н. Майков, А. Я. Мейнер, В. С. Филимонов, Е. Н. Шахова и др.). Еще больше ? стихотворных подражаний Бенедиктову и перепевов его произведений, например, в стихах молодого Н. А. Некрасова. Вышедшие в конце 30-х ? начале 40-х годов несколько сборников молодых поэтов «бенедиктовской школы» (в том числе Майкова и Некрасова) отчетливо обозначили опасность отхода поэзии от того направления, которое было придано всей русской литературе Пушкиным.

Это не могло не беспокоить Белинского. В 1842 году, когда в свет вышла третья книга стихов Бенедиктова, Белинский дал окончательную, наиболее точную и принципиальную оценку творчества Бенедиктова. «На Руси есть несколько поэтов, ? писал великий критик, ? в произведениях которых больше чувства, души и изящества, чем в произведениях Бенедиктова, но эти поэты не произвели и никогда не произведут на публику и вполовину такого впечатления, какое произвел г-н Бенедиктов. И публика в этом случае совершенно права: те поэты незначительны в той сфере искусства, к которой они принадлежат, они заслоняются в ней высшими поэтами той же сферы; а г-н Бенедиктов сам велик в той сфере искусства, к которой принадлежит, никому не подражая, он имеет толпу подражателей…

Стихотворения Бенедиктова, ? писал далее Белинский, ? имели особенный успех в Петербурге; успех, можно сказать, народный, ? такой же, какой Пушкин имел в России; разница только в продолжительности, но не в силе. И это очень легко объясняется тем, что поэзия г-на Бенедиктова ? не поэзия природы, или истории, или народа, ? а поэзия средних бюрократического народонаселения Петербурга».

Несмотря на целый ряд хвалебных рецензий, приговор Белинского, авторитет которого в это время был несравненно выше других, стал едва ли не общепризнанным.

Но чиновничья карьера Бенедиктова, в отличие от литературной, не знала падений. В 1842 году он был произведен в статские советники и назначен директором правления экспедиции заготовления государственных кредитных билетов.

1842 год можно считать концом романтического периода в творчестве Бенедиктова. После издания 1842 года и статьи Белинского литературная активность поэта значительно снижается. Он печатался в периодических изданиях по одному ? два случайных стихотворения в год, а в 1850-1852 годах не напечатал ни одного.

В эти годы стихи Бенедиктова почти не появляются в печати. Он живет замкнуто, поддерживает отношения лишь с узким кругом друзей, в числе которых были И. А. Гончаров и А. Н. Майков. На публике со своими стихами он ненадолго появился в пору оживления общественной жизни во 2-й половине 1850-х годов, но его книги были неодобрительно встречены критикой. Захваченный веяниями нового времени, Бенедиктов пишет политические, либерально-обличительные и даже революционные стихи («Современный гений»; «Собачий пир», восхитивший Т. Шевченко, и др.). Стихи Бенедиктова привлекают пристальное внимание царской цензуры. Стихотворение ? «К новому поколению» (после публикации в журнале «Сын отечества» за 1858 год оно приобрело большую популярность) автору пришлось переделывать по требованию цензуры дважды, молодая аудитория шумно приветствовала чтение стихов «К новому поколению» с призывом «Шагайте через нас!».

Особенный успех выпал на долю стихотворений Бенедиктова «Борьба» и «И ныне», прочитанных автором на литературном вечере 10 января 1860 года, в котором участвовали крупнейшие русские писатели.

В 1861 году Бенедиктов, читавший на одном из литературных вечеров свое стихотворение «Человек», как старейший из популярных поэтов был увенчан от имени литераторов лавровым венком.

Конец 1850-х годов отмечен большим количеством новых журналов самых разных направлений. После отставки Бенедиктов увлекся идеей издания своего журнала. Его ядром по замыслу поэта должны были стать кроме него самого поэты-сатирики П. И. Вейнберг и П. А. Кусков, а также давний приятель Бенедиктова И. Я. Мейснер. Задачу этого журнала под предполагаемым названием «Корни» Бенедиктов видел в том, чтобы сблизить литературу с народной жизнью. Этот замысел остался неосуществленным.

Этот успех также был недолгим. В 1862 г. Бенедиктов совсем отходит от литературной жизни, но продолжает много писать, смело экспериментируя со стихотворными формами, образами. Многие его поздние стихи были по достоинству оценены только в XX в. («Неотвязные мысли», «Бессонница», «Игра в шахматы» и др.; среди ценителей его поэзии ? Э. Г. Багрицкий и Н. А. Заболоцкий). Освоив под конец жизни несколько европейских языков, он много занимается переводами: переводит В. Шекспира, Ф. Шиллера, Дж. Байрона, В. Гюго и др. Огромный труд пожилого Бенедиктова ? перевод почти всей поэзии А. Мицкевича.

В последние годы он становится все более замкнутым, хозяйство в доме ведет сестра. По словам Я. П. Полонского, когда Бенедиктов умер 26 апреля 1873 г. в Петербурге, «многие, даже из его знакомых, не знали, где его квартира, и весьма немногие проводили на вечный покой».

Поэт готовил издание своих стихотворений, накопившихся с 1857 года, после выхода последнего авторского сборника. Это издание было осуществлено уже посмертно другом Бенедиктова Я. П. Полонским.

Предлагаем прочесть:

Евтушенко Е. «В начале было Слово» : десять веков рус. поэзии : Владимир Бенедиктов (1807-1873) / Е. Евтушенко // Труд. ? 2003. ? 8 мая. ? С. 10

Кошелев В. А. «Кудри» и «Вальсы» : о жизни и творчестве Владимира Бенедиктова / В. А. Кошелев // Литература в школе. ? 1996. ? N 5. ? С. 23-35

20 ноября ? 70 лет со дня рождения русской писательницы Виктории Самойловны Токаревой (1937)

ВИКТОРИЯ САМОЙЛОВНА ТОКАРЕВА

(р. 1937)

Виктория Самойловна родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде в семье инженера. Во время войны семья Токаревых была эвакуирована на Урал. После возвращения в Ленинград будущая писательница окончила десятилетку, затем поступила в музыкальное училище (1956-60 гг.). Виктория Самойловна родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде в семье инженера. Во время войны семья Токаревых была эвакуирована на Урал. После возвращения в Ленинград будущая писательница окончила десятилетку, затем поступила в музыкальное училище (1956-60 гг.).

Выйдя замуж, переезжает к мужу в Москву, работает в музыкальной школе (1961-64 гг). В 1964-69 годах учится на сценарном отделении ВГИК. В эти годы начинает писать рассказы. Первая публикация ? рассказ «День без вранья» (1964) ? принесла Токаревой известность, вскоре автору предложили сделать по нему сценарий для фильма, и в 1968 году на экраны вышла картина «Урок литературы», снятая на киностудии «Мосфильм». Затем последовали другие рассказы, вызывавшие интерес читателей.

В 1969 выходит первая книга «О том, чего не было», включившая в себя уже печатавшиеся и новые повести и рассказы. Впоследствии почти все ее произведения становились бестселлерами. Наиболее очевидно это выразилось в «издательском буме Токаревой» (1995-1996 гг.), когда писательница вошла в число десяти самых издаваемых в России авторов.

В дальнейшем каждые пять лет, писательница публикует очередной сборник повестей и рассказов: «Ничего особенного», «Летающие качели», «Сказать ? не сказать». По ее сценариям сняты известные фильмы «Мимино» (в соавторстве с Р. Габриадзе и Г. Данелия), «Джентльмены удачи», «Шла собака по роялю», пьесу «Северный приют» и др. Всего для кино ею создано около 15 сценариев. Сама Виктория Самойловна очень гордится своей короткометражкой «Поговорим на моем языке», роли в которой сыграли Лия Ахеджакова и Ролан Быков.

В 70-е года появилась «Новая волна» литературы. Эта литература была неоднородна и авторов зачастую объединяла лишь хронология появления их произведений да общее стремление к поиску новых художественных форм. Среди произведений «Новой волны» появились книги, которые стали называть «женская проза». К «женской прозе» стали относить произведения В. Токаревой, Л. Петрушевской, Г. Щербаковой, Т. Толстой. Виктория Токарева пишет в основном повести и рассказы о семье, о любви, о смерти, о предательстве, рассказывает о судьбах разных людей. Виктория Токарева показывает реальный современный мир, мир, в котором мы живем.

Причина популярности Токаревой состоит главным образом в том, что персонажи ее произведений так же узнаваемы, как и обыденные житейские обстоятельства, в которых происходит действие, а психологические наблюдения так же просты, кратки и понятны, как новеллистические сюжеты.

Эти повествовательные особенности проявились уже в первом рассказе Токаревой «День без вранья», герой которого, школьный учитель французского языка, не произнеся в течение дня ни одного лживого слова, выводит для себя незамысловатое, но бесспорное правило: говорить правду мало, надо жить по правде, иначе превратишься в неудачника. Финал этого рассказа допускает различные варианты развития судьбы героя. Открытость финалов, отсутствие назидательности вообще характерны для прозы Токаревой.

Неспособность большинства персонажей Токаревой к сильным чувствам дала повод критику Р. Вейли назвать ее произведения «печальными в своей несостоятельности современными житейскими сказками», в которых проявляется «пошлость нового времени, высвечивающая тусклые лица негероев, неличностей». Попытки вырваться из житейской рутины, как правило, не приносят героям счастья. Так, пианист Месяцев из повести «Лавина» (1996) не замечает, как в результате такого «рывка» теряет семью, любовь и талант.

Однако заурядность персонажей Токаревой часто обманчива. Климов, главный герой повести «Ехал грека», влюбившись, переживает душевное преображение и понимает: «Оттого, что я был влюблен, я как бы прикоснулся к бессмертию и стал немножечко моложе». Для описания любовных переживаний Токарева находит выразительные стилистические средства. Так, в рассказе «Между небом и землей» поцелуй героев «был осторожный, целомудренный, как будто они касались друг друга не губами, а предчувствиями».

Юмор присущ героям Токаревой в той же мере, что и автору, на основании чего критик В. Новиков отмечал, что в ее произведениях «для разговора о серьезных проблемах найден сегодняшний тип иронического мышления, всем знакомый и простой язык».

В рецензии на одну из семи книг Токаревой, вышедших в 1990-1997 гг. на немецком языке, критик Х. Шлаффер выделил главную особенность творчества писательницы: «Истории Токаревой так же одинаковы, прозаичны и однотонны, как сама жизнь, если воспринимать ее как повседневность, и так же увлекательны, как повседневность, если хочешь узнать ее строй, ее основу».

В последние годы печатается в разных издательствах, пользуясь неизменной популярностью у читателей: сборники повестей и рассказов «Коррида», «Не сотвори«, «Лошади с крыльями», «Хэппи энд» и другие.

В 1993 году Виктория Токарева была принята в члены элитарного столичного «Пен-клуба», устав которого не разрешает участие в каком-либо другом творческом объединении. В одном интервью Виктория Токарева сказала, что она не пишет заказную литературу. Было много предложений написать роман: «Ну что вы пишите свои рассказы и повести? Напишите роман, типа «Марианны», только хорошим токаревским языком. Страниц на пятьсот. Это же совсем другая прибыль». «Как только рухнул «железный занавес», ? говорит в многочисленных интервью Токарева, в нашу страну хлынул неуправляемый поток зарубежной литературы разных жанров. Нельзя сказать, что эти книги были низкого качества, и все русский народ быстро устал от всевозможных детективов, аморальных и низкоинтеллектуальных произведений с похожими сюжетами. Наша страна превратилась из самой читающей, в далеко не самую читающую. Отрадно видеть, что сейчас этот процесс очень медленно, но все же начал двигаться в обратном направлении. Причем в книжных магазинах чаще требуют не детективы с лихо закрученным сюжетом и непобедимыми героями-одиночками, а всегда популярные у народа книги «о жизни». Именно под эту категорию подходят произведения Виктории Токаревой.

Писательница постоянно проживает в Москве. Ее произведения широко издаются в России и за границей.

Предлагаем прочесть:

Солнцева А. «Я ? не серийный писатель!» : [интервью с Викторией Токаревой] / А. Солнцева // Огонек. ? 1997. ? N 25. ? С. 55-57

Токарева В. Жизнь плоти и жизнь духа идут по одним законам : [интервью и писательницей] / В. Токарева // Здоровье. ? 2000. ? N 6. ? С. 8-10

Токарева В. Человек без комплексов мне неинтересен : [интервью с писателем] / Д. Быков ; Интервьюер Д. Быков // Собеседник. ? 2003. ? N 1 (янв.). ? С. 14-15

Токарева В. «Я быстро привыкла к славе» : [писательница В. Токарева рассказывает о своей жизни и о семье] / Н. Насонова; Подготовила Н. Насонова // Домашний очаг. ? 2003. ? N 9. ? С. 58-61

Токарева В. С. Путин не понимал, откуда я знаю слова «Пасть порву, моргалы выколю!» : [интервью с писателем] / В. С. Токарева ; Интервьюер Е. Малик // Комсомольская правда. ? 2004. ? 11 мая. ? С. 17

24 ноября ? 375 лет со дня рождения нидерландского философа Бенедикта Спинозы (1632-1677)

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА

(1632-1677)

Бенедикт Спиноза, или Барух д?Эспиноза (эта фамилия пишется 12-ю различными способами), великий голландский философ, один из крупнейших рационалистов 17 века. Родился в Амстердаме 24 ноября 1632 года. Родители Спинозы были сефардскими еврейскими эмигрантами, переселившимися из Португалии. В семье Михаэля (Габриэль Алварес) и Ханны Деборы де Спиноза было пятеро детей: Исаак, Ребекка (оба от первого брака Михаэля), Мириам, Барух и Габриэль (от второго брака). Мирьям умерла в 1651 г., она была замужем за Самуилом де-Карцерис, сын которого, Даниил, заявил свои права на наследие после смерти философа. Мать Спинозы умирает от туберкулёза очень рано ? в 1638 году, когда Баруху было всего 6 лет. Отец (до его смерти в 1654) ведет преуспевающую семейную фирму по торговле южными фруктами. Спиноза посещает начальную религиозную школу «Эц Хаим», где обучается ивриту (древнееврейскому языку), основам еврейского богословия и риторики. Уже здесь он знакомится с трудами Аверроэса и Аристотеля в средневековой интерпретации Маймонида. Позднее берет уроки латыни. Спиноза говорил на португальском, испанском, голландском и немного французском и итальянском языках, владел литературным ивритом; разговорным языком в семье вероятно был ладино. Бенедикт Спиноза, или Барух д?Эспиноза (эта фамилия пишется 12-ю различными способами), великий голландский философ, один из крупнейших рационалистов 17 века. Родился в Амстердаме 24 ноября 1632 года. Родители Спинозы были сефардскими еврейскими эмигрантами, переселившимися из Португалии. В семье Михаэля (Габриэль Алварес) и Ханны Деборы де Спиноза было пятеро детей: Исаак, Ребекка (оба от первого брака Михаэля), Мириам, Барух и Габриэль (от второго брака). Мирьям умерла в 1651 г., она была замужем за Самуилом де-Карцерис, сын которого, Даниил, заявил свои права на наследие после смерти философа. Мать Спинозы умирает от туберкулёза очень рано ? в 1638 году, когда Баруху было всего 6 лет. Отец (до его смерти в 1654) ведет преуспевающую семейную фирму по торговле южными фруктами. Спиноза посещает начальную религиозную школу «Эц Хаим», где обучается ивриту (древнееврейскому языку), основам еврейского богословия и риторики. Уже здесь он знакомится с трудами Аверроэса и Аристотеля в средневековой интерпретации Маймонида. Позднее берет уроки латыни. Спиноза говорил на португальском, испанском, голландском и немного французском и итальянском языках, владел литературным ивритом; разговорным языком в семье вероятно был ладино.

Спиноза учился в еврейской школе в Амстердаме, где изучал еврейский язык, Тору с комментариями Раши, Талмуд и другую равиннистическую литературу. Учителями Спинозы были раввины ? философ-каббалист Исаак Абоаб де Фонсека, Менаше бен Исраэль и Саул Moртера. После смерти отца Барух и его брат Габриэль перенимают управление фирмой.

Тонкие методы учителей Талмуда несомненно усовершенствовали интеллект Спинозы и особенно его способность аналитического доказательного рассуждения, не смотря на то, что Спиноза был воспитан в духе ортодоксального иудаизма, после конфликта с городскими властями в 1656 г., он был подвергнут «великому отлучению» еврейской общиной за еретические взгляды (в основном касавшиеся христианства ? община опасалась ухудшения отношений с властями), а в 1660 г. был вынужден покинуть Амстердам, вскоре после исключения из общины он принимает имя Бенедикт (уменьшительное Бенто). Он продает свою долю в фирме брату, уезжает в пригород Амстердама Оверкерк, затем перебрался на несколько лет в деревушку Рейнсбург близ Лейдена, где продолжал поддерживать связи с кружком коллегиантов (коллегианты, течение в протестантизме) ? религиозного братства, позднее объединившегося с меннонитами. Из Рейнсбурга он переселился в Ворбург ? селение вблизи Гааги, а с 1670 г. до своей смерти жил в самой Гааге.

Спиноза зарабатывал на жизнь изготовлением и шлифовкой линз для очков, микроскопов и телескопов, а также частными уроками; в последующие годы его доход пополнялся скромной пенсией, которая выплачивалась двумя знатными покровителями. Благодаря этому он вел независимый образ жизни и мог позволить себе занятия философией и переписку с ведущими учеными того времени. В 1673 г. ему было предложено место профессора на кафедре философии в Гейдельбергском университете, однако Спиноза отказался от предложения, сославшись на враждебное отношение к нему со стороны официальной церкви.

Главными его произведениями являются «Богословско-политический трактат», опубликованный анонимно в Амстердаме в 1670 году, «Этика», изданная только в 1677 г. на латинском языке в книге «Посмертные произведения» вместе с незаконченными трактатами о научном методе «Трактат об усовершенствовании разума», о политической теории, грамматикой древнееврейского языка и письмами. Единственной книгой, изданной при жизни Спинозы и под его именем, был труд «Начала философии Рене Декарта, части I и II, доказанные геометрическим способом» (1663).

Бенедикт Спиноза закончил «Этику» в 1675 г., этот труд в систематизированной форме содержал все основные положения философии мыслителя, но после того как в 1672 г. братья де Витт «потеряли власть» (были убиты в результате государственного переворота), он не решается опубликовать его, хотя рукописные копии ходят в кругу ближайших друзей. В 1675 г. Спиноза знакомится с немецким математиком Э. В. фон Чирнгаусом, а в 1676 г. остановившийся в Гааге Г. В. Л. Лейбниц часто посещал Спинозу.

Спинозу прежде любили представлять в виде философа-отшельника, чуждавшегося общества и отчасти забытого обществом; это представление совсем не соответствует действительности; вокруг философа группировался кружок преданных ему учеников и почитателей, принадлежавших весьма различным слоям общества, но одинаково проникнутых любовью к гениальному мыслителю. Кроме этого тесного кружка, Спиноза стоял и в центре более обширного круга ученых различных стран и национальностей, которые посещали его.

Спиноза состоял не только в тесной связи с кружком своих учеников и почитателей, с обширным кругом крупнейших ученых XVII века, он находился также в теснейшей связи с религиозными и политическими движениями конца XVII века в Голландии, с которыми впервые познакомился в доме своего учителя фан-ден-Энде. Среди учеников и почитателей Спинозы следует отметить Симона де Фриса, врачей Людовика Мейера, Брессера и Шуллера, меннонита Иеллеса. Симон де Фрис выплачивал Спинозе ежегодное пособие в 300 гульденов. Особенно близки были кфилософу Шуллер и Л. Мейер; первый после смерти философа приготовил к печати издание его посмертных сочинений, второй написал к ним введение. Шуллер же составил список книг, принадлежавших Спинозе, и отметил особенно редкие, которые ближайшие друзья философа, вероятно, поделили между собой.

Годы жизни Спинозы совпали с началом эпохи Нового времени. В своем творчестве он осуществил синтез научных идей эпохи Возрождения с греческой, стоической, неоплатонической и схоластической философией. Одна из трудностей, с которыми сталкиваются исследователи, пытающиеся осмыслить идеи его самой известной работы ? «Этики», состоит в том, что Спиноза часто использует схоластические термины в совершенно другом, не принятом в схоластике смысле. Поэтому, чтобы понять настоящий смысл этого труда, необходимо учитывать существенно новые научные и онтологические предпосылки, на которые опирался философ.

Главной сферой интересов Спинозы является философская антропология, исследование человека в его отношении к обществу и всему мирозданию. Оригинальность его идей заключалась в попытке распространить «коперниканскую революцию» на сферы метафизики, психологии, этики и политики. Иначе говоря, Спиноза рассматривал природу в целом и человеческую природу в частности объективно и беспристрастно ? так, как если бы это были геометрические проблемы, и пытался по возможности исключить по-человечески понятное стремление принимать желаемое за действительное, например, предполагать существование целей или конечных причин в природе. Спиноза считал человека частью природного порядка, а не каким-то особым творением, не подчиняющимся универсальным законам природы.

Отталкиваясь от декартовского дуализма, Спиноза выдвинул теорию параллелизма тела и сознания, согласно которой сознание, подобно телу, также подчиняется определенным законам. Кроме того, Спиноза наряду с Гоббсом одним из первых применил закон инерции Галилея к психологии и этике, высказав мысль о том, что по природе вещей всякая форма жизни стремится пребывать в своем существовании и сохранять его до бесконечности, пока не сталкивается с препятствием в виде некоторой превосходящей силы. Введение Спинозой понятия о первичности стремления к самосохранению ? впоследствии разработанного Дарвином с эволюционно-биологической точки зрения ? означало полный разрыв с теорией схоластов, считавших, что все природные формы направлены к заранее заданным целям, или конечным причинам, и что человеческая природа существует ради некой сверхприродной цели.

В учении Спинозы этика и религия взаимосвязаны. Его философия жизни представляет собой классическую для Нового времени попытку построить рациональную, универсальную систему, обходящуюся без сверхприродных санкций и какого-либо обращения к библейскому откровению. Такой подход сделал взгляды Спинозы особенно привлекательными для людей науки, например Эйнштейна, поэтов ? Гёте и Вордсворта, искавших единения с природой, и многих свободомыслящих людей, не принимавших догматизма и нетерпимости официальной теологии. Взгляды Спинозы оказали огромное влияние на развитие философской мысли Нового времени, в частности, на немецкую классическую философию. Бенедикт Спиноза ? поистине великий философ. Он создал метафизическую систему, поразительную по своей красоте и великолепию, но тот факт, что она не основывалась ни на личном опыте, ни на окружавшей его реальности, поражает еще больше.

В воскресенье 21 февраля 1677 г. Спиноза умирает от туберкулёза (болезнь, которой он страдал в течение 20 лет, невольно усугубляя ее вдыханием пыли при шлифовке оптических линз, курением ? табак считался тогда лечебным средством), ему было всего 44 года. Тело предварительно захоранивается 25 февраля и вскоре перезахоранивается в общей могиле. Делается опись имущества (которое включает 161 книгу) и оно распродается, часть документов (в том числе, и часть переписки) уничтожается. Произведения Спинозы, в соответствии с его желанием, в том же году публикуются в Амстердаме с предисловием Иеллеса без обозначения места издания и имени автора на латинском языке, в 1678 г. ? в голландском переводе. В том же 1678 г. все произведения Спинозы запрещаются.

Предлагаем прочесть:

Майданский А. Д. Старейшие жизнеописания Спинозы / А. Д. Майданский // Вопросы философии. ? 2006. ? N 10. ? С. 116-118

Жизнь покойного господина Спинозы // Вопросы философии. ? 2006. ? N 10. ? С. 119-129

Сенека. Декарт. Спиноза. Кант. Гегель : Биогр. повествования. ? 2-е изд. ? Челябинск : Урал, 2000. ? 516 с.

Соколов В. В. Спиноза / В. В. Соколов. ? 2-е изд., испр. и доп. ? М. : Мысль, 1977. ? 222 с.

Спиноза Б. Избранные произведения : в 2 т. : пер. с латин. Т. 2 / Б. Спиноза. ? М. : Госполитиздат, 1957. ? 727 с.

25 ноября ? 290 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Петровича Сумарокова (1717-1777)

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СУМАРОКОВ

(1717-1777)

Александр Петрович Сумароков ? русский поэт, драматург. Родился 25 ноября 1717 года в Финляндии, близ Вильманстранда в дворянской семье. Отец его, Петр Панкратьевич, крестник Петра Великого, был крупным военным и чиновником при Петре I и Екатерине II, отец писателя считался человеком по тому времени образованным, в особенности по части литературы, и принадлежал к искренним сторонникам реформаторской деятельности Петра. Сумароков получил хорошее домашнее образование. По заключении Ништадского мира Петр Панкратьевич сам занимался воспитанием своих детей и пригласил к ним иностранца Зейкена (бывшего одно время учителем императора Петра II ) для преподавания «общей словесности». Александр Петрович Сумароков ? русский поэт, драматург. Родился 25 ноября 1717 года в Финляндии, близ Вильманстранда в дворянской семье. Отец его, Петр Панкратьевич, крестник Петра Великого, был крупным военным и чиновником при Петре I и Екатерине II, отец писателя считался человеком по тому времени образованным, в особенности по части литературы, и принадлежал к искренним сторонникам реформаторской деятельности Петра. Сумароков получил хорошее домашнее образование. По заключении Ништадского мира Петр Панкратьевич сам занимался воспитанием своих детей и пригласил к ним иностранца Зейкена (бывшего одно время учителем императора Петра II ) для преподавания «общей словесности».

В 1732 г. Сумарокова в возрасте 14 лет, отдали в специальное учебное заведение для детей высшего дворянства ? Сухопутный шляхетный корпус, который называли «Рыцарской академией». Ко времени окончания корпуса (1740 г.) были напечатаны две «Оды» Сумарокова, в которых поэт воспевал императрицу Анну Иоанновну. Ученики Сухопутного шляхетного корпуса получали поверхностное образование, но блестящая карьера была им обеспечена. Не стал исключением и Сумароков, который был выпущен из корпуса адъютантом вице-канцлера графа М. Головкина, а в 1741 году, после воцарения императрицы Елизаветы Петровны, стал адъютантом ее фаворита графа А. Разумовского, прослужив в этой должности более десяти лет.

В этот период Сумароков называл себя поэтом «нежной страсти»: сочинял модные любовные и пасторальные песенки («Негде, в маленьком леску» и др., всего около 150), которые имели большой успех, писал также пастушеские идиллии (всего 7) и эклоги (всего 65). Характеризуя эклоги Сумарокова, В. Г. Белинский писал, что автор «не думал быть соблазнительным или неприличным, а, напротив, он хлопотал о нравственности». Критик основывался на посвящении, написанном Сумароковым к собранию эклог, в котором автор писал: «В эклогах моих возвещается нежность и верность, а не злопристойное сластолюбие, и нет таковых речей, кои бы слуху были противны».

Работа в жанре эклоги способствовала тому, что у поэта выработался легкий, музыкальный стих, близкий к разговорному языку того времени. Основным размером, который использовал Сумароков в своих эклогах, элегиях, сатирах, эпистолах и трагедиях, был шестистопный ямб ? русская разновидность александрийского стиха.

В одах, написанных в 1740-е годы, Сумароков руководствовался образцами, данными в этом жанре М. В. Ломоносовым. Это не помешало ему полемизировать с учителем по литературно-теоретическим вопросам. Ломоносов и Сумароков представляли два течения русского классицизма. В отличие от Ломоносова, Сумароков считал главными задачами поэзии не постановку общенациональных проблем, а служение идеалам дворянства. Поэзия, по его мнению, должна быть в первую очередь не величественной, а «приятной». В 1750-е годы Сумароков выступил с пародиями на оды Ломоносова в жанре, который сам называл «вздорными одами». Эти комические оды были в известной степени и автопародиями.

Сумароков пробовал свои силы во всех жанрах классицизма, писал сафические, горацианские, анакреонтические и другие оды, стансы, сонеты и т.д. Кроме того, он открыл для русской литературы жанр стихотворной трагедии. Сумароков начал писать трагедии во второй половине 1740-х годов, создав 9 произведений этого жанра: «Хорев» (1747), «Синав и Трувор» (1750), «Димитрий Самозванец» (1771) и др. В трагедиях, написанных в соответствии с канонами классицизма, в полной мере проявились политические взгляды Сумарокова. Так, трагический финал «Хорева» проистекал из того, что главный герой, «идеальный монарх», потворствовал собственным страстям ? подозрительности и недоверчивости. «Тиран на престоле» становится причиной страданий многих людей ? такова главная мысль трагедии «Димитрий Самозванец».

Сумароков начал создавать русский театр. Интерес к театральным зрелищам был не на последнем месте. При дворе в царствование Анны Иоанновны бывали спектакли немецкой труппы Каролины Нейбер и французской Сериньи, ставились пьесы Корнеля, Вольтера, Мольера. Кому же играть новые трагедии? Иностранные труппы для этого не годились. У них контракт, свой репертуар, и русские стихи учить актеры не будут.

Сумароков вспомнил о корпусе. В его время кадеты, обучавшиеся у танцмейстера Ланде, иногда приводились во дворец исполнять балетный дивертисмент в итальянских комедиях. Однажды группа кадетов, занимавшихся французским языком, разыграла трагедию Вольтера «Заира».

Сумароков побывал в корпусе. Ему разрешили обучить кадетов и разыграть трагедию. Охотников явилось много. Сумароков прочитал им свою трагедию «Хорев», распределил роли ? женские тоже достались юношам ? и приступил к репетициям. Кадеты очень старались, автор и режиссер учил их со страстью и довольно скоро признал, что спектакль готов.

Трагедия «Хорев» была сыграна в корпусе, а затем и во дворце, всем понравилась. Тогда Сумароков поставил с кадетами вторую свою трагедию «Гамлет», основанную на пьесе Вильяма Шекспира. Писатель постарался ее исправить, ? не все там ему пригодилось. Больше всех своих пьес любил Сумароков трагедию «Семира», и друзья уверяли автора, что она удалась ему лучше других драматических произведений.

Созданию драматических произведений не в последнюю очередь способствовало то, что в 1756 г. Сумароков был назначен первым директором Российского театра в Петербурге. Театр существовал во многом благодаря его энергии. В 1755 г. Сумароков поставил на сцену первую русскую оперу «Цефаль и Прокриса», музыка к которой была написана в лирическом духе придворным капельмейстером Арайя. К 1757 г. относится драма Сумарокова «Пустынник», к 1758 г. ? трагедия «Ярополк и Димиза», где двое из действующих лиц носят имена «Крепостата» и «Силотела», по-видимому, имевшие целью сообщить трагедии отсутствовавший в ней национально-исторический колорит. После вынужденного ухода в отставку из театра в 1761 г. (высокопоставленные придворные чины были недовольны Сумароковым) поэт полностью посвятил себя литературной деятельности.

В конце царствования императрицы Елизаветы Сумароков выступил против установившегося образа правления. Его возмущало то, что дворяне не соответствуют идеальному образу «сыновей отечества», что процветает взяточничество. В 1759 г. он начал издавать журнал «Трудолюбивая пчела», посвященный жене наследника престола, будущей императрице Екатерине II, с которой он связывал надежды на устроение жизни по истинно нравственным принципам. В журнале содержались нападки на вельмож и подьячих, из-за чего он был закрыт через год после основания.

В начале царствования Екатерины II литературная слава Сумарокова достигает зенита. Молодые сатирики, группировавшиеся вокруг Н. Новикова и Фонвизина, поддерживают Сумарокова, который пишет басни, направленные против бюрократического произвола, взяточничества, бесчеловечного обращения помещиков с крепостными.

Сумароков ? автор 380 басен. Первые опыты его в этом жанре, напечатанные в журнале Академии наук «Ежемесячные сочинения» в пятидесятых годах, были замечены читателями. Сумароков отступил от принятого русскими авторами обычая сочинять и переводить басни шестистопным ямбом, какой употреблялся и для трагедий. Длинные и короткие строки давали живость басне, позволяли строить естественный диалог. Писал Сумароков легко, беседовал с читателем, балагурил, шутил, не остерегался грубых выражений. Многие притчи он брал из устного народного творчества. По манере изложения иные притчи выглядели сюжетными сценками, анекдотами, пословицами, разыгранными в лицах. Иные были авторским монологом, поучением, словом, репликой, обращенной к читателю.

В 1770, после переезда в Москву, Сумароков вступает в конфликт с московским главнокомандующим П. Салтыковым. Императрица Екатерина знала и ценила Сумарокова и, несмотря на необходимость подчас делать этой «горячей голове» внушения, не лишала его своего расположения. Все сочинения его печатались на счет Кабинета. Любопытно и для характеристики времени и нравов, и для определения взаимных отношений Сумарокова и императрицы, дело его с содержателем московского театра Бельмонти, которому он запретил играть свои произведения. Бельмонти обратился к главнокомандующему Москвы, фельдмаршалу графу П. С. Салтыкову, и тот, не вникнув хорошенько в дело, разрешил ему играть произведения Сумарокова. «Мои трагедии, ? писал по этому поводу Сумароков, ? моя собственность… Я уважаю фельдмаршала, как знаменитого градоначальника древней столицы, а не как властелина моей музы; она не зависит от него. По чреде, им занимаемой, я его почитаю; но на поприще поэзии я ставлю себя выше его». Вместе с тем Сумароков пожаловался императрице на Салтыкова. «Вы лучше всех знаете, ? отвечала ему Екатерина, ? какого уважения достойны люди, служившие со славой и убеленные сединами. Вот почему советую вам избегать впредь подобных прений. Таким образом вы сохраните спокойствие души, необходимое для произведений вашего пера, а мне всегда приятнее будет видеть представление страстей в ваших драмах, нежели в ваших письмах». Императрица приняла сторону Салтыкова, на что Сумароков ответил издевательским письмом. Все это ухудшило его общественно-литературное положение.

Решение императрицы немало подбавил горечи к последним годам жизни Сумарокова, омраченной периодами тяжкого запоя. Враги смеялись над ним, дирекция театра отказывала ему в праве иметь бесплатное место на представлениях его пьес; сочинения его перепечатывались с целью искажения. Богач Демидов преследовал его по долговому обязательству в 2000 руб. и забавлялся его стесненным положением, требуя уплаты не только капитала, но и неустойки за просрочку. Не был счастлив Сумароков и в семейной жизни. Он был женат три раза. Из четырех сыновей один умер в молодости; трое других утонули, стараясь спасти друг друга. С 1771 г. Сумароков жил то в Москве, то в деревне, изредка наезжая в Петербург, по делам или по вызову императрицы.

Оппозиционность Сумарокова не в последнюю очередь была основана на его тяжелом, раздражительном характере. Житейские и литературные конфликты ? в частности, конфликт с Ломоносовым ? отчасти тоже объясняются этим обстоятельством. Приход Екатерины II к власти разочаровал Сумарокова тем, что кучка ее фаворитов в первую очередь взялась не за служение общему благу, а за удовлетворение личных потребностей. Собственное положение Сумароков охарактеризовал в трагедии «Димитрий Самозванец»:

Язык мой должен я притворству покорить; Иное чувствовать, иное говорить, И быти мерзостным лукавцам я подобен. Вот поступь, если царь неправеден и злобен.

В годы царствования Екатерины II Сумароков уделял большое внимание созданию притч, сатир, эпиграмм и памфлетных комедий в прозе «Тресотиниус» (1750), «Опекун» (1765), «Рогоносец по воображению» (1772) и др.

По своим философским убеждениям Сумароков был рационалистом, сформулировал свои взгляды на устройство человеческой жизни следующим образом: «Что на природе и истине основано, то никогда перемениться не может, а что другие основания имеет, то похваляется, похуляется, вводится и выводится по произволению каждого и без всякого рассудка». Его идеалом был просвещенный дворянский патриотизм, противостоящий некультурному провинциализму, столичной галломании и чиновничьей продажности.

Одновременно с первыми трагедиями Сумароков начал писать литературно-теоретические стихотворные произведения ? эпистолы. В 1774 г. издал две из них ? «Эпистолу о российском языке» и «О стихотворстве» в одной книге «Наставление хотящим быти писателями». Одной из важнейших идей эпистол Сумарокова была идея о величии русского языка. В «Эпистоле о российском языке«он писал: «Прекрасный наш язык способен ко всему». Язык Сумарокова гораздо ближе к разговорному языку просвещенных дворян, чем язык его современников Ломоносова и Тредиаковского.

Творчество Сумарокова оказало большое влияние на русскую литературу того времени. Просветитель Н. Новиков брал эпиграфы к своим антиекатерининским сатирическим журналам из притч Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите», «Опасно наставленье строго, где зверства и безумства много» и др. Радищев называл Сумарокова «великим мужем». Пушкин считал его главной заслугой то, что «Сумароков требовал уважения к стихотворству» в пору пренебрежительного отношения к литературе.

При жизни Сумарокова не было издано полное собрание его сочинений, хотя выходило много стихотворных сборников, составленных по жанровому признаку. После смерти поэта Новиков дважды издавал «Полное собрание всех сочинений» Сумарокова (1781, 1787).

Последние годы жизни Сумарокова отмечены материальными лишениями, утратой популярности, что привело его к пристрастию к спиртным напиткам. Сумароков опустился, поблек. Былая уверенность покинула его, неудачи давали себя знать. Он много пил. Жена оставила его, он взял в супруги крепостную девушку. Прежние знакомцы с ним не водились. Тяжелые запои по-видимому явились причиной смерти Сумарокова, умер поэт в Москве 12 октября 1777 года, 59 лет от роду, и похоронен в Донском монастыре, никто, кроме актеров, не пришел его хоронить.

Предлагаем прочесть:

Баевский В. С. История русской поэзии, 1730-1980 / В. С. Баевский. ? 2-е изд., испр. и доп. ? Смоленск : Русич, 1994. ? 303 с.

Белинский В. Г. О классиках русской литературы / В. Г. Белинский. ? М., Л. : Детгиз, 1948. ? 360 с.

Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века : Учеб. для вузов / Г. А. Гуковский. ? М. : Аспект Пресс, 1999. ? 453 с.

Рудакова С. «…Не злата, не сребра, но муз одних искал« : [о русском поэте и драматурге А. П. Сумарокове] / С. Рудакова // Литература. ? 2000. ? N 19 (май). ? С. 2-3

Степанов В. П. Сумароков в Шляхетном корпусе / В. П. Степанов // Русская литература. ? 2000. ? N 4. ? С. 83-87

Федоров В. И. История русской литературы XVIII века : учеб. для студ. пед. ин-тов / В. И. Федоров. ? М. : Просвещение, 1982. ? 335 с.

30 ноября ? 340 лет со дня рождения английского писателя Джонотана Свифта (1667-1745)

ДЖОНАТАН СВИФТ

(1667-1745)

Джонотан Свифт — английский сатирик, церковный деятель, публицист. Родился 30 ноября 1667 г. в Дублине в английской семье стряпчего. Отец Свифта не дожил до рождения сына, и воспитанием Джонатана занимался его дядя, Годуин Свифт. Не имея никаких средств на воспитание маленького Джонатана, мать вынуждена была отдать его в семью богатого родственника, надеясь, что там он встретит любовь и ласку. Ожидания ее не оправдались. Мальчик рано узнал одиночество и горечь унижения. Суровый и скупой, дядя во что бы то ни стало решил сделать племянника священником, а Джонатан не имел никакой склонности к церковной службе. Он избрал другой путь. Джонотан Свифт — английский сатирик, церковный деятель, публицист. Родился 30 ноября 1667 г. в Дублине в английской семье стряпчего. Отец Свифта не дожил до рождения сына, и воспитанием Джонатана занимался его дядя, Годуин Свифт. Не имея никаких средств на воспитание маленького Джонатана, мать вынуждена была отдать его в семью богатого родственника, надеясь, что там он встретит любовь и ласку. Ожидания ее не оправдались. Мальчик рано узнал одиночество и горечь унижения. Суровый и скупой, дядя во что бы то ни стало решил сделать племянника священником, а Джонатан не имел никакой склонности к церковной службе. Он избрал другой путь.

Свифт получил лучшее из доступных в Ирландии того времени образование ? сначала в школе графства Килкенни, затем Свифт обучался в колледже Святой Троицы в Дублине. В колледже у него были неприятности из-за нарушения дисциплины. Однако Свифт успешно окончил его и был удостоен степени бакалавра искусств в 1686 году.

Взрыв насилия, захлестнувшего Ирландию в 1689 г., вынудил Свифта искать убежища в Англии. К концу того же года Свифт стал секретарем сэра Уильяма Темпла, отставного дипломата и литератора, жившего в Мур-Парке, в графстве Суррей. Свифт оставался на этой должности до смерти сэра Уильяма в январе 1699 г. Во время одной из своих отлучек из Мур-Парка, в 1695 г., Свифт был рукоположен в священники Англиканской церкви и весь следующий год служил в Килруте, на севере Ирландии. К концу этого периода жизни Свифт написал свои первые значительные сатирические произведения ? «Битву книг» и «Сказку бочки», которые были опубликованы в 1704 году.

«Сказка бочки» вышла в свет без указания имени автора и наделала немало шума, закрепив за Свифтом славу острослова, после того как его авторство было раскрыто. Многие из его сочинений напрямую ставили будоражащие общество вопросы. В своем первом памфлете «Раздоры и распри в Афинах и Риме» (1701) Свифт выступил с теорией о должном равновесии между короной и обеими палатами парламента. Столь же внятно прозвучали «Соображения англиканского церковника».

В политических воззрениях (чему свидетельством его памфлеты), как и в своих партийных привязанностях, Свифт оставался весьма близок к вигам, и именно в качестве язвительного вига и литератора Аддисон и Стил привлекли его к участию в журнале «Татлер». Однако Свифт вскоре почувствовал, что политика правительства вигов идет не на пользу Англиканской церкви, поэтому, когда в 1710 г. к власти пришли тори, Свифт перешел на их сторону. Правительство тори обращалось с таким мощным орудием, как дар политического писателя, более умело, чем вожди вигов, и доверили ему свой журнал «Экзаминер».

В статьях, опубликованных в «Экзаминере», и в таких памфлетах, как «Поведение союзников» (1711), Свифт защищает тори и оказывает мощную поддержку шагам правительства, направленным к окончанию войны с Францией. Наградой за это стало назначение его в 1713 году настоятелем (деканом) собора св. Патрика в Дублине ? поощрение щедрое, хотя он надеялся на епископство либо на место настоятеля большого прихода в Англии. Треволнения этих лет наряду с подробностями его повседневной жизни ярко запечатлены в «Дневнике для Стеллы» ? собрании писем, адресованных Эстер Джонсон и ее компаньонке Ребекке Дингли. С обеими дамами Свифт познакомился в Мур-Парке, но в начале 1710-х они жили в Дублине.

После кончины королевы Анны и возвращении вигов к власти Свифт уехал в Ирландию, где, не считая двух кратких приездов в Англию, оставался до конца жизни. Какое-то время он уединенно жил в Дублине, однако в 1720 году вновь начал интересоваться общественными делами. Публикацией «Писем суконщика» (1724) с яростными нападками на ряд финансовых мероприятий, которые собиралось провести в Ирландии правительство Р. Уолпола, Свифт утвердил себя в качестве выразителя чаяний ирландского народа. В других памфлетах ? иногда житейски бесхитростных, иногда остро сатирических, как «Скромное предложение» (1729), ? он выявляет социально-экономические бедствия, терзавшие Ирландию в 18 в. В 1720-1736 гг. написаны многие лучшие его стихи, замысел же книги «Путешествия Гулливера» был воплощен в годы, непосредственно предшествовавшие ее публикации в 1726 году.

Как публицист Свифт имеет мало равных в истории английской литературы. Успех его частично объясняется его прозаическим стилем, которым он владел мастерски. Ему повезло со временем: он жил в эпоху, когда из языка ушла причудливость раннеанглийской прозы, и в то же время язык его времени ? еще не гладкая, причесанная речь стилизаторов 18 в. Проза Свифта не выпячивает себя ? это всегда сильное, прямое, ясное и очень действенное заявление на избранную тему.

Сатирическая проза ? его самое главное достижение. Подобно всем подлинным сатирикам, Свифт ? прежде всего моралист, обличающий порочность и глупость рода человеческого во имя добродетели и здравого смысла.

В «Путешествиях Лемюэля Гулливера» (1726) сатирический талант Свифта раскрылся наиболее полно. Его страстная любовь к языку вылилась в изобретение наречий для всех неизвестных стран, которые посещает Гулливер. Его увлечение политикой нашло отражение в сатире на интриги в английском правительстве (описание двора в Лилипутии). Его недоверие к теоретической науке проявилось в сатирическом изображении Великой Академии в Лагадо, пародии на Английское Королевское общество.

На первый взгляд, «Путешествия Гулливера» ? это рассказ о забавных похождениях, книга для детей. На самом деле это глубокая сатира: Свифт показывает неразумие людей и при этом чутко откликается на социально-политическую обстановку в Англии 18 в. Сначала Гулливер попадает в Лилипутию, страну карликов. Политические распри, придворные интриги, мелочная зависть обитателей Лилипутии выглядят особенно смехотворными в столь миниатюрном обществе. Затем он посещает Бробдингнег, страну огромных, как башни, великанов. Когда он славит перед ними Англию, это потешает их так же, как его смешило тщеславие лилипутов. По ходу своего третьего путешествия Гулливер посещает летающий остров Лапуту (Остров Чародеев) и землю Струльдбругов. Народы этих стран дошли до пределов ученого педантизма и литературного буквализма, донельзя извратили историю, без конца ее переписывая, познали проклятье будто бы столь желанного бессмертия. Наконец Гулливер совершает путешествие в страну гуигнгнмов, где правят благородные и в высшей степени разумные лошади, которым прислуживают йеху, звероподобные создания в человеческом обличье, униженные настолько, что их вид, как и поведение, лишний раз свидетельствуют о том, сколь низко может пасть человек, если позволит страстям господствовать над разумом.

В последние годы своей жизни Свифт страдал от прогрессирующего психического расстройства, эти годы были отравлены страхом перед подступающим безумием. Ничто не отражает характер Свифта лучше, чем эпитафия которую он написал для себя: «Здесь покоится тело Джонатана Свифта, декана этой кафедральной церкви и суровое негодование уже не раздирает его сердце». Умер Свифт 19 октября 1745 года, похоронен у стен собора Святого Патрика. В своем завещании Свифт оставил деньги на организацию госпиталя «для идиотов и лунатиков».

Предлагаем прочесть:

Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари : зарубеж. лит. в дет. и юношеском чтении / Е. П. Брандис. ? М. : Просвещение, 1965. ? 311 с.

История зарубежной литературы XVIII века : учеб. для вузов / Под ред. З. И. Плавскина. ? М. : Высшая школа, 1991. ? 335 с. Калюжная Л. С. 100 великих писателей / Л. С. Калюжная, Г. В. Иванов. ? М. : Вече, 2000. ? 592 с.

Левидов М. Ю. Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях / М. Ю. Левидов. ? М. : Книга, 1986. ? 287 с.

Мильтон. Свифт. В. Скотт. Теккерей. Д. Элиот : Биогр. повествования. ? Челябинск : Урал, 1999. ? 432 с.

Лабутина Т. Л. «Консерватор» Свифт и «реформатор» Дефо : [общественно-политическая деятельность писателей] / Т. Л. Лабутина // Вопросы истории. ? 1995. ? N 11-12. ? С. 9-48

Зюзюкин Иван Насмешник в сутане : [об англ. писателе Джонатане Свифте] / Зюзюкин Иван // Смена. ? 1998. ? N 9. ? С. 116-125

Смолицкая О. О Джонатане Свифте и его главной книге / О. Смолицкая // Литература. ? 2001. ? N 8 (февр.). ? С. 13-15 Информация подготовлена .

наверх наверх

|