Август 2007 04 августа 2007 года исполняется 145 лет со дня рождения русского философа Сергея Николаевича Трубецкого (1862-1905)

ТРУБЕЦКОЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(1862-1905)

Трубецкой Сергей Николаевич — русский философ, историк философии. Родился в с. Ахтырка Московской губернии 23 июля 1862 года. Происходил из старинного дворянского рода. Учился в калужской гимназии. В юности испытал влияние позитивизма (прежде всего Г. Спенсера), но уже очень скоро в центре его интересов оказывается немецкая классическая философия, сочинения славянофилов и Вл. С. Соловьева. С Соловьевым его на протяжении многих лет связывали дружеские отношения. В 1885 г. Трубецкой окончил историко-филологический факультет Московского университета (классическое отделение) и был оставлен при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. Трубецкой Сергей Николаевич — русский философ, историк философии. Родился в с. Ахтырка Московской губернии 23 июля 1862 года. Происходил из старинного дворянского рода. Учился в калужской гимназии. В юности испытал влияние позитивизма (прежде всего Г. Спенсера), но уже очень скоро в центре его интересов оказывается немецкая классическая философия, сочинения славянофилов и Вл. С. Соловьева. С Соловьевым его на протяжении многих лет связывали дружеские отношения. В 1885 г. Трубецкой окончил историко-филологический факультет Московского университета (классическое отделение) и был оставлен при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию.

В 1890 г. защищает магистерскую диссертацию «Метафизика в Древней Греции». После защиты отправляется в научную командировку в Германию, где знакомится, в частности, с Гарнаком и Дильсом. В 1890-е годы ? доцент Московского университета, читает лекции по древней философии («Лекции по истории древней философии 1891-1892 гг.», 1892 г.). В 1900 г. защищает докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории» и становится профессором университета. В 1900-1905 г. Трубецкой вместе с Л. М. Лопатиным редактирует журнал «Вопросы философии и психологии».

Получил широкую известность в русском обществе речью, которую он произнес 6 июня 1905 года в петергофском дворце перед императором Николаем II, как член депутации земских и городских деятелей. Речь эта вызвала бесчисленные, в общем, сочувственные комментарии в русской и заграничной печати, стала для многих фактической платформой оппозиции, но реального воздействия на правительственные круги не оказала и не предотвратила появления на свет такого мертворожденного учреждения, как «Булыгинская» Дума 6 августа. Активно участвует в земском движении, выступает за осуществление гражданских реформ, за автономию университетов. Пред началом 1905-06 гг. учебного года Трубецкой был избран ректором

Московского университета и вынужден был сразу начать напряженную борьбу с администрацией, настаивавшей на закрытии университета. Прибыв для объяснения с министром народного просвещения в Петербург, Трубецкой внезапно скончался, 29 сентября 1905 года.

Безвременная смерть популярного общественного деятеля и любимого профессора вызвала редкий по единодушию отклик в среде русского общества. Проводы останков Трубецкого в обеих столицах носили характер грандиозной манифестации. Памяти Трубецкого посвящена целиком 75-я книга журнала «Вопросы философии и психологии». Некрологи его написаны П. Милюковым («Русские Ведомости», N от 1 октября), И. Гревсом («Полярная Звезда», N 3) и В. Сперанским («Право», N 42). Предпринятый Трубецким журнал «Московская неделя» был конфискован еще до выхода в свет и вышел лишь в 1906 году, под редакцией брата Трубецкого, Евгения.

Путь религиозной метафизики был избран Трубецким в значительной степени под влиянием метафизики всеединства Соловьева. В своих фундаментальных историко-философских исследованиях («Метафизика в Древней Греции»; «Учение о Логосе») он обнаруживал в античной мифологии и философии метафизические основания, которые в дальнейшем, по его убеждению, сохранили свое значение в христианской мысли и последующей европейской философской традиции. В собственно философских сочинениях Трубецкого («О природе человеческого сознания», 1890; «Основания идеализма», 1896 и др.) им развито учение о «соборной природе сознания». Критически оценивания тенденции индивидуализма и субъективизма в философии, он столь же критически относился и к попыткам отрицания либо принижения личностного начала: «сознание человека не может быть объяснено ни как личное эмпирическое отправление, ни как продукт универсального, родового бессознательного начала». Любой шаг на пути познания предполагает выход за пределы собственной индивидуальности («нет сознания абсолютно субъективного»).

Стремление к общезначимости и всеобщности лежит в самой природе человеческого сознания. Это касается как теоретической, так и практической (моральной) сфер: мы «держим внутри себя собор со всеми». В то же время, признавая изначальный универсализм сознания, Трубецкой полагал, что в объяснении подобной универсальности совершенно устраняет индивидуально-личностное своеобразие. Избежать этого позволяет метафизическая «гипотеза» о соборности сознания: «сознание не может быть ни безличным, ни единоличным, оно более, чем лично, оно ? соборно». Соборность личности становится возможной благодаря существованию «вселенского сознания» и «вселенской сознающей организации, которая осуществляется в природе и заключает в себе общую норму отдельных сознаний и их производящее начало». Трубецкой признавал «одушевленность мира» и то, что субъектом такой универсальной одушевленности является «космической существо или мир в своей психической основе ? то, что Платон назвал Мировой Душой». В теории познания Трубецкого систематическая критика отвлеченных концепций сущего дополнялась решением положительной задачи: обоснованием возможности «конкретного» метафизического познания реальности в ее целостности, всеединстве и, тем самым, в своем отношении к Абсолюту. В метафизике Трубецкого, как и в целом в русской метафизике всеединства, проблема всеединства ? это прежде всего вопрос об онтологической связи (единстве) Абсолюта и мира, Творца и твари, Бога и человека.

Предлагаем прочесть:

Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии / С. Н. Трубецкой // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. ? 1995. ? N 5. ? С. 6-19

Маслин М. А. Сергей Николаевич Трубецкой / М. А. Маслин, Л. В. Фирсова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. ? 1995. ? N 5. ? С. 3-6

10 августа 2007 года исполняется 95 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912-2001)

ЖОРЖ АМАДУ

(1912-2001)

Жорж Амаду — бразильский писатель. Его романы переведены почти на 50 языков мира, неоднократно экранизировались, легли в основу театральных и радиоспектаклей, песен и даже комиксов. Жорж Амаду — бразильский писатель. Его романы переведены почти на 50 языков мира, неоднократно экранизировались, легли в основу театральных и радиоспектаклей, песен и даже комиксов.

Родился 10 августа 1912 года в Ильеусе (шт. Баия), в семье владельца небольшой плантации какао. Писать начал с 14 лет. Жоржи Амаду с детства приобщился и к жестокой суровости народной жизни, и к народному искусству, просветляющему эту суровость. «Годы отрочества, проведенные на улицах Баия, в порту, на рынках и ярмарках, на народном празднике или на состязании в капоэйре, на магическом кандомбле или на паперти столетних церквей, ? вот мой лучший университет. Здесь мне был дарован хлеб поэзии, здесь я узнал боль и радости моего народа», ? рассказывает Амаду в речи, произнесенной в 1961 году при вступлении в Бразильскую Академию литературы. По улицам Баия бродил Амаду, удрав с уроков, в годы учения в иезуитском коллеже. А четырнадцати лет он бежал от наставников и скитался, пока отец не разыскал его, по степям штата Баия. Еще один курс в университете народной жизни?

В ранних романах «Страна карнавала» (1932), «Мертвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937) описывал борьбу трудящихся за свои права. Показателен в этом отношении роман «Жубиаба» (1935), герой которого, в детстве беспризорник-попрошайка, делается сначала вором и главарем банды, а затем, пройдя школу классовой борьбы, становится прогрессивным профсоюзным лидером и образцовым отцом семейства.

В 1937 году, после установления в Бразилии реакционной диктатуры, Амаду, активный участник революционного движения, вынужден был эмигрировать. Активист компартии Бразилии, Амаду не раз еще высылался из страны за политическую деятельность. В 1942 году он возвращается на родину, в 1946 г. он был избран депутатом Национального конгресса, двумя годами позже, после запрещения компартии, снова был выслан и до 1952 года живет сначала во Франции, потом в Чехословакии. В годы эмиграции Амаду стал общественным деятелем международного масштаба, представляющим демократическую Бразилию.

За эти годы объехал ряд стран Западной и Восточной Европы, Азии и Африки, встречался с П. Пикассо, П. Элюаром, П. Нерудой и другими видными деятелями культуры.

По возвращении на родину в 1952 г. всецело отдался литературному творчеству, став певцом родной Баии, с ее тропической экзотикой и ярко выраженным африканским началом в культуре. Его романы отличает интерес к народным традициям и магическому ритуалу, вкус к жизни со всеми ее радостями. Идеологические установки в творчестве уступают место собственно художественным критериям, действующим в русле того чисто латиноамериканского направления, которое получило в критике название «магического реализма». С 1963 года он живет в Баия постоянно, здесь его дом, его друзья. Он знает в Баия всех: мастеров капоэйры, торговок баиянскими сладостями, рыбаков, лодочников, старых жрецов и жриц макумбы. И они знают и любят Жоржа Амаду, приходят к нему за советом и помощью.

Начало этим переменам положил роман «Бескрайние земли» (1942), за которым последовали другие романы того же направления ? «Габриэла, корица и гвоздика» (1958), «Пастыри ночи» (1964), «Дона Флор и два ее мужа» (1966), «Лавка чудес» (1969), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972), «Засада» (1984) и другие. Жоржи Амаду ? автор ряда биографических эссе («Кастро Алвес», «Луис Карлос Престес»); обращался он и к жанру политического романа («Подполье свободы», 1952).

Амаду больше всего известен в России по своему роману «Генералы песчаных карьеров», который лег в основу знаменитого фильма.

Как пишут в литературных энциклопедиях, Жоржи Амаду ввел малую географическую реальность ? бразильскую, а точнее, реальность Байи, одного из самых красочных городов мира ? в большую литературу. Баия (полное имя, данное городу португальскими колонизаторами, было Сан-Салвадор-да-Баия) лежит на северо-востоке Бразилии, на берегу уютной бухты. Город раскинулся вдоль пляжей залива, карабкается вверх по склонам холмов. Все здесь сбито воедино: старинные особняки и церкви, выстроенные в XVII-XVIII веках в пышном стиле барокко, небоскребы современнейших банков и контор, негритянские хижины. Баия была одним из первых центров португальской колонизация Бразилии. Вокруг города складывалось плантационное хозяйство (разводили сахарный тростник и табак, потом хлопок и какао), основанное на рабском труде. В Баия плыли караваны судов с неграми-рабами из Африки, так как аборигенов страны ? индейцев ? не удавалось обратить в невольников. Португальцы-колонисты брали в наложницы негритянок и индеанок, иногда и женились на них, постепенно подавляющим большинством населения Баия да и всего северо-востока Бразилии стали мулаты и метисы, потомки трех смешавшихся рас.

В результате этнического смешения сформировалась и совершенно новая народная культура. В течение столетий негры сохраняли африканские языческие культы и держались за них тем упорнее, чем злее преследовали их белые сеньоры и католические миссионеры. Это было формой протеста против рабства. Негритянские верования сливались с близкими по языческому духу верованиями индейцев, таких же преследуемых и угнетенных. Когда негров и индейцев насильственно обращали в католичество, они приспосабливали новую религию к своим языческим культам. Но и белые люди, столкнувшись с чужой и опасной природой тропиков, легко перенимали негритянские и индейские поверья. Более того, влияние негритянского и индейского мировосприятия усилило и сохранило языческие, дохристианские элементы в иберийском фольклоре, привезенном португальцами. Баиянский календарь богат праздниками ? и для каждого есть свои песни, свои танцы, свои ритуалы. Праздник кипит на улицах, площадях, пляжах, его никто не организует, люди стекаются сами и объединяются в согласованном ритме. Творцы праздника ? бедняки Баия. Жители богатых кварталов остаются любопытствующими зрителями. Впрочем, нередко и их увлекает властный ритм общего веселья. Баиянцы умеют превращать в праздник даже тяжелый труд.

В 1951 г. Амаду был удостоен Ленинской премии, в 1984 г. награжден орденом Почетного легиона (Франция), член Бразильской литературной Академии, лауреат Международной премии «За укрепление мира между народами».

Умер Амаду в больнице города Сальвадор (шт. Баия), не дожив всего четыре дня до своего 89-летия 6 августа 2001 года.

Предлагаем прочесть:

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Собрание сочинений : В 3 т. : Пер. с португ. Т. 1 : Мертвое море; Капитаны песка; Необычайная кончина Кинкаса Сгиньвода / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1986. ? 527 с.

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Собрание сочинений : В 3 т. : Пер. с португ. Т. 2 : Старые моряки; Дона Флор и два ее мужа / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1987. ? 639 с.

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Собрание сочинений : В 3 т. : Пер. с португ. Т. 3 : Захват холма Мата-Грио, или Друзья народа; Лавка чудес; История любви полосатого кота и сеньориты Ласточки; Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1987. ? 687 с.

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Избранные произведения : В 2 т. Т. 1 : Мертвое море; Габриэла, корица и гвоздика / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1982. ? 719 с.

;

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Избранные произведения : В 2 т. Т. 2 : Лавка чудес; Захват холма Мата-Гато, или Друзья народа; Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода; Интервал для крещения Фелисио сына Массу и Бенедиты; История любви полосатого кота и сеньориты / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1982. ? 583 с.

;

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Габриэла : Роман / Ж. Амаду. ? СПб. : Химия, 1993. ? 416 с. : ил. ? ISBN 5-7245-0919-9.

;

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Город Ильеус : Роман: Пер. с португ. / Ж. Амаду. ? М. : Художественная литература, 1963. ? 390 с.

84(7Бра)

А 61

Амаду Ж. Мертвое море; Капитаны песка : Романы / Ж. Амаду; Предисл. И. Тертерян. ? М. : Пресса, 1992. ? 477 с. ? ISBN 5-253-00350-9.

;

Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров : Роман / Ж. Амаду // Школьная роман-газета. ? 1997. ? N 6

;

Амаду Жоржи Каботажное плаванье : Наброски воспоминаний, которые никогда не будут написаны / Амаду Жоржи; Пер. с порт. А. Богдановского // Иностранная литература. ? 1998. ? N 7. ? С. 185- 236

;

14 августа 2007 года исполняется 140 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933)

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

(1867-1933)

Английский писатель, лауреат Нобелевской премии. Родился 14 августа 1867 в Кингстон-Хилле (графство Суррей) в богатой семье, отец ? юрист. Учился в Харроу-Скул и Нью-колледже Оксфордского университета, где специализировался по мореходному праву. В 1889 г. получает степень бакалавра юриспруденции. Через год был принят в адвокатуру, но так и не занялся юридической практикой, предпочитая жить в свое удовольствие, много читать и путешествовать. Во время кругосветного путешествия, которое будущий писатель предпринимает для углубления знаний в морском праве, Голсуорси встречает Джозефа Конрада, с которым подружился на всю жизнь и решение о перемене рода занятий принял не без его влияния. Однако возможным это оказалось только после кончины папеньки (1904 г.), когда «юный» (на самом деле 37-летний) Голсуорси стал финансово независимым. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии. Родился 14 августа 1867 в Кингстон-Хилле (графство Суррей) в богатой семье, отец ? юрист. Учился в Харроу-Скул и Нью-колледже Оксфордского университета, где специализировался по мореходному праву. В 1889 г. получает степень бакалавра юриспруденции. Через год был принят в адвокатуру, но так и не занялся юридической практикой, предпочитая жить в свое удовольствие, много читать и путешествовать. Во время кругосветного путешествия, которое будущий писатель предпринимает для углубления знаний в морском праве, Голсуорси встречает Джозефа Конрада, с которым подружился на всю жизнь и решение о перемене рода занятий принял не без его влияния. Однако возможным это оказалось только после кончины папеньки (1904 г.), когда «юный» (на самом деле 37-летний) Голсуорси стал финансово независимым.

Литературную деятельность начинает под влиянием Ады Голсуорси, жены его двоюродного брата Артура, с которой у Голсуорси начинается роман. В 1897 г. выходит первая книга Голсуорси «Под четырьмя ветрами», писателю к этому времени исполнилось уже 28 лет. Через два года публикуется новый роман «Джослин». А в 1900 г. роман «Вилла Рубейн». Оба первых романа изданы под псевдонимом Джон Синджон. В 1901 г. написана новелла «Спасение Форсайта», в которой впервые появляется семья Форсайтов, которую ему предстояло увековечить в книгах более позднего времени.

В 1904 году Голсуорси выпустил уже не первую свою книгу ? роман «Остров фарисеев», но первую, которую подписал своим настоящим именем, роман кладёт начало большой серии социально-бытовых романов, критически обрисовывающих различные сферы жизни английского общества.

После смерти отца к Голсуорси переезжает Ада. В 1905 г. Голсуори и Ада женятся сразу по окончанию её бракоразводного процесса. Возможность жить вместе, не скрываясь, после девяти лет общественного порицания, резких нападок со стороны родных и друзей вдохновляет Голсуорси на работу над романом «Собственник», в котором описан неудачный брак Ады на примере отношений Сомса и Ирен Форсайт. Этот роман, принесший Голсуорси репутацию серьезного писателя, стал самым известным из его произведений.

Затем друг за другом выходят роман о мелкопоместном дворянстве «Усадьба» и роман об интеллигенции «Братство».

В 1910 г. выходит пьеса «Справедливость», в которой осуждается практика одиночного заключения, в связи с чем Уинстон Черчилль заявил, что эта пьеса оказала серьёзное влияние на его программу тюремной реформы.

В 1906-1917 гг. написано и поставлено большинство пьес Голсуорси. Наиболее известны: «Серебряная коробка» (1906), «Борьба» (1909), «Справедливость» (1910), «Простофиля» (1910), «Беглая» (1913), «Толпа» (1914) и «Мёртвая хватка» (1920).

Как и многие романы, пьесы Голсуорси посвящены социальным конфликтам: бракоразводным законам, жестокому обращению с животными, скверной работе судебной машины, одиночному содержанию заключенных, отправке бедняков в сумасшедшие дома по освидетельствовании одним-единственным врачом и т. д.

Голсуорси тратит не меньше половины своих доходов на благотворительность и активно выступает за социальные реформы, агитирует за пересмотр законов о цензуре, о разводе, о минимальной зарплате, о женском избирательном праве.

В 1918 г. писатель выпускает сборник новелл «Пять историй»; в одной из новелл ? «Последнее лето Форсайта» ? Голсуорси вновь возвращается к семье Форсайтов. Через два года появляется второй том «Саги о Форсайтах» ? «В петле», затем последняя часть трилогии ? «Сдается внаем». В 1922 г. выходит однотомник «Саги о Форсайтах», который имеет колоссальный успех, благодаря которому Голсуорси становится ведущей фигурой в англо-американской литературе. Через шесть лет писатель заканчивает вторую трилогию о Форсайтах, озаглавленную «Современная комедия». В нее входят романы «Белая обезьяна» (1924), «Серебряная ложка» (1926) и «Лебединая песнь» (1928).

«Сага о Форсайтах» и «Современная комедия» ? это история трёх поколений типичной богатой семьи, эпопея английской жизни конца XIX ? начала XX вв.

Романные циклы Голсуорси, посвящённые семейству Форсайтов, уже при жизни автора обрели огромную популярность. Как никто другой, зная жизнь британского общества, так называемого «верхнего слоя среднего класса» и профессионально разбираясь в головоломной структуре английского права, Голсуорси обречён был стать обстоятельным бытописателем английских семейных трагедий и комедий.

Когда Голсуорси узнал, что ему хотят от имени короны пожаловать рыцарское звание и титул «сэр», он вежливо отказался. По его мнению, писатели подобных отличий принимать не должны. В 1929 году Голсуорси награжден британским орденом «За заслуги». В 1932-м Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе «за мастерство повествования». Писатель тяжело болен (опухоль мозга) и на церемонии награждения не присутствует. Нобелевская премия, по распоряжению Голсуорси, передана Пен-клубу. А через несколько месяцев 31 января 1933 г. Голсуорси скончался в Хампстеде (Лондон). Почти сразу же литераторы-соотечественники сочли возможным оплевать память покойного писателя. Даже спустя двадцать лет Энтони Бёрджесс высказался довольно саркастично: «Голсуорси боготворят в России, а у нас дома его читают только посредственности».

Лучший памятник Джону Голсуорси ? международный Пен-клуб. Эту писательскую организацию, стоящую на страже свободы творчества, он создал в октябре 1921 году и до самой смерти поддерживал за свой счёт.

В творчестве Голсуорси сочетаются импрессионизм и реализм, нравственная проповедь и гуманизм. Он глубоко чувствовал красоту жизни и одновременно был летописцем общества, озабоченным социальной несправедливостью.

Неукоснительно соблюдая правило писать каждое утро, Голсуорси создал внушительный объем литературной продукции, куда входят 20 романов, 27 пьес, 3 сборника стихотворений, 173 новеллы, 5 сборников эссе, по меньшей мере, 700 писем и множество очерков и заметок различного содержания.

При жизни писатель удостоился почетных степеней Тринити-колледжа, Дублинского университета, а также почетных степеней Кембриджского, Оксфордского и Принстонского университетов, университетов Манчестера и Шеффилда.

Предлагаем прочесть:

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 1 : Сага о Форсайтах. Собственник. В петле : Романы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1983. ? 671 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 2 : Сага о Форсайтах. Сдается в наем. Современная комедия. Белая обезьяна : Романы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1983. ? 535 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 3 : Современная комедия. Серебряная ложка. Лебединая песня: Романы. Рассказы / Д. Голсуорси. ? М.: Художественная литература,

1984. ? 639 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 4 : Остров фарисеев. Усадьба: Романы. Рассказы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1985. ? 607 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 5 : Братство. Патриций: Романы. Рассказы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1986. ? 655 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 6 : Темный цветок. Фриленды: Романы. Рассказы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1986. ? 614 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 7 : Пьесы / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1987. ? 526 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Собрание сочинений : В 8 т. : Пер. с англ. Т. 8 : Рассказы. Очерки. Статьи. Речи / Д. Голсуорси. ? М. : Художественная литература, 1987. ? 367 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Конец главы : Роман. В 2 т. / Д. Голсуорси. ? М. : Амальтея, 1993. ? (Семейная библиотека). ? ISBN 5- 7121-0027-4.

;

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Остров фарисеев / Д. Голсуорси; Пер. с англ. Т. Кудрявцевой. ? М. : Художественная литература, 1978. ? 316 с.

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Сага о Форсайтах : Роман / Д. Голсуорси. ? СПб. : Человек, 1992. ? 768 с.

;

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Современная комедия : Романы / Д. Голсуорси. ? СПб. : Человек, 1993. ? 671 с. ? Продолж. «Саги о Форсайтах». ? ISBN 5-85670-015-5.

;

84(4Вел)

Г 61

Голсуорси Д. Темный цветок : Роман. Повести. Рассказы : Пер. с англ. / Д. Голсуорси; Сост. и вступ. ст. М. Воропановой. ? М. : Правда, 1990. ? 541 с. ? (Лауреаты Нобелевской премии).

;

19 августа 2007 года исполняется 70 лет со дня рождения русского драматурга (1937-1972)

ВАМПИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

(1937-1972)

Александр Валентинович Вампилов — русский драматург, прозаик, публицист. Родился 19 агуста 1937 в пос. Кутулик Иркутской области в простой семье. Его отец ? Валентин Никитович ? работал директором Кутуликской школы (его предками были бурятские ламы), мать ? Анастасия Прокопьевна ? работала там же завучем и учителем математики (ее предками были православные священники). До рождения Александра в семье уже было трое детей ? Володя, Миша и Галя. Александр Валентинович Вампилов — русский драматург, прозаик, публицист. Родился 19 агуста 1937 в пос. Кутулик Иркутской области в простой семье. Его отец ? Валентин Никитович ? работал директором Кутуликской школы (его предками были бурятские ламы), мать ? Анастасия Прокопьевна ? работала там же завучем и учителем математики (ее предками были православные священники). До рождения Александра в семье уже было трое детей ? Володя, Миша и Галя.

Воспитывать своего сына Валентину Никитовичу так и не довелось. Буквально через несколько месяцев после его рождения один из учителей его же школы написал на него донос в НКВД. Валентина Никитовича арестовали и причислили к «панмонголистам» ? так энкавэдэшники называли тех, кто якобы ратовал за воссоединение Бурятии, Монголии и двух национальных округов. Обвинение было тяжким и не давало арестованному никаких шансов на выживание. Суд приговорил его к расстрелу, приговор был приведен в исполнение в начале 1938 года под Иркутском. Только через 19 лет Валентина Вампилова реабилитировали.

Объяснять что такое жить с клеймом родственников «врага народа», нет необходимости. Семья Вампиловых жила очень трудно, буквально перебиваясь с хлеба на воду. Родственники Валентина Никитовича еще при его жизни недолюбливали его русскую жену, а когда Вампилова-старшего не стало, они и вовсе отвернулись от нее. Анастасия Прокопьевна продолжала работать в школе, и ее зарплаты едва хватало, чтобы содержать себя и четверых малолетних детей. Свой первый в жизни костюм Саша Вампилов получил только в 1955 году, когда закончил десять классов средней школы.

Первый талант будущего драматурга проявился еще в школе, где Александр самостоятельно выучился играть на гитаре, мандолине и домбре.

Закончив школу, Вампилов поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета. Уже на первом курсе он стал пробовать свои силы в писательстве, сочиняя короткие комические рассказы. В 1958 году некоторые из них появляются на страницах местной периодики. Через год Вампилова зачислили в штат иркутской областной газеты «Советская молодежь» и в Творческое объединение молодых (ТОМ) под эгидой газеты и Союза писателей. В 1961 году вышла первая (и единственная при жизни) книга юмористических рассказов писателя. Она называлась «Стечение обстоятельств». Правда, на обложке стояла не его настоящая фамилия, а псевдоним ? А. Санин.

В начале 1960-х годов написал свои первые драматургические произведения ? одноактные пьесы-шутки «Ангел» (др. название «Двадцать минут с ангелом», 1962), «Воронья роща» (1963), «Дом окнами в поле» (1964) и др.

Ранние произведения Вампилова были основаны на странных, порой смешных происшествиях, анекдотах. Герои рассказов и сценок, попадая в эти странные ситуации, приходили к переоценке своих взглядов. Так, в пьесе «Двадцать минут с ангелом», действие которой разворачивается в провинциальной гостинице, происходит своеобразная проверка персонажей на их способность к бескорыстию, в результате чего выясняется, что бескорыстна в этом мире только смерть. В 1970 г. Вампилов написал пьесу «История с метранпажем» ? притчу о страхе, основанную на истории встречи гостиничного администратора Калошина с собственной смертью. «История с метранпажем» вместе с пьесой «Двадцать минут с ангелом» составила трагикомическое представление в 2 частях «Провинциальные анекдоты».

В 1962 году редакция «Советской молодежи» решает послать своего талантливого сотрудника Вампилова в Москву на Высшие литературные курсы Центральной комсомольской школы. Проучившись там несколько месяцев, Александр возвращается на родину и тут же поднимается на одну ступеньку выше в своей служебной карьере: его назначают ответственным секретарем газеты. В декабре того же года в Малеевке состоялся творческий семинар, на котором Вампилов представил на суд читателей две свои одноактные комедии: «Воронья роща» и «Сто рублей новыми деньгами».

В 1964-1965 гг. Вампилов публиковал свои рассказы в коллективных сборниках «Ветер странствий» и «Принцы уходят из сказок». В 1965 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Во время учебы написал комедию «Ярмарка» (др. название «Прощание в июне», 1964), которая получила высокую оценку драматургов А. Арбузова и В. Розова. Ее герой, циничный студент Колесов, пришел к мысли о том, что деньги не всевластны, и порвал полученный бесчестным путем диплом. В пьесе вновь возникал сквозной в драматургии Вампилова образ ангела, встреча с которым преображала героя. Наличие в мире высшей силы было постоянной темой творчества Вампилова. Сохранились свидетельства о том, что он тяжело переживал свою неспособность уверовать в Бога. Правда, пробить эту пьесу в столице ему так и не удалось: первым ее поставил на своей сцене в 1966 году Клайпедский драмтеатр. По этому поводу в декабре того года Вампилов дал интервью газете «Советская Клайпеда», которое оказалось (по злой иронии судьбы) единственным в жизни талантливого драматурга. В том же году Вампилов вступил в Союз писателей.

Вместе с «Провинциальными анекдотами» пьеса «Прощание в июне» составила сатирический цикл. Вампилов предполагал написать еще пьесу «Белореченские анекдоты», но осуществлению этого замысла помешала его ранняя смерть.

Вернувшись в Иркутск, Вампилов продолжал работать как драматург. Его пьесы публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Театральная жизнь», входили в репертуар лучших театров страны. Критики говорили о «театре Вампилова» и видели в персонажах его пьес, незаурядных людях, способных на высокий духовный взлет и в то же время слабых по натуре, наследников классических героев русской литературы ? Онегина, Печорина, Протасова, Лаевского. Были в них представлены и современные «маленькие люди» (Угаров, Хомутов, Сарафанов и др.), и женские типы.

В 1967 г. Вампилов написал пьесы «Старший сын» и «Утиная охота», в которых в полной мере воплотилась трагическая составляющая его драматургии. В комедии «Старший сын», в рамках мастерски выписанной интриги (обман двумя приятелями, Бусыгиным и Сильвой, семьи Сарафановых), шла речь о вечных ценностях бытия ? преемственности поколений, разрыве душевных связей, любви и прощении близкими людьми друг друга. В этой пьесе начинает звучать «тема-метафора» пьес Вампилова: тема дома как символа мироздания. Сам драматург, потерявший отца в раннем детстве, воспринимал отношения отца и сына особенно болезненно и остро.

Герой пьесы «Утиная охота» Зилов становился жертвой мрачного дружеского розыгрыша: приятели посылали ему кладбищенский венок и телеграммы-соболезнования. Это заставляло Зилова вспомнить свою жизнь, чтобы доказать самому себе, что он не умер. Собственная жизнь представала перед героем как бессмысленная погоня за легкодоступными удовольствиями, являвшаяся на самом деле бегством от самого себя. Зилов понимал, что единственной потребностью в его жизни была утиная охота. Утратив к ней интерес, он потерял интерес к жизни и собирался покончить с собой. Вампилов оставил своего героя в живых, но существование, на которое был обречен Зилов, вызывало одновременно осуждение и сочувствие читателей и зрителей. «Утиная охота» стала пьесой-символом драматургии конца 1960-х годов

У тех, кто читал пьесы Вампилова, они вызывали самые горячие отклики, однако ставить их не брался ни один театр в Москве или Ленинграде. Только провинция привечала драматурга: к 1970 году сразу в восьми театрах шла его пьеса «Прощание в июне». А вот родной Иркутский ТЮЗ, который теперь носит его имя, при жизни Вампилова так и не поставил ни одну из его пьес.

В драме «Прошлым летом в Чулимске» (1972) Вампилов создал свой лучший женский образ ? юной работницы провинциальной чайной Валентины. Эта женщина стремилась сохранить в себе «душу живу» с тем же упорством, с каким на протяжении всей пьесы пыталась сохранить палисадник, который то и дело вытаптывали равнодушные люди.

К 1972 году отношение столичной театральной общественности к пьесам Вампилова стало меняться. «Прошлым летом в Чулимске» взял себе для постановки Театр имени Ермоловой, «Прощание» ? Театр имени Станиславского. В марте проходит премьера «Провинциальных анекдотов» в Ленинградском БДТ. Даже кино обращает внимание на Вампилова: «Ленфильм» подписывает с ним договор на сценарий «Сосновых родников». Казалось, что удача наконец-то улыбнулась талантливому драматургу. Он молод, полон творческих сил и планов. Благополучно складывается и его личная жизнь с женой Ольгой.

Творчество Вампилова оборвала трагическая случайность. 17 августа 1972 года, за два дня до своего 35-летия, Вампилов вместе со своими друзьями ? Глебом Пакуловым и Владимиром Жемчужниковым ? отправился на отдых на озеро Байкал. Лодка перевернулась Пакулова спасли, а Вампилов утонул в озере.

По описанию свидетелей происшедшего, лодка, в которой были Вампилов и Пакулов, зацепилась за топляк и перевернулась. Пакулов схватился за днище и стал звать на помощь. А Вампилов решил добраться до берега вплавь. И он до него добрался, коснулся ногами земли, и в этот момент у него не выдержало сердце.

Через несколько дней А. Вампилова хоронили на Радищевском кладбище. Проститься с ним пришли его родные, друзья и совершенно незнакомые люди. Не успела остыть земля на могиле Вампилова, как начала набирать обороты его посмертная слава. Стали выходить в свет его книги (при жизни была издана всего лишь одна), театры ставили его пьесы (один только «Старший сын» шел сразу в 44 театрах страны), на студиях режиссеры приступили к съемкам фильмов по его произведениям. В Кутулике был открыт его музей, в Иркутске именем А. Вампилова назван ТЮЗ. На месте гибели появился мемориальный камень.

Предлагаем прочесть:

84(2Рос=Рус)6

В 16

Вампилов А. В. Избранное / А. В. Вампилов. ? Изд. 2-е, доп. ? М. : Искусство, 1984. ? 589 с.

84(2Рос=Рус)6

В 16

Вампилов А. В. Пьесы / А. В. Вампилов. ? М. : Эксмо, 2004. ? 576 с. ? (Библиотека мировой драматургии). ? Содерж.: Прощание в июне; Старший сын; Утиная охота. ? ISBN 5-699-05150-3.

; ;

84(2Рос=Рус)6

В 16

Вампилов А. В. Утиная охота : пьесы / А. В. Вампилов. ? Екатеринбург : У-Фактория, 2005. ? 544 с. ? Содерж.: Прощание в июне ; Старший сын ; Утиная охота ; Провинциальные анекдоты ; Прошлым летом в Чулимске. ? ISBN 5-94799-326-0.

;

84(2Рос=Рус)6

В 16

Вампилов А. В. Я с вами, люди : Рассказы, очерки, статьи, фельетоны; Одноактные пьесы, сценки, монологи; Из записных книжек; Воспоминания друзей / А. В. Вампилов. ? М. : Советская Россия, 1988. ? 448 с. : ил. ? (Библиотечная серия).

;

20 августа 2007 года исполняется 75 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова (1932)

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ АКСЕНОВ

(р. 1932)

Василий Павлович родился 20 августа 1932 года в Казани в семье партийного работника. Отец ? Аксенов Павел Васильевич (родился в 1899 г.). Мать ? Гинзбург Евгения Семеновна (родилась в 1904 г.), автор широко известных мемуаров о сталинских лагерях, в том числе книги «Крутой маршрут». Супруга писателя ? Аксенова Майя Афанасьевна. В 1960 г. у них родился сын ? Аксенов Алексей Васильевич. Василий Павлович родился 20 августа 1932 года в Казани в семье партийного работника. Отец ? Аксенов Павел Васильевич (родился в 1899 г.). Мать ? Гинзбург Евгения Семеновна (родилась в 1904 г.), автор широко известных мемуаров о сталинских лагерях, в том числе книги «Крутой маршрут». Супруга писателя ? Аксенова Майя Афанасьевна. В 1960 г. у них родился сын ? Аксенов Алексей Васильевич.

Родители будущего писателя были репрессированы, и до 16 лет Аксенов воспитывался в детском доме, затем у тети. Окончил школу в Магадане, где находилась на поселении его мать, Евгения Гинзбург. В 1956 году Аксенов окончил Ленинградский медицинский институт, работал терапевтом на карантинной станции Ленинградского морского порта (1956-1957). Затем Василий Аксенов работал в больнице Водздравотдела в поселке Вознесение на Онежском озере (1957-1958) и в Московском областном туберкулезном диспансере (1958-1960).

Печататься начал в 1959 г., известность приобрел после публикации в журнале «Юность» повести «Коллеги» (1960), по которой вскоре был снят кинофильм. Написанные в начале 1960-х повести «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1963), рассказы «Местный хулиган Абрамашвили» (1963), «Товарищ красивый Фуражкин» (1963), «Жаль, что вас не было с нами» (1965) и др. сделали Аксенова ярким представителем литературного направления, обозначенного критикой как «молодежная проза».

В повестях и рассказах 1960-х Аксенов не только создавал новый тип героя, свободного от каких-либо догм, но и пробовал разнообразные повествовательные формы. Это позволило ему воплотить в своих произведениях многообразие мира, представить разные взгляды на изображаемые события. Наиболее характерна в этом смысле повесть «Апельсины из Марокко», все главы которой написаны от лица разных рассказчиков.

В повести «Затоваренная бочкотара» (1968) герои, названные с присущей Аксенову необычностью (старик Моченкин дед Иван, учительница по географии всей планеты Ирина Валентиновна Селезнева, моряк Шустиков Глеб и др.), подчеркнуто деидеологизированы, как и сюжет произведения. Героев объединяет любовь к «главному персонажу» повести ? затоваренной бочкотаре, которую все они любят и уважают, как живое существо. Не случайно им снится общий сон о том, как «в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный». «Производитель чудес» фокусник Павел Дуров, герой повести «Поиски жанра» (1972), тоже путешествует с лишенной бытовой полезности целью: он хочет понять, кому и для чего необходимы его фокусы, нужны ли вообще чудеса современным людям.

В 1972 г. Аксенов совместно с Д. Горчаковым и Г. Поженяном написал пародию на шпионский боевик «Джин Грин ? неприкасаемый». Имя вымышленного прозаика, которому она была приписана, ? Гривадий Горпожакс ? являлось анаграммой имен и фамилий реальных авторов. В 1976 г. Аксенов перевел с английского роман Э. Л. Доктороу «Рэгтайм».

Главный герой романа «Ожог» (1975) как бы состоит из пяти персонажей, объединенных общим отчеством. С этим связана сложная композиция романа: каждый эпизод описывается несколько раз ? как происходящий с разными «составляющими» героя. В романе воплотились основные повествовательные приемы Аксенова: замысловатый сюжет, необычность ситуаций и имен (Аристарх Куницер, Геннадия Малькольмов, Самсон Саблер, Пантелея Пантелея и др.). Критики называли «Ожог» лирическим произведением, своеобразным плачем писателя по ушедшей молодости. Лирическое, романтическое начало определяет и тональность романа «Остров Крым» (1979). В основе сюжета лежит вымышленное стечение обстоятельств, вследствие которого Крым после революции не был завоеван Красной Армией, где развивается капитализм по-русски: с мощной экономикой, свободой слова и демократией. Несмотря на это, главным героем романа, журналистом Лучниковым, овладевает идея Общей Судьбы с Россией, осуществление которой приводит к приходу в Крым советских войск.

В 1979 г. Аксенов стал одним из организаторов и авторов бесцензурного литературного альманаха «Метрополь». В альманах, помимо пьесы Аксенова «Четыре темперамента», в которой ставится вопрос о существовании человека после смерти, вошли произведения Битова, Искандера, Вознесенского, Ахмадулиной, Высоцкого, Алешковского, Горенштейна и др. Выход «Метрополя» стал поводом для резких нападок на писателя со стороны властей, которые усмотрели в нем попытку вывести литературу из-под контроля государственной идеологии.

В том же году Аксенов вышел из Союза писателей СССР. В июле 1980 г. он временно выехал в США, где узнал о том, что его с женой лишили советского гражданства. Аксенов поселился в Вашингтоне, стал преподавателем университета. Выступая в 1989 г. в американской резиденции Спасо-Хаус в Москве, Аксенов так объяснил влияние эмиграции на творческую судьбу писателя: «Ты сам являешься носителем того, что необходимо для литературы: пограничной ситуации».

В США Аксенов написал по-английски роман «Желток яйца» (1989), который впоследствии перевел на русский язык. Используя вымышленный дневник Достоевского, в котором великий писатель якобы спорит с Марксом «о сути коммунизма и о природе человечества», Аксенов, по его словам, пытался в этом романе «найти некоторую модификацию определенного американского типа». Эти же поиски лежат в основе двух произведений Аксенова об Америке ? «Круглые сутки нон-стоп» (1976) и «В поисках грустного беби» (1987). В них выражено двойное видение Америки ? после двухмесячной поездки и после переезда на постоянное жительство.

После возвращения В. Аксенову гражданства в 1990 году он часто приезжает в Россию, где вновь начинают печататься (в том числе в журнале «Юность») его произведения «Мой дедушка ? памятник» (1991), «Рандеву» (1992), выходит в свет его собрание сочинений.

В 1993-1994 годах в России была опубликована его «Московская сага», по которой режиссер Д. Барщевский снял многосерийный художественный фильм (художник этой картины ? сын писателя А. Аксенов,). В трилогии «Московская сага» Аксенов рассказывает о трех поколениях семьи русского врача Бориса Градова. Действие начинается в середине 1920-х и заканчивается в начале 1950-х. Дети и внуки Градова, московские интеллигенты, воплощают в своих судьбах судьбу страны: участвуют в подавлении Кронштадтского мятежа, служат в армии, подвергаются репрессиям, становятся видными военачальниками или верующими. Автор вводит в роман выдержки из советской, европейской и американской прессы разных лет, рассказывающие о политических событиях, на фоне которых разворачивается частная жизнь Градовых, и о подробностях быта того времени.

В июне 1993 года в Самаре состоялись первые Аксеновские чтения. Попытка осмыслить новое время, начавшееся с перестройкой, предпринята в романе «Новый сладостный стиль» (1996).

В творчестве Аксенова происходит разрушение стереотипов ? как идеологических, так и созданных им самим.

В США В. Аксенову присвоено почетное звание Doctor of Humane Letters. Он является членом Пен-клуба и Американской авторской лиги. С 1981 года В. Аксенов ? профессор русской литературы в различных университетах США: Институте Кеннана (1981-1982), Университете Дж. Вашингтона (1982-1983), Гаучерском университете (1983-1988), Университете Джорджа Мэйсона (с 1988 года и по настоящее время). В 1980-1988 годы В. Аксенов в качестве журналиста активно сотрудничал с радиостанцией «Голос Америки». Автор многочисленных журнальных статей и рецензий на английском языке.

В. Аксенов интересуется историей, особенно XVIII века, историей парусного флота. Со студенческой поры увлекается джазом. Среди спортивных пристрастий ? джоггинг, баскетбол. Живет и работает в Вашингтоне (США).

Предлагаем прочесть:

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Рассказы. Повести. Роман. Эссе / В. П. Аксенов. ? Екатеринбург : У-Фактория, 1999. ? 768 с. ? (ЗЕРКАЛО. ХХ ВЕК). ? Содерж.: Роман: Остров Крым. ? ISBN 5-89178-085-2.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Апельсины из Марокко / В. П. Аксенов. ? М. : Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2001. ? 446 с. ? ISBN 5-87113-086-0;5-04-006649-X.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. В поисках грустного бэби : [романы] / В. П. Аксенов. ? М. : Эксмо, 2006. ? 512 с. ? Содерж.: В поисках грустного бэби; Бумажный пейзаж. ? ISBN 5-699-14746-2.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Затоваренная бочкотара / В. П. Аксенов. ? М. : Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2001. ? 414 с. ? ISBN 5-04-006166-8.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Московская сага : [роман]. Кн. 1 : Поколение зимы / В. П. Аксенов. ? М. : Изографъ : Эксмо , 2004. ? 448 с. ? ISBN 5-699-07984-X; 5-94661-100-3.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Московская сага : [роман]. Кн. 2 : Война и тюрьма / В. П. Аксенов. ? М. : Изографъ : Эксмо, 2004. ? 480 с. ? ISBN 5-699-07986-6; 5-94661-101-1.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Московская сага : [роман]. Кн. 3 : Тюрьма и мир / В. П. Аксенов. ? М. : Изографъ : Эксмо, 2004. ? 560 с. ? ISBN 5- 699-07987-4; 5-94661-102-X.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Москва Ква-Ква : [роман] / В. П. Аксенов. ? М. : ЭКСМО, 2006. ? 447 с. ? ISBN 5-699-14718-7.

84(2Рос=Рус)6

А 42

Аксенов В. П. Ожог / В. П. Аксенов. ? М. : Огонек : Вариант, 1990. ? 402 с.

Аксенов В. Сен-Санс : Рассказ / В. Аксенов // Огонек. ? 1994. ? N 35-36. ? С. 27-29

; ;

Аксенов В. Карусели : Рассказ / В. Аксенов // Юность. ? 1995. ? N 7. ? С. 28-31

; ;

Аксенов В. О этот вьюноша летучий! : Отрывки из сценария музыкального фильма по мотивам старинных русских повестей и сказок / В. Аксенов // Аврора. ? 1995. ? N 3. ? С. 97-109

; ;

Аксенов В. Золотая наша железка : Юмористическая повесть с преувеличениями и воспоинаниями / В. Аксенов; Предисл. // Юность. ? 1989. ? N 6-7

Аксенов В. Остров Крым : Роман / В. Аксенов // Юность. ? 1990. ? N 1.

Аксенов В. Новый сладостный стиль : Роман / В. Аксенов // Знамя. ? 1997. ? N 5. ? С. 9-88

; Аксенов В. Ах, Артур Шопенгауэр! : Комедия в 2 д. / В. Аксенов; [Предисл. авт.] // Современная драматургия. ? 2000. ? N 1. ? С. 2-22

Аксенов В. Вольтерьянцы и вольтерьянки : Старин. роман / В. Аксенов // Октябрь. ? 2004. ? N 1. ? С. 3-108

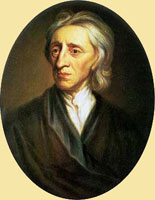

29 августа ? исполняется 375 лет со дня рождения английского философа Джона Локка (1632-1704)

ДЖОН ЛОКК

(1632-1704)

Джон Локк — английский философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем 18 в.» и первым философом эпохи Просвещения. В истории психологической мысли занял важное место, противопоставив рационализму и априоризму Декарта учение о происхождении всех идей из опыта (эмпиризм). В локковском понимании в опыте объединились как чувственные впечатления от внешних объектов, так и то, что непосредственно испытывает индивидуальная душа в процессе собственной деятельности. Согласно Локку, исходными в структуре разума являются простые идеи рефлексии как направленности объекта на свой внутренний мир. Сознание ? это восприятие человеком происходящего в его собственном уме. Данное положение Локка стало отправным для развития интроспективной психологии. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции. Джон Локк — английский философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем 18 в.» и первым философом эпохи Просвещения. В истории психологической мысли занял важное место, противопоставив рационализму и априоризму Декарта учение о происхождении всех идей из опыта (эмпиризм). В локковском понимании в опыте объединились как чувственные впечатления от внешних объектов, так и то, что непосредственно испытывает индивидуальная душа в процессе собственной деятельности. Согласно Локку, исходными в структуре разума являются простые идеи рефлексии как направленности объекта на свой внутренний мир. Сознание ? это восприятие человеком происходящего в его собственном уме. Данное положение Локка стало отправным для развития интроспективной психологии. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции.

Локк родился 29 августа 1632 г. в небольшом городке Рингтоне (графство Сомерсет) на западе Англии, близ Бристоля, в семье судейского чиновника. Его отец был преуспевающим адвокатом и ярым сторонником Реформации, начатой Мартином Лютером в 1517 году. Во время первой демократической революции (1640-1660 гг.) отец Локка сражался против королевской власти в рядах армии парламента, которой руководил Оливер Кромвель. Благодаря победе парламента в гражданской войне, на которой отец Локка сражался в чине капитана кавалерии, будущий философ был принят в возрасте 15 лет в Вестминстерскую школу ? в то время ведущее учебное заведение страны. В семье придерживались англиканства, однако склонялись к пуританским взглядам. В Вестминстере роялистские идеи нашли энергичного защитника в лице Ричарда Базби, который по недосмотру парламентских лидеров продолжал руководить школой. В 1652 г. Локк поступил в Крайст-Чёрч-колледж Оксфордского университета. Ко времени реставрации Стюартов его политические взгляды можно было назвать правомонархическими и во многом близкими взглядам Гоббса.

Локк был прилежным, если не сказать блестящим студентом. После получения магистерской степени в 1658 г. он был избран «студентом» (т. е. научным сотрудником) колледжа, однако вскоре разочаровался в аристотелевской философии, которую должен был преподавать, начал заниматься медициной и помогал в естественнонаучных экспериментах, которые проводил в Оксфорде Р. Бойль и его ученики. Однако сколько-нибудь значительных результатов он не получил, и, когда Локк вернулся из поездки к Бранденбургскому двору с дипломатической миссией, ему было отказано в искомой степени доктора медицины. Тогда, в возрасте 34 лет, он познакомился с человеком, повлиявшим на всю его последующую жизнь ? лордом Эшли, впоследствии первым графом Шефтсбери, который тогда еще не был лидером оппозиции. Шефтсбери был адвокатом свободы в то время, когда Локк все еще разделял абсолютистские взгляды Гоббса, однако к 1666 г. его позиция изменилась и стала ближе ко взглядам будущего покровителя. Шефтсбери и Локк увидели друг в друге родственные души. Год спустя Локк оставил Оксфорд и занял место домашнего врача, советника и воспитателя в семье Шефтсбери, жившей в Лондоне (среди его воспитанников был и Антони Шефтсбери). После того как Локк прооперировал своего патрона, жизни которого угрожало нагноение кисты, Шефтсбери решил, что Локк слишком велик, чтобы заниматься одной медициной, и позаботился о продвижении своего подопечного в других областях.

Под крышей дома Шефтсбери Локк нашел свое истинное призвание ? он стал философом. Дискуссии с Шефтсбери и его друзьями побудили Локка написать на четвертый год пребывания в Лондоне первый набросок будущего шедевра ? «Опыта о человеческом разумении». Он познакомился с новыми методами клинической медицины. В 1668 г. Локк стал членом Лондонского Королевского общества. Шефтсбери сам ввел его в сферы политики и экономики и дал ему возможность получить первый опыт участия в государственном управлении.

Либерализм Шефтсбери был достаточно материалистичным. Великой страстью его жизни была торговля. Он лучше своих современников понимал, какие богатства ? национальные и личные ? можно было бы получить, освободив предпринимателей от средневековых поборов и сделав ряд других смелых шагов. Религиозная терпимость позволила голландским коммерсантам достичь процветания, и Шефтсбери был убежден, что если бы англичане положили конец религиозным распрям, то смогли бы создать империю, не только превосходящую голландскую, но равновеликую владениям Рима. Однако на пути Англии стояла великая католическая держава Франция, поэтому он не хотел распространять принцип религиозной терпимости на «папистов», как он называл католиков.

В то время как Шефтсбери интересовали практические дела, Локк был занят разработкой той же политической линии в теории, обосновывая философию либерализма, которая выражала интересы нарождавшегося капитализма. В 1675-1679 г. он жил во Франции (в Монпелье и Париже), где изучал, в частности, идеи Гассенди и его школы, а также выполнял ряд поручений вигов. Оказалось, что теории Локка было предназначено революционное будущее, поскольку Карл II, а еще более его преемник Яков II для оправдания своей политики терпимости к католицизму и даже его насаждения в Англии обратились к традиционной концепции монархического правления. После неудачной попытки восстания против режима реставрации Шефтсбери в конце концов, уже после заключения в Тауэр и последующего оправдания лондонским судом, бежал в Амстердам, где вскоре умер.

Сделав попытку продолжить свою преподавательскую карьеру в Оксфорде, Локк в 1683 г. отправился вслед за своим патроном в Голландию, где жил в 1683-1689 гг. В 1685 г. в списке других беженцев он был назван предателем (участником заговора Монмаута) и подлежал выдаче английскому правительству. Локк не возвращался в Англию вплоть до успешной высадки Вильгельма Оранского на побережье Англии в 1688 г. и бегства Якова II.

Вернувшись на родину на одном корабле с будущей королевой Марией II, Локк опубликовал работу «Два трактата о государственном правлении» (1690), изложив в ней теорию революционного либерализма. Став классическим трудом в истории политической мысли, эта книга также сыграла важную роль, по словам ее автора, в «оправдании права короля Вильгельма быть нашим правителем». В этой книге Локк выдвинул концепцию общественного договора, по которой единственным истинным основанием власти суверена является согласие народа. Если правитель не оправдывает доверия, люди имеют право и даже обязаны перестать ему подчиняться. Иначе говоря, люди имеют право на восстание. Но как решить, когда именно правитель перестает служить народу? Согласно Локку, такой момент наступает, когда правитель переходит от правления, основанного на твердом принципе, к «переменчивому, неопределенному и произвольному» правлению. Большинство англичан были убеждены, что такой момент наступил, когда Яков II стал проводить прокатолическую политику в 1688 г. Сам Локк вместе с Шефтсбери и его окружением были убеждены, что этот момент наступил уже при Карле II в 1682 г., именно тогда и была создана рукопись «Двух трактатов».

Локк отметил свое возвращение в Англию в 1689 г. публикацией еще одной работы, близкой по содержанию к «Трактатам», а именно первого «Письма о веротерпимости» (1685). Он писал текст по-латыни, с тем, чтобы опубликовать его в Голландии, и по случайности в английский текст попало предисловие (написанное переводчиком, унитарием Уильямом Поплом), в котором провозглашалось, что «абсолютная свобода? ? это то, что нам необходимо». Сам Локк не был сторонником абсолютной свободы. С его точки зрения, католики заслужили гонения, поскольку клялись в верности иностранному властелину, папе; атеисты ? поскольку их клятвенным заверениям нельзя верить. Что касается всех остальных, то государство должно оставить за каждым право на спасение своим собственным путем. В «Письме о веротерпимости» Локк выступил против традиционного взгляда, согласно которому светская власть вправе насаждать истинную веру и истинную мораль. Он писал, что силой можно заставить людей только притворяться, но никак не верить. А укрепление нравственности (в том, что не затрагивает безопасность страны и сохранение мира) ? это обязанность не государства, а церкви.

Сам Локк был христианином и придерживался англиканства. Но его личный символ веры был удивительно краток и состоял из одного-единственного суждения: Христос ? Мессия. В этике он был гедонистом и верил, что естественной целью человека в жизни является счастье, а также что Новый завет указал людям путь к счастью в этой жизни и жизни вечной. Свою задачу Локк видел в том, чтобы предостеречь людей, ищущих счастье в кратковременных удовольствиях, за которые впоследствии приходится платить страданием.

Вернувшись в Англию во время «славной» революции, Локк вначале намеревался занять свой пост в Оксфордском университете, из которого был уволен по указанию Карла II в 1684 г. после отъезда в Голландию. Однако, обнаружив, что место уже отдано некоему молодому человеку, он отказался от этой идеи и посвятил оставшиеся 15 лет жизни научным исследованиям и государственной службе. Вскоре Локк обнаружил, что пользуется известностью, но не из-за своих политических сочинений, выходивших анонимно, а как автор труда «Опыт о человеческом разумении», впервые увидевшего свет в 1690 г. «Опыт» выдержал ряд изданий при жизни автора, последнее пятое издание, содержавшее исправления и дополнения, вышло в 1706 г., после смерти философа.

Можно без преувеличения сказать, что Локк был первым современным мыслителем. Его способ рассуждения резко отличался от мышления средневековых философов. Сознание средневекового человека было наполнено мыслями о нездешнем мире. Ум Локка отличался практичностью, эмпиризмом, это ум предприимчивого человека. Он не верил в чудеса и с отвращением относился к мистике. Не верил людям, которым являлись святые, а также тем, кто постоянно думал о рае и аде. Локк полагал, что человек должен выполнять свои обязанности в том мире, где он живет.

Локк был далек от того, чтобы презирать лондонское общество, в котором вращался благодаря успеху своих сочинений, однако не в силах был выносить городскую духоту. Большую часть жизни он страдал от астмы, а после шестидесяти подозревал, что болен чахоткой. В 1691 г. он принял предложение поселиться в загородном доме в Отсе (графство Эссекс) ? приглашение леди Мешэм, жены члена парламента и дочери кембриджского платоника Ралфа Кедворта. Однако Локк не позволил себе полностью расслабиться в уютной домашней атмосфере. В 1696 г. он стал комиссаром по делам торговли и колоний, что заставило его регулярно появляться в столице. К тому времени он был интеллектуальным лидером вигов, и многие парламентарии и государственные деятели часто обращались к нему за советом и с просьбами. Локк участвовал в проведении денежной реформы и способствовал отмене закона, препятствовавшего свободе печати. Он был одним из учредителей Банка Англии. В Отсе Локк занимался воспитанием сына леди Мешэм и переписывался с Лейбницем. Там же его посещал И. Ньютон, с которым они обсуждали послания апостола Павла. Однако основным его занятием в этот последний период жизни стала подготовка к изданию многочисленных трудов, идеи которых он прежде вынашивал. Среди работ Локка ? «Второе письмо о веротерпимости» (1690); «Третье письмо о веротерпимости» (1692); «Некоторые мысли о воспитании» (1693); «Разумность христианства, каким оно передано в Писании» (1695) и многие другие. Книга «Мысли о воспитании» сложилась как бы сама собой из писем, которые он несколько лет подряд посылал Клэрку и в которых на многих страницах обстоятельно излагал свои взгляды на воспитание. Клэрк эти письма внимательно изучал и накапливал, хорошо сознавая, кто их ему посылает. Он пришел к заключению, что письма эти более чем необычные и что адресованы они не столько ему, сколько всему человечеству.

В 1700 г. Локк отказался от всех должностей и удалился в Отс. Умер Локк в доме леди Мешэм 28 октября 1704 г. от продолжительной астмы.

Предлагаем прочесть:

87.3

Л 73

Локк Д. Сочинения : в 3 т. : пер. с англ. Т. 1 / Д. Локк; [ вступ. ст. и примеч. И. С. Нарского]. ? М. : Мысль,1985. ? 621 с. ? (Философское наследие, Т. 93). ? Указ. имен: с. 596. ? Предм. указ.: с. 597-620. ? Содерж.: Опыт о человеческом разумении / Д. Локк.

87.3

Л 73

Локк Д. Сочинения : в 3 т. : пер. с англ. Т. 2 / Д. Локк; [под ред. И. С. Нарского]. ? М. : Мысль, 1985. ? 560 с. ? (Философское наследие, Т. 94). ? Указ. имен: с. 536. ? Предм. указ.: с. 537-558. ? Содерж.: Опыт о человеческом разумении / Д. Локк.

87.3

Л 73

Локк Д. Сочинения : в 3 т. : пер. с англ. Т. 3/ Д. Локк; [под ред. А. Л. Субботина]. ? М. : Мысль, 1988. ? 668 с. ? (Философское наследие, Т. 103). ? Указ. имен: с. 653-655. ? Предм. указ. : с. 656-667. ? Содерж.: Опыты о законе природы / Д. Локк ; Два трактата о правлении / Д. Локк ; Мысли о воспитании / Д. Локк.

Информация подготовлена .

наверх наверх

|