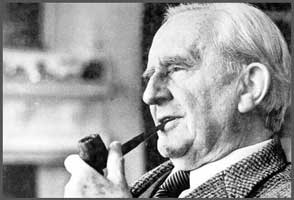

Январь 2007 3 января ? 115 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда Рейела Толкиена (1892-1973)

ДЖОН РОНАЛЬД РЕЙЛ ТОЛКИЕН ДЖОН РОНАЛЬД РЕЙЛ ТОЛКИЕН

(1892-1973)

Родился известный писатель 3 января 1892 в Блумфонтейне (Южная Африка). Отец Джона ? Артур Руэл Толкиен, банковский служащий из Бирмингема, переехал в поисках счастья в Южную Африку. Мать ? Мэйбл Саффилд.

17 февраля 1894 года в семье родился второй сын Хилари. Местная жара плохо действовала на здоровье детей. Поэтому в ноябре 1894 года Мэйбл увозит сыновей в Англию.

К четырем годам, благодаря стараниям матери, малыш Джон уже умел читать и даже писал первые буквы.

В феврале 1896 года у отца Толкиена открылось сильное кровотечение, и он скоропостижно умер. Все заботы о детях взяла на себя мать. Она получила хорошее образование. Владела французским и немецким, знала латынь, отменно рисовала, профессионально играла на фортепьяно. Все свои знания и умения она передавала детям. Большое влияние на изначальное формирование личности Джона оказал и его дед Джон Саффилд, гордившийся своей родословной умельцев-граверов. Мать и дед всячески поддерживали ранний интерес Джона к латыни и греческому языку. Вскоре семья перебирается из Бирмингема в деревушку Сэрхоул. Именно в окрестностях Сэрхоула Толкин заинтересовался миром деревьев, стремясь распознать их тайны. Не случайно незабываемые, интереснейшие деревья появляются в творениях Толкиена. А могучие великаны Древни поражают воображение читателей в его трилогии ? «Властелин колец».

Не менее страстно увлекается Толкиен эльфами и драконами. Драконы и эльфы станут главными персонажами первой сказки, сочиненной Рональдом, в семь лет.

Когда Джону исполнилось двенадцать лет, умерла от диабета его мать. Опекуном детей становится их дальний родственник, священник, отец Френсис. Браться снова переселяются в Бирмингем. Испытывая тоску по вольным холмам, полям и любимым деревьям, Джон ищет новые привязанности и душевные опоры. Все сильнее увлекается рисованием, обнаруживая незаурядные способности. К пятнадцати годам поражает учителей школы одержимостью филологией. Вскоре он самостоятельно приступает к изучению древнеисландского языка, затем добирается и до немецких книг по филологии.

Радость познания древних языков так его увлекает, что он даже придумывает собственный язык «невбош», то есть «новую чушь», который творит в соавторстве со своей кузиной Мэри. Продолжая изучать староанглийский, древнегерманский, а немного позже древнефинский, исландский и готский языки, Джон «поглощает в безмерном количестве» их сказки и легенды.

В шестнадцать лет Джон встретил Эдит Брэтт, свою первую и последнюю любовь. Через пять лет, они поженились и прожили долгую жизнь, родив трех сыновей и дочь. Но сначала на их долю выпали пять лет нелегких испытаний: неудачная попытка Джона поступить в Оксфордский университет, категорическое неприятие Эдит отцом Френсисом, ужасы Первой мировой войны, сыпной тиф, которым дважды переболел Джон Рональд.

В апреле 1910 года Толкиен посмотрел в бирмингемском театре спектакль «Питер Пэн». «Это неописуемо, я такого не забуду, пока жив», ? писал Джон.

И все-таки удача улыбнулась Джону. После второй попытки сдачи экзаменов в Оксфорд Толкиен узнал, что ему дали стипендию в Эксетер-Колледж. А благодаря выходной стипендии, полученной в школе короля Эдуарда, и дополнительным средствам, выделенным отцом Френсисом, Рональд уже мог позволить себе отправиться в Оксфорд.

Во время последних летних каникул Джон побывал в Швейцарии. Перед возвращением в Англию Толкиен купил несколько открыток. На одной из них был изображен старик с белой бородой, в круглой широкополой шляпе и длинном плаще. Старик разговаривал с белым олененком. Много лет спустя, обнаружив открытку на дне одного из ящиков своего письменного стола, Толкиен записал: «Прототип Гендальфа». Так в воображении Джона появился впервые один из самых знаменитых героев.

Поступив в Оксфорд, Толкиену советуют всерьез взяться за кельтский язык. Усиливается увлечение Рональда и театром. Он играет в пьесе Р. Шеридана. К своему совершеннолетию сам написал пьесу ? «Сыщик, повар и суфражистка» для домашнего театра. Театральные опыты Толкиена оказались для него не просто полезными, но и необходимыми.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Толкиен спешит получить степень в Оксфорде, чтобы отправиться добровольцем в армию. Одновременно поступает на курсы радистов-связистов. Пройдя военную подготовку в Бедфорде, удостаивается звания младшего лейтенанта и определяется на службу в полк ланкаширских стрелков. В июле 1916 года он уже идет в свой первый бой.

Ему суждено было оказаться в центре мясорубки на реке Сомме, где погибли десятки тысяч его соотечественников. Познав все «ужасы и мерзости чудовищной бойни», Джон возненавидел как войну, так и «вдохновителей жутких побоищ…». Вместе с тем он сохранил восхищение перед своими товарищами по оружию. Позже он запишет в своем дневнике: «возможно без солдат, рядом с которыми я воевал, не стало бы страны Хоббитании. А без Хоббитании и Хоббитов не было бы ?Властелина колец?». Смерть обошла Джона, но его настигла другая страшная напасть ? «окопная лихорадка» ? сыпной тиф, который унес в Первую мировую войну больше жизней, чем пули и снаряды. Толкиен болел им дважды. Из госпиталя в Ле-Туке он был кораблем отправлен в Англию.

В редкие часы, когда страшная болезнь отпускала Джона, он задумывал и начинал писать первые наброски своей фантастической эпопеи ? «Сильмариллион», повествование о трех волшебных кольцах всемогущей власти.

16 ноября 1917 года у него рождается первый сын, а Толкиену присваивается звание лейтенанта.

В 1918 заканчивается война. Джон с семьей переселяются в Оксфорд. Он допускается к составлению «Всеобщего словаря нового английского языка». В 1924 году утвержден в звании профессора, а в 1925 удостаивается кафедры англосаксонского языка в Оксфорде. Работая над словарем, Толкиен имел возможность вдумываться в состав и облик десятков тысяч слов, вобравших в себя кельтское начало, латынь, скандинавское, древненемецкое и старофранцузские влияния. Эта работа еще больше стимулировала его дар художника, помогла объединить разные категории живых существ и разных времен и пространств в свой толкиновский мир. При этом, Толкиен не терял своей «литературной души». Его научные работы были пронизаны образностью писательского мышления.

Он также иллюстрировал немало своих сказок, особенно любил иллюстрировать письма Санта Клауса к детям. Письмо специально писалось «дрожащим» почерком Санта Клауса, «только что вырвавшегося из страшной пурги».

Самые знаменитые книги Толкиена неразрывно связаны между собой. «Хоббит…» и «Властелин колец» писались, в общей сложности, с 1925 по 1949 год. Главный герой первой истории Бильбо Бэггинс имеет такие же возможности для самовыражения в огромном и сложном мире, как ребенок-первооткрыватель. И еще одно обстоятельство. Хоббиты ? народ свободный, в Хоббитании нет вождей, и Хоббиты прекрасно без них обходятся.

Но «Хоббит» был всего лишь прелюдией в великий иномир Толкиена. Ключ для взгляда в другие измерения и предупреждение. Серьезный повод для размышлений. «Хоббит» вышел в свет 21 сентября 1937 года. Первое издание было распродано уже к Рождеству.

Сказка получает премию издательства «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» как лучшая книга года, она становится бестселлером. Затем появился «Властелин колец».

Этот роман-эпопея стал эликсиром жизнелюбия для десятков миллионов людей, дорогой в непознаваемое, парадоксальным доказательством, что именно жажда познания чудес и двигает миры. Собственные толкиновские придумки фантастических существ имеют основу «народнопоэтического воображения».

Время работы над романом совпало со Второй мировой войной. Несомненно, все тогдашние переживания и надежды, сомнения и чаяния автора не могли не отразиться в жизни даже его инобытия.

Одним из главных достоинств его романа является пророческое предупреждение о смертельной опасности, таящейся в безграничной Власти. Противостоять этому способно лишь единение самых отважных и мудрых поборников добра и разума, способных подвигом остановить могильщиков радости бытия.

Первые два тома вышли в 1954 году. А в 1955, был опубликован третий том. Роман был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а на сегодняшний день превзошел планку в двадцать миллионов. Книга стала культовой среди молодежи многих стран.

Отряды толкинистов, обряженные в рыцарские доспехи, и по сей день устраивают игры, турниры и «походы чести и доблести» в США, Англии, Канаде, Новой Зеландии.

Творения Толкиена впервые стали появляться в России, в середине 1970-х. Сегодня число российских поклонников его творчества не уступает количеству приверженцев толкиновского мира в других странах.

На мировые экраны вышел филь по роману «Властелин колец» режиссера Питера Джексона (снятые в Новой Зеландии), а среди молодых и совсем юных поднялась новая волна интереса к роману.

Последняя сказка, которую написал Толкиен в 1965 году, называется «Кузнец из Большого Вуттона».

В свои последние годы Толкиен был окружен всеобщим признанием. В июне 1972 он получил звание доктора литературы от Оксфордского университета, а в 1973 в Букингемском дворце Королева Елизавета вручила писателю орден Британской империи второй степени.

Советуем прочитать:

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Хоббит, или Туда и обратно / Д. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Н. Рахмановой. ? СПб. : Северо-Запад, 1991. ? 351 с. : ил. ? ISBN 5-8352-0009-9.

абв; едф абд; здч

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец : [в 3 ч.]. Ч. 1 : Братство Кольца / Д. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Н. Григоревой, В. Грушецкого. ? СПб. : Северо-Запад, 1992. ? 478 с. : ил. ? ISBN 5-8352-0029-3.

абв; едф; абд

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец : [в 3 ч.]. Ч. 2 : Две крепости / Д. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Н. Григоревой, В. Грушецкого. ? СПб. : Северо-Запад, 1992. ? 350 с. : ил. ? ISBN 5-8352-0030-7.

абв; едф; абд

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Властелин Колец : [в 3 ч.]. Ч. 3 : Возвращение Короля / Д. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Н. Григоревой, В. Грушецкого. ? СПб. : Северо-Запад, 1992. ? 447 с. : ил. ? ISBN 5-8352-0031-5.

едф; абд

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги : Пер. с англ. / Д. Р. Р. Толкин. ? М. : ИнВектор, 1992. ? 253 с. : ил. ? ISBN 5-85451-0001-4.

абв; едф

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Сильмариллион: Эпос нолдоров : Пер. с англ. / Д. Р. Р. Толкин. ? М. : [б. и.], 1992. ? 416 с. : ил. ? Прил.: Словарь имен и названий ; Словарь эльфийских корней. ? ISBN 5-88230-001-0.

абв; едф

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Роверандом : [повесть-сказка : для мл. шк. возраста : пер. с англ.] / Д. Р. Р. Толкин. ? М. : АСТ : Астрель, 2003. ? 173 с. : ил. ? (Золотая библиотека). ? ISBN 5-17-018203-1.

абд; ф01

84(4Вел)

Т 52

Толкин Д. Р. Р. Кузнец из Большого Вуттона : [для детей] / Д. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Ю. Нагибина, Е. Гиппиус. ? М. : Советский композитор, 1992. ? 27 с. ? (Круг чтения). ? ISBN 5-85285-342-9.

едф; абд

13 января ? 385 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера (1622-1673)

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

(1622-1673)

Родился 13 января 1622 года в Париже. Отец писателя ? Жан Поклен, был придворным обойщиком и мебельщиком, мать ? Мария, дочь частного обойщика Луи Крессе. Когда Мольеру исполнилось десять лет, мать умерла. С 1631-1639 год учится в иезуитском Клермонском коллеже, где, помимо богословских дисциплин, преподавали античную литературу и древние языки. В это время Жан-Батист проявлял большой интерес к учебе и даже перевел на французский поэму «О природе вещей» римского поэта и философа Лукреция.

В 1640 году Мольер начинает изучать юридические науки в Орлеанском университете, а в начале 1641 года сдает экзамен на звание лиценциата права. В 1642 году он недолго замещает отца в должности обойщика. Но вскоре он понимает, что служить при дворе не его занятие, отказывается от звания королевского обойщика и 30 июня 1643 года , приняв псевдоним Мольер, вместе с семьей Бежар организовывает свой театр, который получил название «Блистательный театр». Но этот театр успеха не имел, и с 1646 по 1658 год Мольер и его товарищи работали в провинции. В 1658 году его труппа по желанию короля была оставлена в Париже. В условиях конкуренции с итальянскими комедиантами Мольер стал сам сочинять небольшие пьески (дивертисменты), добавляя к французскому средневековому фарсу элементы итальянской комедии масок (комедия дель арте). Их успех побудил его обратиться к более крупным формам: в 1655 создал свою первую пятиактную комедию в стихах «Сумасброд, или Все невпопад», за ней в 1656 последовала «Любовная размолвка».

К 1658 мольеровская труппа стала самой популярной во французской провинции. Благодаря покровительству герцога Орлеанского, брата Людовика XIV, она получила возможность выступить 24 октября 1658 перед королевским двором с трагедией П. Корнеля «Никомед» и фарсом Мольера «Влюбленный доктор», «Никомед» был встречен холодно, но «Влюбленный доктор» произвел фурор, что решило судьбу труппы: ей присвоили звание «Труппы Брата короля» и предоставили сцену театра Малый Бурбон. С этого времени Мольер окончательно отказался от трагических ролей и стал играть только комедийных персонажей.

Именно в парижский период жизни Мольер создал свои замечательные комедии (числом более тридцати), в которых осмеивал всевозможные пороки: ханжество, лицемерие, подозрительность, тупость, легкомыслие, чванство, дворянскую спесь и жадность буржуа. Все это и многое другое стало предметом критики в беспощадной, иногда доброй, иногда горькой, но всегда глубокой по мысли, человечной по сути и виртуозной по форме комедии Мольера.

В 1659 году Мольер поставил одноактную комедию в прозе «Смешные жеманницы», в которой высмеял неестественность и напыщенность стиля, культивировавшегося в литературе (группа поэтов во главе Ж. Шапленом) и светских салонах. Она имела оглушительный успех, но одновременно породила много врагов в свете. С этого дня жизнь Мольера превратилась в постоянную борьбу с ними. В 1660 с неменьшим успехом была сыграна комедия положений «Сганарель, или Мнимый рогоносец», трактовавшая традиционную тему супружеской неверности. В том же году король предоставил мольеровской труппе здание театра Пале-Рояль.

Театральный сезон на новой сцене открылся 4 февраля 1661 пьесой «Дон Гарсия Наваррский, или Ревнивый принц», но ее философский комизм не был воспринят широкой публикой. В июне с успехом прошла «Школа мужей», осмеивавшая отцовский деспотизм и защищавшая принципы естественного воспитания; она ознаменовала поворот автора к жанру комедии нравов; в ней уже угадывались черты высокой комедии.

Первой подлинно классицистической комедией стала «Школа жен», поставленная в декабре 1662 года, ее отличала глубокая психологическая разработка традиционной темы семьи и брака. На обвинения в плагиате, в слабости сюжета и дурном вкусе Мольер ответил в 1663 комедиями «Критика Школы жен» и «Версальский экспромт», в которых весело и зло иронизировал над своими недоброжелателями (маркизами, салонными дамами, напыщенными поэтами и актерами Бургундского отеля). Те не брезговали никакими средствами и даже обвинили Мольера в кровосмесительстве (браке с якобы собственной дочерью). Поддержка Людовика XIV, ставшего крестным отцом его первого сына, положила конец сплетням.

С 1664 года Жан-Батист стал постоянно участвовать в организации придворных празднеств, сочиняя и ставя комедии-балеты.

В 1664 году был сыгран «Тартюф, или Лицемер», жестокая пародия на религиозное ханжество. Разразился скандал, король запретил спектакль. Требовали даже отправить автора на костер. Весной 1665 подвергся запрету и «Дон Жуан, или Каменный пир», носивший резко антиклерикальный характер. В 1666 Мольер поставил высокую комедию «Мизантроп», равнодушно принятую широкой публикой. Продолжал сочинять для придворных празднеств комедии-балеты и пьесы-пасторали. На сцене Пале-Рояля с большим успехом прошли две комедии в стиле народных фарсов, где высмеивались медицинская наука и ее служители, ? «Любовь-целительница» и «Лекарь поневоле». В начале 1669 года Мольеру добился снятия запрета с «Тартюфа». Сыгранная в мае 1671 фарсовая комедия «Проделки Скапена» вызвала новый виток полемики ? автора упрекали в потакании плебейским вкусам и в отступлении от классицистических правил. В марте 1672 Мольер представил публике высокую комедию «Ученые женщины», высмеяв салонное увлечение науками и философией и пренебрежение женщин к семейным обязанностям.

1672 год оказался тяжелым для Мольера. Ушли из жизни многие его друзья и близкие, охладели его отношения с королем, значительно ухудшилось здоровье. Зимой 1672-1673 года Мольер написал свою последнюю комедию-балет «Мнимый больной», где вернулся к теме врачей-шарлатанов и доверчивых больных. 17 февраля 1673 г. на четвертом представлении Мольер, игравший Аргана, почувствовал себя плохо. Его жена просила отложить спектакль, но Мольер отвечал, что больше пятидесяти человек театра получают деньги за представление и их нельзя оставлять без заработка. Он сумел доиграть спектакль до конца. Схватившие драматурга судороги он последним усилием воли сумел замаскировать раскатистым смехом. Но сам уйти из театра он уже не смог. Его на руках перенесли на ближайшую квартиру, где через несколько часов он умер от хлынувшей из горла крови. Церковные власти отказались похоронить его по христианскому обряду. Только после вмешательства короля тело Мольера было погребено 21 февраля на кладбище Св. Иосифа. В 1817 г. его останки перенесли на кладбище Пер-Лашез.

Мольер оставил богатое наследие ? более 32 драматических произведений, написанных в самых различных жанрах: фарс, дивертисмент, комедия-балет, пастораль, комедия положений, комедия нравов, бытовая комедия, высокая комедия и пр. Он постоянно экспериментировал, создавал новые формы и трансформировал старые.

Важным достижением Мольера стало создание особой формы комедии ? комедии-балета, где он соединил поэтическое слово, музыку и танец. Он дал комическую трактовку балетным аллегориям, драматизировал танцевальные номера и органически включил их в действие пьесы. В нем видят провозвестника французской оперы.

Комедии Мольера затрагивают широкий круг проблем современной жизни: отношения отцов и детей, воспитание, брак и семья, нравственное состояние общества (лицемерие, корыстолюбие, тщеславие и др.), сословность, религия, культура, наука (медицина, философия) и т.д. Этот комплекс тем решается на парижском материале, Мольер берет сюжеты не только из реальной жизни, он черпает их в античной и ренессансной итальянской и испанской драматургии, а также во французской средневековой народной традиции.

Главная черта мольеровских персонажей ? самостоятельность, активность, способность устраивать свое счастье и свою судьбу в борьбе со старым и отжившим. У каждого из них есть собственные убеждения, собственная система взглядов, которые он отстаивает перед своим оппонентом.

Творчество Мольера, великого комедиографа, создателя классицистической комедии, оказало огромное влияние не только на драматургическое искусство Франции, но и на всю мировую драматургию. В России его последователями были Сумароков, Княжнин, Капнист, Крылов, Фонвизин, Грибоедов. Первые переводы комедий Мольера появились в России в начале 18 в. В мольеровских спектаклях выступали виднейшие русские и советские актёры (И. А. Дмитревский, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, К. С. Станиславский, Ю. М. Юрьев, В. О. Топорков и др.). После Октябрьской социалистической революции комедии Мольера получили особую популярность и прочно вошли в репертуар театров. Острая сатирическая направленность и яркий оптимизм театра Мольера вызывают живой отклик зрителя и сегодня.

Советуем прочитать:

84(4Фра)

М 76

Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений : В 4 т. Т. 1 / Ж. Б. Мольер ; Вступ. ст. Г. Н. Бояджиева. ? М. : Искусство, 1965. ? 671 с. : ил.

абв

84(4Фра)

М 76

Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений : В 4 т. Т. 2 / Ж. Б. Мольер. ? М. : Искусство, 1966. ? 532 с. : ил. ? Содерж.: Брак поневоле ; Принцесса Элиды ; Тартюф, или Обманщик ; Дон Жуан, или Каменный гость ; Любовь ? целительница ; Мизантроп ; Лекарь понево.

абв

84(4Фра)

М 76

Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений : В 4 т. Т. 3 / Ж. Б. Мольер. ? М. : Искусство, 1966. ? 543 с. : ил. ? Содерж.: Амфитрион ; Жорж Данден, или Одураченный муж ; Скупой ; Господин Де Пурсоньяк ; Блистательные любовники ; Мещанин во дворянстве ; Психея.

абв

84(4Фра)

М 76

Мольер Ж. Б. Полное собрание сочинений : В 4 т. Т. 4 / Ж. Б. Мольер ; Коммент. Г. Н. Бояджиева. ? М. : Искусство, 1967. ? 419 с., 77 с. фот. ? Содерж.: Плутни Скапена ; Графиня Д?Эскарбаньяс ; Ученые женщины ; Мнимый больной ; Стихотворения.

абв

16 января ? 140 лет со дня рождения русского прозаика, публициста и переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945)

ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ ВЕРЕСАЕВ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ ВЕРЕСАЕВ

(1867-1945)

Настоящая фамилия писателя ? Смидович, русский прозаик, литературовед, поэт-переводчик. Родился 16 января 1867 года в семье известных тульских подвижников. Отец писателя, врач В. И. Смидович, сын польского помещика, участника восстания 1830-1831 г., был основателем Тульской городской больницы и санитарной комиссии, одним из создателей Общества тульских врачей, гласным Городской Думы. Мать открыла у себя в доме первый в Туле детский сад.

В 1884 г. Вересаев с серебряной медалью окончил Тульскую классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, по окончании которого получил звание кандидата. Семейная атмосфера, в которой воспитывался будущий писатель, была проникнута духом православия, деятельного служения ближним. Этим объясняются увлечения Вересаева идеями народничества, трудами Н. К. Михайловского и Д. И. Писарева. Под влиянием этих идей Вересаев поступил в 1888 г. на медицинский факультет Дерптского университета, считая врачебную практику лучшим средством узнать жизнь народа, а медицину ? источником знаний о человеке. В 1894 г. несколько месяцев практиковал на родине в Туле и в том же году, как один из лучших выпускников университета был принят на работу в Петербургскую Боткинскую больницу.

Писать Вересаев начал в четырнадцать лет (стихи и переводы). Сам он считал началом своей литературной деятельности публикацию рассказа «Загадка» (журнал «Всемирная иллюстрация», 1887, N 9).

В 1895 г. Вересаева увлекли более радикальные политические взгляды, писатель завязал тесные контакты с революционными рабочими группами. Работал в марксистких кружках, на его квартире проходили собрания социал-демократов. Участие в политической жизни обусловило темы его творчества. Художественную прозу Вересаев использовал для выражения общественно-политических и идейных взглядов, показывая в своих повестях и рассказах ретроспективу развития собственных духовных исканий. В его произведениях заметно преобладание таких форм повествования, как дневник, исповедь, споры героев на темы общественно-политического устройства. Герои Вересаева, как и автор, разочаровывались в идеалах народничества. Но писатель старался показать возможности дальнейшего духовного развития своих персонажей.

Так, герой повести «Без дороги» (1895), земский врач Троицкий, утратив свои прежние верования, выглядит полностью опустошенным. В противоположность ему, главный герой повести «На повороте» (1902) Токарев находит выход из душевного тупика и спасается от самоубийства, несмотря на то, что не имел определенных идейных взглядов и «шел в темноту, не зная куда». В его уста Вересаев вкладывает многие тезисы, критикующие идеализм, книжность и догматизм народничества.

Придя к выводу о том, что народничество, несмотря на декларируемые им демократические ценности, не имеет никакой почвы в реальной жизни и зачастую не знает ее, ? в рассказе «Поветрие» (1898) Вересаев создает новый человеческий тип, революционера-марксиста. Однако и в марксистском учении писатель видит недостатки: бездуховность, слепое подчинение людей экономическим законам.

Имя Вересаева часто упоминалось в критической прессе конца 19 ? начала 20 вв. Лидеры народников и марксистов использовали его произведения как повод для публичной полемики по общественно-политическим вопросам.

Не ограничиваясь художественным изображением идей, распространенных в среде интеллигенции, Вересаев написал несколько рассказов и повестей о страшном быте и безотрадном существовании рабочих и крестьян (повести «Конец Андрея Ивановича», 1899 и «Честным трудом», повесть «Два конца», 1909, и рассказы «Лизар», «К спеху», «В сухом тумане», все 1899).

В начале века общество потрясли вересаевские «Записки врача» (1901), в которых писатель изобразил ужасающую картину состояния врачебного дела в России. Выход произведения в свет вызвал многочисленные критические отзывы в печати. В ответ на обвинения в неэтичности вынесения на общественный суд профессиональных медицинских проблем писатель вынужден был выступить с оправдательной статьей.

В 1901 г. Вересаева выслали в Тулу. Формальным поводом послужило его участие в протесте против подавления властями студенческой демонстрации. Следующие два года его жизни были заняты многочисленными поездками, встречами с известными русскими писателями. В 1902 г. Вересаев уехал в Европу (Германия, Франция, Италия, Швейцария), а весной 1903 г. ? в Крым, где познакомился с Чеховым. В августе того же года посетил Толстого в Ясной Поляне. После получения права въезда в столицу переехал в Москву и вошел в литературную группу «Среда». С этого времени началась его дружба с Л. Андреевым.

В качестве военного врача Вересаев участвовал в русско-японской войне 1904-1905 г., события которой в присущей ему реалистической манере изобразил в рассказах и очерках, составивших сборник «На японской войне» (1928). Описание подробностей армейской жизни совмещал с размышлениями о причинах поражения России.

События революции 1905-1907 г. убедили Вересаева в том, что насилие и прогресс несовместимы. Писатель разочаровался в идеях революционного переустройства мира. В 1907-1910 г. Вересаев обратился к осмыслению художественного творчества, которое он понимал как защиту человека от ужасов бытия. В это время писатель работает над книгой «Живая жизнь», первая часть которой посвящена анализу жизни и творчества Толстого и Достоевского, а вторая ? Ницше. Сравнивая идеи великих мыслителей, Вересаев стремился показать в своем литературно-философском исследовании моральную победу сил добра над силами зла в творчестве и в жизни.

С 1912 г. Вересаев был председателем правления организованного им «Книгоиздательства писателей в Москве». Издательство объединяло литераторов, входящих в кружок «Среда». С началом Первой мировой войны писателя вновь мобилизовали в действующую армию, и с 1914 г. по 1917 г. он руководил военно-санитарным отрядом Московской железной дороги.

После революционных событий 1917 г. Вересаев полностью обращается к литературе, оставаясь сторонним наблюдателем жизни. Диапазон его творческих устремлений очень широк, литературная деятельность чрезвычайно плодотворна. Им написаны романы «В тупике» (1924) и «Сестры» (1933), его документальные исследования «Пушкин в жизни» (1926), «Гоголь в жизни» (1933) и «Спутники Пушкина» (1937) открыли в русской литературе новый жанр ? хронику характеристик и мнений. Вересаеву принадлежат «Воспоминания» (1936) и дневниковые «Записи для себя» (опубл. 1968), в которых жизнь писателя предстала во всем богатстве мыслей и душевных исканий. Вересаев сделал многочисленные переводы памятников древнегреческой литературы, среди которых «Илиада» (1949) и «Одиссея» (1953) Гомера.

Умер Вересаев в Москве 3 июня 1945.

Отсутствие рутинерства и косности, чуткость к голосу жизни как в искусстве, так и в общественности ? характерная особенность Вересаева. Он не проходит равнодушно мимо интересных явлений жизни, всякая новизна находит в нем отклик. Это тем более ценная черта в Вересаеве, что он не принадлежит к числу писателей очень плодовитых, у которых творческий процесс совершается легко, а скорее, наоборот, пишет «долго и трудно». Вересаев ? писатель вдумчивый, наблюдательный и правдивый, но область его наблюдений ? не обширна. Это ? исключительно жизнь и психология нашей интеллигенции. Зато Вересаев большой знаток своего предмета. То, что он описывает, ему близко, срослось с его сердцем. Поэтому на его произведениях ? благородная печать интимности. Все они тесно связаны между собой, как главы одного общего дневника. По отражению общественных интеллигентных типов, Вересаев ? прямой наследник Тургенева. В новейшей литературе нет никого ему в этом отношении равного. В свои изображения Вересаев внес много субъективного, много взял от себя, но взял только общеобязательное и типичное. По природе, каждый из героев Вересаева ? интеллигент. Верными и весьма характерными чертами обрисованы люди высоких моральных запросов, беззаветно преданные общественным идеалам.

Советуем прочитать:

83.3(2Рос=Рус)1

В 31

Вересаев В. В. Александр Сергеевич Пушкин / В. В. Вересаев. ? Пермь : Б. и., 1949. ? 188 с.

едф

84(2Рос=Рус)6

В 31

Вересаев В. В. Живая жизнь: О Достоевском и Льве Толстом. Аполлон и Дионис (О Ницше) / В. В. Вересаев. ? М. : Политиздат, 1991. ? 336 с. : портр.

абв; едф

84(2Рос=Рус)6

В 31

Вересаев В. В. На высоте : Повести. Рассказы / В. В. Вересаев. ? М. : Советская Россия, 1987. ? 432 с. ? Содерж.: Без дороги ; На повороте ; К жизни.

абв; едф

84(2Рос=Рус)6

В 31

Вересаев В. В. Повести. Рассказы / В. В. Вересаев ; Вступ. ст. Ю. У. Фохта-Бабушкина. ? М. : Правда, 1981. ? 400 с.

абв

84(2Рос=Рус)6

В 31

Вересаев В. В. Спутники Пушкина. Т. 1 / В. В. Вересаев. ? М. : Советский спорт, 1993. ? 416 с. : ил. ? ISBN 5-85009-375-5.

абв; чзв; абд; здч; едф

84(2Рос=Рус)6

В 31

Вересаев В. В. Спутники Пушкина. Т. 2 / В. В. Вересаев. ? М. : Советский спорт, 1993. ? 544 с. : ил. ? ISBN 5-85009-357-5.

абв; чзв; абд; здч; едф

83.3(2Рос=Рус)1

В 31

Вересаев В. В. Загадочный Пушкин / В. В. Вересаев. ? М. : Республика, 1999. ? 399 с. : ил. ? ISBN 5-250-02709-1.

чзв

83.3(2Рос=Рус)1

В 31

Вересаев В. В. Пушкин в жизни : Систематич. свод подлинных свидетельств современников / В. В. Вересаев. ? М. : Московский рабочий, 1984. ? 703 с. : ил.

едф

22 января ? 125 лет со дня рождения русского философа, богослова Павла Александровича Флоренского (1882-1937)

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ

(1882-1937)

Творчество Флоренского ? одна из самых замечательных страниц русской философии двадцатого века. Своим началом оно принадлежит той недолгой эпохе расцвета религиозной мысли в России, что получила заслуженное название религиозно-философского ренессанса. Ни до, ни после этой яркой поры в начале столетия наша страна не выдвигала одновременно такой плеяды крупных и выдающихся мыслителей. Их взгляды были различны, и спектр их творческих поисков ? очень широк.

Все главные философские течения того времени имели у нас своих представителей; но в центре философского развития находилось собственное направление ? метафизика всеединства. Основанное Владимиром Соловьевым в 70-х годах прошлого века, это направление стремилось выразить средствами философии одну из коренных интуиции русской духовности ? убеждение в цельности и единстве, неточной связи и гармонии бытия. В этом центральном русле лежит и метафизика Флоренского, и можно сказать, что ее значение сравнимо со значением деятельности самого основателя.

Флоренский родился 22 января 1882 года возле местечка Евлах на западе нынешней Азербайджанской ССР. По отцу его родословная уходила в русское духовенство, мать же принадлежала к старинному и знатному армяно-грузинскому роду. География его детства определялась службой отца, который был инженером-путейцем и строил железные дороги в Закавказье. Семья жила в Евлахе, Тифлисе, Батуме, снова Тифлисе, где и прошли гимназические годы будущего философа. Как он прочно был убежден, кавказские корни и кавказское детство, впечатления от природы Кавказа были во многом решающими для формирования его личности и философских воззрений. Его яркая, разносторонняя одаренность проявлялась раньше всего именно в отношениях с миром природы. Он наделен был редкою остротою восприятия и подходил к природе с пытливостью прирожденного естествоиспытателя, вглядываясь, вслушиваясь в явления и в каждом стараясь уловить скрытый смысл. В отрочестве это интенсивное общение с природой переходит в пылкое увлечение естественными науками, и по окончании Тифлиской гимназии Флоренский поступает на физико-математический факультет Московского университета. В годы студенчества поле его интересов ширится необычайно, захватывая философию, религию, искусство, фольклор. Он входит в круг молодых участников символистского движения, завязывает дружбу с Андреем Белым, и первыми его творческими опытами становятся статьи в символистских журналах «Новый путь» и «Весы», где он стремится ? и это стремление всегда останется у него ? внедрять математические понятия в философскую проблематику. Постепенно религиозно-философские интересы берут верх. Окончив университет в 1904 г., Флоренский отказывается от профессии математика. Это критический период его исканий. Он думает о монашестве, однако духовный отец не благословляет его на этот путь, и он поступает учиться в Московскую Духовную Академию. Как и ныне, Академия пребывала тогда в стенах Троице-Сергиевой Лавры. И надо сказать, что Лавра, обитель преподобного Сергия и средоточие православной церковности, имела для него особое внутреннее значение. Ее он воспринимал как свою обретенную духовную родину.

Годы «второго студенчества» Флоренского ? это и годы его становления как религиозного философа. У него возникает замысел капитального сочинения, будущей книги «Столп и утверждение Истины» и к концу учебы большая часть его уже создана. После окончания Академии в 1908 г. он становится в ней преподавателем философских дисциплин, в 1911 г. принимает священство, а в 1912 г. назначается редактором академического журнала «Богословский вестник». Полный и окончательный текст его книги появляется в свет в 1914 году.

Выход книги сразу доставил автору признание и известность. Однако она не исчерпала собою даже важнейших тем, которые занимали Флоренского и углубленно им разрабатывались. Ибо главною ее целью отнюдь не было изложение философских и богословских позиций автора. Она была рождена иною задачей, не только теоретической, но и жизненной: осмыслить и выразить тот путь, что привел автора в мир христианского умозрения и православной церковности. Задачи и темы религиозной мысли Флоренский делил схематически на два раздела: сначала ? обоснование веры и церковности, овладение их устоями, обретение Столпа и утверждения Истины затем, с обретенных позиций, ? развитие учения о мире и человеке. Первый раздел он называл теодицеей, второй ? антроподицеей, и «Столп», как ясно уже из его подзаголовка, целиком ограничен первым.

Исследование тем антроподицеи ? следующий этап творчества Флоренского. Плоды его сложились в цельное философское учение, названное им «конкретной метафизикой» и создававшееся в основном уже в годы революции. Жизнь философа испытывает в этот период кардинальные перемены. Настала пора гонений на церковь.

В 1918 г. Духовная Академия переносит свою работу в Москву, а затем закрывается. В 1921 г. закрывается и Сергиево-Посадский храм, где Флоренский служил священником. От должности редактора «Богословского вестника» он был освобожден еще в мае 1917 г. Но вопреки всему эти годы российской смуты ? период его поразительно активного творчества. Именно сейчас ярче всего раскрывается его удивительный универсализм. Его занятия идут сразу в нескольких руслах, на вид предельно далеких, но для него, в нем связанных внутренним единством, заданиями создаваемого глобального синтеза. Прежде всего, за годы с 1918-го по 1922-й им написаны все разделы конкретной метафизики и составляющие первую часть нового капитального труда «У водоразделов мысли». Помимо собственно философии, разделы эти трактуют о природе науки, языка, о теории искусства и многом другом, причем всегда не на общем, а на профессиональном уровне: это его твердый принцип. Флоренский пишет и ряд других религиозно-философских работ, включая весьма важные для его взглядов «Очерки философии культа» (1918), «Иконостас» (1922); работает над своими воспоминаниями, семь глав которых были написаны в период с 1916-го по 1925 год. Наряду с этим он возвращается к занятиям физикой и математикой, присоединяя к ним работу в области техники и материаловедения. С 1921 г. он ? на научной и руководящей работе в системе Главэлектро, а в 1924 г. выпускает в свет большую монографию о диэлектриках. Еще одно направление его деятельности ? искусствоведение и музейная работа. Он развивает оригинальные теории о роли пространства в искусстве (в частности, собственную теорию обратной перспективы) и, вследствие большого интереса к ним со стороны художников и искусствоведов, приглашается по инициативе В. А. Фаворского во Вхутемас, где в качестве профессора читает лекции с 1921-го по 1924 год. Одновременно он много работает в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, состоя ее ученым секретарем. Эта его активность, связанная с изучением художественных сокровищ Лавры, приводит и к появлению нескольких работ по древнерусскому искусству.

Описанный период, приблизительно до середины двадцатых годов, ? пик творческой биографии мыслителя. Однако уже во второй половине двадцатых круг занятий Флоренского вынужденно ограничивается техникой. Летом 1928 г. его ссылают в Нижний Новгород, но в том же году, по хлопотам Е. П. Пешковой, возвращают из ссылки. В начале тридцатых годов против него развязывается кампания в печати со статьями погромного и доносительского толка. 26 февраля 1933 г. последовал арест и через 5 месяцев, 26 июля,- осуждение на 10 лет заключения.

Первый год был проведен им на Дальнем Востоке, в Бамлаге, где он занимался исследованиями вечной мерзлоты на опытной станции в пос. Сковородино. Летом 1934 г. жене и детям было дозволено навестить его. Но вскоре же после их отъезда Флоренского переводят в Соловецкий лагерь, где он находился до конца ноября 1937 г. 25 ноября особой тройкой УНКВД Ленинградской области он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 8 декабря 1937 г.

Советуем прочитать:

63.2

Ф 73

Флоренский П. А. Детям моим: Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / П. А. Флоренский. ? М. : Московский рабочий, 1992. ? 560 с. : ил. ? (Голоса времен). ? Библиогр.: с. 480-529. ? Указ. имен.: с. 530-560. ? ISBN 5-239-00624-5.

едф

88.5

Т 14

Тайна имени : Сб. / Под ред. П. Флоренского. ? Харьков : Паритет, 1994. ? 608 с. ? ISBN 5-86906-058-3.

едф

87.3(2)

Ф 73

Флоренский П. А. Сочинения : В 4 т. Т. 1 / П. А. Флоренский. ? М. : Мысль, 1994. ? 799 с. ? (Филос. наследие). ? ISBN 5-244-00241-4.

едф

87.3(2)

Ф 73

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1, ч. 1 / П. А. Флоренский. ? М. : Правда, 1990. ? 490 с. : ил. ? (Из истории отеч. филос. мысли).

чзв; едф

87.3(2)

Ф 73

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1, ч. 2 / П. А. Флоренский. ? М. : Правда, 1990. ? 350 с. : ил. ? (Из истории отеч. филос. мысли).

чзв; едф

87.3(2)

Ф 73

Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2 / П. А. Флоренский. ? М. : Правда, 1990. ? 447 с. : ил. ? (Из истории отеч. филос. мысли).

чзв; едф

85.1

Ф 73

Флоренский П. А. Избранные труды по искусству / П. А. Флоренский. ? М. : Изобразительное искусство, 1996. ? 334 с. ? В кн. также : Философия искусства Павла Флоренского / В. В. Бычков. ? ISBN 5-85200-113-9.

иск; едф

24 января ? 275 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Карона Бомарше (1732-1799)

ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН БОМАРШЕ ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН БОМАРШЕ

(1732-1799)

Мы знаем Бомарше, как крупнейшего французского драматурга второй половины 18 в. Бомарше ? это псевдоним, настоящее имя писателя Пьер Огюстен Карон. Родился 24 января 1732 в Париже, в семье богатого часовщика.

Отец писателя Андри-Шарль Карон, в двадцать три года, официально отказался от протестантской веры, за это получил возможность оставить армию и обвенчался с мадемуазель Марией-Луизой Пишон, в 1721 году открыл в Париже, на улице Сен-Дени, часовую мастерскую. В семье Карон было шестеро детей ? Пьер-Огюстен и пятеро дочерей.

С 6 до 13 лет Пьер-Огюстен обучался в коллеже Альфора, изучая французский язык, историю и латынь. В 13 лет отец сделал Бомарше своим подмастерьем, так как именно ему предполагалось завещать семейное дело. Вскоре он становится лучшим часовых дел мастером во всем Париже. Однако за экстравагантные выходки отец отстранил его от дел.

Успешно выполнив несколько заказов при дворе, молодого часовщика представляют дочерям Людовика XV. Став у них учителем музыки, он позднее приобретает должность секретаря при монархе и благодаря придворным связям принимает активное участие в разнообразных финансовых операциях, которые приносят ему громадное состояние и одновременно вовлекают в целый ряд громких судебных процессов.

Несколько дней Бомарше пришлось провести в тюрьме; чтобы оправдаться, он издал свои блистательные «Мемуары» (1774), где язвительно высмеял судебный произвол.

В 1756 году писатель выгодно женится на богатой влюблённой в него вдове и присоединяет к своей фамилии прибавку де Бомарше, по названию поместья жены (позднее, в 1761 г. он приобретает и дворянский титул). Брак оказывается несчастливым, и супруги вскоре начинают жить раздельно. Через десять месяцев после свадьбы жена Бомарше внезапно умирает. После этого начинается долгое, разорительное для Бомарше судебное разбирательство между ним и его тёщей, которая еще при жизни дочери оспаривала право зятя вступить во владение состоянием жены. Во время этого громкого процесса начинают появляться слухи, будто смерть жены Бомарше и её первого мужа-старика наступила от яда.

В 1764 г. он в первый раз отправляется за границу ? сначала в Испанию, где выполняет поручение французского правительства, связанное с деликатными политическими и экономическими обстоятельствами, в 70-е годы он несколько раз посещает Англию, Голландию, Австрию. Целью его поездок было выполнение различных дипломатических поручений. Он убеждает французское правительство оказать помощь Северной Америке в ее борьбе с метрополией. Обладая редким дипломатическим даром, Бомарше ведет тайные переговоры с американскими агентами, заключает договор между Францией и Америкой и снабжает повстанцев оружием.

Любовь к театру побудила его написать две драмы ? «Евгения» (1767) была встречена благожелательно, «Двух друзей» (1770) ожидал сокрушительный провал.

В 1770 году в родах умирает вторая жена Бомарше, а через два года и сын.

Бомарше становится компаньоном генерального откупщика банкира Дюверне. После смерти банкира его наследник граф Лаблаш, вместо удовлетворения справедливых претензий Бомарше, предъявляет встречный иск и добивается в парламенте (высшей судебной инстанции) выгодного для себя приговора. Это разоряет Бомарше. Вслед за тем подкупленный Лаблашем докладчик по этому делу возбуждает против Бомарше обвинение в клевете и подкупе судей. В 1775 году Бомарше удаётся добиться разрешения на постановку своей пьесы «Севильский цирюльник». На первом представлении комедия проваливается. Её считают чересчур длинной, а остроты Фигаро кажутся сатирой на конкретных лиц. Не дожидаясь второго спектакля, Бомарше убирает длинноты и сокращает в монологах Фигаро намёки на своих недругов. Переделанный «Цирюльник» имеет потрясающий успех. Поставленная в «Театр Франсе» 23 февраля 1775 пьеса является испанской по антуражу, но совершенно французской по духу. Громкий успех «Севильского цирюльника» сделал Бомарше лидером национального театра. Выдающееся значение она приобрела не столько благодаря искрометному юмору и блестящим диалогам, сколько образу Фигаро ? хитроумного, неистощимого на выдумки, проницательного слуги. На ее основе написано либретто оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» (1816).

Этот же персонаж появится в следующей пьесе Бомарше, «Женитьба Фигаро» (1784), где феодальные привилегии подверглись столь яростной атаке, что король не разрешил показывать ее публично. Людовик XVI, прочтя рукопись комедии в 1782 г., запретил ставить ее на сцене, заявив: «Если быть последовательным, то, чтобы допустить постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию. Этот человек глумится над всем, что должно уважать в государстве». С присущей ему ловкостью Бомарше использовал цензурный запрет короля для того, чтобы возбудить еще больший интерес к пьесе. Когда она была наконец поставлена в «Театр Франсе» 27 апреля 1784, трое человек погибли, задавленные в дверях обезумевшей толпой. Демократизм «Цирюльника» в «Женитьбе» наполняется революционным пылом. Фигаро уже не воплощает образ верного слуги, каким его вывел Мольер, ? теперь это свободный человек, он соперничает со знатным хозяином и ясно сознает свое место в новых обстоятельствах. Появившись на сцене почти в канун Французской революции, Фигаро символизирует торжество тенденций, вызревавших на протяжении десятилетий в творчестве Вольтера, Руссо, Дидро и других «философов». Хлесткие реплики Фигаро и внятные намеки снискали комедии неувядаемую славу на театральных подмостках. На ее основе было написано либретто оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786).

Так кто же такой Фигаро? Он ? молодой человек, жаждущий удовольствий, ради куска хлеба не брезгующий никаким ремеслом, сегодня ? господин, завтра ? слуга, в зависимости от прихоти судьбы, оратор в минуту опасности, поэт в минуту отдыха, при случае ? музыкант, порой ? безумно влюбленный; он все видел, всем занимался, все испытал. Таким был и сам Бомарше.

Бомарше попытался использовать те же персонажи в третий раз, однако тяжеловесная мелодрама «Преступная мать» (1792) не имела успеха.

В 1779-1787 годах ? Бомарше в одиночку издаёт полное собрание сочинений Вольтера. Он выкупает уже проданные племянницей Вольтера рукописи, арендует замок Кель в Германии и размещает там типографию, приобретает в Англии шрифты и налаживает производство бумаги. Издание осуществляется под прикрытием некоего мифического «Философского, литературного и типографического общества». Бомарше распространяет слух, что он ? член-корреспондент этого общества, хотя друзьям всегда поясняет: «Общество ? это я сам». Всего выходит два издания: в 72-х и в 92-х томах общим тиражом 15 тысяч экземпляров. На объявленную подписку откликнулось лишь около двух тысяч читателей. К большим материальным убыткам добавились другие неприятности: императрица Екатерина II решает убрать некоторые места из публиковавшейся переписки с Вольтером. Для этого требуется пересылать материалы в Петербург и обратно, что, естественно, удорожает тома. К тому же парламент вместе с духовенством добиваются запрещения подписки и продажи издания, которое ввозится во Францию тайно. Его, тем не менее, продолжают распространять, но финансовые потери издателя огромны. Книги раскупаются медленно, и спустя 10 лет стопки «Сочинений» Вольтера все ещё лежат на складе у Бомарше.

Революция внесла в биографию Бомарше очередной штрих: посланный революционным правительством в Голландию, он исполнил ряд поручений, но затем был брошен в тюрьму. Выйдя на свободу, стал агентом Комитета Общественного Спасения и подвергался преследованиям как эмигрант. Имущество его конфисковали, семья была арестована. В 1796 ему разрешили вернуться во Францию. Умер Бомарше в Париже 18 мая 1799.

Художественное творчество Бомарше многообразно и значительно. Творчество Бомарше было высоко и по достоинству оценено и в России. Еще в 1834 г. А. С. Пушкин писал: «Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным».

В одном из своих «Мемуаров» Бомарше писал: «Я никогда никого не ненавидел». Он действительно не ненавидел своих личных врагов; из единоборства с ними он неизменно выходил победителем и больше их не преследовал. Но его комедии внушали людям ненависть к старому порядку. В них Бомарше проявил себя как смелый и правдивый художник, самый яркий художник эпохи Просвещения. И комедии эти продолжают жить на драматической и оперной сцен театров всего мира.

Советуем прочитать:

84(4Фра)

Б 80

Бомарше П. О. Драматические произведения. Мемуары / П. О. Бомарше. ? М. : Художественная литература, 1971. ? 543 с. ? (Библиотека всемирной литературы ; Т. 48).

абв; едф

84(4Фра)

Б 80

Бомарше П. О. Избранное : Пер. с фр. / П. О. Бомарше ; Вступ. ст. и примеч. Л. Зониной. ? М. : ТЕРРА-TERRA, 1997. ? 542 с. ? (Сокровища мировой литературы. Французская литература XVIII в.). ? Содерж.: Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность ; Безумный день, или Женитьба Фигаро ; Преступная мать, или Второй Тартюф ; Мемуары. ? ISBN 5-300-01484-2.

ф01 Информация подготовлена .

наверх наверх

|