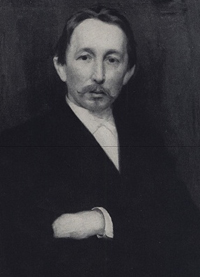

АВГУСТ 2011  Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933) Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)

6 августа — 155 со дня рождения русского художника

Родился в небольшом селе Рябове Вятской губернии (ныне Кировская область) в многодетной семье священника. Его отец был одаренным и просвещенным человеком. Он знал и любил природу, интересовался естественными науками, астрономией и сам хорошо рисовал. Детские годы были омрачены большим горем: в 1866 году скончалась его мать, а в 1870 — отец; в тринадцать лет будущий художник остался круглым сиротой. Учился в Вятском духовном училище с 1866 по 1872 гг.

В юности начал рисовать под руководством брата Виктора (1848-1926), в те годы начинающего художника. Неплохо рисовал с натуры, добиваясь близкого сходства с природой. В 1872 году окончил Вятское духовное училище и по настоянию брата переехал в Петербург. Перед отъездом в Петербург учился у польского художника Эльвиро Андриолли, которого сослали в Вятку за участие в восстании 1863 года. Андриолли был человеком весьма прогрессивных взглядов, что не могло не сказаться в дальнейшем на формировании демократического мировоззрения Аполлинария Васнецова. Первые три года жизни в столице будущий художник под руководством брата активно готовился к поступлению в Академию художеств; он много рисовал, знакомился с И. Е. Репиным, М. М. Антокольским, В. М. Максимовым и другими художниками, набирался знаний, увлекался литературой, историей, естествознанием. В то время настолько увлекся геологией, что решил было поступить в Геологический институт, но этому решительно воспротивился Виктор Михайлович. Поступление в институт не состоялось, но интерес к геологии сохранился у Васнецова на всю жизнь. Впоследствии склонность к изучению древностей отразилась на всей его художественной деятельности. Художник не получил систематического художественного образования. Его школой стало непосредственное общение и совместная работа с крупнейшими русскими художниками братом, И. Е. Репиным, В. Д. Поленовым и другими.

В 1875 покинул столицу и поселился в небольшом селе Орловского уезда, где преподавал в школе. В 1878 обосновался в Москве, которая стала главной темой его творчества. С 1899 года — член Товарищества передвижных художественных выставок. В 1903 вместе с братом вошел в «Союз русских художников». Прошел в искусстве свой самобытный путь, создал свой мир художественных образов. Картины вошли в историю русской живописи как образцы монументально-эпического пейзажа, воспевшего суровую природу Сибири и Урала, и историко-бытового жанра, показавшего древнюю деревянную Москву и ее архитектуру. Романтик в душе, тонко чувствовал и передавал красоту поэзии, отыскивая ее в природе, людях и жизни Старой Руси.

Участвовал в создании многотомного труда «История русского искусства» (1910-1914), написав главу «Старая Москва». До этого выпустил книгу «Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописью. Художество. Впечатление. Представление, Красота». Много сделал для сохранения исторических памятников. В 1906 его избрали действительным членом и председателем Московского археологического общества. Был одним из организаторов художественно-исторического музея в Вятке (1910). В 1918-1929 проводил археологические исследования при строительных работах в городе, как председатель комиссии по изучению старой Москвы.

Русская природа, жизнь народа, его история — основные темы в живописи художника. Аполлинарий Васнецов — замечательный мастер эпического и исторического пейзажа. Список литературы: 1. Аполлинарий Михайлович Васнецов [Текст]. — М. : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1961. — 22 с. : ил.

2. Беспалова Л. А. Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) [Текст] / Беспалова Л. А. — М. : Искусство, 1956. — 174 с. : ил.

3. Беспалова Л. А. Аполлинарий Михайлович Васнецов, 1856-1933 [Текст] / Беспалова Л. А. — [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. — М. : Искусство, 1983. — 230 с. : ил. — Библиогр.: с. 214-222.

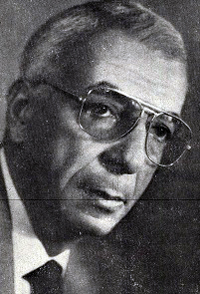

4. Русский пейзаж [Текст] / сост. Моисеева Т. В. — М. : Искусство, 2000. — 63 с. : ил.  Таривердиев Микаэл Леонович (1931-1996) Таривердиев Микаэл Леонович (1931-1996)

15 августа — 80 лет со дня рождения советского композитора

С детства в Тбилиси слушал грузинские и армянские мелодии. Сочинять начал рано — в 13 лет написал музыку к двум одноактным балетам, поставленным в Тбилисском театре оперы и балета. В 1957 закончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве по классу композиции у А. И. Хачатуряна и по рекомендации Д. Д. Шостаковича был принят в Союз композиторов.

Дебют композитора состоялся в Большом зале Московской консерватории, где прозвучали его романсы в исполнении З. Долухановой. Всего же Таривердиев написал более ста романсов. Встреча в 1963 году с оперным режиссером Б. Покровским во многом определила отношение композитора к оперному театру. Его опера «Кто ты» положила начало эстетике камерного театра Б. Покровского, а комическая опера «Граф Калиостро» (1983) около двадцати лет остается одной из самых популярных в репертуаре театра. Он писал музыку для «Современника» и Театра на Таганке.

Основные сферы творчества композитора — камерная, вокальная и инструментальная музыка, опера, музыка театра и кино. Создает «третье направление» в искусстве, обобщая приемы академической камерной и эстрадной песни. Произведения для органа занимают особое место в его творчестве. Это концерты, хоралы, симфония. Им созданы опера «Ожидание» (1985), балет «Девушка и смерть» (поставлен в 1987 году), симфония для органа «Чернобыль» (1988).

Сотрудничество композитора с кинематографом началось с 1958 года, когда на экраны вышел фильм «Юность наших отцов». Всего же композитор написал музыку к 134 фильмам, в том числе — к легендарным сериалу «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976), «Мой младший брат», «Человек идет за солнцем» (1961), «До свидания, мальчики» (1964), «Любить» (1966), «Король-олень» (1976), «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Загадка Эндхауза» (1990), «И возвращается ветер» (1991), «Русский регтайм» (1993), «Летние люди, дачники» (1995). Микаэл Таривердиев в 1977 году получил Государственную премию СССР за музыку к фильму «Ирония судьбы», трижды становился лауреатом премии «Ника», был лауреатом Международного фестиваля музыки в Лос-Анджелесе. В 1997 году вышла книга композитора «Я просто живу». Список литературы: 1. Таривердиев М. Л. Я просто живу [Текст] / Таривердиев М. Л. — М. : Вагриус, 1997. — 318 с. : ил. — (Мой 20 век).

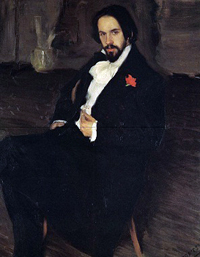

2. Цукер А. Микаэл Таривердиев [Текст] / Цукер А. — М. : Советский композитор, 1985. — 288 с. : портр., ил.  Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) Билибин Иван Яковлевич (1876-1942)

16 августа — 135 лет со дня рождения русского художника

Родился в семье военного врача. Учился в Мюнхене у А. Ажбе (1898), в Петербурге у И. Е. Репина — в школе-мастерской М. К. Тенишевой (1898-1900) и в Академии Художеств как вольнослушатель (1900-1904). Прослушал курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

В 1899 году примкнул к группе «Muр искусства», оформлял одноименный журнал, участвовал в выставках. В 1905-1906 сотрудничал в сатирическом журнале «Адская почта» и «Жупел», где были опубликованы его карикатуры, направленные против самодержавия. В 1902-1904 путешествовал по русскому Северу, где собрал большую коллекцию народного искусства. Наиболее известны поэтичные и красочные иллюстрации к русским сказкам и былинам, воссоздающие сказочный и фантастический мир русского фольклора. Графически-орнаментальный стиль своих книжных иллюстраций использовал и в театральных работах. Создал характерный «билибинский стиль» книжной иллюстрации, основанный на изощрённой стилизации мотивов народного и средневекового русского искусства (лубка, вышивок, резьбы по дереву, миниатюр рукописей и др.). Строгая графичность рисунка, плоскостность форм, орнаментальность и декоративность общего решения сближают произведения художника с графикой стиля «модерн».

Преподавал в рисовальной школе Общества поощрения художеств (1907-1917). В этот период Билибин сотрудничал в издательствах А. Ф. Маркса, Р. Голике и А. Вильборга, «Шиповник», Московском книгоиздательстве, в журналах «Мир искусства», «Золотое руно», «Народное образование», «Солнце России», «Художественные сокровища России» и других. Кроме того, он исполнял плакаты, афиши, адреса, эскизы почтовых марок (в частности, серию к 300-летию Дома Романовых), рисунки для открыток Общины св. Евгении.

В 1904 г. впервые обратился к сценографии, оформив для Национального театра в Праге оперу «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Позже художник исполнил эскизы декораций и костюмов к спектаклям различных театров. В 1907 году выставил в Париже и Лондоне целый ряд иллюстраций к русским народным сказкам и былинам, затем участвовал в выставках в Праге, Вене, Венеции, в 1910 году — на международной выставке.

Октябрьской революции Билибин первоначально не принял. В 1920 г. эвакуировался вместе с Белой армией из Новороссийска, жил в Каире и Александрии; в 1925 году переехал в Париж. Провел персональные выставки в Праге (1927) и Амстердаме (1929), был одним из инициаторов последней выставки общества «Мир искусства» (Париж, 1927) и участвовал в выставках русского искусства в Брюсселе (1928), Бирмингеме (1928), Копенгагене (1929), Белграде (1930), Берлине (1930), Париже (1931, 1932), Праге (1935).

С годами в нем возобладали лояльные к советскому строю убеждения. Украсив советское посольство в Париже монументально-патриотическим панно «Микула Селянинович» (1935-1936 гг.), он вернулся на родину, поселившись в Ленинграде. В последнее десятилетие жизни преподавал во Всероссийской академии художеств, по-прежнему выступая, как художник книги и театра. С 1936 профессор Академии Художеств в Ленинграде. Список литературы: 1. Иван Билибин [Текст] : [альбом] / сост. Голынец С. В. — Л. : Аврора, 1987. — 228 с. : ил. — Указ. имен: с. 224-228.

2. Иван Яковлевич Билибин [Текст] : [альбом]. — [Б. м. : б. и.], 1961. — 40 с. : ил.

3. Липович И. Н. Иван Яковлевич Билибин [Текст] / Липович И. Н. — Л. : Художник РСФСР, 1966. — 57 с. : ил. — (Народная библиотечка по искусству).

4. Семенов О. С. Иван Билибин [Текст] : рассказ о художнике-сказочнике / Семенов О. С. — М. : Детская литература, 1986. — 87 с. : ил.  Раневская Фаина Григорьевна (1896-1984) Раневская Фаина Григорьевна (1896-1984)

27 августа — 115 лет со дня рождения русской актрисы

Родилась в Таганроге, в состоятельной еврейской семье. Отец, Гирши Хаймович, был владельцем фабрики сухих красок, нескольких домов, магазина и парохода «Св. Николай», являлся старостой синагоги. Девичья фамилия матери — Валова.

Окончив таганрогскую гимназию, в 1915 году уехала в Москву поступать в театральную школу, но принята нигде не была из-за «отсутствия таланта». Произошел полный разрыв с семьей. После революции семья эмигрировала. Ее учителем стала Павла Вульф, прима самых крупных антреприз. Фаина Раневская, взявшая в качестве псевдонима фамилию героини пьесы Чехова «Вишневый сад», работала в начале 1920-х в театрах Подмосковья, Крыма, Саратова и других городов. В репертуаре актрисы были роли Ольги и Наташи в «Трех сестрах», Маши в «Чайке», Войницкой в «Дяде Ванне», Зюзюшки в «Иванове» по А. П. Чехову.

Период с 1925 по 1931 ознаменовался работой в крупных периферийных городах: Смоленске, Баку, Архангельска, Ростова-на-Дону и других городов. С 1931 стала работать в театрах Москвы. 1931 — 1933 — Московский Камерный театр у режиссера А. Я. Таирова. 1933 — 1943 — Московский Центральный театр Красной Армии, здесь были роли: Оксана в «Гибели эскадрильи», Васса Железнова в одноименной пьесе М. Горького. С 1934 начала сниматься в кино, хоть и недолюбливала кинематограф. Первые ролями в кино были госпожа Луазо в фильме Михаила Ромма «Пышка» и попадья в «Думе про казака Голоту» (режиссер И. Савченко). Известность к ней пришла в 1940 году после выхода на экран фильма «Подкидыш» режиссера Т. Лукашевича. Свыше двадцати ролей в кино сыграла актриса. Все помнят ее мачеху в «Золушке», мать невесты в «Свадьбе», Маргариту Львовну в «Весне» и многих других героинь.

С 1943 по 1949 гг. работает в Московском театре драмы (им. Маяковского), где ей удалось создать замечательные образы. 1949 — 1955 и с 1963 — Московский театр им. Моссовета, который стал последним оплотом таланта актрисы. Лучшие спектакли на его сцене, в которых выступала актриса — «Странная миссис Сэвидж» и «Дальше — тишина». В последний раз Фаина Георгиевна Раневская вышла на сцену в возрасте 86 лет.

Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951 — за театральную работу, 1951 — за роль фрау Вурст в фильме «У них есть Родина»). Народная артистка СССР (1961). 1992 — редакционным советом английской энциклопедии «Кто есть кто» («Who is who») включена в десятку самых выдающихся актрис ХХ века. Список литературы: 1. Актеры советского кино [Текст]. — М. : Искусство, 1964 — Вып. 1. — 223 с. : фот.

2. Вульф В. Женское лицо России: Театр, кино, балет [Текст] / Вульф В., Чеботарь С. — М. : Яуза : Эксмо, 2006. — 384 с. : ил.

3. Мусский И. А. Сто великих актеров [Текст] / Мусский И. А. — М. : Вече, 2002. — 527 с. : ил. — (100 великих).

4. О Раневской рассказывают: И. Андронников, Р. Плятт, А. Эфрос, С. Юрский и др. [Текст]. — М. : Искусство, 1988. — 184 с. : ил.

5. Скороходов Г. А. Разговоры с Раневской [Текст] / Г. А. Скороходов. — М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. — 415 с. : вкл. л., фото. — (Актерская книга).

6. Фаина Раневская: Случаи, шутки, афоризмы [Текст]. — М. : Захаров, 1999. — 160 с.

7. Шляхов А. Л. Фаина Раневская. Любовь одинокой насмешницы [Текст] / А. Л. Шляхов. — М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. — 351 с. — (Кумиры. Истории Великой Любви).

8. Щеглов А. В. Раневская: Фрагменты жизни [Текст] / Щеглов А. В. — М. : Захаров, 1998. — 301 с.

9. Щеглов А. В. Фаина Раневская. Вся жизнь [Текст] / Щеглов А. В. — М. : Захаров, 2001. — 348 с. : фот.

10. Щеглов Д. А. Фаина Раневская: Монолог [Текст] / Щеглов Д. А. — М.; Смоленск : Олимп; Русич, 1998. — 445 с. : ил. — (Женщина-миф). — Библиогр.: с. 442-443. Материалы подготовлены .

наверх наверх

|