Июль 2007 МАРК ЗАХАРОВИЧ ШАГАЛ

1887-1985

120 лет со дня рождения

В энциклопедических словарях его обычно называют французским живописцем и графиком. И действительно, значительную часть своей долгой жизни знаменитый художник провел во Франции. Но начинал он творческий путь в России. Здесь делал первые шаги, здесь учился у Л. Бакста. В энциклопедических словарях его обычно называют французским живописцем и графиком. И действительно, значительную часть своей долгой жизни знаменитый художник провел во Франции. Но начинал он творческий путь в России. Здесь делал первые шаги, здесь учился у Л. Бакста.

Источник сюжетов большинства произведений Шагала ? еврейский местечковый быт, трактованный в наивно-поэтическом и гротескно-символическом духе. Полотнам Шагала присущи ирреальные пространственные построения, яркая эмоциональность цветового строя, выразительный, мягкий рисунок (картина «Над Витебском», 1914). Во второй половине 1910-х искусство Шагала обретает не только более монументальный язык, но и ищет прямых контактов с архитектурой и окружающей средой. Так, в 1916 художник выполняет эскизы к оставшимся неосуществленными панно для еврейской школы. С 1917 Шагал руководит Школой искусства в Витебске, участвует в оформлении революционных праздников. Он одержим идеей преобразования «обычных домов в музеи и обывателей в творцов». Как иллюстратор Шагал начал работать в Берлине в начале 1920-х, сделал сухой иглой серию из двадцати гравюр для автобиографической книги «Моя жизнь» (1922), Затем выполнил около ста иллюстраций для «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (изданы в Париже только в 1948). Среди других работ художника ? иллюстрации к «Библии» (Париж, 1956. ? Т. 1-2). Чтобы их выполнить, Шагал специально посетил в 1931 Палестину, Сирию и Египет. Последний раз он возвратился к библейской теме в 1979, иллюстрировав «Псалмы Давида» (Женева, 1979).

В начале 1920-х его друг, поэт Рубинер, писал художнику из Берлина: «Твои картины породили экспрессионизм. Они продаются очень дорого». По-настоящему искусство Шагала массовый российский зритель смог оценить начиная со второй половины 1980-х, когда ранние работы художника были извлечены из запасников, а поздние привезены для экспонирования из-за границы.

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ КОРИН

1892-1967

115 лет со дня рождения

Павел Корин родился в семье палехского иконописца. В 11 лет окончил сельскую школу, а в 16 ? иконописную и начал работать в иконописной мастерской. Однажды он был приглашен в Москву с группой молодых мастеров в иконописную палату Донского монастыря. В столице побывал во многих музеях и мастерских художников. Павел Корин родился в семье палехского иконописца. В 11 лет окончил сельскую школу, а в 16 ? иконописную и начал работать в иконописной мастерской. Однажды он был приглашен в Москву с группой молодых мастеров в иконописную палату Донского монастыря. В столице побывал во многих музеях и мастерских художников.

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества Корин учился у К. А. Коровина, С. В. Малютина и Л. 0. Пастернака, затем преподавал там же (до 1919). В 1911 Корину поручили снять копии с эскизов М. В. Нестерова для церкви Марфо-Мариинской обители. Знакомство с Нестеровым, которого Корин считал своим главным наставником, переросло в прекрасную дружбу, длившуюся до самой кончины Нестерова.

В 1918-1925 давал частные уроки, писал вывески, плакаты и напряженно занимался самообразованием: изучал технику живописи, рецепты грунтов и красок, работал в анатомическом театре, писал многочисленные копии. Работал реставратором в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и преподавал. Первое крупное произведение художника ? пейзаж «Моя Родина» (1928).

Весной 1925 художник присутствовал на двенадцатидневных похоронах патриарха Тихона. Находясь под впечатлением этого события, решил написать большое полотно «Реквием», позднее названное М. Горьким «Русь уходящая». Приступая к работе над картиной, Корин написал серию подготовительных портретов (1929-1937): митрополит Трифон, Схимница, Отец и Сын, Нищий, Слепой, схиигуменья мать Фамарь, М. К. Холмогоров, митрополит Сергий и др. Художник работал над картиной тридцать лет (1929-1959), но так и не окончил ее.

По приглашению М. Горького Корин побывал в Италии, Франции и Германии; в Сорренто написал портрет писателя (1932). По заказу Комитета по делам искусств художник создал портреты мастеров советской культуры: М. Нестерова, К. Игумнова, А. Толстого, Л. Леонидова, В. Качалова.

В разгар Сталинградской битвы Корин пишет триптих «Александр Невский». Копия картины была установлена на въезде в Новгород, мимо нее днем и ночью шли на запад советские войска.

После войны исполнил витражи и мозаики станций метро «Комсомольская», «Новослободская», актового зала МГУ, написал портреты Г. Жукова, С. Коненкова, М. Сарьяна, Р. Симонова, Р. Гуттузо.

В течение всей своей творческой жизни художник занимался реставрацией живописи: панорама «Бородинская битва», портрет Гоголя в кафе «Греко», картины Дрезденской галереи, «Форнарина» Дж. Романо и др. обязаны ему своей второй жизнью.

Действительный член Академии художеств (1958), народный художник СССР (1962), награжден орденом Ленина. Лауреат Ленинской премии (1963), Государственной премии СССР (1952).

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ

1817-1900

190 лет со дня рождения

Иван был третьим ребенком в семье разорившегося армянского купца, старосты феодосийского базара. Уже в раннем возрасте мальчик сам научился играть на скрипке, много рисовал, копируя гравюры. Его рисунок углем на стене дома случайно увидел феодосийский градоначальник. Он подарил Ованесу Айвазяну, так мальчика звали, краски и бумагу для рисования и предложил учиться вместе со своими детьми у городского архитектора. Он же помог поступить в симферопольскую гимназию, а потом ? в Петербургскую академию художеств на казенный счет. По окончании академии Айвазовский получил большую золотую медаль с правом поездки пансионером на два года в Крым и за границу. В Крыму молодой художник познакомился с адмиралами М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым и П. С. Нахимовым, наблюдал высадку морского десанта в Субаши и написал картину на эту тему. Иван был третьим ребенком в семье разорившегося армянского купца, старосты феодосийского базара. Уже в раннем возрасте мальчик сам научился играть на скрипке, много рисовал, копируя гравюры. Его рисунок углем на стене дома случайно увидел феодосийский градоначальник. Он подарил Ованесу Айвазяну, так мальчика звали, краски и бумагу для рисования и предложил учиться вместе со своими детьми у городского архитектора. Он же помог поступить в симферопольскую гимназию, а потом ? в Петербургскую академию художеств на казенный счет. По окончании академии Айвазовский получил большую золотую медаль с правом поездки пансионером на два года в Крым и за границу. В Крыму молодой художник познакомился с адмиралами М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым и П. С. Нахимовым, наблюдал высадку морского десанта в Субаши и написал картину на эту тему.

В 1840 Айвазовский уехал в Италию. В Италии он написал картину «Хаос», приобретенную Папой Римским (художник был награжден золотой медалью). Осенью 1844 Айвазовский вернулся из поездки, за время которой написал около 50 картин. В 27 лет он стал членом четырех академий художеств: Петербургской, Римской, Парижской и Амстердамской, В Петербурге он был сразу назначен живописцем Главного морского штаба и в этой должности написал серию военно-исторических работ, связанных с победами русского флота. Айвазовский сам побывал на двух войнах: Крымской (1853-1856) и Русско-турецкой (1877-1878). Он находился на театре военных действий и запечатлел на холсте наиболее острые моменты морских боев. Поселившись в родной Феодосии, параллельно с занятиями живописью стал активно благоустраивать город: создал художественную школу, инициировал строительство торгового порта и железной дороги, на свои средства провел в городе водопровод, создал картинную галерею и завещал ее городу (позднее само помещение галереи заняло военно-морское ведомство, а экспозицию разместили в доме и мастерской Айвазовского), руководил археологическими раскопками под Феодосией (часть находок находится сейчас в Эрмитаже).

Прижизненная слава Айвазовского была огромна: галерея Уффици заказала ему автопортрет; Д. М. Тернер посвятил ему стихотворение, в котором назвал великим художником; даже постоянно критиковавший его художественные приемы И. Н. Крамской восторженно писал о нем и изобразил картину Айвазовского на своем полотне.

Всего Айвазовским создано около шести тысяч картин, как в стиле романтизма («Девятый вал», 1850), так и реализма второй половины XIX века («Черное море», 1881).

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕМЕШЕВ

1902-1977

105 лет со дня рождения

Лемешев родился в деревне Старое Князево Тверской губернии, в бедной крестьянской семье. Жизнь была суровой, но в семье любили и умели петь. Народные песни были первыми музыкальными впечатлениями С. Я. Лемешева. У него оказались феноменальный слух, звонкий, красивый голос, дар импровизации. Лемешев родился в деревне Старое Князево Тверской губернии, в бедной крестьянской семье. Жизнь была суровой, но в семье любили и умели петь. Народные песни были первыми музыкальными впечатлениями С. Я. Лемешева. У него оказались феноменальный слух, звонкий, красивый голос, дар импровизации.

В двенадцать лет его отправили в Петербург ? учиться на сапожника. Городские впечатления ? первые синематографы, цирковые представления, выступления профессиональных певцов ? пробудили желание стать артистом, выступать перед публикой. В годы Гражданской войны юноша вернулся в родную деревню, куда в начале 1920-х приехала семья инженера Н. А. Квашнина для организации ремесленной школы. Широко образованные люди, Квашнины создали местный театр, музыкальный кружок, учили сельскую молодежь рисованию, литературе, истории? По словам Лемешева, они стали его «первым университетом»: открыли ему красоту поэзии и оперного искусства, дали первые уроки французского и итальянского языков. А самое главное, внушили мысль, что он обязательно должен учиться в консерватории. Новый этап в жизни начался после службы в Красной армии. Он активно участвовал в самодеятельных кружках, пел в концертах. После демобилизации был направлен в Московскую консерваторию. В 1921 успешно выдержал экзамены и начал учиться. Необходимой школой для С. Я. Лемешева было посещение концертов и спектаклей. Он был потрясен исполнительским искусством Ф. И. Шаляпина, старался не пропускать ни одного выступления Л. Собинова. В 1925 Лемешев поступает в Оперную студию К. С. Станиславского, учится сценической культуре, секретам актерского ремесла. Здесь он впервые исполнил партию Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Лемешев оставался верен этой роли все 40 лет своей творческой карьеры и в пятисотый раз исполнил ее на сцене Большого театра в 1965.

В 1926 он принял предложение Свердловского оперного театра и уже в первый свой сезон исполнил двенадцать ведущих партий! Он выступал на сценах Перми, Тбилиси, Харбина. В 1931 Лемешев дебютировал на сцене Большого театра в партии царя Берендея в опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Одной из главных причин успеха Лемешева являлось его необыкновенное обаяние. Оно проявлялось всюду: и в жизни, и на сцене, и в пении, и в актерском поведении, в каждой фразе, в каждом слове ? всюду артист покорял своим чудесным даром. Таким он был и на оперной сцене, и на концертной эстраде. Залы всегда были переполнены. Лемешев пел не только арии, но и романсы, открыв для слушателей многие полузабытые шедевры П. И. Чайковского. Мало кто мог сравниться с ним в исполнении русских народных песен ? «Настасья», «Дуня-тонкопряха», «Меж крутых бережков», «У ворот-ворот», «Тройка».

Во время Великой Отечественной войны Лемешев пел в госпиталях для раненых, на призывных пунктах перед солдатами, отправлявшимися на фронт?

Успешны были режиссерские работы. В Малом оперном театре Лемешев поставил оперу Дж. Верди «Травиата», а на сцене Большого театра ? оперу «Вертер» Ж. Массне.

Лемешев оставил сцену в 1956, но концертную деятельность не прекращал. В 1959-1962 руководил Оперной студией при Московской консерватории. Неоднократно снимался в кино. Лауреат Государственной премии СССР (1941), народный артист СССР (1950).

ДЖИНА ЛОЛЛОБРИДЖИДА

р. 1927

80 лет со дня рождения

Ее таланту сопутствовала удача. В 1945 с семьей переехав в Рим, Джина научилась плести соломенные сандалии и переделывать в блузки солдатские рубахи. Наконец две сестры Джины нашли работу в универсальном магазине. А сама она неожиданно стала художницей. Ее карикатуры пользовались большим успехом. Но, мечтая об оперной сцене, все заработки она тратила на уроки пения. Ее таланту сопутствовала удача. В 1945 с семьей переехав в Рим, Джина научилась плести соломенные сандалии и переделывать в блузки солдатские рубахи. Наконец две сестры Джины нашли работу в универсальном магазине. А сама она неожиданно стала художницей. Ее карикатуры пользовались большим успехом. Но, мечтая об оперной сцене, все заработки она тратила на уроки пения.

Первая удача пришла в 1947. На конкурсе красоты в Риме она завоевала второе место и право участвовать в турнире «Мисс Италия». Посыпались приглашения, контракты. На встрече нового года Джина познакомилась с врачом-эмигрантом из Югославии Милко Скофичем. С тех пор они не разлучались, и, как говорила Джина, «Милко героически переносит трудную участь мужа кинозвезды». Пожалуй, только с «Фанфана-Тюльпана» (1951), поставленного французским режиссером Кристиан-Жаком, можно начать счет серьезным работам Лоллобриджиды. За участие в фильме она получает самый высокий в мире гонорар, и более четырехсот журналов в год воспроизводят ее портрет на обложках. Она удачно снялась в фильме К. Лиццани «Опасно: бандиты!» (1951) и еще в одной французской ленте «Ночные красавицы» (1952) Р. Клера. Снявшись в «Провинциалке» (1953) М. Сольдати и «Римлянке» (1954) Л. Дзампы, пика популярности Лоллобриджида достигла в комедиях ? «Хлеб, любовь и фантазия» (1953) и «Хлеб, любовь и ревность» (1954) Л. Коменчини.

ИРИНА ПЕТРОВНА МИРОШНИЧЕНКО

р. 1942

65 лет со дня рождения

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле, куда во время Великой Отечественной войны были эвакуированы из Москвы ее мама и старший брат. В 1965 окончила Школу-студию МХАТ и в том же году поступила в труппу этого театра. Здесь она проработала до 1991, успешно исполнила роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Три сестры», «Мишин юбилей», а в постановке Р. Виктюка «Татуированная роза» по Т. Уайлдеру была также и сорежиссером. Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле, куда во время Великой Отечественной войны были эвакуированы из Москвы ее мама и старший брат. В 1965 окончила Школу-студию МХАТ и в том же году поступила в труппу этого театра. Здесь она проработала до 1991, успешно исполнила роли в спектаклях «Дядя Ваня», «Три сестры», «Мишин юбилей», а в постановке Р. Виктюка «Татуированная роза» по Т. Уайлдеру была также и сорежиссером.

С начала 1960-х снимается в кино. Впервые зрители увидели ее в фильме Г. Данелия «Я шагаю по Москве» (1963). Потом были фильмы «Их знали только в лицо» (1966), «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею», 1966), «Ошибка резидента» (1968), «Дядя Ваня» (1970), «Пришел солдат с фронта» (1971), «Это сладкое слово ? свобода!» (1972), «Вам и не снилось», «Старый Новый год» (оба ? 1980), «Тайны мадам Вонг» (1985), «Зимняя вишня-2» (1990), «Зимняя вишня-3» (1992), «Клюква в сахаре» (1995). В 1988 ей присвоено звание народной артистки РСФСР.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ МЕРЕЖКО

р. 1937

70 лет со дня рождения

Родился в деревне Оргенфельд Ростовской области. Окончил Украинский полиграфический институт. Затем работал инженером-технологом. В 1968 окончил сценарный факультет ВГИКа. В кино снимается с 1969. В. И. Мережко ? автор сценариев многих известных отечественных игровых и анимационных фильмов, в том числе: «Здравствуй и прощай» (1973), «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина» (совместно с Г. Чухраем, 1978), «Родня» (1982), «Полеты во сне и наяву» (1984), «Отставной козы барабанщик» (1984), «Прости», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного», «Курочка Ряба» (1994), «Забавы молодых». Родился в деревне Оргенфельд Ростовской области. Окончил Украинский полиграфический институт. Затем работал инженером-технологом. В 1968 окончил сценарный факультет ВГИКа. В кино снимается с 1969. В. И. Мережко ? автор сценариев многих известных отечественных игровых и анимационных фильмов, в том числе: «Здравствуй и прощай» (1973), «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина» (совместно с Г. Чухраем, 1978), «Родня» (1982), «Полеты во сне и наяву» (1984), «Отставной козы барабанщик» (1984), «Прости», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного», «Курочка Ряба» (1994), «Забавы молодых».

За сценарий фильма «Полеты во сне и наяву» (1983) ему была присуждена Государственная премия СССР (1987).

С 1987 работает на телевидении. Был ведущим программы «Шок», с 1989 по 1994 ? передачи «Кинопанорама». В 1994 стал ведущим программы «Мое кино» телеканала «ТВ-6 Москва». Является одним из соучредителей Московской независимой вещательной корпорации (МНВК). С 1994 ? ее вице-президент, художественный руководитель телекомпании «Каскад» и программы «Колесо истории». В. И. Мережко ? председатель правления Дома кино, президент кинофестиваля «Киношок», президент премии «Ника», заслуженный деятель искусств РФ. Он является автором 15 пьес, с успехом шедших на столичных и провинциальных сценах.

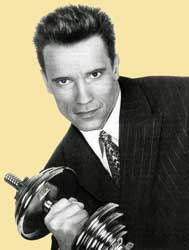

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР

р. 1947

60 лет со дня рождения

Один из самых известных киноактеров мира родился в австрийском городе Грац в семье офицера полиции. Когда ему было 15, он увлекся бодибилдингом. Спустя несколько лет начал участвовать в различных соревнованиях, и в 1968 стал самым молодым победителем международного конкурса «Мистер Вселенная». Поселившись в США, он еще четырежды завоевывал этот титул, шесть раз становился «Мистером Олимпия». Затем его привлекла карьера киноактера. В 1977 Шварценеггер получил премию «Золотой глобус» за роль в картине «Оставаясь голодным», но настоящая известность пришла к нему в 1982 после выхода фильма «Конан-варвар». Фильм имел продолжения ? «Конан-разрушитель» (1984) и «Рыжая Соня» (1985). В 1984 молодой режиссер Д. Камерон снял свой первый фильм ? «Терминатор», где Шварценеггер выступил в роли робота-убийцы. Этот фильм стал одним из самых прибыльных за всю историю кино. Участие актера принесло успех таким фильмам, как «Коммандо» (1985), «Бегущий человек», «Хищник» (оба ? 1987), «Красная жара» (1988), «Вспомнить все» (1990), «Терминатор-2» (1991), «Правдивая ложь» (1994). Однако в отличие от многих «звезд» Голливуда Шварценеггер не побоялся сменить амплуа. Комедии «Близнецы» (1988), «Детсадовский полицейский» (1990), «Последний киногерой» (1993), «Джуниор» (1994) открыли зрителю нового Шварценеггера: ироничного и добродушного, умеющего с юмором относиться к своему имиджу «супермена». Один из самых известных киноактеров мира родился в австрийском городе Грац в семье офицера полиции. Когда ему было 15, он увлекся бодибилдингом. Спустя несколько лет начал участвовать в различных соревнованиях, и в 1968 стал самым молодым победителем международного конкурса «Мистер Вселенная». Поселившись в США, он еще четырежды завоевывал этот титул, шесть раз становился «Мистером Олимпия». Затем его привлекла карьера киноактера. В 1977 Шварценеггер получил премию «Золотой глобус» за роль в картине «Оставаясь голодным», но настоящая известность пришла к нему в 1982 после выхода фильма «Конан-варвар». Фильм имел продолжения ? «Конан-разрушитель» (1984) и «Рыжая Соня» (1985). В 1984 молодой режиссер Д. Камерон снял свой первый фильм ? «Терминатор», где Шварценеггер выступил в роли робота-убийцы. Этот фильм стал одним из самых прибыльных за всю историю кино. Участие актера принесло успех таким фильмам, как «Коммандо» (1985), «Бегущий человек», «Хищник» (оба ? 1987), «Красная жара» (1988), «Вспомнить все» (1990), «Терминатор-2» (1991), «Правдивая ложь» (1994). Однако в отличие от многих «звезд» Голливуда Шварценеггер не побоялся сменить амплуа. Комедии «Близнецы» (1988), «Детсадовский полицейский» (1990), «Последний киногерой» (1993), «Джуниор» (1994) открыли зрителю нового Шварценеггера: ироничного и добродушного, умеющего с юмором относиться к своему имиджу «супермена».

В начале 2000-х Шварцнеггер уходит в политику. В 2003 г. он становится губернатором Калифорнии.

ЭДИТА СТАНИСЛАВОВНА ПЬЕХА

р. 1937

70 лет со дня рождения

Кто не знает Эдиту Пьеху? Ее красивое, чуть глуховатое сопрано, легкий акцент, неповторимый шарм, обаяние талантливой певицы ? все притягивает зрителей. Она собирает полные залы не только в России или странах СНГ, Эдиту Пьеху любят во Франции и Германии, в США и Израиле, в странах Латинской Америки? Судьба у будущей певицы была непростая. Родилась она в семье польских эмигрантов, работавших на угольных шахтах на севере Франции. В годы Второй мировой войны лишилась отца. Семья вернулась в Польшу, где Эдита окончила педагогический лицей. В 1955 поступила на философский факультет Ленинградского университета. Пела в хоре польского землячества, затем в ансамбле «Дружба», получила золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957). Кто не знает Эдиту Пьеху? Ее красивое, чуть глуховатое сопрано, легкий акцент, неповторимый шарм, обаяние талантливой певицы ? все притягивает зрителей. Она собирает полные залы не только в России или странах СНГ, Эдиту Пьеху любят во Франции и Германии, в США и Израиле, в странах Латинской Америки? Судьба у будущей певицы была непростая. Родилась она в семье польских эмигрантов, работавших на угольных шахтах на севере Франции. В годы Второй мировой войны лишилась отца. Семья вернулась в Польшу, где Эдита окончила педагогический лицей. В 1955 поступила на философский факультет Ленинградского университета. Пела в хоре польского землячества, затем в ансамбле «Дружба», получила золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957).

С 1976 Эдита Пьеха выступает с собственным ансамблем. Ее признают одной из лучших современных эстрадных певиц России. На фирме «Мелодия» были записаны более 10 дисков-гигантов певицы, песни из которых вошли в золотой фонд советской эстрады: «Огромное небо», «Венок Дуная», «Встреча друзей».

Неоднократно снималась в кино (фильмы «Судьба резидента», «Неисправимый лгун», «Бриллианты для диктатуры пролетариата»).

Народная артистка СССР (1988).

Материалы подготовлены .

наверх наверх

|